尊属・卑属:家族内の世代間の関係

調査や法律を知りたい

『尊属・卑属』って、何ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、家系図で自分より上か下か、ということです。自分より上の世代、例えば親や祖父母などは『尊属』、自分より下の世代、例えば子どもや孫などは『卑属』と言います。

調査や法律を知りたい

おじやおばはどうなるのですか?

調査・法律研究家

良い質問ですね。おじやおばは、親の兄弟姉妹なので、尊属にはあたりません。尊属卑属は、直系の血族、つまり、自分からまっすぐ上か下に繋がる人のことを指します。

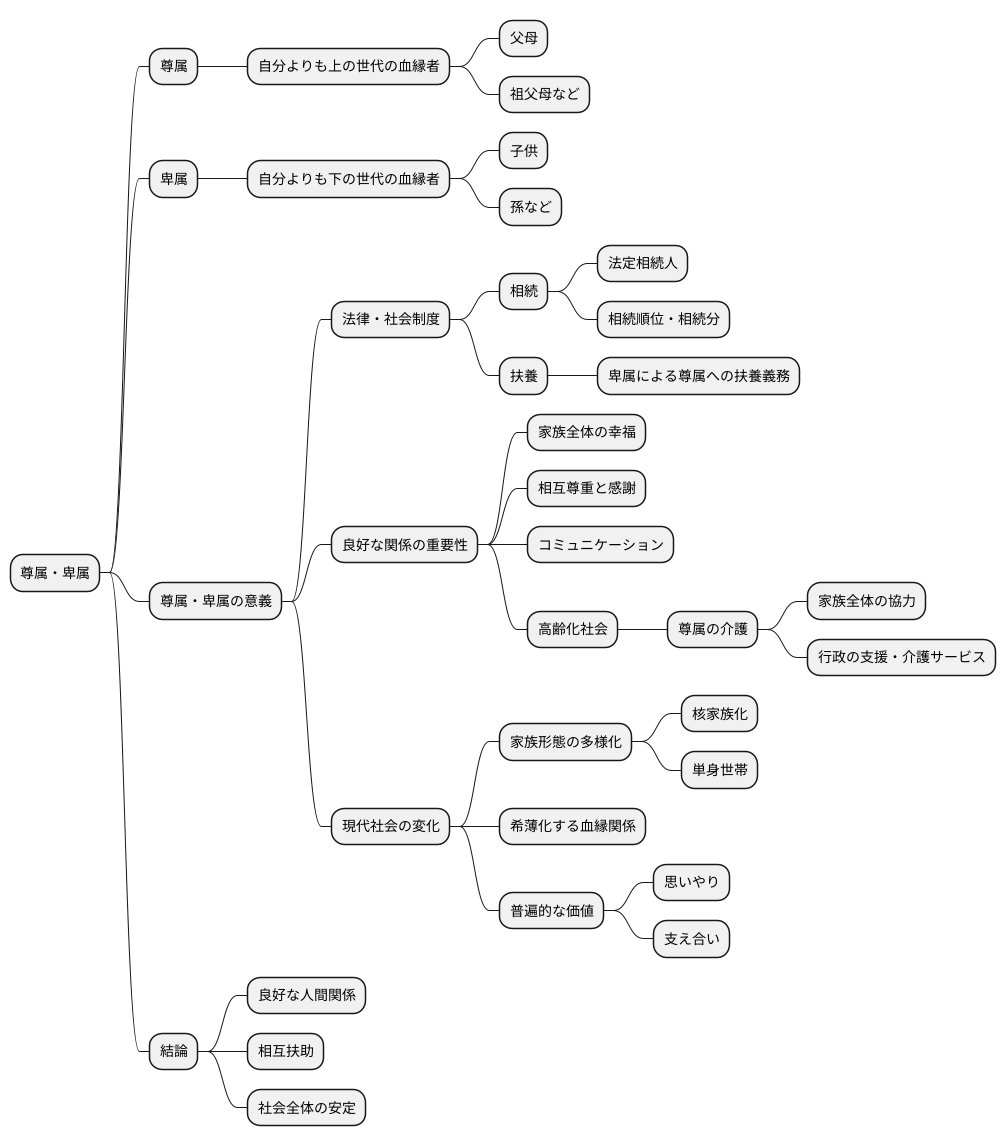

尊属・卑属とは。

「親や祖父母など、自分よりも前の世代の血縁関係にある人を『尊属』といいます。反対に、子や孫など、自分よりも後の世代の血縁関係にある人を『卑属』といいます。」

尊属と卑属の定義

家族というのは、血の繋がりで結ばれた集団であり、そこには様々な関係性が存在します。その中で、世代間の関係を表す言葉として、「尊属」と「卑属」という言葉があります。これらの言葉は、単なる呼び名ではなく、法律や社会制度において重要な意味を持っています。

尊属とは、自分よりも前の世代の血縁者のことを指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母など、直系尊属にあたる人々が該当します。自分を生み育ててくれた親や、そのまた親にあたる人たちは、まさに尊属にあたります。年齢や経験を重ねた尊属は、人生の先輩として、私たちに助言や教えを授けてくれる存在でもあります。

一方、卑属とは、自分よりも後の世代の血縁者のことを指します。具体的には、子、孫、ひ孫など、直系卑属にあたる人々が該当します。自分の子どもや、そのまた子どもたちは、まさに卑属にあたります。私たちは、卑属である子どもたちを育て、次の世代へと命を繋いでいく役割を担っています。

尊属と卑属という概念は、相続や扶養といった法律問題において特に重要です。例えば、人が亡くなった際に、誰が遺産を受け継ぐのかという相続問題においては、民法で定められた法定相続人が重要な役割を果たします。この法定相続人には、配偶者、子、親、兄弟姉妹などが含まれますが、尊属である親や卑属である子は、重要な相続権を持つことになります。また、生活に困窮している親や子を扶養する義務についても、尊属と卑属の間には相互扶助の精神に基づいた扶養義務が定められています。このように、尊属と卑属という概念は、私たちの生活に密接に関わる法律や社会制度を理解する上で欠かせないものとなっています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 尊属 |

|

| 卑属 |

|

| 法律・社会制度との関連 |

|

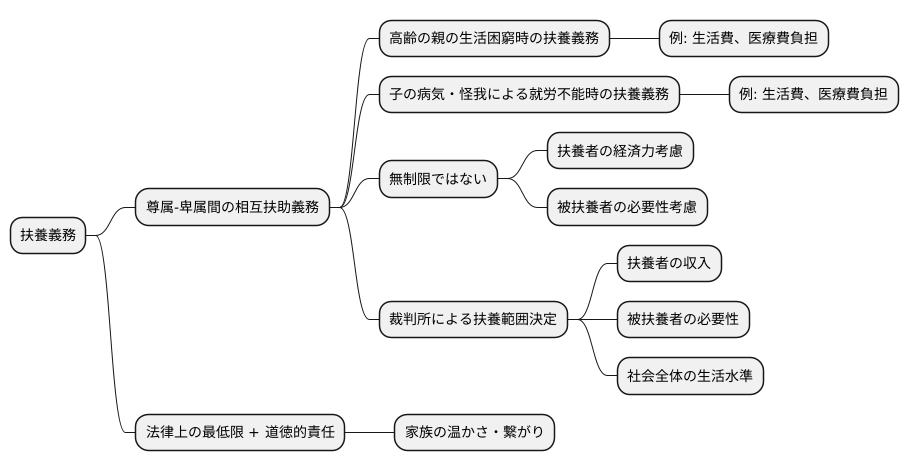

尊属・卑属と扶養

親や祖父母といった年上の方々を「尊属」、子や孫といった年下の方々を「卑属」と言います。日本の法律では、この尊属と卑属の間には、お互いに助け合う義務、つまり扶養義務が定められています。これは、家族という繋がりの中で、困っている人を支えるという考えに基づいています。

具体的に言うと、もし年老いた親が生活に困っていれば、子は親を扶養する義務があります。例えば、親の生活費や医療費などを負担する必要があるかもしれません。これは親が子を育ててくれた恩情への報いという道徳的な側面も持ち合わせています。

反対に、子供が病気や怪我で働けなくなった場合、親は子を扶養する義務を負います。まだ自立していない子供や、障害を持つ子供であれば、親が生活費や医療費などを負担する必要があるでしょう。これも親として当然の責任と言えるでしょう。

しかし、この扶養義務は、何でもかんでも支えなければならないという無制限なものではありません。扶養する側の経済力も考慮されます。例えば、収入が少ない人が、高額な費用を負担することは難しいでしょう。そのような場合は、負担できる範囲での扶養が求められます。また、扶養される側の必要性も考慮されます。本当に必要なものなのか、贅沢なものなのかによって、扶養の範囲も変わってきます。

裁判所は、扶養する側の収入、扶養される側の必要性、そして社会全体の生活水準などを総合的に判断して、扶養の範囲を決定します。法律で定められた最低限の扶養義務はありますが、それ以上に、家族としてお互いに支え合うという精神は、とても大切なものだと考えられています。道徳的な責任として、できる限りの範囲で助け合うことが、家族の温かさや繋がりを保つ上で重要なのです。

尊属・卑属と相続

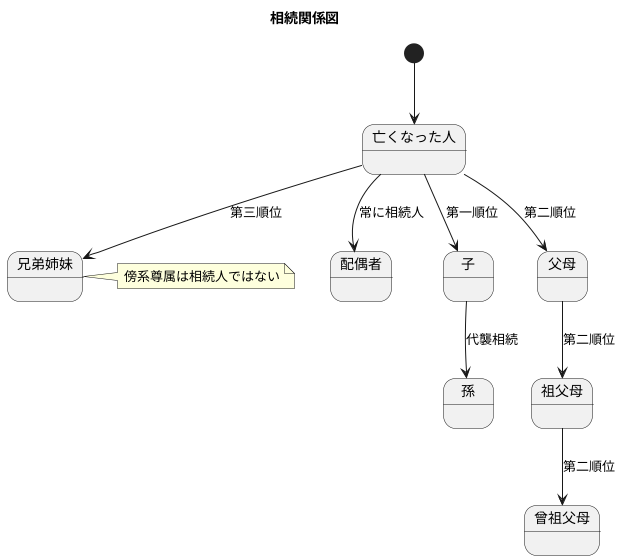

人が亡くなった時、その方の財産は誰に引き継がれるのか、これは相続という制度で決められています。この相続において、親子や祖父母といった血縁関係、つまり尊属と卑属が大きな役割を担います。法律では、誰に何を相続させるかという遺言がなければ、あらかじめ決められた人たちが相続人となります。これを法定相続人といいます。尊属と卑属は、この法定相続人に含まれ、亡くなった方と血のつながりの深さによって相続の順位が定められています。

まず、配偶者は常に相続人となります。そして、子は第一順位の相続人、父母は第二順位の相続人となります。兄弟姉妹は第三順位です。これは、子が生きていれば父母は相続できないという意味です。もし子がすでに亡くなっている場合には、その子の代わりとして孫が相続人となることもあります。これを代襲相続といいます。

尊属には、直系尊属と傍系尊属の二種類があります。直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母など、自分の真上に連なる血縁関係のことです。一方、傍系尊属とは、兄弟姉妹、おじ、おばなど、共通の祖先がいるものの、上下関係ではなく横に広がる血縁関係を指します。相続では、直系尊属が優先され、傍系尊属は相続人になりません。

このように、尊属・卑属と相続は密接に関係しており、これらの法律は、家族間の財産の受け渡しを円滑に進め、争いを避けるための大切なルールとなっています。また、相続が発生した際には、それぞれの状況に応じて、専門家へ相談することも有効な手段です。複雑なケースも多いため、法律の専門家に相談することで、よりスムーズな解決につながるでしょう。

尊属・卑属間の問題

親と子、祖父母と孫といった目上と目下の関係にある尊属と卑属の間柄は、円満なものばかりとは限らない。時代による考え方の違いや生活の仕方の違いによって、意見がぶつかったり、もめごとが起きたりすることもある。特に、年を重ねた親や祖父母の世話や生活の支えをめぐって、家族内で大きな問題となる場合も少なくない。世話の負担が一部の人に偏ったり、金銭的な負担が大きくなったりすることで、家族の関係が悪くなってしまうこともある。

高齢化が進むにつれ、親の介護は大きな社会問題となっている。介護を担う子供の世代も高齢化しているケースも増えており、共倒れのリスクも懸念されている。また、核家族化や地域社会のつながりの希薄化も、介護問題をより複雑にしている。親の介護をめぐる兄弟姉妹間の争いも、深刻な問題だ。介護の負担や費用の分担をめぐって、関係が悪化してしまうケースも少なくない。

このような問題を解決するには、家族間でじっくり話し合い、お互いの立場や気持ちを理解し合うことが大切だ。親の意向を尊重しつつ、兄弟姉妹間で協力して介護の負担を分担していくことが重要となる。また、地域包括支援センターなどの専門機関や相談窓口に相談し、専門家の助言を受けることも有効な手段である。介護保険サービスや地域社会の支援を活用することで、介護の負担を軽減することも可能だ。

良好な尊属・卑属関係を築くには、お互いを敬い、支え合う気持ちが欠かせない。日頃からコミュニケーションを密にし、小さな問題でも早めに話し合うことで、大きなトラブルを防ぐことができる。また、感謝の気持ちを伝えることも大切だ。お互いを思いやり、協力し合うことで、温かく、支え合える家族関係を築くことができるだろう。

| 問題点 | 原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 尊属・卑属間の不和 | 時代の変化、生活様式の変化、意見の相違、世話や生活費負担をめぐる問題、介護負担の偏り、金銭負担 | 家族間の話し合い、お互いの理解、親の意向尊重、兄弟姉妹間の協力、専門機関への相談 |

| 高齢化社会における介護問題 | 介護世代の高齢化、共倒れリスク、核家族化、地域社会の希薄化、兄弟姉妹間の争い | 専門家アドバイス、介護保険サービス活用、地域社会の支援活用 |

| 良好な尊属・卑属関係構築の難しさ | コミュニケーション不足、問題の先送り | 相互尊重と支え合い、良好なコミュニケーション、早期問題解決、感謝の気持ちの伝達 |

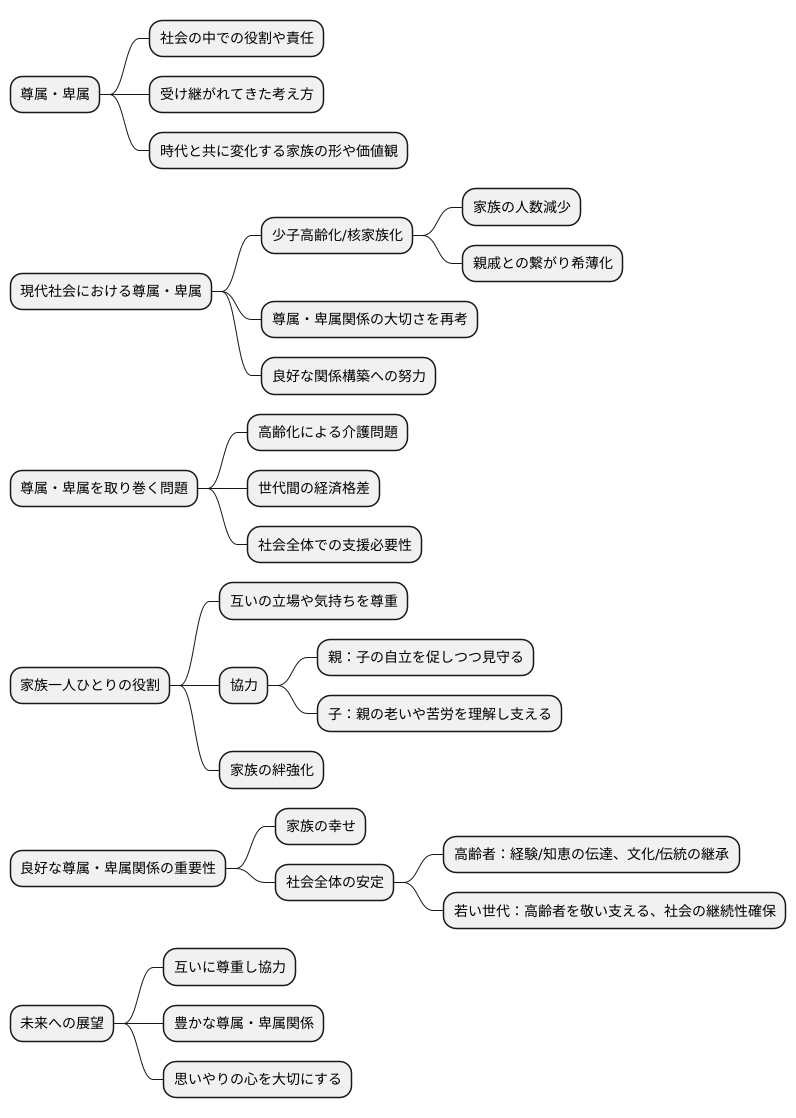

尊属・卑属関係の考察

「尊属・卑属」という言葉は、単に血の繋がりを表すだけではありません。そこには、社会の中での役割や責任、受け継がれてきた考え方など、様々な要素が複雑に絡み合っています。時代と共に家族の形や人々の価値観も変わり、尊属・卑属の関係性もまた変化を続けています。

少子高齢化や核家族化が進み、家族の人数が減り、親戚との繋がりも薄くなっている現代社会。このような時代だからこそ、尊属・卑属関係の大切さを改めて考え、良い関係を築くための努力が必要となります。高齢化が進む中で介護の問題が増え、世代間の経済的な格差が広がるなど、尊属・卑属関係を取り巻く問題は山積みです。これらの問題を解決するためには、社会全体で支え合う仕組みを作っていく必要があります。

家族一人ひとりも、互いの立場や気持ちを大切に思いやり、協力し合うことが大切です。例えば、親は子の自立を促しつつも見守り、子は親の老いや苦労を理解し、支えていく。このような関係性を築くことで、家族の絆はより強固なものとなります。

良好な尊属・卑属関係は、家族の幸せだけでなく、社会全体の安定にも繋がります。高齢者は、人生経験や知恵を若い世代に伝え、社会の文化や伝統を守っていく役割を担っています。若い世代は、高齢者を敬い、支えることで、社会の継続性を確保していくことができます。

互いに尊重し合い、協力し合うことで、尊属・卑属関係はより豊かなものとなり、未来へと繋がっていくのです。時代に合わせて変化していく関係性の中でも、相手を思いやる心は変わらず大切にしていきたいものです。

まとめ

「尊属」とは、自分よりも上の世代の血縁者を指し、父母や祖父母などが該当します。一方、「卑属」とは、自分よりも下の世代の血縁者を指し、子供や孫などが該当します。これらの言葉は、家系図における上下関係を表すだけでなく、法律や社会制度においても重要な意味を持ちます。例えば、相続においては、尊属や卑属が法定相続人として定められており、民法で相続順位や相続分などが細かく規定されています。また、扶養の面でも尊属・卑属関係は重要です。生活に困窮している尊属に対しては、卑属が扶養する義務を負うことがあります。これは、家族がお互いに助け合う精神に基づくものであり、社会保障制度の根幹を成す考え方の一つです。

尊属と卑属が良好な関係を築くことは、家族全体の幸福にとって非常に大切です。互いを尊重し、感謝の気持ちを持ち、コミュニケーションを密にすることで、良好な関係を築き、家族の絆を深めることができます。高齢化が進む現代社会においては、尊属の介護問題などが大きな社会問題となっています。尊属の介護は、家族全体で協力して取り組むべき課題であり、場合によっては、行政の支援や介護サービスの利用なども検討する必要があります。

家族の形態が多様化する現代において、尊属・卑属関係のあり方も変化しつつあります。核家族化や単身世帯の増加に伴い、従来のような濃い血縁関係が希薄になりつつある地域もあります。しかし、どのような家族形態であっても、家族がお互いを思いやり、支え合う精神は普遍的な価値です。血縁関係の有無に関わらず、周りの人々と良好な人間関係を築き、支え合って生きていくことが重要です。そのためにも、地域社会における相互扶助の精神を育み、社会全体で支え合う仕組みを構築していく必要があるでしょう。良好な尊属・卑属関係は、家族の絆を深めるだけでなく、社会全体の安定にもつながる重要な要素です。