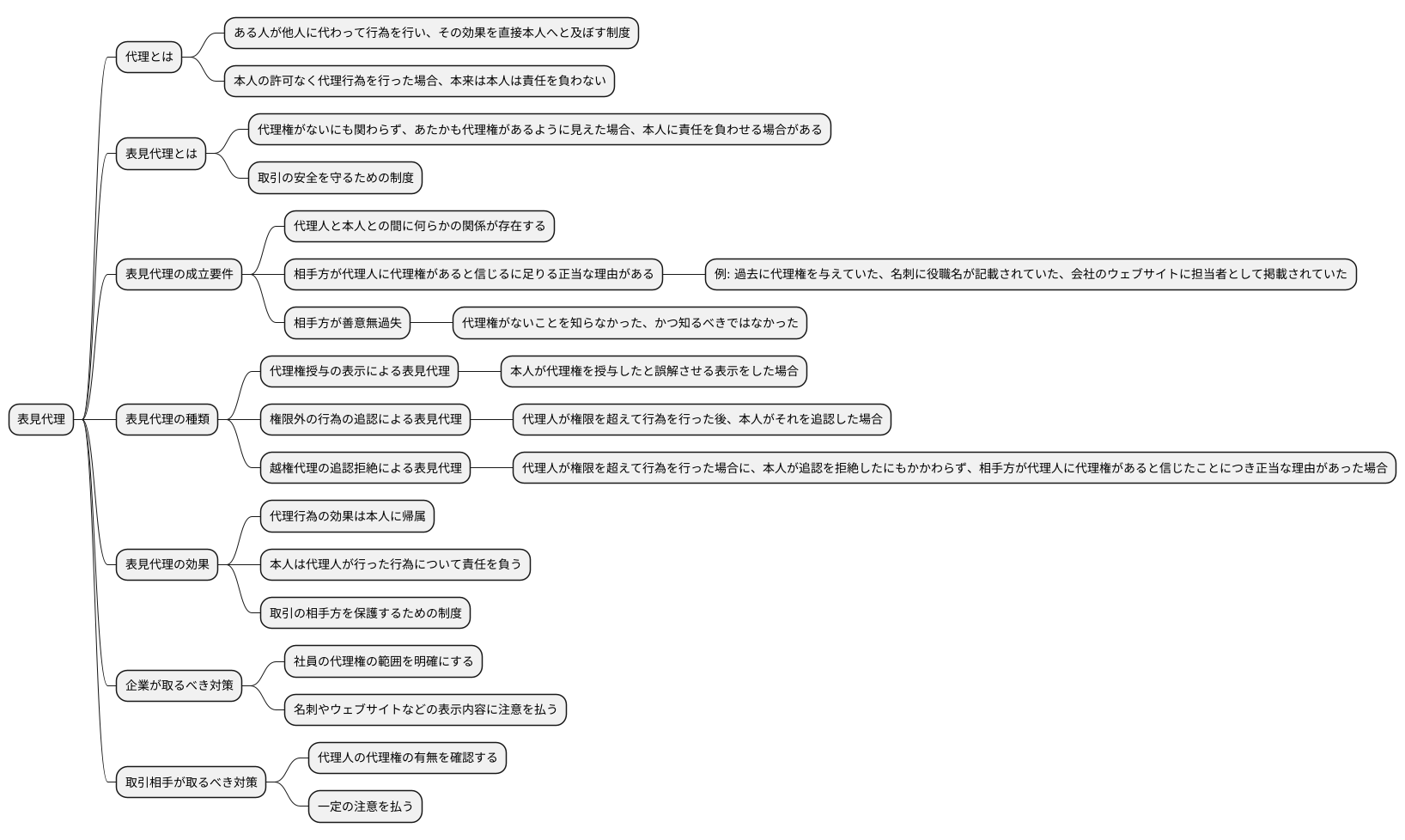

代理に見える?表見代理の仕組み

調査や法律を知りたい

先生、『表見代理』って、どういう意味ですか?よくわからないんです。

調査・法律研究家

そうだね、難しいよね。『表見代理』とは、本当は代理権がないのに、代理権があるように見えて、相手がそれを信じて取引した場合、その取引を有効にするという制度だよ。たとえば、AさんがBさんに『Cさんの代理として取引していいよ』と言って、本当はウソだったとしても、相手が信じて取引したら、Cさんはその取引を守らないといけないんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうしてそんな制度があるんですか?Cさんは何も悪いことしてないのに、不公平じゃないですか?

調査・法律研究家

それはね、取引の安全を守るためだよ。もし、こういう制度がなかったら、相手はいつも『この人は本当に代理人なのかな?』と疑って取引しなければならなくなる。それでは、商売がスムーズにいかないよね。だから、代理権があるように見える場合は、本人が責任を取ることで、取引の安全を守っているんだ。ただし、本人に責任が生じるのは、相手が代理権があると信じたことに落ち度がない場合だけだよ。

表見代理とは。

『みせかけ代理』について説明します。みせかけ代理とは、代理をする権限がない人が、あたかも権限を持っているかのように見せかけて行った行為でも、取引の相手を守るために、本来代理をさせる権限を持っている人に、その行為の結果が及ぶという制度のことです。みせかけ代理が認められるのは、次の3つの場合です。1つ目は、代理の権限を与えたと見せかけて、実際には与えていない場合です。2つ目は、代理人が、与えられた権限の範囲を超えて代理行為を行った場合です。3つ目は、代理の権限がなくなった後にも関わらず、代理行為を行った場合です。

表見代理とは

「表見代理」とは、本来は代理の権限を持っていない人が代理の行動をとった場合でも、代理の権限を持っているかのように見える状況があり、さらに取引の相手方がそれを信じた場合には、その代理行為を本人に有効なものとして扱うという制度です。

例を挙げると、AさんがBさんに「私の代わりにCさんとの契約を結んで良い」と頼み、BさんがCさんと契約を結んだとします。通常であれば、BさんはAさんの代理人として有効に契約を結ぶことができます。しかし、もしAさんがBさんに代理権を与えていなかったとしたら、本来であればBさんとCさんの間の契約はAさんには効力を持ちません。

ところが、表見代理では、AさんがBさんに代理権を与えていないにも関わらず、Cさんから見てBさんに代理権があるように見えた場合、そしてCさんが本当にBさんに代理権があると信じた場合には、AさんとCさんの間で契約が成立します。

これは、代理人を選ぶ際に本人が注意を怠ったり、代理権の範囲をはっきりさせなかったりした場合、その危険を本人が負うべきだという考え方に基づいています。

つまり、代理人と本人との間で代理権がないにも関わらず、第三者には代理権があるように見えてしまう場合、取引の安全を守るために、本人に責任を負わせることで、相手方を保護しようとするのです。

例えば、AさんがBさんに会社の事務用品を買う権限を与えたとします。しかし、AさんがBさんに「事務用品だけ買って良い」とはっきり伝えていなかったとします。Bさんが会社の備品であるパソコンを買ってしまった場合、AさんはBさんにパソコンを買う権限を与えていませんが、表見代理が適用される可能性があります。

このように、表見代理は、商取引を滞りなく進めるための大切な決まりと言えるでしょう。この制度によって、取引相手は安心して取引を進めることができ、商取引全体の信頼性が高まります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 表見代理とは | 本来は代理権のない者が代理行為を行っても、代理権があるように見え、相手方がそれを信じた場合、代理行為を本人に有効とする制度 |

| 例 | Aさん(本人)がBさん(代理人)にCさん(第三者)との契約を許可せず、BさんがCさんと契約した場合、通常はAさんに効力なし。しかし、Cさんから見てBさんに代理権があるように見え、Cさんがそれを信じた場合、AさんとCさんの間で契約成立。 |

| 根拠 | 代理人を選ぶ際の本人の注意義務欠如や代理権の範囲不明確の場合、本人が危険を負うべきという考え方 |

| 目的 | 代理権がないにも関わらず、第三者には代理権があるように見える場合、取引の安全を守るため、本人に責任を負わせ、相手方を保護 |

| 具体例 | AさんがBさんに事務用品購入権限を与え、「事務用品だけ」と明示しなかった場合、Bさんがパソコンを購入しても表見代理が適用される可能性あり |

| 意義 | 商取引を円滑に進めるための重要な決まり。取引相手は安心して取引でき、商取引全体の信頼性向上 |

成立要件

見てくれだけの代理、つまり代理権がないのに代理があると相手方が誤解した場合でも、一定の条件を満たせば、本人が代理行為の効果を負う場合があります。これを表見代理といいます。では、どのような場合に表見代理が認められるのでしょうか。

まず、相手方が代理人と本人の間に代理関係があると信じるに足りる正当な理由が必要です。これは、単に相手方が勝手に代理関係があると考えただけでは不十分です。周りの人から見ても、代理権があると信じてしまうだけのしっかりとした理由がなければなりません。例えば、相手が本人の会社の名刺を持っていて、そこに代理人として名前が載っていたり、会社のホームページで代理人として紹介されていたりする場合は、正当な理由があると認められる可能性があります。また、以前は代理権を持っていたが、今は失効しているという場合も、相手が代理権の存在を信じるのも無理はないでしょう。このような客観的な状況証拠が重要になります。

さらに、相手方が善意無過失であることも必要です。善意とは、代理権がないことを知らなかったことを意味し、無過失とは、知らなかったことに落ち度がないことを意味します。つまり、相手は代理権がないことを知らなかった上に、少し注意していれば代理権がないことが分かったはずなのに、注意を怠っていたというような事情があってはいけません。例えば、相手が代理権がないことを薄々感づいていたにもかかわらず、敢えて確認しなかった場合や、少し調べれば代理権がないことが簡単に分かったはずなのに、面倒だからと調べなかった場合は、無過失とは言えません。このような場合には、表見代理は成立しません。

これらの条件がすべて満たされた場合に限り、表見代理が成立します。表見代理が成立すると、本人は代理の行為によって生じた効果を自分の行為と同様に負うことになります。つまり、代理人が契約を結んだ場合、本人が契約を結んだのと同じ効果が生じるのです。このように、表見代理は、本人にとって大きな責任を伴う制度です。そのため、本人としては、代理権を与えていない者による勝手な代理行為を防ぐためにも、名刺管理やホームページの更新などを適切に行い、誤解を招かないように注意する必要があります。

種類

見かけ上の代理、つまり表見代理は、大きく分けて三種類あります。一つ目は、本人が代理権を与えたと見せかけて、実際には代理権を与えていない場合です。分かりやすい例としては、会社が社員に「営業部長」という肩書きの名刺を渡し、取引先に営業部長として紹介した場合です。たとえその社員に代理権を与えていなくても、取引相手は社員が会社の代理権を持っていると信じてしまうでしょう。このような場合、会社は、社員の行為について責任を負わなければならない可能性があります。

二つ目は、代理人が、与えられた代理権の範囲を超えて代理行為を行った場合です。例えば、商品の仕入れについてのみ代理権を与えられた社員が、会社の土地を売却してしまった場合です。この場合も、社員が代理権の範囲を超えて行為を行ったとしても、会社は責任を負う可能性があります。代理権の範囲を明確にしておくことが重要です。

三つ目は、代理権が消滅した後も、代理人が代理行為を行った場合です。例えば、退職した社員が以前の名刺を使って取引をした場合などが該当します。代理権は、本人の死亡や退職などによって消滅しますが、取引相手が代理権の消滅を知らないまま取引に応じた場合、会社は責任を負う可能性があります。このような事態を防ぐためには、代理権の消滅をきちんと周知することが大切です。

このように、表見代理は様々な形で発生し、本人は意図しない責任を負う可能性があります。そのため、代理権の設定や管理には細心の注意が必要です。また、取引相手も、代理人の権限について慎重に確認することが重要です。

| 表見代理の種類 | 説明 | 例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 代理権の外観の作出 | 本人が代理権を与えたと見せかけて、実際には代理権を与えていない場合 | 会社が社員に「営業部長」という肩書きの名刺を渡し、取引先に営業部長として紹介した場合 | 会社は、社員の行為について責任を負わなければならない可能性があります。 |

| 代理権の濫用 | 代理人が、与えられた代理権の範囲を超えて代理行為を行った場合 | 商品の仕入れについてのみ代理権を与えられた社員が、会社の土地を売却してしまった場合 | 代理権の範囲を明確にしておくことが重要です。 |

| 代理権消滅後の代理行為 | 代理権が消滅した後も、代理人が代理行為を行った場合 | 退職した社員が以前の名刺を使って取引をした場合 | 代理権の消滅をきちんと周知することが大切です。 |

効果

代理の資格がないにも関わらず、代理人であるかのように振る舞う者が契約などを結んだ場合でも、一定の条件を満たせば、その行為は正規の代理人と同様に、本人にも効力が生じる場合があります。これを表見代理といいます。表見代理が認められると、本来であれば無効となるはずの契約が有効となり、本人、相手方双方に法的効果が生じます。

例えば、AさんがBさんの代理人であると偽り、Cさんと売買契約を結んだとします。AさんにはBさんの代理権がないため、本来であればこの売買契約はBさんには効力を生じません。しかし、BさんがAさんの行為を黙認していたなど、CさんがAさんに代理権があると信じるのも無理のない事情があった場合、表見代理が成立します。この場合、Bさんは、代理権のないAさんが結んだ売買契約に拘束され、Cさんに対して売買した商品の引渡義務を負います。CさんもBさんに対して代金を支払う義務を負います。

このように、表見代理が成立すると、本人は代理人が行った行為について責任を負わなければなりません。これは、本人には取引の安全を守る責任があるという考え方からきています。もしも本人が代理権がないことを相手方にきちんと伝えていれば、相手方は誤解して契約を結ぶことはなかったはずです。つまり、表見代理は、本人の落ち度によって生じた相手方の不利益を保護するための制度といえます。

表見代理が認められるためには、相手方が善意無過失であること、つまり代理人に代理権がないことを知らなかった、また知らなかったことに過失がないことが必要です。さらに、本人に帰責事由があること、つまり本人になんらかの落ち度があること、例えば代理人の行為を黙認していた、などが要件となります。これらの要件が満たされるかどうかは、個々の状況を丁寧に検討して判断されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 代理権のない者が代理人として契約した場合でも、一定の条件を満たせば本人に効力が生じる。 |

| 効果 | 無効となるはずの契約が有効になる。本人と相手方に法的効果が生じる。 |

| 例 | A(無権代理人)がB(本人)の代理と偽りC(相手方)と売買契約。BがAを黙認した場合、BはCに商品引渡義務、CはBに代金支払義務を負う。 |

| 本人の責任 | 代理人が行った行為について責任を負う。取引の安全を守る責任があるため。 |

| 制度趣旨 | 本人の落ち度で生じた相手方の不利益を保護するため。 |

| 成立要件 | 相手方が善意無過失(代理権がないことを知らず、知らなかったことに過失がない)、本人に帰責事由(落ち度がある、例:黙認) |

無権代理との違い

「無権利の代理」と「見せかけの代理」の違いについて詳しく見ていきましょう。どちらも代理人となる資格のない者が代理行為を行う点では共通していますが、本人への影響という点で大きく異なります。

まず「無権利の代理」とは、代理を行う権限を持っていない者が、あたかも権限を持っているかのように振る舞って代理行為を行うことです。例えば、弟が兄の代理として勝手に自転車を売却するといった場合が考えられます。この場合、兄は売却行為を認めない限り、売買契約は無効となります。つまり、弟の行為は兄には全く関係なく、兄は自転車の所有権を失うことも、代金を受け取る権利もありません。ただし、後から兄が弟の行為を認めた場合は、その時点で売買契約は有効となります。これを「追認」と言います。

一方、「見せかけの代理」は、「無権利の代理」の中でも特別な場合です。代理人ではない者が、あたかも代理人であるかのような誤解を相手に与え、相手が正当な理由でその誤解を信じた場合に、本人は代理行為の効果を否定することができません。例えば、会社の従業員が、会社の許可なく取引先と契約を結んだとします。もし、その従業員が会社の制服を着て名刺を提示するなど、あたかも会社の代理人であるかのような振る舞いをした結果、取引先が正当な理由でその従業員を会社の代理人と信じた場合には、会社はその契約内容に責任を負わなければなりません。たとえ会社が従業員の行為を知らなくても、また認めていなくても、です。

このように、「無権利の代理」では本人の追認がない限り効力は発生しませんが、「見せかけの代理」では本人の意思に関わらず効力が発生するという大きな違いがあります。これは、取引の安全を守るために設けられた制度と言えるでしょう。

| 項目 | 無権利の代理 | 見せかけの代理 |

|---|---|---|

| 代理人の資格 | 無 | 無 |

| 代理行為 | 権限なく代理行為を行う | 権限なく、代理人であるかのような誤解を相手に与え、相手が正当な理由で信じた上で代理行為を行う |

| 本人への影響(原則) | 無効(本人の追認で有効になる) | 有効(本人の意思に関わらず) |

| 例 | 弟が兄の代理として自転車を売却 | 会社の従業員が会社の許可なく取引先と契約 |

| 備考 | 本人の追認がない限り効力は発生しない | 取引の安全を守るための制度 |

まとめ

商取引を円滑に進める上で、代理という仕組みは欠かせません。代理とは、ある人が他人に代わって行為を行い、その効果を直接本人へと及ぼす制度です。しかし、代理人が本人の許可なく代理行為を行った場合、本来であれば本人は責任を負う必要はありません。ところが、代理権がないにも関わらず、あたかも代理権があるように見えた場合、取引の安全を守るために、本人に責任を負わせる場合があります。これを表見代理といいます。

表見代理が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、代理人と本人との間に何らかの関係が存在し、相手方が代理人に代理権があると信じるに足りる正当な理由が必要です。例えば、過去に代理権を与えていた、名刺に役職名が記載されていた、会社のウェブサイトに担当者として掲載されていた、などが考えられます。さらに、相手方が善意無過失、つまり代理権がないことを知らなかった、かつ知るべきではなかったということも重要です。

表見代理には、大きく分けて代理権授与の表示による表見代理、権限外の行為の追認による表見代理、越権代理の追認拒絶による表見代理の3つの種類があります。代理権授与の表示による表見代理は、本人が代理権を授与したと誤解させる表示をした場合に成立します。権限外の行為の追認による表見代理は、代理人が権限を超えて行為を行った後、本人がそれを追認した場合に成立します。越権代理の追認拒絶による表見代理は、代理人が権限を超えて行為を行った場合に、本人が追認を拒絶したにもかかわらず、相手方が代理人に代理権があると信じたことにつき正当な理由があった場合に成立します。

表見代理が成立すると、代理行為の効果は本人に帰属します。つまり、本人は代理人が行った行為について責任を負うことになります。この制度は、取引の相手方を保護するために設けられたものです。企業は、社員の代理権の範囲を明確にし、名刺やウェブサイトなどの表示内容に注意を払うとともに、取引相手も代理人の代理権の有無を確認するなど、一定の注意を払う必要があります。