成年後見制度における補助

調査や法律を知りたい

『被補助人・補助人』って、よく聞く言葉だけど、実際どういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、判断能力が少し弱くて、法律で決められた行為を一人で行うのが難しい人のことを『被補助人』と言い、その人を支える人のことを『補助人』と言います。

調査や法律を知りたい

『判断能力が少し弱い』というのは、具体的にどういうことですか?

調査・法律研究家

例えば、契約を結んだり、財産を管理したりする時に、適切な判断をすることが難しい人のことです。そして、被補助人が不利な状況に陥らないように、補助人がついて、契約などに同意したり、代わりに手続きをしたりします。家庭裁判所が、どんな行為について補助が必要かを決めます。

被補助人・補助人とは。

『助けが必要な人・助ける人』について説明します。家庭裁判所では、心の問題で、ふつうの人が当たり前にできる法律上の手続き(たとえば、契約を結ぶ、お金を動かすといったこと)をするための判断力が十分ではないと判断された人がいます。このような人を『助けが必要な人』といいます。『助けが必要な人』を守るため、『助ける人』がつきます。そして、『助ける人』は家庭裁判所が認めた特定の手続きについて、『助けが必要な人』と一緒に手続きを進めたり、『助けが必要な人』の代わりに手続きをしたりする権限を与えられます。

制度の目的

人の世話をみる制度で、おとなになってから判断する力が弱くなった人を守るためのものです。年をとったり、病気になったり、事故にあったりすることで、判断する力が弱くなってしまうことがあります。お金の管理や契約といった法律に関することをうまく行うのが難しくなったとき、この制度は、その人を助けて、安全に暮らせるようにし、みんなと一緒に生活していけるようにすることを目指しています。

この制度には、後見、保佐、補助という三つの種類があります。その人の判断する力の状態に合わせて、ちょうどいい種類を選びます。種類によって、手伝ってくれる人の役割やできることが違います。

判断する力が全くない、もしくはほとんどないときは「後見」です。手伝ってくれる人は、その人の代わりに、お金の管理や契約などを行います。たとえば、預貯金の出し入れや不動産の売買などです。

判断する力がかなり弱まっているときは「保佐」です。手伝ってくれる人は、その人が重要なことを決めるときに一緒に考えたり、確認したりします。たとえば、大きな買い物をするときや、家を借りるときなどです。本人は、手伝ってくれる人と相談しながら、自分で決めることができます。

判断する力が少し弱まっているときは「補助」です。これは、三つの種類の中で一番軽いものです。手伝ってくれる人は、その人が困っていることだけを助けます。たとえば、毎月の公共料金の支払いや、病院の予約などです。本人は、普段の生活は自分で行うことができます。

このように、この制度は、判断する力が弱くなった人の状態に合わせて、きめ細かく対応できるようになっています。困っている人がいたら、市役所や社会福祉協議会などに相談してみましょう。

| 制度の目的 | 種類 | 判断力の状態 | 支援内容 |

|---|---|---|---|

| 判断力が弱くなった人を守り、安全に暮らせるようにし、社会参加を支援する | 後見 | 全くない、もしくはほとんどない | 本人に代わり、お金の管理や契約などを行う(例:預貯金の出し入れ、不動産の売買) |

| 保佐 | かなり弱まっている | 重要なことを決めるときに一緒に考えたり、確認したりする(例:大きな買い物、家を借りる) 本人は相談しながら自分で決定 |

|

| 補助 | 少し弱まっている | 困っていることだけを助ける(例:公共料金の支払い、病院の予約) 本人は普段の生活は自分で行う |

補助人の役割

家庭裁判所が選定する補助人は、判断能力が不十分な被補助者のために活動します。 補助を必要とする方の判断能力は人それぞれ異なるため、補助の仕方も、それぞれの状況に合わせて柔軟に対応する必要があります。具体的には、家庭裁判所が決定した特定の法律行為について、補助人に同意権または代理権が付与されます。同意権とは、被補助者が行う法律行為について、補助人が同意しなければ、その行為は法的な効力を持たないというものです。例えば、不動産の売買や高額な商品の購入など、被補助者にとって重要な法律行為については、補助人の同意が不可欠となります。大きなお金が動くことや、生活の基盤となる住居に関わることなので、補助人の同意なしには無効となるよう守られています。

一方、代理権とは、補助人が被補助者に代わって法律行為を行うことができるというものです。例えば、被補助者の預貯金の管理や公共料金の支払いなどを補助人が代行することができます。預貯金の管理は、お金の出し入れを管理することを指し、公共料金の支払いは、電気、ガス、水道などの料金を支払うことを意味します。これらの行為は日常生活を送る上で欠かせないものですが、判断能力が不十分な被補助者にとって負担となる場合もあるため、補助人が代理で行うことで、被補助者の生活を支えます。

補助人は、被補助者の意思を尊重し、本人の生活の質を高めるよう常に努めなければなりません。具体的には、被補助者と定期的に面談を行い、生活状況や希望を丁寧に聞き取ることが重要です。また、必要に応じて、福祉サービスや医療機関との連携を図り、被補助者が安心して暮らせるよう支援することも求められます。補助人は、被補助者にとって、信頼できる相談相手であり、良き理解者であるべきです。常に被補助者の立場に立ち、その利益を守ることを第一に考え、適切な補助を行うことが大切です。補助人の活動は、被補助者が地域社会で安心して自立した生活を送るための重要な役割を担っています。

| 補助の種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 同意権 | 被補助者が行う法律行為について、補助人が同意しなければ、その行為は法的な効力を持たない。 | 不動産の売買、高額な商品の購入 |

| 代理権 | 補助人が被補助者に代わって法律行為を行うことができる。 | 預貯金の管理、公共料金の支払い |

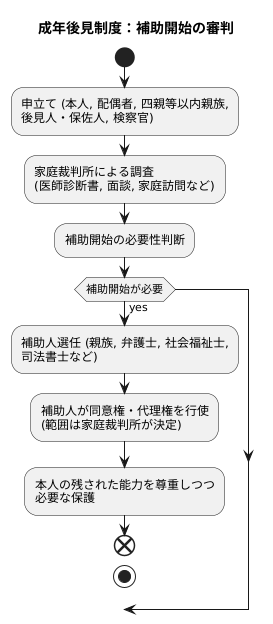

補助開始の審判

成年後見制度の一つである補助開始の審判は、判断能力が不十分な方を保護するための大切な手続きです。この制度を利用するためには、まず家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

申立てを行うことができるのは、ご本人自身に加えて、配偶者や四親等以内の親族、後見人、保佐人、そして検察官などです。このように、ご本人を守る立場にある人々が申立てを行うことができます。

家庭裁判所は申立てを受けると、ご本人の判断能力がどの程度なのか、日常生活はどのように送っているのかなどを詳しく調べます。この調査では、医師による診断書を提出してもらったり、ご本人と直接面談を行ったりします。場合によっては、ご自宅や職場などを訪問して、生活状況を実際に確認することもあります。

これらの調査結果に基づいて、家庭裁判所は補助開始が必要かどうかを判断します。そして、補助開始が決定されると、ご本人の生活を支える補助人を選任します。補助人は、ご本人の親族や弁護士、社会福祉士、司法書士など、信頼のおける人物が選ばれます。

補助人は、ご本人の財産管理や契約など、重要な行為について同意権や代理権を行使します。家庭裁判所は、ご本人の状況に合わせて、補助人が同意権や代理権を行使できる範囲を具体的に決めます。例えば、日常生活に必要な買い物についてはご本人だけで行えるが、不動産の売買など重要な契約については補助人の同意が必要となる、といった具合です。このように、ご本人の残された能力を尊重しつつ、必要な保護を与えることができる点が、補助開始の審判の大きな特徴です。

同意権と代理権

成年後見制度の一つである補助制度は、判断能力が不十分な方を支援するための制度です。この制度の中核となるのが、同意権と代理権という二つの権限です。これらの権限を使い分けることで、被補助者の残存する判断能力を尊重しつつ、不利益を被らないよう必要な保護を提供することができます。

同意権とは、被補助者が法律行為を行う際に、補助人の同意を得る必要がある権限です。例えば、日常生活に必要な買い物や預貯金の出し入れなど、比較的簡単な行為について同意権が付与されることが多いです。被補助者は、これらの行為を行う際には、まず自身で判断し行動します。その後、補助人がその判断内容を確認し、被補助者の利益に反していないかどうかを判断します。もし被補助者の判断が不十分だと判断された場合には、補助人は同意を拒否することができます。つまり、補助人は被補助者の意思決定を尊重しつつ、最終的な判断を行います。

一方、代理権とは、補助人が被補助者に代理して法律行為を行う権限です。例えば、不動産の売買や高額な商品の購入といった、被補助者にとって重大な影響を及ぼす行為について代理権が付与されるのが一般的です。代理権が付与された行為については、被補助者自身は直接行うことができません。補助人が被補助者に代わって、契約の締結や手続きを行います。

家庭裁判所は、被補助者の置かれた状況に応じて、同意権と代理権を個別に判断します。判断能力の程度や、それぞれの行為の重要性、リスクなどを考慮し、柔軟に対応します。例えば、判断能力がある程度残っている方であれば、同意権を中心に付与することで、可能な限り自身で判断し行動できるようにします。一方で、判断能力が著しく低下している方の場合には、代理権を中心とすることで、財産や権利を守ります。このように、同意権と代理権を適切に使い分けることで、被補助者の自立を支援しながら、必要な保護を提供することが可能になります。

| 権限 | 説明 | 例 | 補助人の役割 |

|---|---|---|---|

| 同意権 | 被補助者が法律行為を行う際に、補助人の同意を得る必要がある権限 | 日常生活に必要な買い物、預貯金の出し入れ | 被補助者の意思決定を尊重しつつ、最終的な判断を行う |

| 代理権 | 補助人が被補助者に代理して法律行為を行う権限 | 不動産の売買、高額な商品の購入 | 被補助者に代わって、契約の締結や手続きを行う |

日常生活への影響

成年後見制度の一つである補助は、判断能力が不十分な方を支えるための制度です。補助開始の審判を受けると、確かに一部の法律行為に制限がかかります。しかし、日常生活への影響は限定的であり、多くの場面でこれまで通りの生活を送ることができます。

例えば、日々の買い物や外食、趣味の活動、友人との交流などは、補助開始後も変わらず自由に続けることができます。散歩に出かけたり、映画を見に行ったり、習い事を続けたりすることも、もちろん問題ありません。これまで通りの生活リズムを維持し、楽しみや喜びを味わうことが大切です。

ただし、不動産の売買や高額な商品の購入、大きな契約の締結といった、重要な法律行為については、補助人の同意や代理が必要となります。これは、判断能力が不十分な方を保護し、不利益を被らないようにするためのものです。補助人は、被補助者の意思を尊重し、本人の利益を最優先に考えて行動します。

補助人は、被補助者の生活状況や希望を丁寧に把握し、日常生活を送る上で必要な支援を提供します。金銭管理のサポートや、福祉サービスの利用手続き、医療機関との連絡調整など、様々な場面で寄り添い、被補助者が安心して暮らせるよう努めます。

補助の目的は、被補助者を社会から隔離することではなく、社会参加を促進し、自立した生活を支援することです。補助によって、被補助者は安心して日常生活を送ることができ、地域社会の一員として活躍し、自分らしい人生を歩むことができます。周りの方の理解と協力が、被補助者のより良い生活につながります。

| 制度 | 目的 | 対象 | 影響 | 制限 | 補助人の役割 |

|---|---|---|---|---|---|

| 成年後見制度(補助) | 判断能力が不十分な方を支え、社会参加を促進し、自立した生活を支援する。被補助者を社会から隔離することではない。 | 判断能力が不十分な方 | 日常生活への影響は限定的。多くの場面でこれまで通りの生活を送ることができる。 | 不動産の売買、高額な商品の購入、大きな契約の締結といった重要な法律行為には、補助人の同意や代理が必要。 | 被補助者の意思を尊重し、本人の利益を最優先に考えて行動する。生活状況や希望を把握し、日常生活に必要な支援(金銭管理、福祉サービス利用手続き、医療機関との連絡調整など)を提供する。 |

制度の活用と理解

人は誰でも年を重ねるにつれ、身体や心の働きが衰えることがあります。中には、病気や事故によって、物事を判断したり、自分の意思で行動したりすることが難しくなる場合もあります。このような状況にある方を守るための仕組みが、成年後見制度です。

成年後見制度は、判断能力が十分でない成人の権利を守り、生活を支えるための法的な制度です。家庭裁判所が、本人の状況に応じて適切な支援者を選任し、金銭管理や生活上の必要な手続きなどを支援します。しかし、この制度の存在や内容について、まだ十分に知られていないのが現状です。

判断能力の低下は、誰にでも起こりうる問題です。そのため、成年後見制度について正しい知識を持つことは、自分自身や家族の将来を守る上でとても大切です。もし、身近な人が判断能力の低下に直面した場合、適切な対応をとることができるように、日頃から制度について理解を深めておくことが重要です。

成年後見制度に関する情報は、様々な場所で手に入れることができます。家庭裁判所や市区町村の役場、弁護士会などで資料を請求したり、相談窓口を利用したりすることができます。インターネット上でも、関連団体や行政機関のホームページで詳しい情報が公開されています。これらの情報を活用し、制度の内容や手続き、利用方法などを確認しておきましょう。

疑問や不安があれば、一人で抱え込まずに、専門家に相談することが大切です。相談窓口では、制度に関する質問だけでなく、具体的な状況に応じたアドバイスも受けることができます。成年後見制度を適切に活用することで、判断能力が十分でない方も安心して暮らすことができ、地域社会への参加も可能になります。制度の周知と活用の促進には、私たち一人ひとりの理解と協力が不可欠です。共に支え合う社会の実現に向けて、成年後見制度への関心を高め、積極的に活用していくことが重要です。

| テーマ | 概要 |

|---|---|

| 成年後見制度の目的 | 判断能力が不十分な成人の権利を守り、生活を支えるための法的な制度 |

| 制度の内容 | 家庭裁判所が支援者を選任し、金銭管理や生活上の手続きなどを支援 |

| 制度の重要性 | 判断能力の低下は誰にでも起こりうるため、自身や家族を守る上で重要 |

| 情報入手方法 | 家庭裁判所、市区町村、弁護士会、インターネット |

| 相談窓口の利用 | 疑問や不安があれば専門家に相談可能 |

| 制度活用のメリット | 判断能力が不十分な方の安心した暮らしと地域社会への参加を促進 |

| 私たちへの呼びかけ | 制度への関心を高め、積極的に活用し、共に支え合う社会の実現に貢献 |