未成年と養子縁組:法律と注意点

調査や法律を知りたい

先生、『代諾養子縁組み』って、15歳未満の子の親が代わりに養子縁組の承諾をすることですよね?もし親が本当は親権者じゃなかったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。15歳未満の子どもの法定代理人が承諾するのが『代諾養子縁組み』だ。もし、承諾した人に法定代理権がなかった場合は、その養子縁組は無効になるよ。

調査や法律を知りたい

無効になるんですね!でも、その後、子どもが15歳になったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

良い質問だね。子どもが15歳になって、自分でその養子縁組を認めた場合は、養子縁組は有効になるんだよ。言葉や態度でハッキリと認めなくても、養子として生活するなど、認めたことが明らかな場合は有効と判断されるんだ。

代諾養子縁組みとは。

十五歳未満の子どもを養子にする際、その子どもの親権者など法律で決められた代理人が、子どもの代わりに養子縁組に同意することができます。これを代理同意による養子縁組といいます。ただし、代理同意をした人に、そもそも法律で認められた代理の資格がなかった場合は、その養子縁組は無効になります。しかし、裁判では、子どもが十五歳になった後に、はっきりと、あるいはそれとなく同意したことが認められれば、その養子縁組は有効になるという判断がされています。

はじめに

近年、様々な理由から、子どもを迎え入れたいと考える人や、子どもを託したいと考える人が増えています。特に15歳に満たない子どもを養子にする場合は、決められた手続きや注意点をきちんと理解しておくことが大切です。この記事では、15歳に満たない子どもを養子にする際の「代諾養子縁組」について、法律の専門家の立場から説明します。難しい手続きや法律用語も分かりやすく説明することで、読者の皆様が安心して養子縁組を進められるよう、お手伝いさせていただきます。

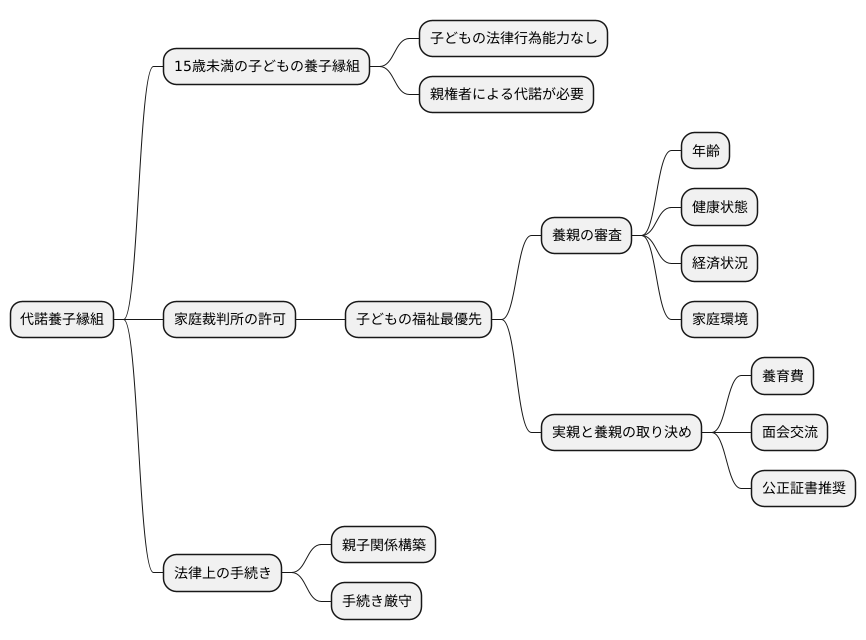

子どもを養子にするということは、自分の子どもでない子どもを法律上の自分の子どもとして迎え入れることを意味します。15歳に満たない子どもを養子にする場合、子ども自身はまだ法律行為をすることができません。そのため、親権者である両親などの法定代理人が子どもの代わりに養子縁組に同意する「代諾」が必要となります。これを「代諾養子縁組」といいます。

代諾養子縁組を行うには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、子どもの福祉を最優先に考えて判断します。具体的には、養親となる人の年齢や健康状態、経済状況、家庭環境などが審査されます。また、実親と養親の間で、養育費や面会交流などに関する取り決めをする必要もあります。これらの取り決めは、公正証書にすることが望ましいとされています。

養子縁組は、親子関係という重要な関係を新たに作るものです。そのため、法律上の手続きをしっかりと踏むことが不可欠です。この記事では、今後、代諾養子縁組に必要な手続きや注意点、よくある質問などを詳しく解説していきます。養子縁組を考えている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

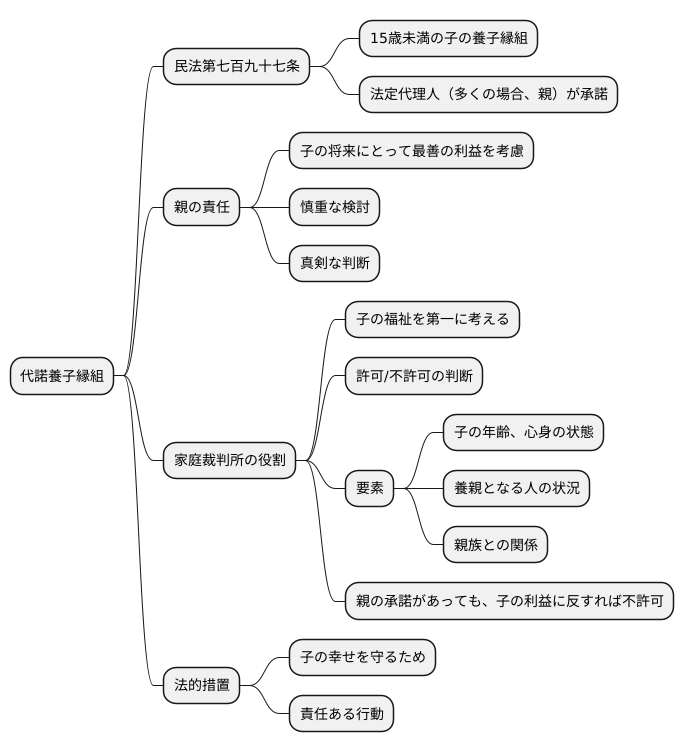

代諾養子縁組とは

民法第七百九十七条には、養子となる子が十五歳未満の場合、その子の代わりに法律で定められた代理人(多くの場合は親)が養子縁組の承諾をすることができると記されています。これを「代諾養子縁組」と言います。十五歳未満の子はまだ自分の意思をはっきりと示すことが難しい年齢です。そのため、子の親が、子の将来にとって何が一番良いのかを考え、判断し、必要な手続きを進めることになります。

しかし、この代諾は、子のその後の人生を大きく左右する重要な決定です。したがって、親の責任は非常に重くなります。後で後悔することのないよう、親は、様々な角度から慎重に検討を重ね、本当に子の幸せにつながるのかどうかを真剣に考えなければなりません。

代諾養子縁組は、子の最善の利益のために行われなければならないという大前提があります。もし、親の都合や利益のために子が養子に出されるようなことがあれば、それは許されることではありません。また、親が子の将来を真剣に考えずに安易に承諾してしまうことも問題です。

家庭裁判所は、代諾養子縁組の許可を与えるかどうかを判断する際に、子の福祉を第一に考えます。子の年齢や心身の状態、養親となる人の状況、そして親族との関係などを総合的に見て、本当にこの養子縁組が子にとって良いことなのかどうかを厳しく審査します。たとえ親が承諾していても、家庭裁判所が子の利益に反すると判断すれば、養子縁組は許可されません。

このように、代諾養子縁組は、子の幸せを守るための様々な法的措置が設けられています。子の将来を真剣に考え、責任ある行動が求められます。

法定代理権がない場合

親のいない子どもや、親が養育できない事情にある子どもを養子にする場合、通常は親の同意が必要です。これを「代諾」と言います。しかし、法律で定められた代理権、つまり法定代理権を持たない人が勝手に代諾して養子縁組を進めた場合、その養子縁組は法律上、無効となります。例えば、子どもと血の繋がりがない人や、親権を失った人が代諾した場合は無効です。これは、子どもの利益、特に適切な養育環境で育つ権利を守るための大切な決まりです。

しかし、どんな場合でも無効のままなのかというと、そうではありません。たとえ始めは無効だったとしても、子どもが15歳になった後に、その養子縁組を認める意思表示をすれば、有効になるのです。この意思表示は、はっきりと「この養子縁組を認めます」と言う「明示的」なものだけでなく、態度や行動でそれとなく示す「黙示的」なものも含まれます。例えば、既に養親を本当の親として一緒に暮らしており、成人後もその関係が続いているような場合は、黙示的な追認とみなされることがあります。これは、子どもがある程度成長し、自分自身の考えで物事を判断できる年齢になった時点で、改めて養子縁組を受け入れるかどうかを決めることができるようにするためです。この考え方は、過去の裁判でも認められています。最高裁判所の判例でも、このようなケースで養子縁組を有効とした判断が示されています。これにより、子どもの福祉を最優先に考えつつ、複雑な事情を抱える家族のあり方を柔軟に認める道が開かれています。

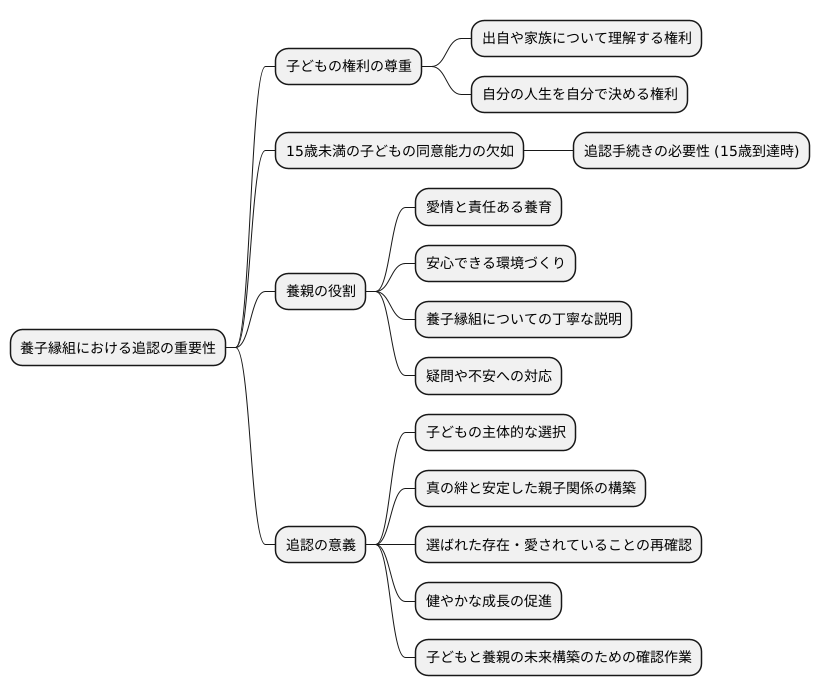

追認の重要性

養子縁組において、追認は形式的な手続きではなく、子どもの権利を守るための重要なものです。これは、子どもが自らの出自や家族について理解し、自分の人生を自分で決める権利を尊重するために行われます。15歳未満の子どもは、まだ十分な判断能力がないとみなされるため、自らの意思で養子縁組に同意することができません。そのため、子どもが15歳になった時点で、改めて自分の意思で養子縁組を承認するかどうかを判断する「追認」という手続きが必要となります。

養親となる人たちは、子どもが15歳になるまでの間、愛情と責任を持って子どもを育て、子どもが安心して追認の手続きに臨めるような環境を作る必要があります。追認は、子どもの意思を尊重するための大切な機会です。子どもが安心して自分の気持ちを話せるように、日頃から信頼関係を築き、養子縁組について丁寧に説明することが重要です。子どもが疑問や不安を抱えている場合は、しっかりと耳を傾け、解消するまで寄り添うことが大切です。

追認は、子どもが自分の人生を主体的に選択する第一歩です。子どもが自分の意思で家族の一員となることを選ぶことで、養親と子の間に真の絆が生まれ、安定した親子関係を築く基盤となります。追認によって、子どもは自分が選ばれた存在であり、愛されていることを再確認することができます。これは、子どもの健やかな成長にとって非常に重要な要素です。追認は単なる法的措置ではなく、子どもと養親が共に未来を築いていくための大切な確認作業と言えるでしょう。そのため、養親となる人たちは、追認の重要性を深く理解し、子どもの幸せを第一に考えた行動をとる必要があります。

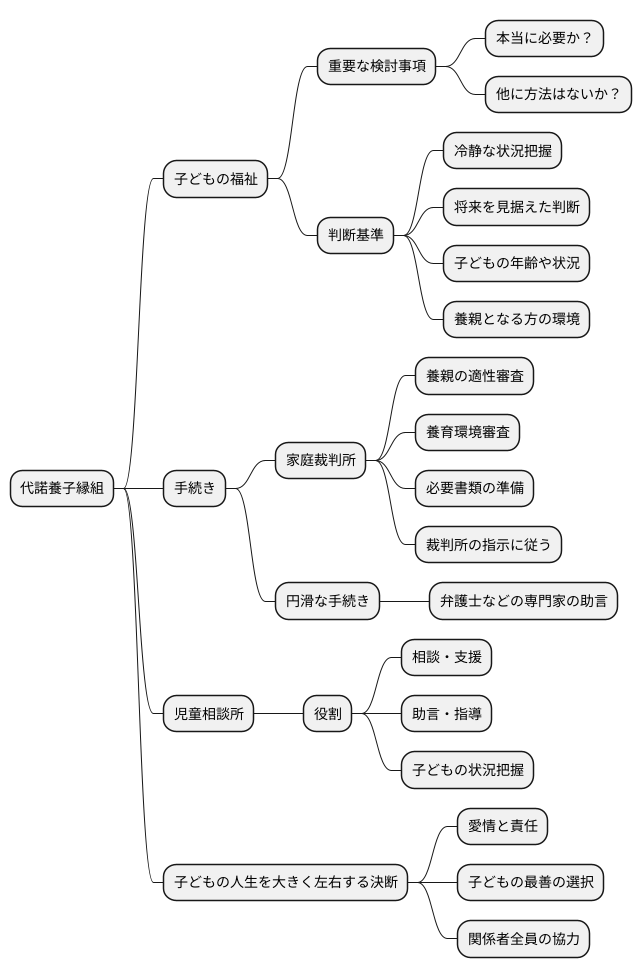

まとめ

養子縁組は、子どもにとって生涯を左右する重大な出来事です。特に、実の親の同意が得られない状況で行われる代諾養子縁組は、より慎重な対応が必要です。この制度は、子どもが安全で愛情に満ちた家庭で育つことを目的としています。しかし、複雑な手続きや法律が関わってくるため、関係者全員が制度の意義や責任を深く理解することが大切です。

子どもの福祉を第一に考え、本当に代諾養子縁組が必要なのか、他に方法はないのかをじっくり検討しなければなりません。子どもの幸せを願う気持ちは当然のことですが、感情的な判断ではなく、冷静な状況把握と将来を見据えた判断が求められます。子どもの年齢や状況、養親となる方の環境など、様々な要素を考慮し、総合的に判断する必要があります。

手続きにおいては、家庭裁判所の関与が不可欠です。裁判所は、子どもの福祉を守る立場から、養親となる方の適性や養育環境を厳しく審査します。必要な書類を揃え、裁判所の指示に従って手続きを進めることが重要です。また、複雑な法律問題も絡んでくるため、弁護士などの専門家の助言を得ることも円滑な手続きには欠かせません。

児童相談所も重要な役割を担います。児童相談所は、子どもの福祉に関する専門機関として、代諾養子縁組に関する相談や支援を行っています。関係者への助言や指導、子どもの状況把握など、様々な形で支援を提供してくれます。これらの公的機関のサポートを積極的に活用することで、子どもにとって最善の道を切り開くことができるでしょう。

養子縁組は、単なる手続きではなく、子どもの人生を大きく左右する決断です。愛情と責任を持って、子どもにとって最善の選択をしてください。関係者全員が協力し、子どもが幸せに暮らせるよう、最善を尽くすことが重要です。