養子縁組:親子関係の新たな形

調査や法律を知りたい

先生、養子縁組ってよく聞くんですけど、血のつながりがないのに親子になれるって、どういうことですか?

調査・法律研究家

そうだね、血のつながりがなくても親子になるための制度が養子縁組だよ。法律上の親子になることで、戸籍上も親子として扱われるんだ。

調査や法律を知りたい

戸籍上も親子になるってことは、名字も変わるんですか?

調査・法律研究家

そうだよ。養子になる子は、養親の名字になるのが一般的だね。そして、養親と養子はお互いに扶養する義務や相続権を持つ、本当の親子と同じような関係になるんだよ。

養子縁組・養子・養親とは。

血のつながりがない人同士が、親子関係になることを養子縁組といいます。この養子縁組によって親になる人を養親、子になる人を養子といいます。

養子縁組とは

養子縁組とは、血の繋がりがない人々の間に、法律上の親子関係を新たに作る制度です。 戸籍上も親子となるため、実の親子と同じように、互いに扶養する義務、財産を相続する権利などが発生します。

養子縁組には、大きく分けて普通養子縁組と特別養子縁組の二種類があります。 普通養子縁組は、実の親との法的親子関係を解消せずに、養親との親子関係を付け加えるものです。そのため、実の親と養親、両方の親と法的親子関係を持つことになります。一方、特別養子縁組は、実の親との法的親子関係を解消し、養親のみを親とするものです。

養子縁組をする理由は様々です。 子どもがいない夫婦が子どもを迎え入れる場合や、親が育てられない子どもに新しい家庭を与える場合などがあります。また、再婚に伴い、連れ子と新しい配偶者の間に親子関係を作る場合も養子縁組が利用されます。近年では、少子化や様々な家族形態の出現に伴い、血縁によらない家族のあり方への理解も深まり、養子縁組という選択肢への関心が高まってきています。

養子縁組は、家庭裁判所の許可が必要となる厳格な手続きを経る必要があります。これは、子どもの福祉を最優先に考え、養子縁組が子どもにとって本当に良い環境を提供できるかを確認するためです。裁判所は、養親となる人の年齢、経済状況、健康状態、養育環境などを審査し、子どもにとって最善の利益が守られるかどうかを慎重に判断します。

養子縁組は、単に戸籍上の親子関係を作るだけでなく、血縁を超えた家族の温かさや絆を築き、共に生きていくことを目指すものです。 社会的に意義深い制度と言えるでしょう。

| 種類 | 実親との関係 | 養親との関係 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 普通養子縁組 | 解消しない | 親子関係を追加 | 実親と養親、両方と親子関係を持つ |

| 特別養子縁組 | 解消する | 養親のみを親とする | 実親との関係はなくなる |

| 養子縁組の理由 | 説明 |

|---|---|

| 子どもを迎え入れる | 子どもがいない夫婦が子どもを迎える |

| 新しい家庭を与える | 親が育てられない子どもに新しい家庭を与える |

| 再婚に伴う親子関係 | 連れ子と新しい配偶者の間に親子関係を作る |

| 手続き | 説明 |

|---|---|

| 家庭裁判所の許可 | 子どもの福祉を最優先に考え、養子縁組が子どもにとって本当に良い環境を提供できるかを確認するため。養親の年齢、経済状況、健康状態、養育環境などを審査。 |

養親となるには

{子どもを養子として迎え入れ、温かい家庭を築きたいと考える方々にとって、養親になることは人生における大きな転換期となるでしょう。しかし、養親となるには、子どもにとって最良の環境を提供できるかどうかの厳しい審査があります。

まず、年齢についてですが、養親となるには一定の年齢に達している必要があります。これは、子どもの成長を見守り、適切な指導や支援を行う上で、相応の体力と精神力が必要となるためです。また、経済的な安定も重要な要素です。衣食住の提供はもちろんのこと、教育や医療など、子どもが健やかに成長するために必要な費用を継続的に負担できるかどうかが問われます。さらに、安定した住居や地域社会との良好な関係など、養育環境も重要な審査対象となります。

配偶者のいる方とそうでない方では、審査基準が多少異なります。夫婦で養子を迎える場合には、夫婦間の協力体制や養育方針の一致、そして共同で養育していく意思の確認が重要視されます。一方で、独身の方でも養親になることは可能です。ただし、安定した生活基盤や子育てに対する強い熱意、そして周囲の支援体制などがより詳細に審査されます。

これらの審査をクリアした後、家庭裁判所へ養子縁組の申し立てを行います。申し立てから許可が下りるまでには、数ヶ月かかる場合もあります。これは、子どもの将来を左右する重大な決定であるため、時間をかけて慎重に進められるのです。関係機関による家庭訪問や面接なども行われ、養親希望者の人格や養育能力が綿密に評価されます。最終的に家庭裁判所が養子縁組を認めれば、正式に養親となることができます。養親となる道は決して容易ではありませんが、子どもに愛情を注ぎ、共に成長していく喜びは計り知れません。

| 審査項目 | 詳細 | 備考 |

|---|---|---|

| 年齢 | 一定の年齢に達していること | 相応の体力と精神力が必要 |

| 経済力 | 子どもに必要な費用を継続的に負担できるか | 衣食住、教育、医療費など |

| 住居 | 安定した住居 | 養育環境の一部として重要 |

| 地域社会との関係 | 良好な関係 | 養育環境の一部として重要 |

| 夫婦の場合 | 協力体制、養育方針の一致、共同養育の意思 | 夫婦間での確認が重要 |

| 独身の場合 | 安定した生活基盤、子育てへの熱意、周囲の支援体制 | より詳細な審査 |

| 申し立て | 家庭裁判所へ養子縁組の申し立て | 数ヶ月かかる場合もある |

| 家庭訪問・面接 | 関係機関による家庭訪問や面接 | 人格や養育能力の評価 |

| 許可 | 家庭裁判所が養子縁組を認める | 正式に養親となる |

養子となるには

養子縁組とは、法律上の親子関係のない者同士が、親子関係を新たに結ぶ制度です。血のつながりがなくても、温かい家庭の中で子どもを育てたい、あるいは子どもに親をと思える存在を与えたいという、様々な事情に対応するために設けられています。

養子となるには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、原則として未成年者であることが求められます。既に成人している場合は、よほどの特別な事情がない限り、養子縁組は認められません。これは、成人は既に自立した存在として社会生活を送っており、保護者の必要性が低いと判断されるためです。ただし、重度の障害があるなど、自立が困難な場合は例外的に認められることもあります。

また、養子となる本人の意思も非常に重要です。特に、物事をある程度理解できる年齢に達した子どもは、自分自身で養子縁組に同意する意思表示が求められます。これは、子どもの幸せを守るための大切なルールです。子ども本人が望まない親子関係を、大人の都合で強制的に作ることはあってはなりません。家庭裁判所は、子どもの意思を丁寧に確認し、本当に養子縁組を望んでいるのかどうかを慎重に判断します。

さらに、実の父母の同意も必要となるケースがあります。特に、子どもがまだ幼い場合、父母の同意なしに養子縁組を進めることはできません。これは、実の父母にも子どもの養育に関する権利があるからです。ただし、父母が長期間子どもを放置していたり、虐待をしていたりするなど、父母が親としての責任を果たしていないと認められる場合は、この限りではありません。

養子縁組の手続きは、家庭裁判所への申し立てが必要です。必要書類を揃え、裁判所に提出することで手続きが始まります。場合によっては、家庭裁判所調査官による家庭訪問や面接が行われ、養親となる人や養子となる子どもの生活環境や親子関係が築ける可能性などが調査されます。これは、養子縁組が子どもにとって本当に良い環境となるかを確認するためです。

このように、養子縁組には様々な条件や手続きがあり、複雑な場合もあります。それぞれの事情に合わせた丁寧な対応が必要となりますので、専門家である弁護士や家庭裁判所などに相談することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 法律上の親子関係のない者同士が、親子関係を新たに結ぶ制度 |

| 養子となるための条件 |

|

| 手続き |

|

| その他 | 専門家(弁護士や家庭裁判所など)への相談が重要 |

特別養子縁組

親子関係を新たに作り直す制度として、特別養子縁組があります。これは、実の親との法律上の繋がりを断ち、養親との間に全く新しい親子関係を築く制度です。もう一つ、普通養子縁組という制度もありますが、これとは大きく異なります。普通養子縁組の場合、実の親との法律上の繋がりは維持されたまま、養親との間に親子関係が追加される形となります。つまり、子どもには二組の親が存在することになります。

特別養子縁組は、子どもの幸せを守るために作られた制度です。実の親からの虐待や育児放棄など、子どもが安全に暮らせない状況において、子どもをその環境から救い出し、安定した家庭環境で成長できるようにすることを目的としています。実の親との関係を断ち切ることによって、子どもが過去のつらい経験に縛られることなく、新たな家庭で心穏やかに暮らせるように配慮されています。

特別養子縁組の成立には、家庭裁判所の許可が必要です。これは子どもの将来を左右する重大な決定であるため、慎重な審査が行われます。また、特別養子縁組には、子どもの年齢が6歳未満であること、養親が一定の要件を満たしていることなど、様々な条件が定められています。これらの条件は、子どもが健やかに成長できる環境を確保するために設けられています。普通養子縁組に比べて要件が厳しくなっているのは、実の親との関係を完全に断ち切るという制度の重さゆえです。子どもの最善の利益を第一に考え、家庭裁判所が慎重に判断を下します。

| 項目 | 特別養子縁組 | 普通養子縁組 |

|---|---|---|

| 親子関係 | 実親との関係を断ち、養親との間に新しい親子関係を形成 | 実親との関係を維持したまま、養親との親子関係を追加 |

| 目的 | 子どもの幸せを守るため。虐待や育児放棄などから子どもを救い、安定した家庭環境を提供 | 記載なし |

| 法的要件 | 家庭裁判所の許可が必要。子どもの年齢が6歳未満であること、養親が一定の要件を満たしていることなど | 記載なし |

| 特徴 | 実親との関係を完全に断ち切るため、要件が厳しい。家庭裁判所が子どもの最善の利益を考慮し、慎重に判断 | 記載なし |

養子縁組のメリット

子を育てたいと願う夫婦や独身者にとって、養子縁組は実子を持つことと同じように、深い愛情で結ばれた親子関係を築く機会となります。温かい家庭の中で、子どもは健やかに成長し、愛情深く見守られながら、安定した生活を送ることができます。これは、子どもにとって何ものにも代えがたい、かけがえのない財産となるでしょう。

親となる側にとっては、養子縁組は子どもを持つ喜びを経験し、家族としての幸せを築く道を開きます。子どもとの触れ合い、共に成長していく喜び、そして家族の絆を深めていく過程は、人生に大きな豊かさをもたらすでしょう。また、子どもが成長し、自立していく姿を見守ることは、親にとって大きな喜びであり、人生の大きな目標となるでしょう。

少子化が進む現代社会において、養子縁組は子どもたちに温かい家庭を提供するだけでなく、社会全体にも良い影響を与えます。子どもたちが健やかに成長できる環境を整備することは、社会の未来を担う人材育成という観点からも重要です。また、さまざまな事情で実の親と暮らせない子どもたちに、家庭という安息の場を提供することは、社会全体の福祉の向上に繋がります。

血の繋がりではなく、愛情によって結ばれる養子縁組という家族のあり方は、現代社会の多様な家族形態を象徴するものと言えるでしょう。従来の家族観にとらわれず、様々な家族のあり方を認め合う社会の実現は、すべての人々にとって生きやすい社会を築く上で重要な要素です。

養子縁組は、子どもと親、そして社会全体にとって、より良い未来を築くための大きな可能性を秘めています。子どもたちは愛情に包まれた家庭で育ち、未来への希望を持ちながら成長していくことができます。親たちは、子どもを育てる喜びを通して人生の新たな意義を見出すことができるでしょう。そして、社会全体としては、多様性を尊重し、支え合う温かい社会の実現へと一歩近づくことができるのです。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 子ども |

|

| 親 |

|

| 社会 |

|

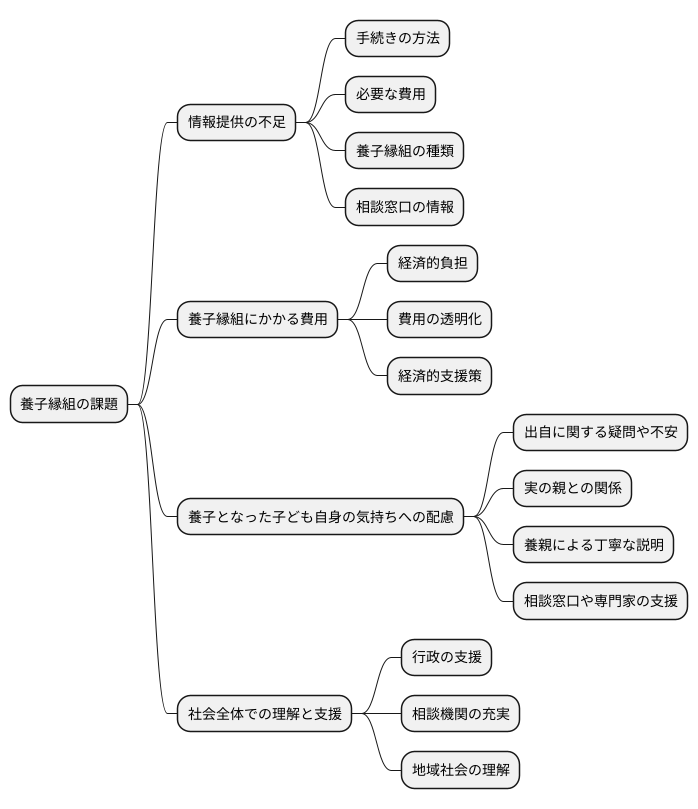

養子縁組の課題

養子縁組は、子どもに温かい家庭を提供し、子どもを望む夫婦の夢を叶える素晴らしい制度です。しかし、この制度にはいくつかの課題が存在し、それらを理解し解決していくことが、養子縁組をより良いものにするために必要です。

まず、情報提供の不足が挙げられます。養子縁組を考えている人にとって、手続きの方法や必要な費用、どのような種類があるのかなど、必要な情報を得ることが難しい現状があります。どこに相談すれば良いのか分からず、手続きの複雑さに戸惑い、結果として養子縁組を諦めてしまう人もいるかもしれません。行政機関や相談窓口などが、より分かりやすく情報を提供し、相談しやすい環境を作る必要があります。

次に、養子縁組にかかる費用も課題です。養子縁組には、様々な費用が発生します。これらの費用が家計に大きな負担となり、希望する夫婦にとって壁となっている場合もあります。費用の透明化や、経済的な支援策を検討することで、より多くの人が養子縁組を考えられるようになるでしょう。

さらに、養子となった子ども自身の気持ちへの配慮も重要です。子どもは、自分が養子であることをいつ、どのように知るのか、実の親は誰なのか、といった出自に関する疑問や不安を抱えることがあります。実の親との関係をどうすればいいのか悩む子どももいるでしょう。養親は、子どもの年齢や状況に応じて、子どもの気持ちを理解し、丁寧に説明する必要があります。また、子どもが自分の出自と向き合い、心の葛藤を乗り越えられるよう、相談できる窓口や専門家の支援を受けられる体制を整えることも大切です。

養子縁組は、子どもと養親、そして実親の人生を大きく変える出来事です。そのため、社会全体で養子縁組に対する理解を深め、支援の輪を広げていくことが必要不可欠です。行政、相談機関、そして地域社会が一体となり、養子縁組を希望する人、そして養子となった子どもたちが安心して暮らせる社会を築いていかなければなりません。