免訴:刑事裁判における終止符

調査や法律を知りたい

先生、『免訴』ってよくわからないんですけど、もう少し詳しく教えてもらえますか?

調査・法律研究家

わかったよ。『免訴』とは、簡単に言うと、裁判を起こすこと自体ができない、または続けることができなくなった時に、裁判を打ち切る手続きのことだよ。例えば、時効が成立した場合が代表的な例だね。

調査や法律を知りたい

なるほど。時効以外にも、裁判を打ち切る理由はあるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。例えば、犯罪を犯した人が既に亡くなっている場合や、法律が変わって、その行為がもはや犯罪ではなくなった場合なども、裁判を打ち切ることになるよ。つまり、『免訴』は、様々な理由で裁判を続ける意味がなくなった時に、きちんと手続きを踏んで裁判を終わらせることなんだ。

免訴とは。

『訴えを認めないこと』(訴えを認めないこととは、犯罪について裁判をする場合に、時効が成立している時など、裁判をやめることをいいます。)について

免訴とは何か

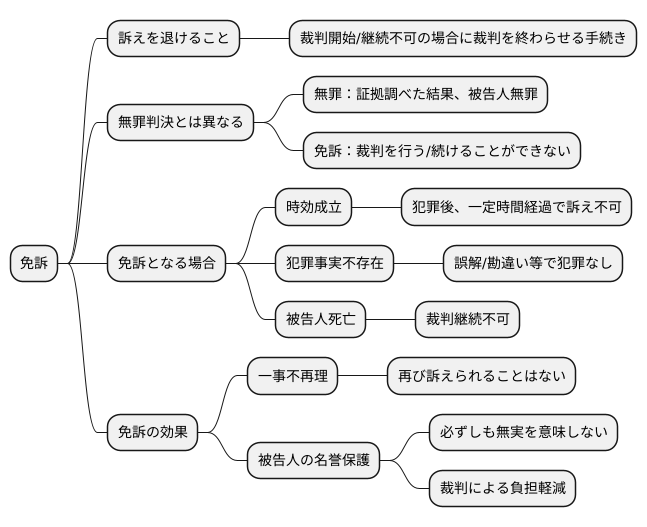

訴えを退けること、すなわち免訴とは、刑事裁判において、裁判を始めるための条件が満たされていない場合や、裁判を続けることができなくなった場合に、裁判を終わらせる手続きのことです。これは、裁判所が証拠を調べた結果、被告人が罪を犯していないと判断して言い渡す無罪判決とは全く異なるものです。無罪判決は、被告人の行為について調べた結果、罪を犯していないと判断された場合に下されるものですが、免訴は、そもそも裁判を行うこと自体ができない、あるいは続けることができなくなった場合に下されるものです。

では、どのような場合に免訴となるのでしょうか。例として、時効が成立している場合が挙げられます。犯罪が行われてから一定の時間が経過すると、訴えることができなくなります。これは、時間の経過とともに証拠が失われたり、記憶があいまいになったりすることで、真実を明らかにすることが難しくなるためです。また、そもそも犯罪となる事実が存在しない場合も免訴となります。これは、誤解や勘違いなどによって、実際には犯罪が行われていなかった場合に該当します。さらに、被告人が亡くなった場合も、裁判を続けることができなくなるため、免訴となります。

このように、免訴は被告人の行為の正しいか間違っているかについて判断することなく、手続き上の理由で裁判を終了させる制度と言えます。免訴が言い渡されると、被告人はその事件について再び訴えられることはありません。これは、一度確定した判決は、同じ事件について再度審理することはできないという「一事不再理の原則」に基づいています。また、免訴は、被告人の名誉を守るという観点からも重要な意味を持ちます。無罪判決は被告人の無実を証明するものですが、免訴は必ずしも無実を意味するわけではありません。しかし、裁判という公の場で事件が扱われること自体が、被告人にとって大きな負担となる場合もあります。免訴は、そのような負担を軽くし、被告人の権利を守る役割も担っているのです。このように、免訴は私たちの国の刑事司法制度において重要な役割を果たす制度であり、その意義を正しく理解することが大切です。

免訴の種類

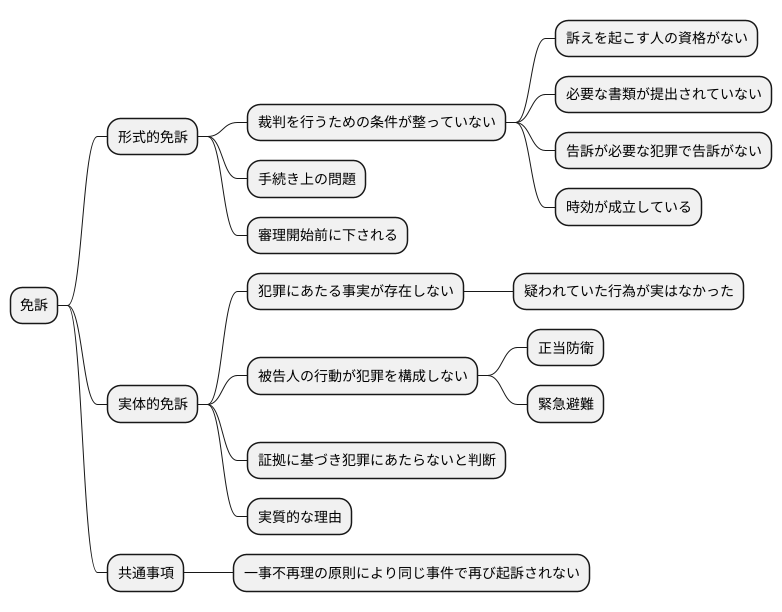

裁判を打ち切る判決の一つである免訴には、大きく分けて形式的免訴と実体的免訴の二種類があります。どちらも裁判を終わらせるという点では同じですが、その理由には違いがあります。

まず、形式的免訴とは、裁判を行うための条件が整っていない場合に下される判決です。たとえば、訴えを起こす人の資格がない場合や、必要な書類が提出されていない場合、告訴が必要な犯罪で告訴がない場合、すでに時効が成立している場合などがこれに当たります。これらの場合は、そもそも裁判をするための準備ができていないため、裁判所は審理を始めることなく免訴の判決を言い渡します。形式的免訴は、手続き上の問題が理由で裁判ができない場合に下される判決と言えます。

次に、実体的免訴とは、犯罪にあたる事実が存在しない場合や、被告人の行動が犯罪を構成しない場合に下される判決です。たとえば、疑われていた行為が実はなかった場合や、被告人の行動が正当防衛や緊急避難にあたる場合などがこれに当たります。実体的免訴の場合、裁判所は証拠をしっかりと調べた上で、被告人の行動が犯罪にあたらないと判断して免訴を言い渡します。つまり、実質的な理由に基づいて裁判を終わらせる判決です。

どちらの免訴の場合でも、被告人は同じ事件で再び起訴されることはありません。これは、一度確定した判決の効力は将来にも及ぶという「一事不再理の原則」によって守られています。

このように、免訴には形式的免訴と実体的免訴の二種類があり、それぞれ裁判を打ち切る理由が異なります。免訴の種類を理解することは、裁判の仕組みや判決の意味を理解する上で大切なことです。

免訴と無罪の違い

裁判で罪に問われた人が罰を受けずに済む場合、「免訴」と「無罪」という二つの言葉があります。どちらも一見同じように見えますが、その意味合いは全く違います。

まず、「無罪」とは、裁判所が証拠をじっくりと調べた結果、その人が罪を犯していないと判断したことを意味します。つまり、疑いが晴れて身の潔白が証明されたということです。

一方、「免訴」の場合は、その人が本当に罪を犯したのかどうかを判断することなく、裁判の手続き上の問題や、そもそも罪として問えないといった理由で裁判を終わらせるものです。例えば、時効が成立している場合です。時間が経ちすぎてしまい、罪を問えなくなった場合、たとえ罪を犯していたとしても、裁判は行われません。これも免訴となります。また、告訴が必要な罪で告訴がなかった場合も同様です。

他にも、そもそも罪となる事実が存在しない場合や、正当防衛が認められる場合も免訴となります。正当防衛とは、自分や他人の命や体を守るために、やむを得ず行った行為のことです。このような場合、たとえ相手を傷つけてしまったとしても、罪にはなりません。これらの場合、その人が無実である可能性もありますが、裁判所は無実かどうかを判断しているわけではありません。裁判を行うための条件が整っていない、あるいは罪として問えないという理由で裁判を終わらせているだけです。

このように、免訴と無罪は、裁判に至るまでの流れや、判決の理由が大きく異なります。ですから、この二つを混同しないように注意が必要です。免訴になったからといって、必ずしも無実であるとは限らないのです。しかし、無罪と同じように、一度免訴が確定すると、同じ事件で再び罪に問われることはありません。これは「一事不再理」の原則と呼ばれるものです。

| 項目 | 無罪 | 免訴 |

|---|---|---|

| 意味 | 証拠に基づき、罪を犯していないと判断された | 罪の有無を判断せず、手続き上の問題や罪に問えない理由で裁判を終わらせる |

| 根拠 | 身の潔白が証明された | 裁判を行うための条件が整っていない、または罪として問えない |

| 例 | – | 時効成立、告訴なし、罪となる事実が存在しない、正当防衛 |

| 無実の証明 | されている | されていない(可能性はある) |

| 一事不再理 | 適用される | 適用される |

免訴の効果

免訴とは、裁判手続きにおいて、訴えが却下されることを指します。この効果は多岐に渡り、被告人の権利保護から司法制度の健全性まで、様々な側面に影響を及ぼします。まず、最も重要な効果として、一事不再理の原則があげられます。これは、一度確定した判決について、同じ事件で再び審理を行うことはできないという原則です。免訴が確定すると、被告人は同じ事件で再び起訴される心配がなくなり、法的にも精神的にも安心を得ることができます。一度終わった事件で再び裁判を受ける必要がないため、時間や費用、労力の負担からも解放されます。また、免訴には被告人の名誉回復という側面もあります。無罪判決は被告人の無実を証明するものですが、免訴は必ずしも無実を意味するとは限りません。しかし、公の場で裁判が開かれずに事件が終結するため、被告人の社会的な立場への悪影響を最小限に抑える効果があります。裁判という公の場で取り沙汰されること自体が、被告人にとって大きな負担となる場合も少なくありません。免訴は、そのような負担を軽くし、被告人の権利を守る役割も担っています。さらに、免訴は、捜査機関や検察の活動を抑制する効果も期待できます。確かな証拠がないまま、被疑者を安易に起訴すると、裁判所から免訴の判決が下される可能性があります。これは、捜査機関や検察にとって、慎重な捜査と適正な判断を求める圧力となり、冤罪を防ぐ一助となります。このように、免訴は被告人の保護だけでなく、刑事司法制度全体の公正さと適正な運用を確実にする上でも重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

| 免訴の効果 | 内容 |

|---|---|

| 一事不再理 | 一度確定した判決について、同じ事件で再び審理を行うことはできない。被告人は同じ事件で再び起訴される心配がなくなり、法的にも精神的にも安心を得ることができ、時間や費用、労力の負担からも解放される。 |

| 名誉回復 | 免訴は必ずしも無実を意味するとは限らないが、公の場で裁判が開かれずに事件が終結するため、被告人の社会的な立場への悪影響を最小限に抑える効果がある。 |

| 捜査機関・検察の抑制 | 確かな証拠がないまま被疑者を安易に起訴すると、裁判所から免訴の判決が下される可能性があるため、捜査機関や検察にとって、慎重な捜査と適正な判断を求める圧力となり、冤罪を防ぐ一助となる。 |

免訴の事例

罪を問われない、つまり免訴となる場合には、様々な理由があります。代表的なものをいくつか説明しましょう。まず、時効です。あらゆる犯罪には時効が定められており、この期間が過ぎてしまうと、たとえ犯人が誰なのかはっきりしていても、裁判にかけることができなくなります。この場合、裁判所は免訴を言い渡します。次に、告訴が必要です。被害者からの訴えがなければ、裁判にかけることができない犯罪があります。このような犯罪の場合、被害者から訴えがなければ、検察官は裁判にかけることができず、裁判所は免訴の判決を下します。また、疑われていた行為が実はなかった場合も免訴となります。例えば、物を盗んだ疑いで捕まったものの、後の調べで、実際には物が盗まれていなかったという場合です。この場合は、そもそも犯罪が起きていないため、免訴となります。さらに、正当防衛も免訴の理由となります。正当防衛とは、自分や他人の権利を守るため、差し迫った不正な攻撃に対して、仕方なく行った行為のことです。正当防衛が認められると、違法性がなくなり、犯罪は成立しないことになります。これらの他に、被告人が亡くなった場合や、精神に異常をきたしている状態の場合も免訴となります。このように、免訴は様々な理由で適用される制度であり、それぞれのケースには異なった背景があります。それぞれのケースを理解することで、免訴という制度の複雑さと大切さをより深く理解できるでしょう。

| 免訴となる理由 | 説明 |

|---|---|

| 時効 | 犯罪に定められた期間が過ぎると、裁判にかけることができなくなる。 |

| 告訴が必要な犯罪で告訴がない | 被害者からの訴えがなければ、裁判にかけることができない犯罪の場合、告訴がなければ免訴となる。 |

| 疑われていた行為が実はなかった | 犯罪がそもそも起きていないため、免訴となる。 |

| 正当防衛 | 自分や他人の権利を守るため、仕方なく行った行為は違法性がなくなり、免訴となる。 |

| 被告人が亡くなった場合 | 被告人が死亡すると、裁判を行うことができなくなるため、免訴となる。 |

| 精神に異常をきたしている状態 | 責任能力がないと判断された場合、免訴となる。 |