探偵の耳:盗聴とアッテネータ

調査や法律を知りたい

先生、「盗聴」に関する「アッテネータ」ってなんですか?よくわからないです。

調査・法律研究家

ああ、それは受信する電波を弱める装置や機能のことだよ。盗聴を防ぐのに役立つんだ。たとえば、スマホの電波を弱めることで、近くの盗聴器が情報をうまく拾えなくなる、という仕組みだね。

調査や法律を知りたい

なるほど。電波を弱めることで盗聴を防ぐんですね。でも、自分のスマホも電波が弱くなると、通信しづらくなりませんか?

調査・法律研究家

確かに。だから、アッテネータは必要な時だけ使うようにするんだ。会議中など、特に重要な情報を扱う時に使うことで、リスクを減らすことができるんだよ。

盗聴に関する「アッテネータ」とは。

盗み聞きに使われる「アッテネータ」について。アッテネータとは、受信する電波を弱くする機器や機能のことです。

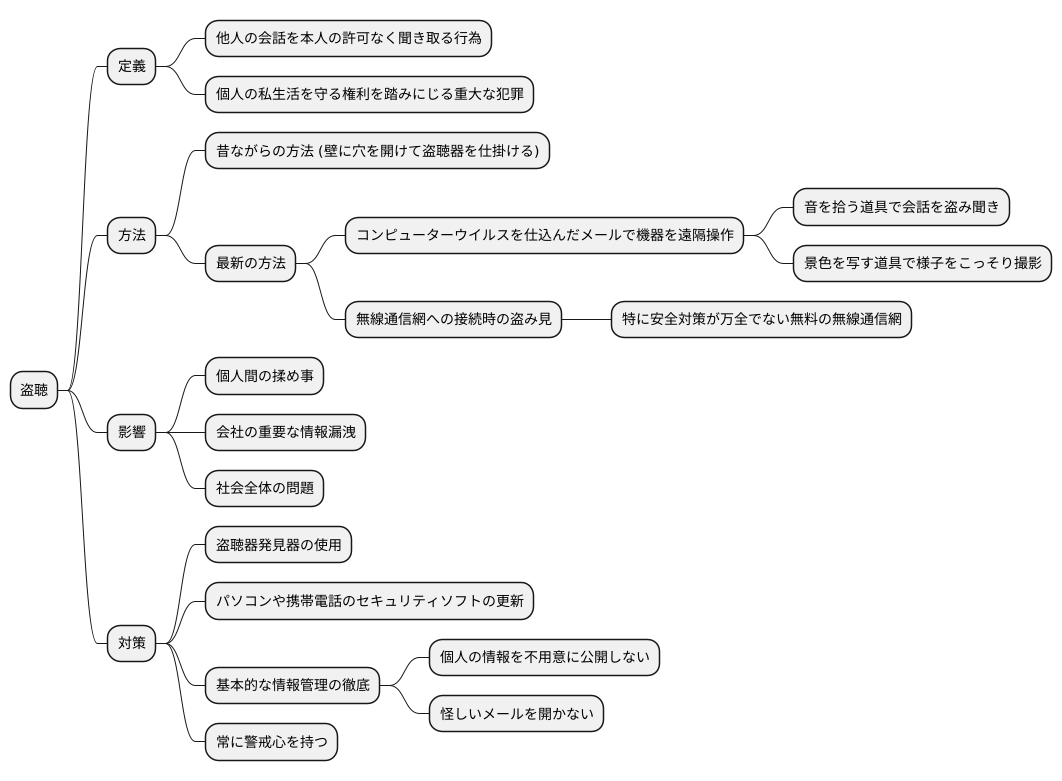

盗聴とは

盗聴とは、他人の会話を本人の許可なく聞き取る行為のことを指します。これは、個人の私生活を守る権利を踏みにじる重大な犯罪です。盗聴と聞くと、壁に穴を開けて盗聴器を仕掛けるといった光景を思い浮かべる方も多いかもしれません。確かに、このような昔ながらの方法は今でも存在しますが、近年の技術革新に伴い、より巧妙で高度な盗聴方法が次々と生み出されています。

例えば、小さなコンピューターウイルスを仕込んだ電子メールを送りつけ、相手の携帯電話やパソコンを遠隔操作するといった方法があります。この方法では、機器に内蔵された音を拾う小さな道具を使って会話を盗み聞いたり、景色を写す道具で様子をこっそりと撮影したりすることも可能です。また、誰もが使える無線通信網に接続している際にも、悪意を持った第三者に通信内容を盗み見られる危険性があります。特に、安全対策が万全でない無料の無線通信網を利用する場合は、より一層注意が必要です。

盗聴は、個人間の揉め事だけでなく、会社の重要な情報が漏れてしまうといった社会全体の問題に発展する可能性も秘めています。盗聴による被害を防ぐためには、盗聴器を発見する道具を使ったり、パソコンや携帯電話の安全対策ソフトを常に最新の状態に保つなど、一人一人が対策を講じることが重要です。また、不用意に個人の情報をインターネット上に公開しない、怪しい電子メールを開かないといった基本的な情報管理の徹底も大切です。盗聴という犯罪行為から身を守るため、そして安全な社会を実現するために、私たちは常に警戒心を持ち続けなければなりません。

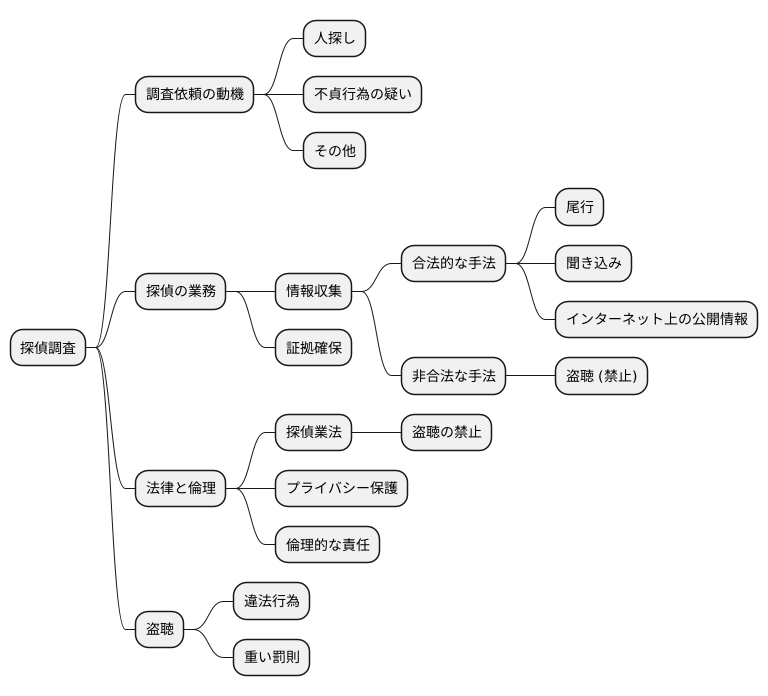

探偵と盗聴

人が見つけられない場合や、配偶者の不貞行為を疑う場合など、様々な理由で探偵に調査を依頼することがあります。探偵は、依頼を受けた内容に応じて、情報収集や証拠の確保などを行います。その際、探偵は、法律の範囲内で行動することが求められます。特に、盗聴に関しては、厳しい規制が設けられています。

探偵業法において、盗聴行為は明確に禁じられています。これは、個人のプライバシーを保護するためです。たとえ依頼者から盗聴を求められたとしても、探偵はそれを断らなければなりません。盗聴は倫理的に問題があるだけでなく、犯罪行為です。依頼者に求められた場合でも、法律を遵守し、拒否することが探偵の責務です。もし探偵が盗聴を行った場合、重い罰則が科せられる可能性があります。

では、探偵はどのような方法で情報収集を行うのでしょうか。主な方法は、尾行や聞き込みです。対象者の行動を監視したり、関係者から話を聞いたりすることで、必要な情報を集めます。これらの方法は、法律に則って行われなければなりません。例えば、尾行の場合、対象者に気づかれないように一定の距離を保つ必要があります。また、聞き込みの場合、相手を脅迫したり、嘘をついて情報を聞き出したりすることは許されません。

近年では、インターネット上の公開情報から情報を得る手法も用いられています。誰でもアクセスできる情報源から情報を集め、分析することで、必要な情報を得ることができます。このように、探偵は様々な手法を駆使しながら、合法的な範囲内で調査を進めています。探偵は、常に法律を遵守し、倫理的な行動をとることで、社会の信頼を得ることが重要です。

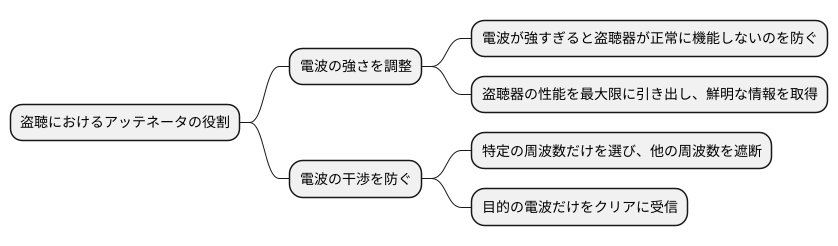

アッテネータの役割

盗聴の世界において、アッテネータは電波の強さを調整する無くてはならない存在です。電波を弱めることで、盗聴器の性能を最大限に引き出し、鮮明な情報を取得する手助けをします。

盗聴器は、ごく微弱な電波を捉えて情報を収集する装置です。しかし、皮肉なことに、電波が強すぎると盗聴器が正常に機能しなくなることがあります。まるで、強い光を見続けると目がくらんでしまうように、過剰な電波は盗聴器にとって負担となり、故障の原因となるばかりか、最悪の場合は壊れてしまうことさえあります。この問題を解決するのがアッテネータです。アッテネータは、電波の強さを適切なレベルに調整することで、盗聴器が安定して動作できる環境を整えます。ちょうど、音量調節つまみを回して最適な音量にするように、アッテネータは電波の強弱をコントロールし、盗聴器の「耳」を守りながら、必要な情報を確実に捉えることを可能にします。

さらに、アッテネータは電波の干渉を防ぐ役割も担います。都会のように、様々な電波が飛び交う環境では、これらの電波が互いに影響し合い、騒音のようにノイズが発生することがあります。このノイズは、盗聴にとって大敵です。聞きたい会話が雑音に埋もれてしまい、情報の収集を妨げるからです。アッテネータは、特定の周波数だけを選び、他の周波数を遮断する「フィルター」のような役割を果たします。これにより、目的の電波だけをクリアに受信することができ、雑音に邪魔されることなく、重要な情報を聞き取ることが可能になります。まるで、雑踏の中で特定の声だけを聞き分けるように、アッテネータは必要な情報だけを抽出する精度を高めるのです。

法律と盗聴

盗聴は、他人の私的な会話を無断で傍受する行為であり、個人の尊厳を深く傷つける重大な犯罪です。プライバシーは、私たちが安心して生活を送る上で欠かせない権利であり、それを侵害する盗聴は、決して許される行為ではありません。日本では、盗聴行為を規制する法律として、盗聴法が定められています。この法律は、他人の会話を無断で録音・録画したり、電磁的記録媒体に保存したり、送信したりすることを禁じています。具体的には、電話や携帯電話、会議などにおける会話を、本人の同意を得ずに録音する行為は違法となります。また、盗聴器を製造・販売・所持することも、状況によっては違法となる可能性があります。盗聴器を所持しているだけでは必ずしも違法とは限りませんが、盗聴を目的として所持している場合は処罰の対象となります。盗聴法に違反した場合、10年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。これは、盗聴が社会的に深刻な問題であることを示しています。また、盗聴は刑事罰だけでなく、民事上の責任も問われる可能性があります。被害者は、加害者に対して、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求することができます。盗聴の被害に遭った場合は、一人で悩まず、すぐに警察に相談することが大切です。証拠となるものがあれば、それも一緒に提出することで、捜査がスムーズに進みます。また、弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。私たちは、法律を遵守し、他人のプライバシーを尊重する倫理観を持つ必要があります。盗聴のない社会を実現するために、一人ひとりが意識を高め、適切な行動をとることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 他人の私的な会話を無断で傍受する行為 |

| 違法行為 |

|

| 罰則 | 10年以下の懲役または500万円以下の罰金 |

| 民事責任 | 慰謝料請求の可能性 |

| 被害時の対応 | 警察への相談、証拠の提出、弁護士への相談 |

| 倫理観 | 法律遵守、他人のプライバシー尊重 |

盗聴対策

盗聴という行為は、他人の会話を無断で聞き取ることであり、プライバシーを著しく侵害する犯罪です。盗聴対策は、個人だけでなく、企業にとっても非常に重要です。大切な情報を守るため、様々な対策を多層的に講じる必要があります。

まず、家庭や職場といった重要な場所では、定期的に盗聴器が仕掛けられていないか確認することが大切です。目視で確認するだけでなく、市販の盗聴発見器を使うことで、電波を発するタイプの盗聴器を発見することができます。より確実な方法として、専門の調査会社に依頼する方法もあります。専門家は、高度な機材と知識を用いて、隠された盗聴器をくまなく探し出してくれます。

情報漏えいの原因として、近年問題となっているのが、携帯電話やパソコンなどの電子機器への不正アクセスによる盗聴です。これらの機器は、常にインターネットに接続されているため、ウイルス感染や不正アクセスによって、個人情報や会話が盗み取られる危険性があります。そのため、セキュリティ対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことが重要です。また、利用している基本ソフトや応用ソフトも、常に最新版に更新することで、既知の脆弱性を悪用した攻撃を防ぐことができます。

無料の無線通信網を利用する際は、特に注意が必要です。悪意のある人物が、無線通信網を介して通信内容を盗み見る可能性があります。このような危険を避けるためには、仮想私設通信網を利用することをお勧めします。仮想私設通信網は、暗号化された通信経路を提供するため、無線通信網上での盗聴を防ぐことができます。

盗聴は、私生活や仕事に深刻な影響を与える可能性があります。そのため、日頃から盗聴のリスクを意識し、適切な対策を講じることが重要です。ご紹介した対策以外にも、不用意に個人情報を話さない、怪しい人物には近づかないなど、基本的な注意も怠らないようにしましょう。

| 対策 | 説明 | 対象 |

|---|---|---|

| 物理的な盗聴器の発見 | 目視確認、盗聴発見器の使用、専門業者への依頼 | 家庭、職場など |

| 電子機器への不正アクセス対策 | セキュリティソフトの導入・更新、OS・アプリの更新 | 携帯電話、パソコンなど |

| 無線通信網の安全対策 | 仮想私設通信網(VPN)の利用 | 無料Wi-Fiなど |

| 基本的な注意 | 個人情報を不用意に話さない、怪しい人物に近づかない | 全般 |