離婚訴訟と答弁書の重要性

調査や法律を知りたい

先生、離婚の訴訟で「答弁書」って、どんな時に出すものですか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。答弁書は、訴えられた側、つまり被告が、訴えを起こした側、つまり原告の主張に対して、自分の言い分を裁判所に伝えるための書類です。離婚訴訟でいうと、原告が提出した訴状に対して、同意するかどうか、反論があればその内容などを書くものです。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、必ず出さないといけないんですか?

調査・法律研究家

必ずしもではありません。ただ、答弁書を出さない場合は、訴状の内容を認めたものとみなされる場合があるので、通常は提出します。出すことで、自分の主張を裁判所に伝え、きちんと裁判に参加する意思を示すことができるからです。

離婚における「答弁書」とは。

「離婚の訴えに対する『答えの手紙』について」説明します。この手紙は、訴えられた人が裁判所に最初に提出する書類です。通常、訴える人が書いた訴状の内容に対して、事実を認めるか認めないか、また、訴えられた人の言い分が書かれています。普通の民事裁判では、この手紙が裁判所に提出されていれば、最初の裁判の日には、訴えられた人が裁判所に出席しなくても、手紙の内容が裁判で話されたものとして、裁判が進められます。

答弁書の役割

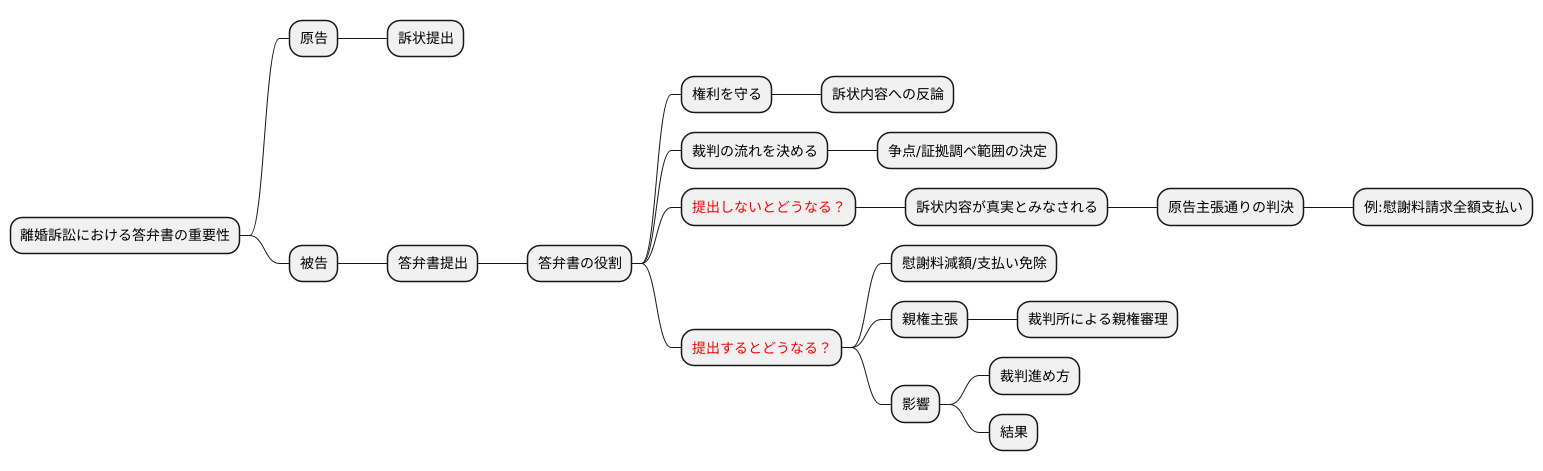

夫婦の縁を切るための法的手続きである離婚訴訟では、訴えを起こした側を原告、訴えられた側を被告と呼びます。被告は、原告からの訴状を受け取ったら、裁判所に対して自分の考えや反論を述べる必要があります。この考えや反論をまとめた文書が答弁書です。答弁書は、ただの手続き上の書類ではなく、被告の権利を守る上で非常に大切な役割を担っています。もし答弁書を提出しないと、訴状に書かれた内容がすべて真実であると見なされ、原告の言い分通りの判決が出てしまう可能性があります。つまり、何も反論せずにいると、不利な立場に立たされてしまうということです。

例えば、原告が離婚を求めて慰謝料を請求している場合、被告が反論しなければ、請求された通りの慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。しかし、答弁書で反論することで、慰謝料の額を減らしたり、支払いを免れたりする道が開けるかもしれません。そのため、被告は自分の主張をはっきりと伝えるために、答弁書をきちんと作成し、裁判所に提出することが重要です。

また、答弁書は、今後の裁判の流れを決める重要な書類でもあります。裁判所は、原告の訴状と被告の答弁書の内容を元に、争点となる部分や証拠調べの範囲を決めていきます。例えば、親権について争いがある場合、答弁書で親権を主張することで、裁判所は親権について詳しく審理する必要性を認識します。逆に、答弁書で親権について何も触れなければ、裁判所は親権について争いがないものと判断し、審理されない可能性があります。このように、答弁書の内容次第で、裁判の進め方や結果に大きな影響が出る可能性があります。そのため、答弁書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談しながら、慎重に進めることが大切です。

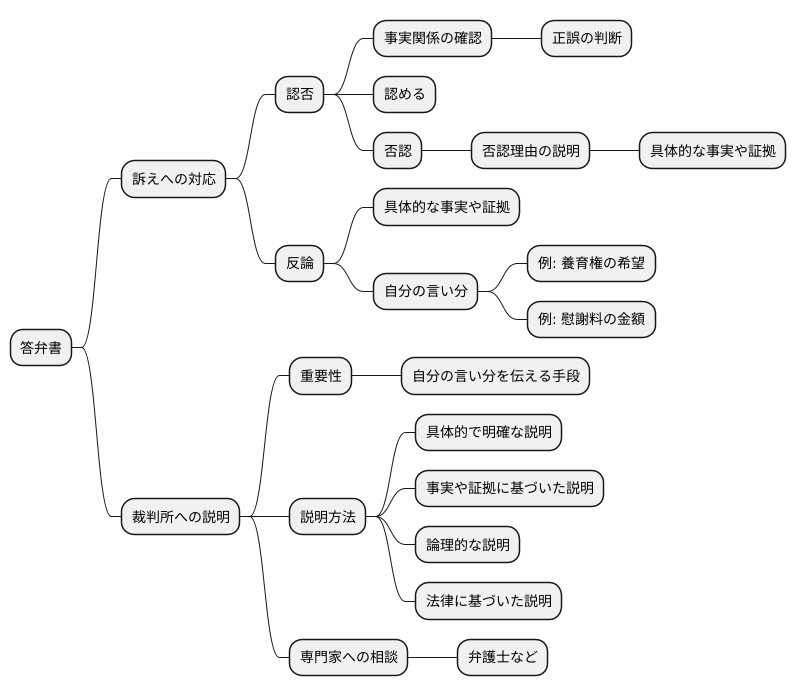

答弁書の内容

訴状に対する返答となる書類を答弁書と言います。この書類には、訴えの内容に対しての賛否と、反論する側の言い分を記載します。まず、訴えの内容について、一つ一つ事実関係を確認し、正しいか間違っているかを明らかにする必要があります。これを認否と言います。例えば、訴える側が「相手は不貞行為をしていた」と主張してきた場合、もしそれが事実であれば認めなければなりませんし、事実でなければ否定しなければなりません。

ただ、単純に認めるか否認するだけでは不十分な場合もあります。例えば、不貞行為があったことは認めるものの、その原因が訴える側の行動にあったと主張したい場合などは、その理由を具体的に説明する必要があります。また、相手方の主張を認めない場合には、なぜ認めないのかを説明する必要があります。単に「違う」とだけ書くのではなく、具体的な事実や証拠を挙げて説明しなければなりません。

答弁書には、反論する側の言い分を書くこともできます。例えば、離婚すること自体は認めるけれども、子供の養育権は自分が持ちたいという場合には、その希望を答弁書に記載します。また、慰謝料の金額などについても、自分の考えを伝えることができます。

このように、答弁書は裁判所に自分の言い分を伝える重要な手段です。自分の主張を裁判官に理解してもらうためには、具体的で明確な説明が必要です。あいまいな表現や感情的な反論ではなく、事実や証拠に基づいて論理的に説明することが大切です。さらに、法律に基づいた説明をすることも重要です。どの法律のどの条文が自分の主張に当てはまるのかを明示することで、説得力が増します。適切な答弁書を作成することは、裁判の結果を大きく左右する可能性があるため、弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。

答弁書の提出期限

訴訟を起こされた場合、裁判所から訴状が届きます。これに対し、被告は自分の言い分をまとめた答弁書を裁判所に提出しなければなりません。この答弁書の提出には期限があり、通常は訴状を受け取ってから2週間程度です。地方裁判所や家庭裁判所など、裁判所の種類や事件の内容によって多少の違いはありますが、いずれにしても短い期間です。

この提出期限を守ることは非常に重要です。もし、正当な理由もなく答弁書を期限内に提出しなかった場合、裁判所は原告の訴状に書かれた内容をすべて真実だとみなして判決を下してしまう可能性があります。これは欠席判決と呼ばれ、被告にとって大変不利な判決となることがほとんどです。例えば、請求された金額を全額支払うよう命じられたり、望まない内容で離婚が成立したりするといった事態になりかねません。

もし、何らかの事情で期限までに答弁書を作成することが難しい場合は、すぐに裁判所に連絡し、期限の延長を申し出ましょう。病気や事故、海外出張などのやむを得ない事情があれば、裁判所は期限の延長を認めてくれます。期限の延長を希望する場合は、なぜ期限内に提出できないのか、具体的な理由を裁判所に説明する必要があります。診断書や出張の証明書など、理由を裏付ける証拠を提出することも重要です。また、単に答弁書の作成が間に合わないという理由だけでは、期限の延長が認められない場合もあります。

訴訟を起こされた場合は、まず訴状の内容をよく確認し、答弁書の提出期限を必ず守りましょう。期限内に提出が難しい場合は、すぐに裁判所に連絡し、適切な対応をとることが大切です。そうすることで、不利益な判決を避け、適切な手続きで裁判を進めることができます。

| 訴訟時の対応 | 詳細 |

|---|---|

| 訴状の受領 | 裁判所から訴状が届く |

| 答弁書の提出 | 自分の言い分をまとめた答弁書を裁判所に提出

|

| 期限厳守の重要性 | 期限内に提出しないと、欠席判決(原告主張の全面認容)となる可能性あり |

| 期限延長 |

|

| 注意点 | 訴状内容の確認、期限厳守 |

弁護士のサポート

訴訟を起こされた時、反論するための書面、つまり答弁書の作成は、法律の知識が不可欠で、とても複雑な作業です。そのため、法律の専門家である弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は、依頼を受けた人の事情をじっくりと丁寧に聞き取り、その状況に応じて最も適した答弁書を作成します。法律用語や訴訟手続きに慣れていない一般の人にとっては、適切な答弁書を作成することは非常に難しいため、弁護士の専門知識は大きな助けとなります。

弁護士は答弁書の作成だけでなく、裁判所とのやり取りや相手方との交渉も代わりに行ってくれます。裁判所への書類提出や期日管理、裁判所からの連絡への対応など、様々な手続きがあります。これらを全て自分で行うのは大変な負担となりますが、弁護士に依頼することで、これらの面倒な手続きから解放され、依頼者は訴訟の本質的な部分に集中することができます。また、相手方との交渉も、弁護士を通して行うことで、感情的にならずに冷静に進めることができます。

離婚訴訟は、特に精神的にも肉体的にも大きな負担がかかる手続きです。相手の主張への反論、財産分与、子供の親権など、様々な問題を解決していく過程で、大きなストレスを感じることになります。弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減し、冷静に訴訟を進めることができます。弁護士は、依頼者の精神的な支えとなり、難しい状況の中でも適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

特に、事案が複雑な事情を抱えている場合や、相手方が既に弁護士を付けている場合は、弁護士に依頼することを強くお勧めします。専門家である弁護士同士が交渉を行うことで、よりスムーズかつ公平な解決を目指すことができます。また、自分自身で対応しようとして不利な状況に陥ってしまうことを防ぐためにも、早期に弁護士に相談することが重要です。

| 行為者 | 行動 | 利点 |

|---|---|---|

| 一般の人 | 答弁書作成 | 難しい (法律知識不足、訴訟手続きに不慣れ) |

| 弁護士 | 依頼人の事情聴取、 状況に応じた答弁書作成 |

依頼人に適切な答弁書を提供、 専門知識によるサポート |

| 弁護士 | 裁判所とのやり取り、 相手方との交渉 |

依頼者の負担軽減、 冷静な手続き進行 |

| 弁護士 | 離婚訴訟における 精神的・法的サポート |

依頼者の精神的負担軽減、 冷静な訴訟進行 |

| 依頼者 | 早期に弁護士に相談 | 不利な状況を回避、 スムーズかつ公平な解決 |

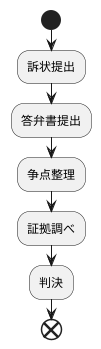

答弁書と今後の手続き

訴状を受け取った被告は、裁判所に対して自分の言い分を書面で伝える必要があります。これが答弁書です。答弁書は、ただ単に訴状への返事というだけでなく、その後の裁判の行方を左右する重要な文書となります。裁判所は、原告が提出した訴状と被告が提出した答弁書の内容を基に、これからどのような点について、どのような証拠を用いて審理を進めていくのかを決めていきます。

答弁書が提出されると、裁判所は争点整理を行います。争点とは、原告と被告の間で具体的に何が争われているのかを明確にしたものです。例えば、離婚訴訟であれば、「離婚するかしないか」「慰謝料は発生するか、発生するなら金額はいくらか」「子供の親権者はどちらか」といった点が争点となります。裁判所は、原告と被告の主張を整理し、証拠調べの必要性や範囲を決定します。

争点が整理された後、裁判所は証拠調べを行います。証拠調べでは、当事者が提出した書証(手紙や契約書など)や、証人尋問、鑑定などを通じて、事実関係を明らかにしていきます。例えば、離婚原因が不貞行為であると主張する場合、不貞行為を裏付ける証拠が必要となります。証拠調べは、判決を下すための重要な手続きです。

全ての証拠調べが終了した後、裁判所は最終的な判断を下します。これが判決です。判決は、訴訟における最終的な結論であり、当事者は判決に従わなければなりません。答弁書の内容は、証拠調べの方向性や、最終的な判決に大きな影響を与える可能性があります。

例えば、離婚訴訟において、被告が答弁書で離婚に同意する場合は、裁判は慰謝料や財産分与、子供の親権など、離婚に伴う諸問題について審理を進めます。逆に、離婚に反対する場合は、まず離婚の是非について争われることになります。このように、答弁書の内容によって、裁判の進め方や審理の重点が大きく変わるため、答弁書を作成する際は、弁護士などの専門家の助言を受けながら、慎重に進めることが重要です。