親権と財産管理:子どもの財産を守る

調査や法律を知りたい

先生、離婚した親の場合、子どものお金の管理はどうなるのですか?

調査・法律研究家

子どものお金の管理は、親権を持つ親が『財産管理権』として行います。これは、子どもの財産を管理し、子どもに代わり契約などをする権利のことです。

調査や法律を知りたい

親権者じゃない親は、子どものお金には一切関われないのですか?

調査・法律研究家

いいえ、必ずしもそうとは限りません。親権者であっても子どもを実際に育てているのが別の親である場合もあります。その親は監護権を持ち、子どもの教育や生活の世話などをしますが、お金の管理はできません。お金に関することは親権者に協力してもらう必要があります。

離婚における「財産管理権」とは。

「離婚の際に問題となる「財産管理の権利」について説明します。これは、親が持つ権利の一部で、子どもの財産を管理し、財産に関する契約など、法律に関わる行為を子どもの代わりに代わりに行う権利のことです。親の権利には、この財産管理の権利と、子どもを教育し、監督し、保護し、健全な社会人として育てるための監護教育の権利の二つがあります。離婚の際、親権者とは別に子どもの養育を行う人が決められた場合でも、その人に与えられるのは、子どもを教育し、監督し、保護する権利だけです。そのため、子どもの養育を行う人が、子どもの財産の処分を伴う行為(例えば、子ども手当の申請など)をしたい場合は、親権者と協力して行う必要があります。

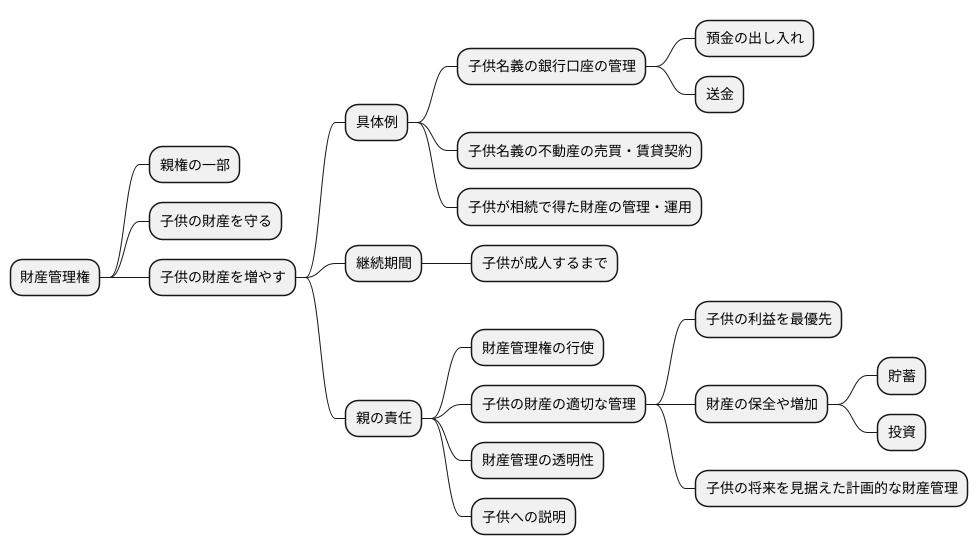

財産管理権とは

子供の財産を適切に扱うために、親には『財産管理権』という権利と責任が与えられています。これは親が持つ親権の一部であり、子供の財産を守り、増やすための大切な役割を担っています。子供がまだ十分な判断力を持たないため、親が代理人として子供の財産に関する様々な行為を行うことができるのです。

具体的には、子供名義の銀行口座の管理が挙げられます。預金の出し入れや送金など、日常的なお金の管理を親が行うことができます。また、子供名義の不動産の売買や賃貸契約なども、財産管理権に基づいて親が代理で行うことができます。さらに、子供が相続で財産を得た場合、その管理や運用も親の責任となります。相続財産の適切な管理は、子供の将来を守る上で非常に重要です。

この財産管理権は、子供が成人するまで続きます。成人とは、法律上、一人で様々な契約や法律行為を行うことができると認められる年齢のことを指します。子供が成人するまでは、親は責任を持って財産管理権を行使し、子供の財産を適切に管理しなければなりません。子供の利益を最優先に考え、財産の保全や増加に努めることが求められます。例えば、子供の教育資金のために貯蓄したり、将来のために投資を行うなど、子供の将来を見据えた計画的な財産管理が重要となります。また、親は、財産管理に関して透明性を保ち、子供に適切な説明を行う必要があります。子供が自分の財産について理解し、責任感を持つように育てることも、親の大切な役割と言えるでしょう。

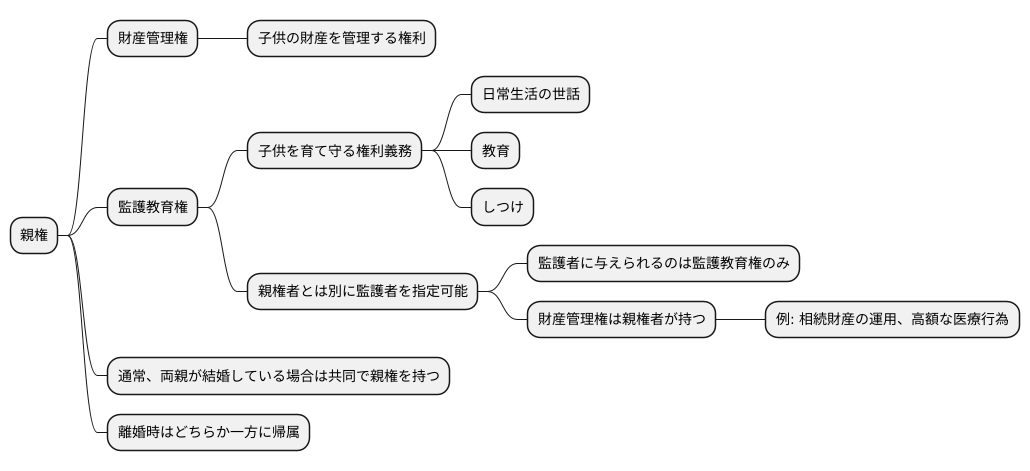

親権と監護権の違い

親権とは、未成年の子供のために必要な権利と義務を持つことです。これは大きく分けて、子供の財産を管理する権利である財産管理権と、子供を育て守る権利義務である監護教育権の2つから成り立ちます。監護教育権には、子供の日常生活における世話や教育、しつけなど、子供の成長を支えるために必要な全てが含まれます。ご飯を食べさせたり、服を着替えさせたりといった身の回りの世話はもちろんのこと、学校に通わせる、習い事をさせるといった教育、そして、社会のルールやマナーを教えるといったしつけも、全て監護教育権に含まれるのです。

通常、両親が結婚している場合には、両親が共同で親権を持ちます。つまり、財産管理権と監護教育権の両方を両親が共に持つことになります。しかし、離婚などで両親が別々に暮らすことになった場合には、親権はどちらか一方に帰属することになります。これは、子供の生活の基盤を安定させるためです。ただし、必ずしも親権者と監護者が同じであるとは限りません。監護教育権については、親権者とは別に監護者を指定することができるのです。これは、常に子供にとって何が最善かを考え、より良い環境を提供できるようにするための柔軟な制度です。例えば、親権者は母親だが、仕事の都合で子供を十分に世話できない場合、父親が監護者となる、といったことが可能です。

監護者に与えられるのは監護教育権のみです。財産管理権は引き続き親権者が持ちます。そのため、監護者が子供の財産に関する行為を行う場合には、親権者の同意や協力が不可欠です。例えば、子供が相続した財産を運用する場合や、高額な医療行為を受ける場合などは、監護者は親権者とよく話し合い、合意を得る必要があります。このように、親権と監護権はそれぞれ異なる権利と義務であり、子供の最善の利益を守るために適切に使い分けられることが重要です。

監護権者の役割と限界

監護権を持つ者は、日々の暮らしの中で子どもの世話や教育を担う重要な役割を負います。食事の準備や着替えの手伝い、学校への送り迎え、宿題を見ることなど、子どもの成長を支える様々な行動が監護権者の大切な仕事です。しかし、監護権は子どもの身の回りの世話をする権利である一方、子どもの財産を自由に扱う権利までは含まれていません。

例えば、子どもが受け取る児童手当。これは子どもの生活を支えるための大切な資金ですが、監護権者が自由に使うことはできません。児童手当の申請手続きや、子ども名義の銀行口座からお金を引き出すためには、親権者の同意が必ず必要です。これは、子どもの財産を適切に管理し、子どもの将来を守るための大切な仕組みです。また、子ども名義の不動産を売却する場合や、高額な医療行為の同意なども、親権者の同意が不可欠です。

監護権者と親権者が同じ人物である場合、これらの手続きはスムーズに進みます。しかし、離婚などによって監護権者と親権者が別々の場合には、両者が協力して子どもの利益を最優先に考える必要があります。子どもの幸せを願う気持ちは共通しているはずです。常にお互いに話し合い、子どもの健やかな成長を一番に考えた行動を心がけることが大切です。

しかし、時には意見が食い違い、話がまとまらないこともあるかもしれません。そのような場合には、家庭裁判所に相談するという方法があります。家庭裁判所では、子どもの福祉を最優先に考え、双方の意見を聞きながら、最適な解決策を探してくれます。感情的にならず、冷静に話し合い、子どもの最善の利益を考えて行動することが、監護権者と親権者、双方にとって最も大切な務めと言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 監護権 | 子どもの日々の世話や教育を担う権利。食事、着替え、学校への送り迎え、宿題など。ただし、子どもの財産を自由に扱う権利は含まれない。 |

| 親権 | 子どもの財産を管理する権利を含む。児童手当の申請、子ども名義の口座からの出金、不動産の売却、高額な医療行為の同意などに必要。 |

| 監護権者と親権者の関係 | 同一人物の場合、手続きはスムーズ。別々の場合は、子どもの利益を最優先に協力が必要。 |

| 意見の不一致 | 家庭裁判所に相談することで、子どもの福祉を最優先に解決策を探してくれる。 |

| 重要な点 | 子どもの健やかな成長を一番に考え、冷静に話し合い、子どもの最善の利益を考えて行動する。 |

財産管理の重要性

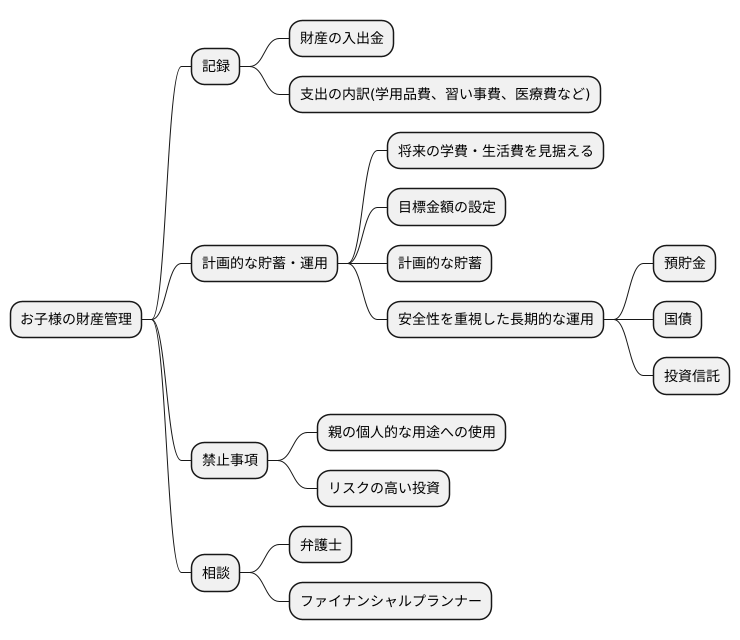

お子様の財産は、将来の学費や生活費など、お子様の未来を支える大切なものです。親権者には、この大切な財産を責任もって管理し、お子様の利益を守る義務があります。大切なお子様の財産を適切に管理するために、具体的にどのような点に注意すれば良いのか、詳しく見ていきましょう。

まず、お子様の財産の出入りを記録することは非常に大切です。いつ、どこから、いくらのお金が入ってきて、何にいくら使ったのかを明確にすることで、お金の流れを把握しやすくなります。支出の内容も、学用品費、習い事費、医療費など、項目ごとに分けて記録することで、無駄な出費がないかを確認できます。また、これらの記録は、後々お子様自身に財産の状況を説明する際にも役立ちます。

次に、将来の学費や生活費を見据えた計画的な貯蓄や運用も重要です。お子様が大学に進学する場合、多額の費用が必要になります。また、将来、お子様が自立した際に、生活の基盤となる資金も必要です。そのため、お子様の年齢や将来の進路などを考慮し、目標金額を設定し、計画的に貯蓄していくことが重要です。貯蓄だけでなく、安全性を重視しながら、長期的な視点で運用することも検討しましょう。預貯金、国債、投資信託など、様々な選択肢があります。リスクとリターンを理解した上で、お子様の将来にとって最適な方法を選択しましょう。

お子様の財産を親の個人的な用途に使用したり、リスクの高い投資で損失を出したりすることは絶対に避けなければなりません。このような行為は、お子様の将来を危険にさらすだけでなく、法律に抵触する可能性もあります。親権者は、常にお子様の利益を最優先に考え、責任ある行動をとる必要があります。

財産管理について、ご自身だけで判断することが難しい場合は、弁護士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも有効です。専門家は、法律やお金の運用に関する知識が豊富で、状況に応じて適切なアドバイスをしてくれます。お子様の大切な財産を守るために、必要に応じて専門家の力を借りることも検討しましょう。

離婚と財産管理

夫婦が離婚を選ぶ時、子の親権をどちらが持つのかを決める必要があります。法律では、夫婦どちらか一方のみが親権者となります。親権を持つ親を「親権者」、持たない親を「非親権者」と呼びます。親権者には、子を監護し教育する権利と義務が与えられます。これは、子の住む場所を決めたり、学校を選んだり、日常の世話をするといったことです。また、子の財産を管理する権利と義務も持ちます。

非親権者には、子と定期的に面会する権利が認められます。これは「面会交流権」と呼ばれ、子と会ったり、手紙や電話でやり取りしたりすることができます。面会交流の具体的な方法や頻度は、父母の話し合いで決めることが望ましいですが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。ただし、非親権者は子の財産を管理する権利を持ちません。

離婚する際には、財産分与と共に、子の養育費についても取り決めなければなりません。養育費とは、子が成長していく上で必要な費用のことです。食費、衣類、住居費、医療費、教育費などが含まれます。これは、親権者、非親権者どちらにも負担する義務があります。養育費の金額は、父母双方の収入や子の年齢、生活水準などを考慮して決められます。父母の話し合いで決めることが基本ですが、意見が合わない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

養育費は、子が社会的に自立できるまで支払うのが原則です。一般的には高校卒業までとされていますが、大学に進学する場合などは、それ以上の年齢まで支払われることもあります。支払方法は、毎月定額を支払う方法が一般的ですが、一括で支払う方法もあります。

子は、父母が離婚しても、安心して生活し、教育を受けられる権利があります。そのため、父母が協力して、養育費の支払いを確実に行うことが非常に大切です。養育費の支払いが滞ってしまうと、子の生活に大きな影響が出てしまう可能性があります。支払いが困難な場合は、速やかに家庭裁判所に相談することが重要です。

| 項目 | 親権者 | 非親権者 |

|---|---|---|

| 監護・教育 | 権利と義務を持つ (居住地決定、学校選択、日常の世話など) | 権利と義務を持たない |

| 財産管理 | 権利と義務を持つ | 権利を持たない |

| 面会交流 | – | 権利を持つ (面会、手紙、電話など) |

| 養育費 | 負担義務あり | 負担義務あり |

| 養育費支払期間 | 子が社会的に自立できるまで (高校卒業までが一般的、大学進学時は延長の場合あり) | |

| 養育費金額 | 父母双方の収入、子の年齢、生活水準などを考慮 | |

| 養育費支払方法 | 原則として毎月定額、一括払いも可 | |