熟年離婚の法的側面と注意点

調査や法律を知りたい

先生、『熟年離婚』って、子供が独立した後に離婚することですよね?子供がいない夫婦の場合はどうなりますか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。確かに子供の独立はきっかけの一つですが、必ずしも子供がいないと熟年離婚とは言えないわけではありません。熟年離婚はおおよそ50歳以降、もしくは結婚生活が20年以上経ってからの離婚を指します。なので、子供がいない夫婦でも、結婚期間が長ければ熟年離婚に該当する可能性があります。

調査や法律を知りたい

なるほど。結婚期間が長いことが条件なんですね。じゃあ、結婚20年で、性格が合わないから離婚したい場合は、熟年離婚として認められるのでしょうか?

調査・法律研究家

そこが難しいところです。熟年離婚は、単に年齢や結婚期間だけでなく、様々な要因が絡み合っています。性格の不一致だけでは離婚原因として認められない場合が多いです。相手が離婚に同意しない場合は、話し合いで解決するか、別居生活を続けるなどして、離婚に向けての準備をする必要があるでしょう。

熟年離婚とは。

『熟年離婚』について説明します。熟年離婚とは、歳をとってからの離婚のことです。何歳からが熟年かという決まりはありませんが、だいたい50歳より後、もしくは結婚生活が20年ほど続いた後の離婚を指すことが多いようです。

歳を重ねると、子どもの自立や親の介護、夫の退職といった出来事が起こります。特に、長年不満を抱えながら我慢してきた夫婦の場合、これらの出来事が離婚を考えるきっかけとなることがあります。

相手が話し合いで離婚に応じない場合、裁判で離婚できるかどうかという問題が出てきます。

子どもの自立や親の介護、夫の退職といった事情は、それだけでは離婚の理由として認められません。性格が合わない、一緒にいると疲れるといった主張も、それだけでは離婚の理由として認められるのは難しいです。

すでに別居しているといった事情がない限り、話し合いや調停で相手を説得して離婚に応じてもらうようにするか、まずは別居して生活費を請求することを考える必要があるでしょう。

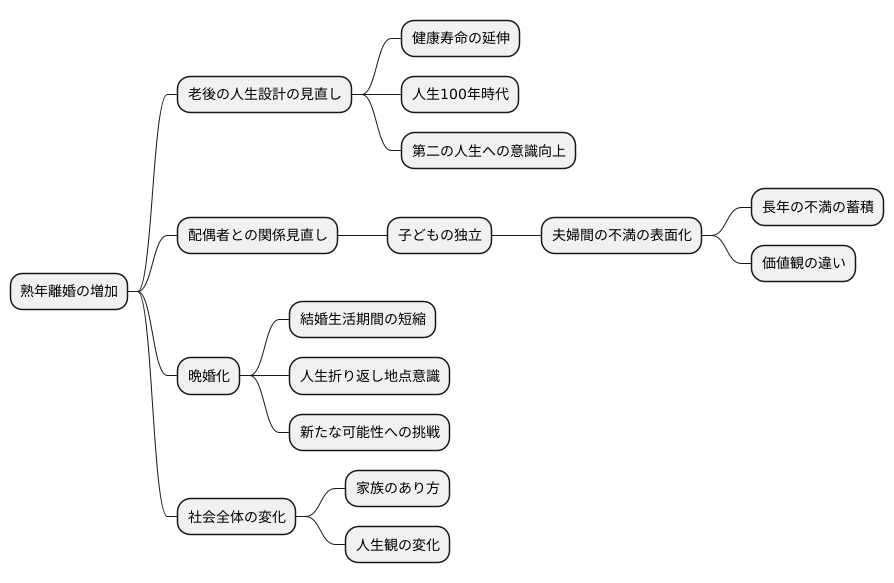

熟年離婚の増加傾向

近年、長年連れ添った夫婦が、人生の晩年に離婚を選ぶ「熟年離婚」が増えています。老後の人生設計を見直す人が増えていることが、大きな要因の一つです。昔は定年まで働き、その後は夫婦で穏やかな余生を送るというのが一般的な考え方でした。しかし、今は人生100年時代と言われ、健康寿命も延びています。そのため、第二の人生をどう生きるかを真剣に考えるようになり、配偶者との関係を見直す人が増えているのです。

特に、子どもが独立した後の夫婦関係の変化は顕著です。子育て中は子どもの存在が夫婦の共通の関心事であり、夫婦関係の緩衝材のような役割を果たしていました。しかし、子どもが巣立った後、夫婦二人きりになった時に、長年心の奥底にしまい込んでいた不満や価値観の違いが表面化することがあります。例えば、夫は妻に家事全般を任せきりにしてきた、妻は夫の無関心に耐え続けてきたなど、長年の積もり積もった小さな不満が、熟年期を迎えて爆発するのです。このような状況下で、離婚という選択をする夫婦が増えているのは当然と言えるでしょう。

また、晩婚化も熟年離婚の増加に拍車をかけています。晩婚化によって結婚生活の期間が短くなるため、熟年期を迎えても、まだ人生の折り返し地点だと感じる人が増えているのです。そのため、残りの人生を自分らしく生きたい、新たな可能性に挑戦したいという気持ちが強くなり、離婚という選択をする人が増えていると考えられます。熟年離婚は、単なる夫婦間の問題ではなく、社会全体の家族のあり方や人生に対する考え方の変化を映し出していると言えるでしょう。

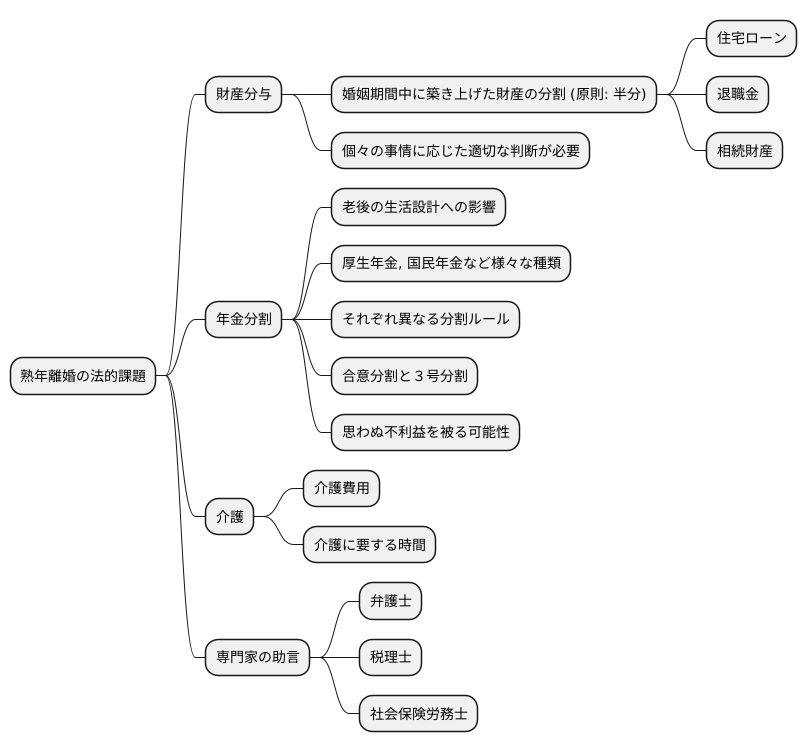

熟年離婚における法的課題

長年の結婚生活を経て人生の後半に訪れる熟年離婚は、若い世代の離婚とは異なる様々な法的課題を伴います。長期間連れ添った夫婦であるがゆえに、財産や生活設計などが複雑に絡み合い、解決に長い時間を要することが少なくありません。

まず、財産分与においては、婚姻期間中に築き上げた財産の総額を算出し、夫婦で半分ずつ分割するのが原則です。しかし、熟年離婚の場合、住宅の抵当流れや退職金、相続で得た財産など、考慮すべき要素が多岐にわたります。例えば、住宅ローンが残っている家の価値をどう評価するか、退職金はいつ受け取るのか、相続財産はどのように扱うのかなど、個々の事情に応じて適切な判断が必要です。これらの要素を巡る双方の意見が食い違い、合意形成が困難になるケースも少なくありません。

次に、年金分割も熟年離婚における重要な法的課題です。年金は老後の生活の基盤となるため、分割方法によって生活設計が大きく左右されます。厚生年金や国民年金といった様々な種類の年金制度があり、それぞれに異なる分割ルールが存在します。また、合意分割と3号分割という二つの分割方法があり、どちらを選択するかは夫婦の状況によって異なります。正確な情報に基づいた適切な手続きを行わなければ、思わぬ不利益を被る可能性もあるため、注意が必要です。

さらに、高齢の夫婦の場合、介護の問題も考慮する必要があります。どちらか一方に介護が必要な場合、介護費用や介護に要する時間などを考慮した上で、財産分与や年金分割の方法を決定する必要があります。

熟年離婚におけるこれらの複雑な法的課題に適切に対処するためには、法律の専門家である弁護士などの助言を受けることが不可欠です。弁護士は、個々の事情に合わせた適切なアドバイスやサポートを提供し、円滑な解決へと導いてくれます。また、必要に応じて、他の専門家、例えば税理士や社会保険労務士などの協力を得ることもあります。

離婚原因の難しさ

長年連れ添った夫婦が、人生の後半に差し掛かって離婚を決意する場合、法的な離婚原因を示すことが思いの外難しいという現実があります。法廷で離婚を認めてもらうには、「性格が合わない」「一緒に暮らすのが苦痛」といった、当事者の気持ちだけでは不十分です。法律で定められた離婚原因を、証拠と共に明確に示す必要があるのです。

皮肉なことに、長期間婚姻関係が継続してきた事実そのものが、離婚を難しくする要因となる場合もあります。例えば、相手が不貞行為や暴力を振るっていたとしても、それを長い間見て見ぬふりをしてきた、あるいは我慢してきたという場合です。このような状況では、たとえ相手が法的に見て明らかに悪いことをしていたとしても、「それならばなぜ今まで黙認していたのか」と問われ、離婚の申し立てが認められない可能性も出てきます。長い年月が、逆に不利な証拠として扱われてしまうのです。

また、「性格の不一致」を理由に離婚を望む場合、単に「気が合わない」と主張するだけでは足りません。具体的なエピソードを挙げて、二人の性格が根本的に相容れないことを示す必要があります。例えば、生活習慣の違い、価値観の相違、会話の不足など、長年にわたる不和を具体的に説明し、それが修復不可能なほど深刻であることを証明しなければなりません。

熟年離婚を考えているのであれば、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。現在の状況を詳しく説明し、どのような証拠が必要となるのか、どのような法的戦略が有効なのか、専門家の意見を聞くことが重要です。早めの相談が、スムーズな解決への近道となるでしょう。

| 熟年離婚の難しさ | 詳細 |

|---|---|

| 気持ちだけでは不十分 | 法定離婚原因と証拠が必要。「性格の不一致」「一緒に暮らすのが苦痛」だけでは認められない。 |

| 長期間の婚姻関係が不利に | 不貞行為や暴力を黙認・我慢してきた場合、離婚が認められない可能性がある。 |

| 性格の不一致の証明 | 単に「気が合わない」ではなく、生活習慣の違いや価値観の相違など、具体的なエピソードで不和の深刻さを示す必要がある。 |

| 弁護士への相談 | 現在の状況を説明し、必要な証拠や有効な法的戦略について専門家の意見を聞くことが重要。早期相談がスムーズな解決への近道。 |

調停や協議による解決

円満な別れを目指す熟年離婚においては、裁判という手段に訴える前に、調停や協議といった話し合いによる解決を第一に考えるべきです。裁判は時間や費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいため、できる限り避けたいものです。話し合いによる解決は、当事者双方が納得のいく形で合意を目指すことができ、新たな人生へのスムーズな移行を可能にするという利点があります。

まず、調停について説明します。調停とは、家庭裁判所の調停委員という第三者を介して、夫婦間で話し合いを進める手続きです。調停委員は、中立的な立場で双方の言い分を丁寧に聞き取り、合意形成に向けた助言や提案を行います。調停委員は法律の専門家であるため、法律に基づいた客観的なアドバイスを受けることができ、円満な解決へと導いてくれます。また、調停で成立した合意は、法的拘束力を持つ調停調書として作成されるため、当事者間の将来のトラブルを避ける上でも有効です。

次に、協議について説明します。協議とは、夫婦間で直接話し合い、離婚の条件について合意する方法です。弁護士などの専門家を代理人として立てることも可能です。協議は、自分たちのペースで話し合いを進めることができるというメリットがあります。お互いの希望や事情をじっくりと話し合い、納得のいく合意を目指すことができます。ただし、感情的にならずに冷静に話し合いを進めることが重要です。

調停や協議を通じて合意に至った場合、裁判に比べて時間や費用を大幅に抑えることができます。裁判では、弁護士費用や裁判所への手数料など、多額の費用がかかる可能性があります。また、裁判は長期化するケースも多く、精神的な負担も大きくなります。調停や協議は、これらの負担を軽減し、穏やかな気持ちで新たな人生をスタートさせるための重要な手段といえます。

| 解決手段 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 調停 | 家庭裁判所の調停委員を介して夫婦間で話し合いを進める手続き。調停委員は中立的な立場で、合意形成に向けた助言や提案を行う。 |

|

| 協議 | 夫婦間で直接話し合い、離婚の条件について合意する方法。弁護士などの専門家を代理人として立てることも可能。 |

|

| 共通のメリット |

|

専門家への相談

熟年離婚は、人生における大きな転換期であり、法律、お金、心など、様々な面で複雑な問題が絡み合っています。そのため、自分だけで解決しようとせず、それぞれの分野に精通した専門家の知恵を借りることがとても大切です。

まず、法律の専門家である弁護士は、離婚の手続きや財産分与、年金分割などについて、法律に基づいた助言を行います。離婚に関する法律は複雑で、一般の人には理解しにくい部分も多いため、弁護士に相談することで、自分の権利を守り、不利な状況に陥ることを防ぐことができます。また、調停や裁判になった場合にも、代理人として手続きを進めてもらうことができます。

次に、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーは、離婚後の生活設計や資産運用についてサポートしてくれます。熟年離婚では、老後の生活資金や住宅ローンなど、お金に関する不安が特に大きくなります。ファイナンシャルプランナーは、現在の資産状況や収入、支出などを分析し、離婚後の生活を安定させるための計画を一緒に立ててくれます。

さらに、心の専門家であるカウンセラーは、離婚に伴う精神的な負担を軽減するためのサポートを提供します。熟年離婚は、長年連れ添った配偶者との別れという大きな喪失体験であり、精神的なストレスや不安、孤独感などを引き起こす可能性があります。カウンセラーは、安心して気持ちを打ち明けられる場を提供し、心の傷を癒すためのサポートをしてくれます。

弁護士、ファイナンシャルプランナー、カウンセラーなど、それぞれの専門家の知見を組み合わせることで、多角的な視点から問題解決に取り組むことができます。熟年離婚という人生の大きな転換期において、専門家のサポートは、新たな人生を歩み出すための心強い支えとなるでしょう。

| 専門家 | 専門分野 | 役割 | メリット |

|---|---|---|---|

| 弁護士 | 法律 | 離婚手続き、財産分与、年金分割などの法的助言、調停・裁判の代理 | 権利の保護、不利な状況の回避 |

| ファイナンシャルプランナー | お金 | 離婚後の生活設計、資産運用サポート | 離婚後の生活の安定化 |

| カウンセラー | 心 | 精神的な負担軽減、心のケア | 安心して気持ちを打ち明けられる場、心の傷の癒し |