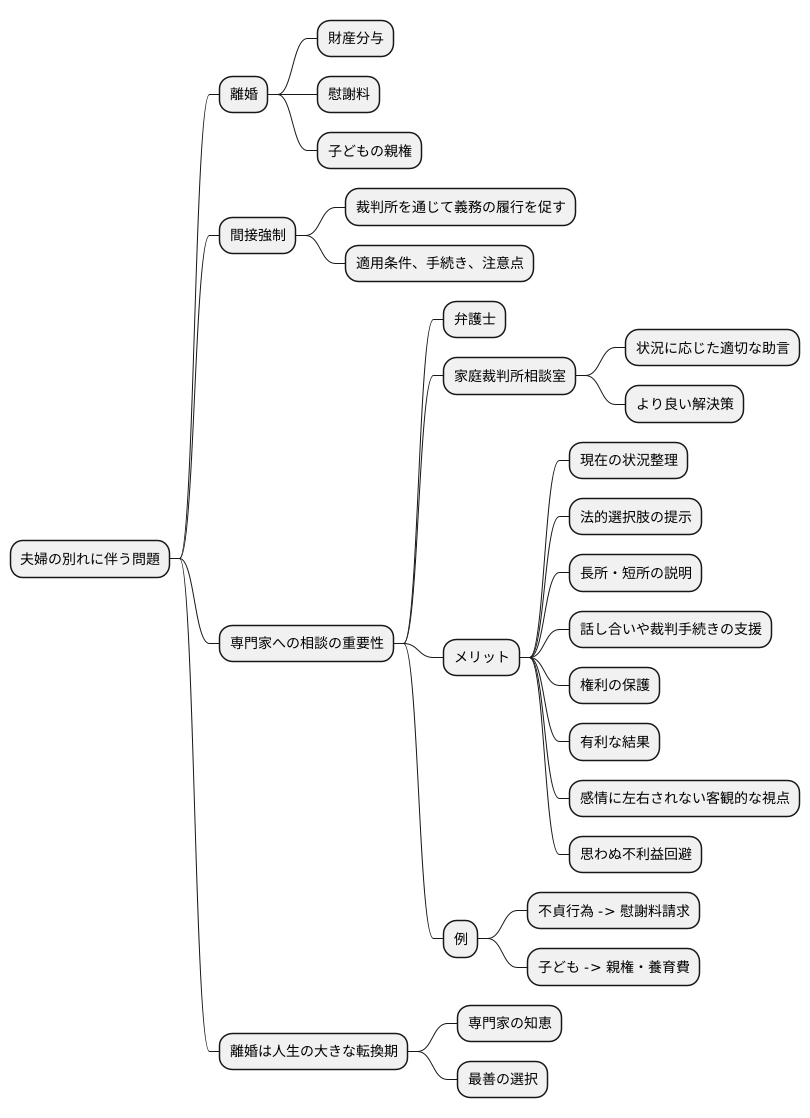

離婚と間接強制:知っておくべき法的知識

調査や法律を知りたい

先生、「間接強制」ってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

そうだね。「○○をしなければ、一日○○円払う」といった約束で、相手を心理的に圧迫して、義務を果たさせる方法だよ。例えば、面会交流を拒否する親に対して、会わせないごとに罰金を科す、といった場合に使えるんだ。

調査や法律を知りたい

お金の支払いが目的の場合は使えないんですか?

調査・法律研究家

基本的には使えないけど、養育費は例外なんだ。相手の財産を知らなくても使えるから、財産がわからない場合に有効だよ。ただ、相手にお金が全くない場合は効果がないから、認められないこともあるけどね。

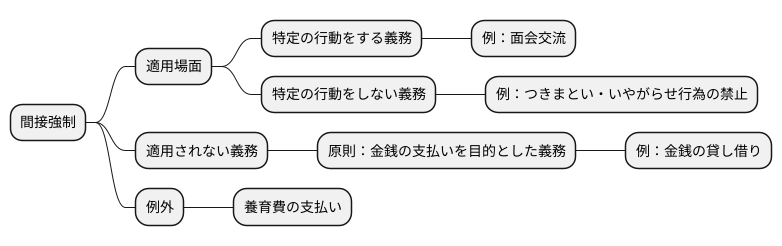

離婚における「間接強制」とは。

「離婚の際に用いられる『間接強制』について説明します。これは、例えば、『○○しなければ、一日ごとに五万円を支払え』といったように、法で定められた義務を果たさない場合に、一定の損失を与えるという精神的な圧力をかけることで、義務を果たすように仕向ける方法です。間接強制は以下の場合に使うことができます。一つ目は、義務者が特定の行動をとることが義務の目的となっている場合です。例えば、子どもとの面会交流に応じてくれない場合などが該当します。二つ目は、義務者が特定の行動をとらないことが義務の目的となっている場合です。例えば、禁止されているにもかかわらず、ストーカー行為など、しつこくつきまとう行為がこれにあたります。一方で、金銭の支払いが義務の目的となっている場合は、原則として間接強制は利用できません。ただし、養育費の支払いは例外で、間接強制を利用することができます。間接強制は、精神的な圧力をかけて任意に支払わせる方法なので、相手の財産を把握している必要はありません。そのため、義務者の財産の所在がわからない場合に有効な手段となります。しかし、義務者に全く支払い能力がない場合は、間接強制をしても意味がないため、認められないこともあります。

間接強制とは

夫婦が別れることになった時、様々な問題が持ち上がりますが、中でも子どもとの面会交流は特に難しい問題です。面会交流は、子どもにとって両親双方と関わりを持つ大切な権利であり、たとえ離婚しても守られるべきものです。しかし、一方の親が面会交流を拒否するケースも少なくありません。そのような時に、「間接強制」という方法を使うことができます。

間接強制とは、義務を果たさない親に対して、金銭的な負担を課すことで、心理的な圧力をかけ、義務の履行を促す制度です。例えば、「子どもと会う約束を守らない場合は、一日あたり5万円を支払う」という取り決めを公正証書で作成します。これは、お金で解決するという意味ではなく、あくまで面会交流の約束を守るように促すためのペナルティです。お金を払うことが強制されるのではなく、約束を守るように促すことが目的です。

この制度には、相手がどれくらい財産を持っているかを知らなくても利用できるという利点があります。相手が裕福かどうかではなく、約束を守らないこと自体にペナルティを課すからです。しかし、全く財産がない相手の場合には、この制度は効果がないため、裁判所が間接強制を認めない場合もあります。相手が支払えないペナルティを設定しても意味がないからです。

離婚の際に、この間接強制について知っておくことは重要です。面会交流は子どもの権利を守るための大切な制度であり、間接強制はそれを実現するための有効な手段の一つとなり得ます。ただし、この制度は万能ではなく、状況によっては効果を発揮しない場合もあることを理解しておく必要があります。専門家に相談し、自分の状況に合った解決策を見つけることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 義務を果たさない親に対して、金銭的な負担を課すことで、心理的な圧力をかけ、義務の履行を促す制度 |

| 目的 | お金で解決するのではなく、面会交流の約束を守るように促す |

| 例 | 「子どもと会う約束を守らない場合は、一日あたり5万円を支払う」という取り決めを公正証書で作成 |

| 利点 | 相手の財産状況を知らなくても利用可能 |

| 欠点/注意点 |

|

| その他 | 専門家に相談し、自分の状況に合った解決策を見つけることが大切 |

適用される場面

{間接強制とは、義務を履行しない人に対して、金銭の支払いを命じることによって、間接的に義務の履行を促す制度です。これは、直接強制、つまり、物理的な強制力を行使して義務の履行を強制する方法とは異なり、義務を履行しない人に心理的な圧力をかけることによって、自主的な履行を促すことを目的としています。

この間接強制が適用される場面は、大きく分けて二つあります。一つ目は、特定の行動をすることが義務付けられている場合です。典型的な例としては、離婚した夫婦間における子どもとの面会交流が挙げられます。面会交流は、子どもにとって両親と定期的に会う機会を保障するために重要な権利であり、義務を果たさない親に対しては、間接強制によって面会交流を促すことができます。

二つ目は、特定の行動をしないことが義務付けられている場合です。例えば、離婚後に相手方へのつきまとい行為やいやがらせ行為を禁止する場合などが該当します。これらの行為は、相手方の生活を脅かすものであり、禁止命令に違反した場合には、間接強制によって義務の履行を促すことができます。

重要な点として、金銭の支払いを目的とした義務については、原則として間接強制は適用されません。例えば、単純な金銭の貸し借りなど、金銭債務の履行を間接強制によって促すことはできません。これは、金銭債務の履行は、他の方法、例えば、財産の差し押さえなどによって実現することが可能であり、間接強制を用いる必要がないと考えられているためです。

ただし、この原則には例外があります。養育費の支払いについては、間接強制が認められています。養育費は、子どもの生活を守るために不可欠なものであり、その支払いを確保することは、子どもの福祉にとって極めて重要です。そのため、養育費の支払いを怠る親に対しては、間接強制によって支払いを促すことが認められています。これは、子どもの最善の利益を優先するという観点から、特別に認められた例外措置と言えるでしょう。

養育費と間接強制

子どもを育てるには、お金がかかります。特に離婚した後、子どもと一緒に暮らしていない親からは、養育費を受け取るのが子どもの権利であり、親の義務です。しかし、現実には、養育費の支払いが滞ってしまうことが少なくありません。このような困った状況で、間接強制という方法を使うことができます。

間接強制とは、簡単に言うと、約束を守らない人に、心理的な圧力をかけて、約束を守るように促す方法です。養育費の支払いを例に挙げると、「養育費を支払わない場合は、一日ごとに決められた金額を支払わなければならない」という約束事を、離婚時に取り決めておくことができます。もし、養育費の支払いが滞った場合、この約束に基づいて、追加でお金を支払う義務が生じることになります。

ただし、間接強制は万能ではありません。養育費を支払わない人に、そもそもお金が全くない場合は、いくら追加の支払いを命じても、支払うことはできません。また、強制執行のように、裁判所を通して財産を差し押さえる制度とは違います。あくまで、支払いを促すための心理的な圧力をかけるものです。

さらに、追加で支払う金額の設定にも注意が必要です。あまりに高額な金額を設定すると、裁判所がその金額を認めない可能性があります。そのため、間接強制を利用する際には、弁護士などの専門家に相談し、適切な金額を設定することが大切です。専門家の助言を受けることで、より確実に養育費の支払いを確保し、子どもの健やかな成長を守ることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 間接強制とは | 約束を守らない人に心理的な圧力をかけて、約束を守るように促す方法 |

| 養育費の例 | 「養育費を支払わない場合は、一日ごとに決められた金額を支払わなければならない」という約束事を、離婚時に取り決めておく。 |

| 間接強制の限界 |

|

| 追加支払額 | 高額すぎると裁判所が認めない可能性があるため、専門家への相談が必要 |

注意点と限界

間接強制という制度は、確かに強力な効力を持つ反面、万能な解決策ではないことを理解しておく必要があります。いくつかの注意点と限界が存在します。まず、相手方に金銭的な余裕がない場合、この制度は期待したほどの効果を発揮しません。支払いを強制するための金銭的な圧力をかけることが目的である以上、そもそも支払うお金がない相手には無力です。次に、設定する金額があまりにも高額である場合、裁判所が間接強制を認められない可能性があります。常識的な範囲を超えた金額設定は、相手方を過剰に追い込むものと判断されるからです。同様に、義務の内容が曖昧で明確でない場合も、裁判所は間接強制を認めません。何が履行されていないのかが明確でなければ、強制執行のしようがないからです。また、間接強制はあくまで義務の履行を促すための手段であり、それ自体が最終的な目的ではありません。この点を忘れて、間接強制に固執すると、相手方との関係がさらに悪化し、新たな争いを生み出す可能性があるため注意が必要です。場合によっては、和解交渉など他の解決策を検討する方が望ましい結果を生むこともあります。最後に、間接強制の利用を検討する際には、必ず弁護士などの法律の専門家に相談することが重要です。専門家は、具体的な状況を踏まえ、適切な金額設定や義務内容の明確化、更には他の解決策の提案など、的確な助言を提供してくれます。制度のメリット・デメリットを正しく理解し、状況に応じた適切な対応を選ぶことで、より効果的な解決を目指しましょう。

| 間接強制の限界と注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 相手方に金銭的余裕がない場合 | 効果を発揮しない。 |

| 高額な金額設定 | 裁判所が認められない可能性がある。 |

| 義務内容が曖昧な場合 | 裁判所が認められない。 |

| 間接強制に固執する場合 | 相手方との関係悪化、新たな争いを生む可能性がある。 |

| 法律の専門家への相談 | 金額設定、義務内容の明確化、他の解決策の提案などの助言を得られる。 |

専門家への相談

夫婦の別れに伴う問題は、しばしば込み入っており、法律の専門家の知識が必要不可欠です。離婚そのものに加え、財産分与、慰謝料、子どもの親権など、様々な問題が絡み合い、当事者だけで解決するのは困難な場合が多いでしょう。特に、間接強制という手段は、相手方が義務を履行しない場合に、裁判所を通じて履行を促す効果的な方法ですが、それだけに適用条件や手続き、そして様々な注意点など、理解しておくべき事柄が多くあります。自分だけで判断せず、弁護士や家庭裁判所相談室などの専門家に相談することで、状況に応じた適切な助言を得ることができ、より良い解決策を見つける大きな助けとなります。

弁護士に相談することで、現在の状況を整理し、どのような法的選択肢があるのか、それぞれの長所と短所は何かなど、客観的な視点から助言を受けることができます。また、相手方との話し合いや裁判手続きにおいても、専門家の支援を受けることで、あなたの権利を守り、より有利な結果を得られる可能性が高まります。離婚に関する問題は、どうしても感情的になりがちです。感情的になると、冷静な判断ができなくなり、思わぬ不利益を被る可能性も出てきます。専門家は、感情に左右されない客観的な視点から問題を分析し、適切な解決策を提案してくれます。

例えば、相手に不貞行為があった場合、慰謝料請求を検討できますが、請求できる金額や必要な証拠などは、専門家でなければ判断が難しいでしょう。また、子どもがいる場合には、親権や養育費についても、専門家の知識に基づいた的確な対応が必要となります。離婚は人生の大きな転換期です。後悔しないためにも、専門家の知恵を借り、最善の選択をすることが重要です。