回復不能な精神病と離婚

調査や法律を知りたい

先生、『回復の見込みのない強い精神病』って、具体的にどんな病気のことを指すんですか?

調査・法律研究家

良い質問ですね。法律の条文では具体的な病名は挙げられていません。統合失調症やうつ病など、様々な精神疾患が含まれる可能性があります。大切なのは、回復の見込みがなく、日常生活に支障が出ているかどうか、という点です。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、どんな精神病でも離婚原因になるわけじゃないんですね。回復の見込みがないかどうかが重要なんですね。

調査・法律研究家

その通りです。さらに、病状だけでなく、これまでどれくらい介護をしてきたか、離婚後も生活の保障ができるかなども考慮されます。様々な要素を総合的に判断する必要があるんですよ。

回復見込みのない強度の精神病とは。

治る見込みがない重い心の病気について説明します。法律では、この病気は夫婦が別れる理由の一つとされています。ただし、本当にこの病気で別れることができるかどうかは、いくつかの点を考えて決められます。まず、お医者さんがきちんと調べて、心の病気が重いことを確かめているかどうか。次に、夫婦の一方が長い間病気を患っていて、これからも治る見込みがないかどうか。それから、別れようとしている側が、今まで病気を抱えた相手を心から世話してきたかどうか。最後に、別れた後も、病気の相手に生活の面倒を見たり、お金の援助などができるかどうか。これらの点を総合的に判断して、別れることができるかどうかが決まります。

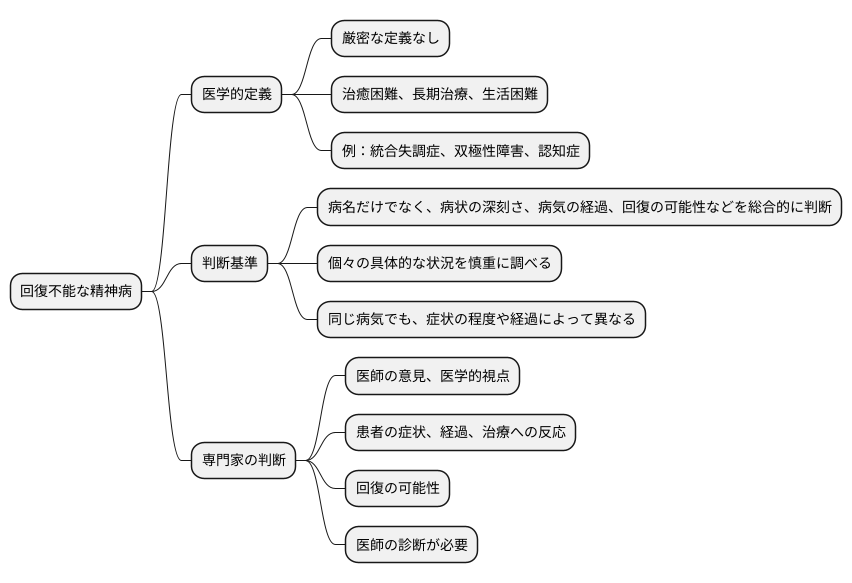

回復不能な精神病とは

回復不能な精神病という言葉は、法律で厳密に決められた意味を持つ言葉ではありません。一般的には、医学の力で治すことが非常に難しいとされ、長い期間にわたる治療が必要で、日常生活を送る上で大きな困難を伴う精神の病気を指します。具体例として、統合失調症、双極性障害、認知症といった病気が挙げられますが、これらの病名が付いているからといって、必ずしも回復不能な精神病と判断されるわけではありません。

大切なのは、病名だけでなく、病状の深刻さ、病気の経過、回復の可能性などを総合的に見て判断することです。同じ病気であっても、症状の度合いや病気の経過は人それぞれです。そのため、病名だけで判断するのではなく、個々の具体的な状況を慎重に調べなければなりません。例えば、統合失調症と診断された人でも、症状が軽く、適切な治療を受けて社会生活を送っている人もいれば、症状が重く、日常生活に大きな支障が出ている人もいます。

つまり、同じ病気であっても、症状の程度や経過によって、回復不能と判断される場合もあれば、そうでない場合もあるということです。回復不能な精神病かどうかを判断するには、専門家である医師の意見を聞き、医学的な視点から判断することが欠かせません。医師は、患者の症状や経過、治療への反応などを詳しく調べ、総合的に判断します。また、回復の可能性についても、医学的な知見に基づいて判断します。そのため、回復不能な精神病かどうかを判断する際には、必ず医師の診断が必要となります。

離婚原因となる理由

夫婦が人生を共に歩む中で、やむを得ず別々の道を歩む選択をする、離婚。その理由は様々ですが、法律で定められたものもあります。その一つに、回復の見込みがない重度の精神疾患があります。これは、民法770条1項5号に記されているもので、精神の病により夫婦としての協力や共に暮らす義務を果たすことが極めて難しく、結婚生活を続けることが困難な場合に離婚が認められるというものです。

ただし、ただ精神疾患を患っているだけでは離婚理由は成立しません。回復の見込みがなく、かつ、その病状が重度の精神疾患であるという二つの条件を満たす必要があります。これは、精神疾患の種類や程度、発症時期や経過、治療状況などを総合的に判断する必要があり、専門家の意見が不可欠です。また、病気の配偶者の監護や生活の保障といった問題も忘れてはなりません。離婚によって、病気の配偶者が生活に困窮するようなことがあってはならないからです。

そのため、離婚を求める側は、病気の配偶者の今後の生活の保障について、具体的な方法を示す必要があります。例えば、住居の確保や生活費の援助、治療費の負担など、離婚後も病気の配偶者が安心して生活できるよう配慮を示すことが求められます。これは、病気の配偶者の人権と尊厳を守るためにも重要な点です。

離婚は、夫婦にとって人生の大きな転換期です。特に、精神疾患を抱える配偶者との離婚は、様々な法的、社会的な問題を伴う可能性があります。だからこそ、法律に則り、双方の権利と義務を理解した上で、慎重に進める必要があります。専門家の助言を得ながら、より良い解決策を探ることが大切です。

| 離婚理由 | 条件 | 考慮事項 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 回復の見込みがない重度の精神疾患(民法770条1項5号) |

|

|

|

医師の鑑定の重要性

夫婦の別れを決める離婚裁判において、精神病を患っている方の回復の見込みがあるかないかは、重要な判断材料となります。この回復の見込みを判断するには、高度な医学の知識と経験が必要です。そのため、医師による鑑定が非常に重要な役割を担います。

医師は、鑑定を行うにあたり、患者の置かれた状況を様々な角度から詳しく調べます。過去の病気の記録や、治療の経過、現在の病状などを丁寧に確認し、医学の専門家としての見地から、回復の見込みについて判断します。

裁判所は、医師の鑑定結果を、離婚の可否を決めるための重要な証拠として扱います。医師の鑑定は、ただ病名を確認するだけではありません。病状の重さや、病気の経過、今後の見通し、そして日常生活への影響など、様々な要素を総合的に見て評価するものです。

鑑定を受ける際には、ご自身の病状に関する資料や情報をできるだけ多く提供することが大切です。例えば、これまでの治療経過が分かる書類や、現在服用している薬の情報などがあれば、医師の理解を深める助けとなります。また、医師との面談では、現在の状況や困っていること、日常生活で支障が出ていることなどを具体的に伝えるようにしましょう。具体的な例を挙げることで、医師はより正確な診断と評価を行うことができます。医師との面談は、ご自身の状況を伝える貴重な機会です。積極的に活用し、より良い結果につなげましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 精神病患者の回復の見込み | 離婚裁判の重要な判断材料 |

| 医師の鑑定 | 患者の状況を様々な角度から調べ、医学的見地から回復の見込みを判断。病状の重さ、病気の経過、今後の見通し、日常生活への影響など、様々な要素を総合的に評価 |

| 鑑定を受ける際の注意点 | 病状に関する資料や情報をできるだけ多く提供(治療経過書類、服用薬情報など)。医師との面談では、現在の状況や困っていること、日常生活で支障が出ていることを具体的に伝える(具体的な例示)。 |

誠実な介護の必要性

夫婦の一方が病気になった時、離婚を求める側は、これまで病気の配偶者を真剣に支え、看護し、守ってきたことを明らかにする必要があります。これは、つらい状況にある配偶者を置き去りにして離婚するのではなく、精一杯の努力をしてきたと示すためです。

具体的な看護の内容や期間、費やしたお金などを証拠として出すことが求められます。例えば、病院へ付き添ったり、薬の管理をしたり、日常生活の介助をしたりといった具体的な行動を記録に残しておくことが大切です。医師の診断書や領収書、介護サービスの利用記録なども有力な証拠となります。また、近所の人や友人、親族などの証言も、介護の状況を客観的に示す証拠として有効です。誠実に看護していたかどうかを証明する方法はいくつかあります。一つは、日記や手帳などに、日々の介護の内容を記録しておくことです。具体的にどのような介助を行い、どれくらいの時間を費やしたのかを記録することで、客観的な証拠となります。また、写真や動画なども、介護の様子を視覚的に記録できるため、有効な証拠となります。特に、身体的な介助を行っている様子や、配偶者の病状がわかるような写真は、説得力があります。

介護にかかった費用についても、領収書や銀行の明細書などを保管しておくことが重要です。これらの書類は、介護のためにどれくらいのお金を使ったのかを証明する証拠となります。また、高額な医療費がかかった場合には、高額療養費制度の利用状況なども合わせて提出することで、経済的な負担の大きさを示すことができます。

真剣に看護してきたかどうかは、離婚を認めるかどうかの重要な判断材料となります。離婚を求める側は、これらの証拠を揃え、自分が配偶者を支え続けてきたことを裁判所に納得させる必要があります。病気の配偶者を守るという責任を果たしてきたかどうかが問われるため、日頃から介護の記録を残し、証拠を保管しておくことが大切です。

| 項目 | 詳細 | 証拠例 |

|---|---|---|

| 看護の事実 | 具体的な看護の内容、期間、費やした金額 | 病院への付き添い記録、薬の管理記録、日常生活の介助記録、医師の診断書、領収書、介護サービスの利用記録、近所の人や友人、親族などの証言 |

| 誠実な看護の証明 | 介護の内容、費やした時間 | 日記、手帳への記録、写真、動画 |

| 介護費用 | 費用の詳細、経済的負担の大きさ | 領収書、銀行の明細書、高額療養費制度の利用状況 |

離婚後の生活保障

夫婦が別れることになった場合、特にどちらかが病気を持っている時は、その後どのように生活していくのかをきちんと考えておくことが大切です。離婚が認められるには、病気になった側がその後も適切な世話や治療、生活の保障を受けられるようにしなければなりません。これは、離婚によって、より弱い立場にある人が路頭に迷うようなことがあってはならないからです。

具体的には、離婚後にどこに住み、生活費や医療費をどのようにまかなうのか、詳しい計画を示す必要があります。例えば、親や親戚といった身内からの支えがあるのか、あるいは国や自治体などの公的な援助を受けるのか、介護施設などへの入所を考えているのかなど、現実的に実行可能な方法を示さなければなりません。漠然とした希望ではなく、具体的な金額や期間、誰がどのように支援するのかなどを明確にすることが重要です。

例えば、親族が金銭的な援助を行う場合、毎月の金額や援助期間を明示する必要があります。公的な支援を受ける場合には、どの制度を利用するのか、申請手続きはどのように進めるのかを具体的に示す必要があります。施設への入所を検討している場合には、施設の名称や費用、入所時期などを具体的に示す必要があります。

裁判所は、離婚後の生活保障について、具体的な計画が示されているかどうかを慎重に審査します。計画が不十分な場合、離婚が認められないこともあります。離婚という大きな変化の後も、病気の配偶者が安心して生活を送れるよう、しっかりと準備しておくことが重要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 離婚成立の条件 | 病気になった側が適切な世話、治療、生活の保障を受けられる計画が提示されていること |

| 計画に含めるべき内容 | 離婚後の住居、生活費・医療費の確保方法、具体的な金額や期間、支援者の明示など |

| 支援の種類 | 親族からの支援、公的援助、介護施設への入所など |

| 親族からの支援 | 毎月の金額、援助期間を明示 |

| 公的援助 | 利用する制度、申請手続きを明示 |

| 施設入所 | 施設名、費用、入所時期を明示 |

| 裁判所の役割 | 離婚後の生活保障計画を慎重に審査。不十分な場合、離婚が認められない可能性あり |