未成熟子と離婚の関係

調査や法律を知りたい

先生、「未成熟子」って、何歳から何歳までの子どものことを言うんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。実は、「何歳から何歳まで」といった決まりはないんだ。大人と同じように生活できるかどうかの自立度で判断されるんだよ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、18歳未満の子どもでも、自立していれば「未成熟子」ではないってことですね?

調査・法律研究家

その通り! 反対に、18歳を過ぎていても、自立できていなければ「未成熟子」と見なされることもあるんだよ。だから、年齢だけで判断するのではなく、その子の状況をしっかり見る必要があるんだ。

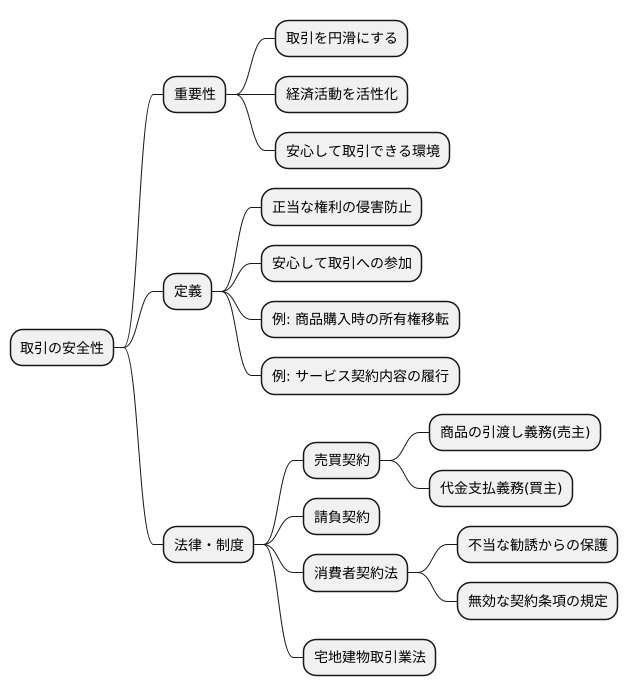

離婚における「未成熟子」とは。

「離婚する際に、親から自立して生活できない子どものことについて」というテーマです。このような子どもを「未成熟子」と言いますが、何歳から何歳までを未成熟子とするか、といった決まった基準はありません。そのため、未成熟子イコール未成年の子ども、ということではなく、18歳よりも年下の子どもでも、自立していると判断される場合があります。未成熟の子どもが自立して生活できるようになるまでにかかる費用は、養育費として支払われます。そのため、未成熟の子どもがいるかどうか、また自立への進み具合は、養育費の金額や支払期間に影響します。さらに、未成熟の子どもがいる場合、夫婦関係が壊れた原因を作った側の配偶者からの離婚の申し出は認められにくいため、離婚できるかどうかにも未成熟の子どもの存在が関わってきます。(注:18歳以上の子どもでも未成熟子と判断される場合があります)

未成熟子の定義

未熟児とは、文字通り十分に成熟していない子どものことを指しますが、法律上では「未成熟子」と表現され、親の保護や支援なしでは生活していくことが難しい子どもたちのことを言います。この「難しい」という判断は、年齢だけで機械的に決まるものではありません。例えば、民法では成人年齢は十八歳と定められていますが、十八歳未満だからといって必ずしも未成熟子と見なされるわけではなく、十八歳以上であっても未成熟子と判断される場合もあります。

未成熟子かどうかを判断する上で最も重要なのは、その子の自立度合いです。経済的な自立はもちろんのこと、精神的な自立も重要な要素となります。どれだけお金を稼いでいても、精神的に不安定で、常に誰かの助けが必要な状態であれば、未成熟子と判断される可能性があります。逆に、十八歳未満であっても、アルバイトなどで生計を立て、精神的にも安定した生活を送っていれば、未成熟子とは見なされないこともあります。

身体的な状態も判断材料の一つです。重い病気や障害を抱えている場合、たとえ経済的に自立していても、日常生活を送る上で介助が必要であれば、未成熟子と判断される可能性が高くなります。また、知的障害などにより、一人で判断を下したり、契約を結んだりすることが難しい場合も、未成熟子と見なされることがあります。

このように、未成熟子かどうかは、年齢、経済状況、精神状態、身体状態など、様々な要素を総合的に考慮して判断されます。そのため、画一的な基準はなく、個々のケースごとに判断が異なるため、難しい問題となることもあります。特に、親の離婚や相続問題などが絡むと、未成熟子の判断が大きな影響を与えることがあるため、慎重な判断が必要となります。

| 未成熟子の判断基準 | 詳細 |

|---|---|

| 年齢 | 18歳未満が目安だが、18歳以上でも未成熟子と判断される場合あり。18歳未満でも未成熟子とみなされない場合もある。 |

| 自立度合い | 経済的自立に加え、精神的自立も重要な要素。 |

| 経済状況 | 収入の有無だけでなく、精神的な安定性も考慮される。 |

| 精神状態 | 精神的に不安定で、常に誰かの助けが必要な場合は未成熟子と判断される可能性あり。 |

| 身体状態 | 病気や障害により日常生活に介助が必要な場合、未成熟子と判断される可能性が高まる。知的障害により判断や契約が難しい場合も同様。 |

| 総合的な判断 | 年齢、経済状況、精神状態、身体状態など、様々な要素を総合的に考慮し、個々のケースごとに判断される。画一的な基準はない。 |

養育費との関係

夫婦が離婚する場合、子どもがまだ経済的に自立していない、いわゆる未成熟の子がいる場合には、養育費の支払いが大きな焦点となります。養育費とは、子どもが自立した生活を送れるようになるまで、親がその養育にかかる費用を負担するものです。これは、離婚によって子どもが経済的な不利益を被らないようにするための制度です。

養育費の額を決める際には、まず子どもが自立するまでの期間を予測します。これは、子どもの年齢や健康状態、そして進学の有無といった様々な要因によって変わってきます。例えば、高校卒業までを自立の目安とする場合もあれば、大学や専門学校への進学を希望する場合は、その卒業までを考慮に入れる場合もあります。また、子どもに特別な支援が必要な場合などは、さらに長い期間の養育費の支払いが検討されることもあります。

次に、子どもが自立するまでに必要となる費用を算定します。これは、衣食住といった基本的な生活費に加え、教育費や医療費なども含まれます。教育費には、学校で必要となる教材費や給食費、習い事の費用などが含まれ、医療費には、定期的な健康診断や通院費用、入院費用などが含まれます。また、子どもの年齢が上がるにつれて、必要となる費用も増加する傾向があるため、その点も考慮されます。例えば、小学校に通う子どもと、大学に通う子どもでは、必要となる教育費に大きな差が生じるのは当然のことです。

このように、養育費の額は、子どもの年齢や健康状態、進学の有無、そして生活水準など、様々な要素を考慮して決定されます。そのため、未成熟の子がいる夫婦が離婚する場合には、子どもが安心して生活を送れるように、養育費について十分に話し合い、適切な額を決めることが重要です。また、養育費の支払いが滞ってしまうと、子どもの生活に大きな影響を与える可能性があるため、確実な支払いを確保するための対策も必要となります。

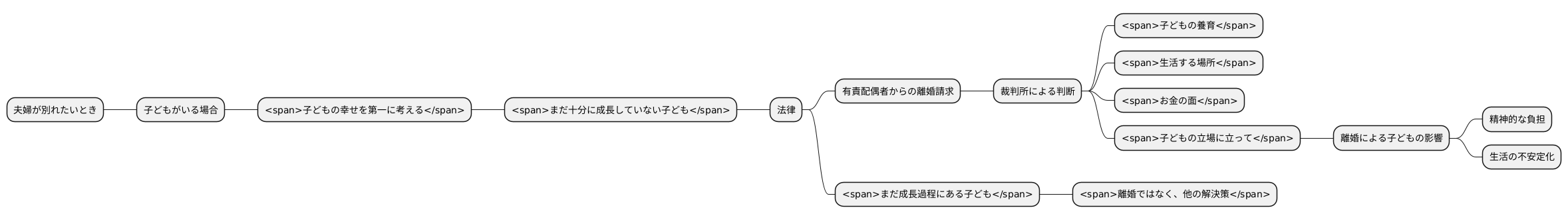

離婚請求との関係

夫婦が別れたいと考えるとき、子どもがいるかどうかは、とても大切なことです。特に、まだ十分に成長していない子どもがいる場合は、子どもの幸せを第一に考えて、別れの問題を慎重に進めなければなりません。

法律では、夫婦関係が悪くなった原因を作った側(有責配偶者)が、子どもがまだ小さいうちに離婚を求めても、簡単には認められません。裁判所は、子どもの養育を誰がするのか、生活する場所はどうなるのか、お金の面で困ることはないかなどを詳しく調べます。そして、離婚によって子どもが精神的につらい思いをしたり、生活が不安定になったりする可能性があれば、離婚を認めないことが多いのです。

例えば、夫が浮気をしたことが原因で夫婦関係が悪くなり、夫が離婚を望んだとします。妻は離婚に反対で、まだ幼い子どもがいます。このような場合、裁判所は子どもの立場に立って判断します。子どもにとっては、今まで一緒に暮らしていた親と離れて暮らすことは、大きな心の負担となるでしょう。また、経済的な面でも、今までと同じように暮らせる保証はありません。このような状況を考えると、裁判所は離婚を認めずに、夫婦に関係修復を促す可能性が高いです。

つまり、まだ成長過程にある子どもがいる場合は、離婚によって子どもにどのような影響があるかを慎重に考えなければなりません。たとえ夫婦関係が破綻していても、子どもの幸せを守るために、離婚ではなく、他の解決策を探る必要がある場合もあるのです。子どもの将来を真剣に考え、責任ある行動をとることが求められます。

親権との関係

夫婦が別れる際、子どもがまだ幼い場合には、どちらが親の権利を持つのかを決めることも大切な問題です。親の権利とは、子どもの成長を見守り、教育する権利と義務のことです。まだ十分に成長していない子どもにとっては、何よりも子どもの幸せを第一に考え、どちらの親が親の権利を持つのが適切かを判断しなければなりません。

親の権利を持つ人を決める際には、子どもの年齢や健康状態、両親の経済状態や子育てを取り巻く環境など、様々な要素を検討します。もちろん、子どもの気持ちも尊重されるべきですが、幼い子どもは自分の気持ちをはっきりと伝えられないこともあります。このような場合、家庭裁判所は、子どもの幸せを最大限に考え、慎重に判断を下します。

具体的には、子どもがどちらの親と暮らしたいと思っているのか、どちらの親がより安定した生活環境を提供できるのか、どちらの親が子どもの教育に熱心に取り組んでいるのか、などを総合的に判断します。両親が親の権利を争っている場合には、家庭裁判所調査官と呼ばれる専門家が、子どもの生活状況や両親の養育能力などを調査し、報告書を作成します。この報告書も、裁判所が親の権利を持つ人を決める際の重要な資料となります。

また、親の権利を持つ人が決まった後でも、もう一方の親には子どもと会う権利があります。これは面会交流権と呼ばれ、子どもが健やかに成長するために大切な権利です。面会交流の方法や頻度は、両親の話し合いで決めることができますが、合意できない場合は、家庭裁判所が決定します。

離婚は夫婦にとって大きな変化ですが、子どもにとってはさらに大きな影響を与えます。そのため、両親は、子どもの幸せを第一に考え、協力して子育てに取り組むことが重要です。親の権利をめぐる争いは、子どもにとって大きな負担となるため、できるだけ話し合いで解決することが望ましいです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 親権 | 子の成長を見守り、教育する権利と義務 |

| 親権者決定の基準 | 子の年齢、健康状態、両親の経済状態、養育環境、子の気持ちなど |

| 親権者決定の方法 | 家庭裁判所が、家庭裁判所調査官の報告書などを元に判断 |

| 面会交流権 | 親権者でない親が子と会う権利 |

| 面会交流の方法・頻度 | 両親の話し合い、または家庭裁判所が決定 |

| 両親の役割 | 子の幸せを第一に考え、協力して子育てに取り組む |

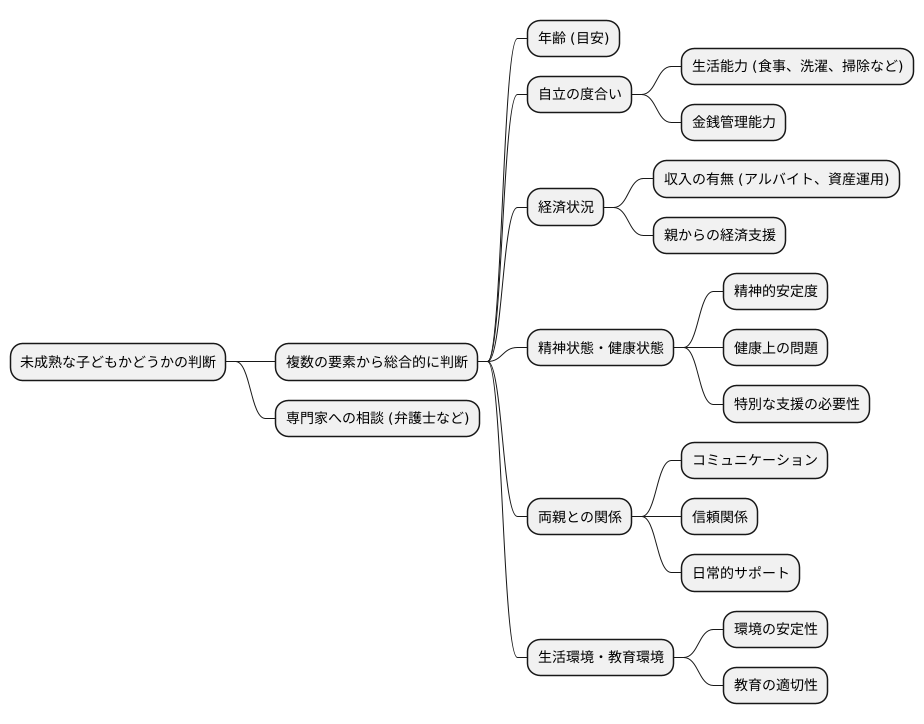

未成熟子の判断基準

未成熟の子どもであるかどうかの判断は、法律で厳密に決められているわけではなく、それぞれの状況に応じて判断されます。年齢は一つの目安ではありますが、それだけで判断されることはありません。例えば、同じ15歳の子どもでも、自立している子もいれば、そうでない子もいるように、年齢だけで判断することはできません。

裁判所は、子どもの自立の度合いを重視します。具体的には、子どもが一人で生活できる能力があるか、食事や洗濯、掃除などの家事をきちんとこなせるか、金銭管理を適切に行えるかなどを判断材料とします。また、経済的な状況も重要な要素です。子どもがアルバイトや資産運用などで安定した収入を得ているか、あるいは親からの経済的な支援を受けられる状況にあるかなども考慮されます。

さらに、子どもの精神状態や健康状態も判断材料となります。精神的に安定しており、健康上の問題がないか、日常生活を送る上で特別な支援が必要かなどが検討されます。また、両親との関係も重要な要素です。両親とのコミュニケーションが円滑に取れているか、信頼関係が築けているか、日常的なサポートを受けられる関係にあるかなども考慮されます。

子どもが生活している環境や教育を受けている環境も判断に影響を与える可能性があります。落ち着いた環境で生活しているか、適切な教育を受けられる環境にあるかなども考慮されます。このように、未成熟の子どもであるかどうかの判断は複雑なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、必要な情報を集め、状況を整理し、適切な助言を行うことで、より良い方向へ進むための手助けをしてくれます。