離婚届の提出:知っておくべき法的知識

調査や法律を知りたい

先生、『離婚届』を出すには、どんな条件が必要ですか?

調査・法律研究家

まず、夫婦が離婚に合意していること、または裁判などで離婚が確定していることが必要です。合意による離婚の場合は、夫婦と成人した証人2人以上が必要になります。証人は、口頭で証言するか、署名した書面を提出する必要があります。

調査や法律を知りたい

証人って誰でも良いのですか?

調査・法律研究家

誰でも良いわけではありません。未成年は証人になれません。また、離婚届の内容を理解している必要があります。そして、親権者を定めておくこと、法律に反していないことも届け出の条件です。

離婚届とは。

『離婚届』は、話し合いで離婚が決まった時や、調停や審判、裁判で離婚が決まった時に、役所に提出する書類です。話し合いで離婚する場合は、夫婦二人と、大人の証人二人以上に、口か署名入りの書面で確認してもらう必要があります。また、子どもの親権者を決め、法律に反していないことも、届け出を受け付けてもらうための条件です。

離婚届とは

夫婦の関係を解消するため、役所に提出する書類が離婚届です。これは単なる事務手続きではなく、法的な効力を持つ重要な書類です。離婚の意思を公に示し、戸籍にその事実を記録するために必要となります。役場で離婚届が受理された時、法律上は夫婦ではなくなります。つまり、離婚届の提出は人生の大きな節目となる出来事と言えるでしょう。

離婚届には様々な必要事項を記入する欄があり、不備があれば受理されません。そのため、提出前に内容をしっかり確認することが大切です。よくある不備としては、記入漏れや誤字脱字、押印漏れなどが挙げられます。特に、証人欄は成人の証人2名の署名と押印が必要です。証人は親族でも友人でも構いませんが、離婚届の内容を理解していることが重要です。また、本籍地や住所などの基本情報の記入も正確に行いましょう。

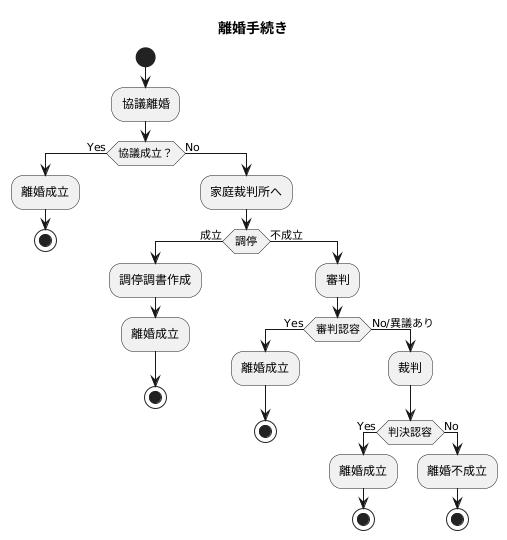

離婚届の提出方法には、夫婦の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所での調停離婚、審判離婚、裁判離婚といった種類があり、それぞれ手続きが違います。協議離婚の場合、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届に署名押印することで成立します。調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、合意に至った場合に離婚が成立します。審判離婚は、調停が不成立だった場合に家庭裁判所が審判を下し、離婚が成立します。裁判離婚は、一方的に離婚を請求する場合に、裁判所に訴訟を起こし、判決によって離婚が成立します。どの方法で離婚するにしても、最終的には離婚届が必要となります。

離婚届の役割と重要性を理解し、誤解や不備がないよう、前もって十分な情報収集を行い、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。スムーズな手続きのために、戸籍謄本などの必要書類も事前に準備しておくと良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 離婚届の定義 | 夫婦関係を解消するため、役所に提出する法的な効力を持つ書類 |

| 離婚成立のタイミング | 役場で離婚届が受理された時 |

| 必要事項 | 記入漏れ、誤字脱字、押印漏れなどに注意。証人欄は成人の証人2名の署名押印が必要。本籍地や住所などの基本情報も正確に記入。 |

| 離婚届の提出方法 |

|

| その他 | 事前に情報収集、必要に応じて専門家への相談、戸籍謄本などの必要書類の準備 |

協議離婚における注意点

夫婦間の話し合いで離婚を決める方法を協議離婚と言います。裁判などを経ずに済むため、他の離婚方法と比べて比較的早く簡単に手続きを進めることができます。しかし、後々のトラブルを防ぎ、円満に解決するためには、いくつかの注意点が必要です。

まず、離婚届には成人した証人二人の署名が必要です。証人は、単に名前を書くだけではなく、離婚届の内容をきちんと理解し、夫婦が本当に離婚を望んでいるのかを確認した上で署名しなければなりません。証人の署名は、離婚という重大な決断が、偽りや強制ではなく、夫婦の真実の意思に基づいていることを保証する重要な役割を果たします。

次に、未成年の子供がいる場合は、どちらが親権者になるのかを決めなければなりません。子供の幸せにとって、どちらの親と暮らす方が良いのか、両親の教育方針や経済状況、子供自身の意思などを考慮し、子供の最善の利益を考えて慎重に決めなければなりません。親権者を決めずに離婚届を出すことはできませんので、必ず事前に話し合って決定する必要があります。

さらに、養育費についても忘れずに取り決めましょう。子供を育てるには、教育費や生活費など、多くのお金がかかります。子供にとって不利益が生じないよう、両親が協力して養育費を負担することが大切です。養育費の金額や支払い方法など、具体的な内容をしっかりと話し合い、書面に残しておくことが望ましいです。

財産分与も重要なポイントです。結婚生活中に夫婦で築き上げた財産は、原則として半分ずつに分ける権利があります。預貯金や不動産、車、家具など、共有財産となるものをリストアップし、どのように分けるのかを話し合いましょう。財産分与についても、後々の紛争を防ぐため、書面に残しておくことをお勧めします。

協議離婚は、夫婦の合意が何よりも大切です。感情的にならず、冷静に話し合い、お互いが納得できる結論を出せるよう努力しましょう。もし、話し合いが難しい場合は、弁護士や家庭裁判所の調停制度などを利用することも検討してみましょう。

| 協議離婚の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 証人 |

|

| 未成年の子供 |

|

| 養育費 |

|

| 財産分与 |

|

| その他 |

|

調停・審判・裁判離婚

夫婦間で話し合いによる円満な解決、つまり協議離婚ができない場合、家庭裁判所を通じた手続きが必要となります。大きく分けて、調停、審判、裁判という三つの道筋があります。

まず、調停は、家庭裁判所の調停委員という第三者を介して話し合いを進める手続きです。調停委員は中立の立場で、夫婦双方の言い分を聞き、合意形成へと導く役割を担います。例えば、親権者や養育費、財産分与といった争点について、互いに歩み寄れるよう調整を行います。調停で合意に至れば、その内容は調停調書として作成され、確定判決と同様の効力が発生します。公正証書を作成すれば、強制執行も可能です。

次に、審判は、調停で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が離婚を決定する手続きです。裁判官が夫婦間の状況を精査し、法律に基づいて判断を下します。審判には、離婚を認める場合と認めない場合があります。審判の内容に納得できない場合は、控訴によって上級裁判所に判断を仰ぐことができます。ただし、審判はあくまでも調停が不成立になった場合の代替手段であり、最初から審判手続きを選択することはできません。

最後に、裁判は、夫婦の一方が離婚を求めて訴訟を起こす手続きです。裁判では、原告と被告双方が証拠を提示し、主張を行います。裁判官は提示された証拠に基づいて事実関係を認定し、判決を下します。裁判は、調停や審判と比べて、時間と費用がかかる傾向があります。また、精神的な負担も大きいため、最終手段として選択されることが多いです。

このように、調停、審判、裁判には、それぞれ異なる特徴があります。どの手続きが適切かは、個々の事情によって異なりますので、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、自身に合った方法を選ぶことが大切です。弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。

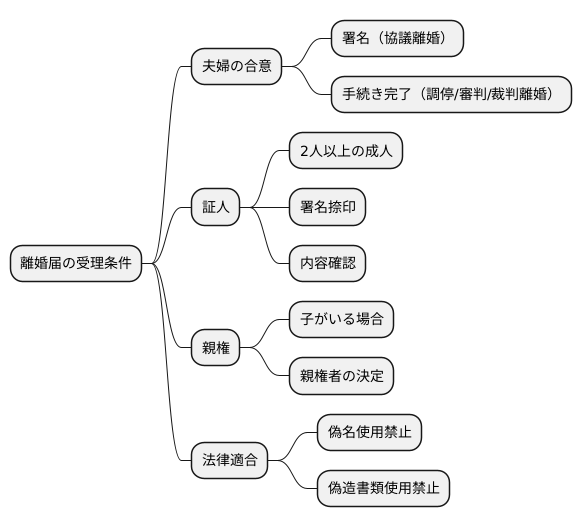

離婚届の受理条件

夫婦が別れを決めて役所に届けを出す時、いくつかの大切な条件があります。第一に、夫婦二人とも離婚に納得していることが必要です。話し合いで離婚を決める場合、夫婦二人の署名が必要です。調停や審判、裁判で離婚が決まった場合は、それぞれの決め方に従って手続きが終わっている必要があります。

第二に、大人の証人が二人以上必要で、証人欄に署名と押印が必要です。証人は、届け出の内容に間違いがないか、夫婦が本当に離婚したいと思っているのかを確認した上で署名する必要があります。証人は、離婚の意思が正しく示されているかを確認するという大切な役割を担っています。

第三に、もしも二人の間に子どもがいる場合は、どちらが親権者になるのかを決める必要があります。子どもの幸せを一番に考えて親権者を決めなければなりません。親権者が決まっていない届けは受け付けてもらえません。

第四に、届け出の内容が法律に反していないことが必要です。例えば、偽名を使ったり、にせものの書類を使ったりした場合は、届けは無効になります。

これらの条件が満たされていないと、役所に届けを出しても受け付けてもらえません。届けを出す前に、必要なことをしっかり確認し、不備がないように準備することが大切です。複雑な事情がある場合は、役所の担当者や専門家に相談することをお勧めします。

戸籍への影響

夫婦が離婚届を役所に提出して、それが受理されると、戸籍に離婚の事実が記載されます。これは、法律上、夫婦としての関係が解消されたことを公に証明するものです。戸籍は、生まれたときから死亡するまで、個人の身分事項を記録する大切な書類です。そのため、離婚によって戸籍がどのように変わるのかをきちんと理解しておくことはとても大切です。離婚によって戸籍に記載される主な変更点は、婚姻関係の解消と、それに伴う氏や本籍の変更です。妻は、離婚後、元の戸籍に戻ることも、新しく戸籍を作ることもできます。どちらの選択をするかによって、その後の手続きも変わってきますので、よく考えて決める必要があります。

子どもがいる場合には、親権を持つ親の戸籍に入ることになります。親権者をどちらにするのかは、離婚協議の中でしっかりと話し合って決めておく必要があります。もし、親権者を変更する必要が生じた場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことになります。また、離婚によって姓が変わる場合も、戸籍にその変更が反映されます。旧姓に戻るか、新しい姓を名乗るかによって、様々な手続きが必要となります。

戸籍の変更は、様々な手続きに影響を及ぼす可能性があります。例えば、旅券や運転免許証といった身分証明書の書き換え手続きが必要となる場合があります。また、銀行口座やクレジットカードといった金融機関に関する手続きも必要となることがあります。その他にも、健康保険や年金、不動産登記など、様々な場面で戸籍謄本や抄本が必要となることがあります。離婚届を提出する前に、戸籍への影響についてしっかりと理解し、必要な手続きを済ませておくことで、将来の面倒を避けることができます。離婚は人生における大きな転換期です。戸籍に関する正しい知識を持ち、落ち着いた対応を心がけることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 離婚届受理 | 戸籍に離婚の事実が記載され、法律上夫婦関係が解消される |

| 戸籍の変更点 | 婚姻関係の解消、氏や本籍の変更 |

| 妻の戸籍 | 元の戸籍に戻る / 新しく戸籍を作る |

| 子の戸籍 | 親権を持つ親の戸籍に入る |

| 親権者の変更 | 家庭裁判所への申し立てが必要 |

| 姓の変更 | 戸籍に反映、旧姓に戻るか新しい姓を名乗る |

| 戸籍変更後の手続き | 旅券、運転免許証、銀行口座、クレジットカード、健康保険、年金、不動産登記などの変更手続きが必要 |