有責配偶者からの離婚請求とは?

調査や法律を知りたい

先生、『離婚における「有責配偶者からの離婚請求」』がよくわかりません。教えていただけますか?

調査・法律研究家

はい。簡単に言うと、結婚生活が壊れた原因を作った側からの離婚は、基本的には認められないということです。ただし、例外もあります。

調査や法律を知りたい

例外ですか?どんな場合ですか?

調査・法律研究家

長い間別々に暮らしていて、まだ成人していない子供がいなくて、離婚によって相手がひどく辛い立場にならない場合ですね。これらの条件をすべて満たせば、離婚できる可能性があります。

離婚における「有責配偶者からの離婚請求」とは。

「離婚の際に、結婚関係が壊れたことに責任のある人が離婚を求めることについて」説明します。責任のある人が離婚を求めても、基本的には認められません。ただし、例外的に次のすべてに当てはまる場合は、離婚が認められることがあります。一つ目は、夫婦が別々に暮らしている期間が、二人の年齢や一緒に暮らした期間に比べて、かなり長いことです。二つ目は、夫婦の間に、まだ大人になっていない子どもがいないことです。三つ目は、離婚によって相手が精神的にも、社会生活でも、経済的にも、とてもつらい状況になるなど、離婚を認めることが、明らかに正しいこととは言えないような特別な事情がないことです。

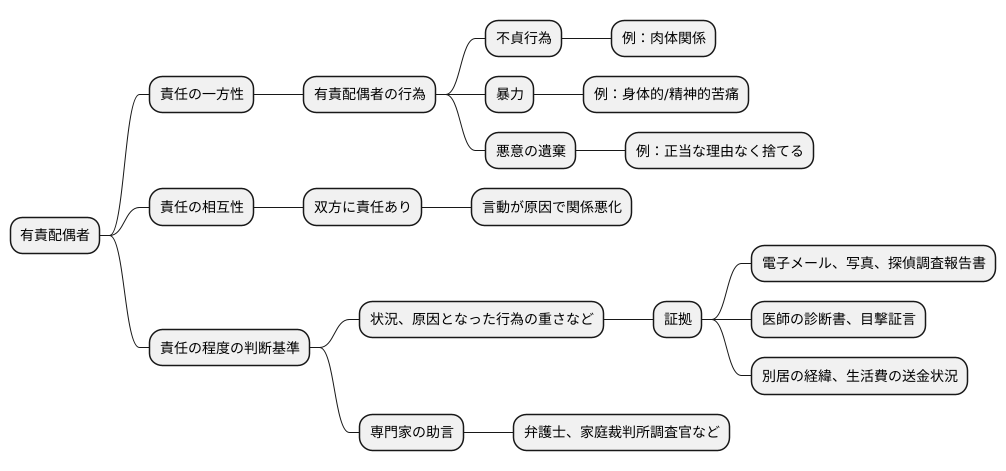

有責配偶者とは

夫婦関係が壊れてしまった時、その原因を作った側、つまり壊れてしまったことに責任があると判断された配偶者のことを、有責配偶者といいます。一体どのような行為が有責配偶者とみなされるのでしょうか。代表的な例としては、配偶者以外の人物と肉体関係を持つこと(不貞行為)、相手に身体的、あるいは精神的な苦痛を与えること(暴力)、正当な理由なく配偶者を捨て去ること(悪意の遺棄)などが挙げられます。これらの行為は、夫婦として共に生活していくことが難しいほどの重大な原因と判断されるため、有責配偶者とみなされる可能性が高い行為です。

しかし、必ずしもどちらか一方だけが責任を負うとは限りません。夫婦関係が壊れてしまう原因は、片方のみに責任があるとは限らないからです。夫婦双方共に、互いの言動が原因で関係が悪化し、修復不可能な状態に陥ってしまうケースも少なくありません。このような場合には、双方に責任があると判断されることもあります。

では、責任の程度はどのように判断されるのでしょうか。これは、それぞれの夫婦が置かれている状況や、関係が悪くなってしまった原因となった行為の重さなど、様々な要因を考慮して判断されます。裁判では、電子メールのやり取りや写真、探偵による調査の報告書、医師による診断書、事件を目撃した人の証言、別居に至った経緯、生活費の送金状況など、様々な証拠を元に慎重に判断が下されます。例えば、不貞行為の証拠としては、電子メールのやり取りや写真、探偵の調査報告書などが用いられます。暴力については、医師の診断書や、暴力を振るう現場を目撃した人の証言が有力な証拠となります。また、悪意の遺棄の場合は、別居に至った経緯や生活費の送金状況などが考慮の対象となります。このように、有責配偶者の判断は複雑で、様々な要素が絡み合っているため、弁護士や家庭裁判所調査官などの専門家の助言が必要となる場合もあります。

離婚請求は認められるか

夫婦という関係を解消したいと願う場合、法律では、その原因を作った側からの申し出は、基本的には認められていません。これは、責任のある側が自分勝手に関係を終わらせることを防ぎ、傷ついた側を守るための大切な決まりです。例えば、配偶者に誠実でなかった人が、相手を捨てて自由になろうとしても、そう簡単に認められることはありません。

しかし、人生には様々な出来事があり、白黒はっきりつけられない複雑な事情も存在します。そのため、いくつかの厳しい条件を満たせば、責任のある側からの申し出でも、夫婦の関係を解消することが認められる場合があります。

まず、別居期間の長さが重要です。どれくらいの期間が必要かは状況によって変わりますが、一般的には数年以上の別居が必要です。この期間は、夫婦として一緒に暮らしていない期間であり、単に物理的に離れているだけでなく、精神的にも夫婦関係が破綻している状態である必要があります。また、別居に至った経緯や、別居中のやり取りなども考慮されます。例えば、一方的に家を出て行ったのか、話し合って別居を決めたのか、別居中に連絡を取り合っていたのか、養育費や生活費の支払いはどうだったのかなど、様々な要素が判断材料となります。

さらに、もう一方の配偶者が、離婚によって経済的に困窮しないかどうかも重要な点です。特に、子育て中の場合や、健康上の問題を抱えている場合には、離婚後の生活保障が十分に確保されている必要があります。慰謝料や財産分与、年金分割など、離婚に伴う金銭的な取り決めが適切に行われているか、裁判所は細かく確認します。

これらの条件は非常に厳しく、裁判所はそれぞれの状況を慎重に調べます。申し出が認められるかどうかは、日記や手紙、写真、近所の人の証言といった確かな証拠に基づいて判断されます。感情論ではなく、客観的な事実に基づいて判断されるため、申し出が認められることは容易ではありません。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 原則 | 有責配偶者からの離婚請求は認められない。 |

| 例外 | 厳しい条件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合がある。 |

| 条件1:別居期間 |

|

| 条件2:経済的困窮 |

|

| 審査 |

|

離婚請求が認められる条件

夫婦間の繋がりを解消するための一方的な申し出である離婚請求は、常に認められるとは限りません。特に、離婚の原因を作った側、いわゆる有責配偶者からの請求は、厳しい条件をクリアする必要があります。どのような場合に有責配偶者からの離婚請求が認められるのか、主な条件を詳しく見ていきましょう。

まず、長期間の別居が必要です。これは、夫婦関係が事実上破綻していることを示す重要な要素です。しかし、単に物理的に離れて暮らしているだけでは不十分です。別居期間の長さは、夫婦の年齢や結婚期間、同居期間などを総合的に考慮して判断されます。例えば、結婚期間が短く若い夫婦の場合、数年間の別居では短すぎると判断される可能性があります。逆に、長年連れ添った夫婦であれば、比較的短い別居期間でも認められる場合があります。

次に、未成年の子供の有無が大きなポイントとなります。子供がいる場合、離婚は彼らの生活環境に大きな変化をもたらします。そのため、裁判所は子供の福祉を最優先に考え、慎重に判断します。親権や養育費、面会交流など、子供の将来に関する取り決めが適切になされることが重要です。これらの条件が整っていない場合、有責配偶者からの離婚請求は認められない可能性が高くなります。

さらに、離婚によって相手配偶者が経済的、社会的に困窮しないことも重要な条件です。離婚によって住居を失ったり、生活費が不足したりするなど、相手配偶者の生活基盤が脅かされるような状況は避けなければなりません。また、社会的な孤立も考慮されます。これまでのコミュニティから切り離され、精神的に追い詰められるような状況も問題視されます。相手配偶者の生活の安定が確保される見込みがない限り、有責配偶者からの離婚請求は認められません。

これらの条件は全て満たされていなければならず、一つでも欠けていると、有責配偶者からの離婚は認められません。離婚は人生における重大な出来事であり、関係者全員の生活に大きな影響を与えます。そのため、裁判所は慎重な判断を下すのです。

| 有責配偶者からの離婚請求が認められる条件 | 詳細 |

|---|---|

| 長期間の別居 |

|

| 未成年の子供の将来への配慮 |

|

| 相手配偶者の生活保障 |

|

| 全条件の充足 | 上記全ての条件を満たす必要がある |

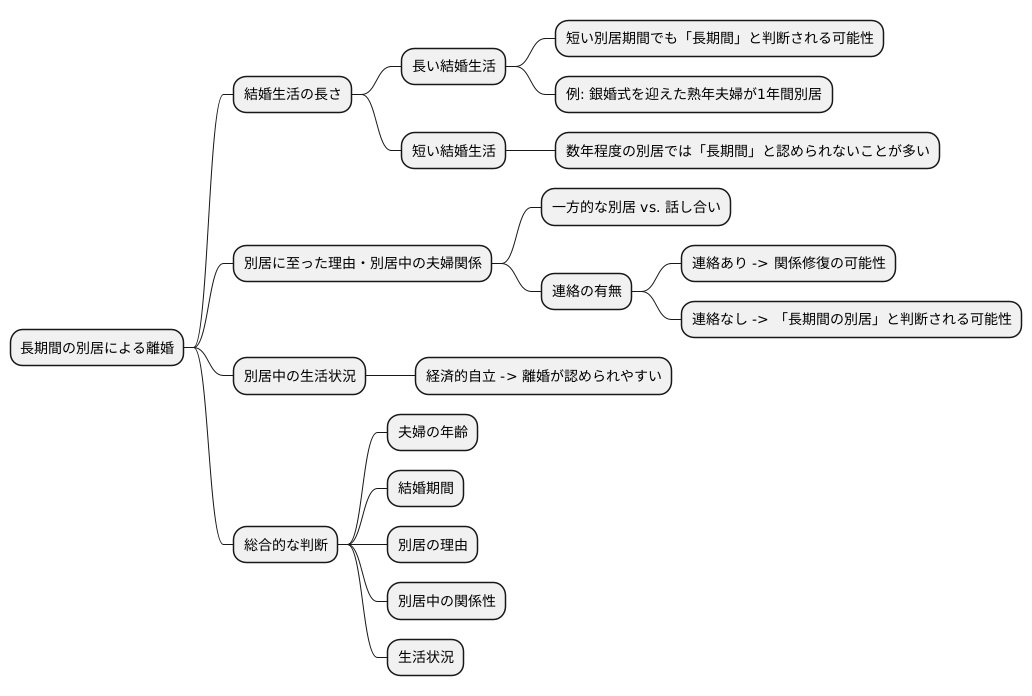

長期別居の判断基準

夫婦が別々に暮らす期間の長さが、離婚の理由として認められるかどうかは、様々な要素を総合的に見て判断されます。単に何年間離れて暮らしたかだけでなく、色々な事情を考慮する必要があるのです。

まず、結婚生活の長さがどれくらいだったかが重要です。長い間連れ添った夫婦の場合、比較的短い別居期間でも「長期間」と判断されることがあります。例えば、銀婚式を迎えた熟年夫婦が一年間別々に暮らしていたとします。結婚生活の長さに比べて一年は短い期間に思えるかもしれませんが、高齢になるにつれて生活環境を変えることは大きな負担となります。そのため、短い別居期間でも「長期間」とみなされる可能性があるのです。逆に、結婚して間もない若い夫婦の場合は、数年程度の別居では「長期間」と認められないことが多いでしょう。

次に、別居に至った理由や別居中の夫婦の関係も判断材料となります。例えば、どちらか一方が突然家を出て行った場合と、二人で話し合って別居を決めた場合では、事情が大きく異なります。また、別居中も連絡を取り合い、子どものことなどを相談している場合は、関係修復の可能性も考慮されます。逆に、連絡を一切絶っている場合は、「長期間の別居」と判断される可能性が高くなります。

さらに、別居中の生活状況も重要なポイントです。別々に暮らしている間に、それぞれが自立した生活基盤を築いているかどうかも判断材料となります。例えば、別居中に新しい仕事を見つけ、経済的に自立している場合は、離婚が認められやすくなるでしょう。

このように、「長期間の別居」の判断は、夫婦の年齢、結婚期間、別居の理由、別居中の関係性、生活状況など、様々な要素を考慮して行われます。それぞれの事情によって判断は異なるため、一概に何年間別居すれば離婚できるとは言えないのです。

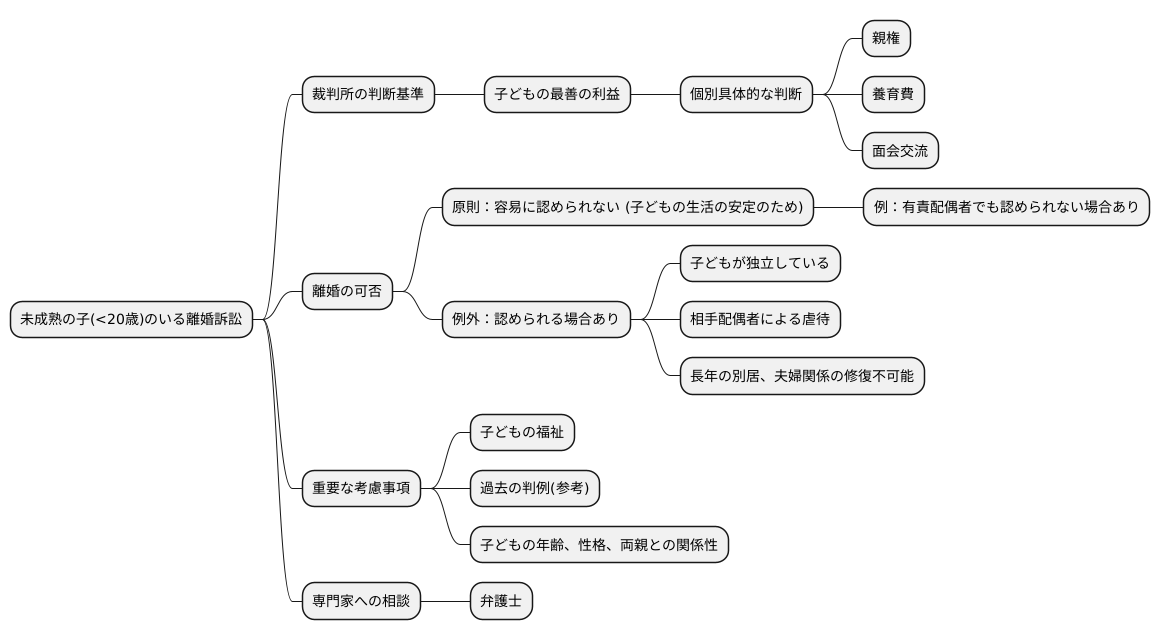

未成熟子の有無

未成熟の子とは、一般的に二十歳未満の子どもを指します。法律上は成人として扱われないため、様々な場面で保護が必要となります。離婚訴訟においても、未成熟の子どもの存在は大きな意味を持ちます。なぜなら、離婚によって子どもの生活環境は大きく変わり、心身の発達に影響を与える可能性があるからです。そのため、裁判所は子どもの最善の利益を何よりも優先して判断しなければなりません。

親権はどちらに委ねられるべきか、養育費はいくら支払われるべきか、面会交流はどのように行われるべきか。これらの事項は、子どもの将来を左右する重要な問題です。裁判所は、両親の経済状況、子育てへの関わり方、子どもの意思などを総合的に考慮し、個別具体的な判断を下します。

未成熟の子どもがいる場合、たとえ一方が離婚原因を作った有責配偶者であっても、簡単に離婚は認められません。なぜなら、離婚によって子どもの生活が不安定になることを避ける必要があるからです。例えば、浮気や暴力などの行為で配偶者に精神的な苦痛を与えたとしても、子どもへの影響を考えると、離婚を認めない方が良い場合もあります。

しかし、例外もあります。例えば、子どもが既に独立して生活している場合や、相手配偶者が虐待などによって子どもを適切に養育できないような場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。また、長年にわたって別居しており、夫婦関係が修復不可能な状態である場合も、離婚が認められることがあります。

いずれにしても、裁判所は子どもの福祉を最優先に考え、様々な事情を考慮した上で慎重に判断します。過去の判例を参考にすることもありますが、同じような状況であっても、子どもの年齢や性格、両親との関係性などによって判断は変わる可能性があります。そのため、未成熟の子どもがいる夫婦が離婚を検討する際は、弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることが重要です。

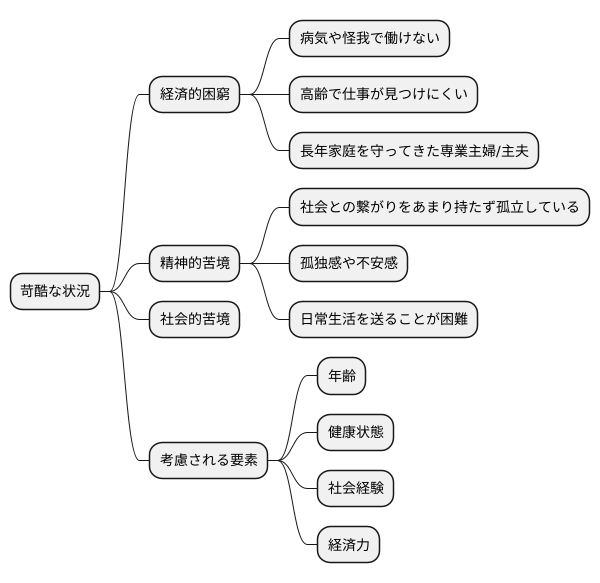

苛酷な状況とは

夫婦が人生を共に歩むことをやめる離婚は、時に片方の配偶者にとって非常に厳しい状況をもたらすことがあります。これを『苛酷な状況』と呼び、離婚が認められるかどうかの重要な判断材料となります。『苛酷な状況』とは、離婚によって相手配偶者が精神的に追い詰められたり、社会生活を送るのが困難になったり、経済的に困窮する状況を指します。

例えば、相手配偶者が病気や怪我で働けない状態であったり、高齢で仕事を見つけるのが難しい場合、離婚によって生活の基盤を失ってしまう可能性があります。今まで頼ってきた配偶者からの経済的支援が断たれ、住む場所や日々の食事にも困るかもしれません。また、長年家庭を守ってきた専業主婦や主夫の場合も同様です。社会から離れている期間が長いため、急に経済的に自立することは容易ではありません。再就職活動も難航し、収入を得る手段を失う可能性が高いと言えます。

さらに、相手配偶者が社会との繋がりをあまり持たず、孤立している場合、離婚は精神的なダメージを大きくする可能性があります。頼れる人が身近におらず、孤独感や不安感に苛まれるかもしれません。心に大きな負担がかかり、日常生活を送ることも困難になることも考えられます。

このように、『苛酷な状況』には様々なケースがあり、経済的な困窮だけでなく、精神的、社会的な苦境も含みます。裁判所は、これらの状況を総合的に判断し、離婚を認めることが社会的に見てあまりにも不公平ではないかを慎重に見極めます。離婚によって相手配偶者がどれほどの困難に直面するか、その人の年齢、健康状態、社会経験、経済力などを考慮に入れ、個々の事情に合わせた丁寧な判断が必要となります。