離婚と有責配偶者:知っておくべき法的知識

調査や法律を知りたい

先生、「有責配偶者」ってどういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、夫婦関係が壊れた原因を作った人のことだよ。例えば、浮気をして関係を壊した側が有責配偶者になるね。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、原因を作った人が離婚したいと言っても、認められないんですか?

調査・法律研究家

原則としては認められないけど、必ずしもそうとは限らないんだ。別居期間が長かったり、相手の生活が苦しくなったりしないか、子供への影響などを考えて、認められる場合もあるんだよ。

離婚における「有責配偶者」とは。

「離婚の際に、夫婦関係が壊れた原因を作った側の人を指す言葉があります。例えば、不倫をして夫婦関係を壊した場合は、原因を作った側の人になります。裁判では、原則として、原因を作った側からの離婚の申し立ては認められません。しかし、原因を作った側だからといって、絶対に離婚できないというわけではありません。別れた期間の長さや、親の世話が必要な子供が居るかどうか、離婚によって相手がひどい状態にならないかどうかなど、様々な事情を総合的に考えて、原因を作った側からの離婚が認められる場合もあります。また、夫婦双方に関係が壊れた原因があり、既に夫婦関係が破綻している場合は、離婚が認められます。」

有責配偶者とは

結婚生活が壊れてしまった原因を作った人のことを「有責配偶者」と言います。たとえば、配偶者以外の人と肉体関係を持つことや、家庭を顧みず何度も繰り返す浪費、暴力などが原因で夫婦の仲が壊れてしまった場合、これらの行為をした人が有責配偶者と見なされます。

この「有責配偶者」という考え方は、離婚にまつわる法律において重要な役割を担っています。日本では、離婚は夫婦両方の合意があれば成立するのが原則です。しかし、一方的に離婚を求められた場合、有責配偶者からの離婚の申し出は認められないことがあります。これは、一方的に結婚生活を壊した側が、自分の都合だけで離婚を成立させてしまうことを防ぐための仕組みです。

しかし、有責配偶者だからといって、絶対に離婚できないというわけではありません。様々な状況を考慮し、離婚が認められる場合もあります。具体的には、別々に暮らしている期間の長さや、親の保護が必要な子どもの有無、離婚によって相手が経済的に困ってしまうかどうかなどを総合的に判断します。

たとえば、長期間にわたって別々に暮らしていて、夫婦の仲が修復不可能なほど壊れている場合や、相手が経済的に自立していて、離婚によって生活が困難にならないことが明らかな場合は、有責配偶者からの離婚の申し出が認められる可能性があります。また、両方の配偶者に何らかの非があり、夫婦の仲がすでに壊れていると判断される場合も、離婚が認められることがあります。

有責配偶者の判断は、それぞれの夫婦の事情によって大きく変わるため、専門家への相談が重要になります。専門家は、法律に基づいて、個々の状況を丁寧に検討し、適切な助言を行います。離婚を考えている場合、まずは専門家に相談し、自分の状況を理解することが大切です。

| 有責配偶者とは | 結婚生活が壊れてしまった原因を作った人 |

|---|---|

| 例 |

|

| 有責配偶者からの離婚請求 |

|

| 判断基準 |

|

| 専門家への相談 | それぞれの夫婦の事情によって大きく変わるため、重要 |

離婚請求と有責性

夫婦の別れ話を考える時、どちらに責任があるのかという点は、とても大切です。法律では、責任がある側からの離婚の申し出は、基本的に認められていません。これは、浮気や乱暴などによって夫婦関係を壊した人が、自分の都合で離婚を進めることを防ぐためです。

例を挙げると、夫が何度も浮気を繰り返したことで、妻が心を痛めて家を出て行ったとします。この場合、夫に責任があります。妻が離婚を望んでいても、夫が自分の都合だけで離婚を言い出しても、簡単に認められるとは限りません。裁判では、夫婦関係が壊れた理由や、子どもがいるかどうか、お金の状況など、様々なことを考えて判断されます。

しかし、責任がある側からの離婚の申し出が全く認められないわけではありません。長い間、別々に暮らしていたり、相手が離婚に同意しているなど、一定の条件を満たせば、責任がある側からの申し出でも離婚が認められる可能性があります。

具体的には、別々に暮らしている期間が長ければ長いほど、夫婦関係を元に戻すのは難しいと判断される傾向があります。また、相手が離婚に同意している場合も、離婚が認められる可能性が高くなります。ただし、相手が離婚によって生活が苦しくなる可能性がある場合は、離婚が認められないこともあります。

例えば、専業主婦の妻が、夫の不貞行為を理由に離婚を請求する場合、離婚後の生活費や慰謝料の支払いが十分に確保されなければ、離婚が認められない可能性があります。また、子どもがいる場合、親権や養育費の問題も重要になります。

このように、それぞれの状況によって判断が変わるため、弁護士などの専門家に相談することが大切です。専門家は、法律に基づいて、あなたの状況に合ったアドバイスをしてくれます。

| 離婚申し出 | 責任の有無 | 認められるか | 条件・補足 |

|---|---|---|---|

| 責任ある側からの申し出 | 有 | 基本的に認められない | 浮気や乱暴など、夫婦関係を壊した側からの申し出は、自分の都合で離婚を進めることを防ぐため。 |

| 責任ある側からの申し出 | 有 | 一定の条件を満たせば認められる可能性あり |

|

| 責任ある側からの申し出(例:夫の不貞行為で妻が離婚請求) | 有 | 条件次第で認められる可能性あり |

|

| 相談 | |||

| 弁護士等の専門家に相談することが大切 | |||

別居期間の影響

夫婦が別々に暮らす期間、つまり別居期間の長さは、離婚を巡る裁判で大きな影響力を持つ要素です。特に、離婚の原因を作った側、いわゆる有責配偶者からの離婚請求の場合は、この別居期間が持つ意味はより重くなります。なぜなら、別居期間が長引けば長引くほど、夫婦の仲が修復できないほど壊れてしまったと裁判所が判断する可能性が高まり、結果として有責配偶者からの離婚請求が認められやすくなるからです。

裁判所は、ただ単に別居期間の長さだけを見るわけではありません。別居に至った理由や、別居中の夫婦間の会話や手紙のやり取り、子どもがいるのかいないのか、いる場合は子どもの年齢、そして夫婦それぞれの収入や財産といった経済的な事情など、様々な点を総合的に見て判断します。目安として、5年以上も別居が続いていると、夫婦の仲は修復が難しいと判断される可能性が高くなります。

たとえ別居の原因が、離婚を請求する側の有責配偶者に一方的に責任がある場合でも、長期間別居が続けば離婚が認められる可能性が出てきます。これは、長期間の別居によって夫婦関係が実質的に破綻していると見なされるためです。

しかし、必ずしも長い別居期間が必要というわけではありません。別居期間が短くても、夫婦関係が完全に壊れてしまい、修復の見込みがないと認められれば、離婚が成立することもあります。例えば、配偶者の一方が、深刻な家庭内暴力や精神的な嫌がらせを受けている場合、たとえ別居期間が短くても離婚が認められる可能性があります。

また、まだ成長しきっていない子どもがいる場合には、別居期間の長さに加えて、離婚が子どもの幸せにどのような影響を与えるかという点も考慮されます。たとえ別居期間が長くても、離婚によって子どもの健全な成長が著しく損なわれると判断されれば、離婚は認められない可能性があるのです。

| 別居期間 | 離婚への影響 | 考慮される要素 |

|---|---|---|

| 長期(例:5年以上) | 夫婦関係修復困難と判断され、有責配偶者からの離婚請求も認められやすい。 | 別居に至った理由、別居中の夫婦間のやり取り、子どもの有無・年齢、夫婦の収入・財産、子どもの幸せへの影響など |

| 長期(有責配偶者側) | たとえ有責配偶者からの請求でも、長期間の別居は夫婦関係の実質的破綻と見なされ、離婚が認められる可能性がある。 | |

| 短期 | 夫婦関係の破綻が明白で修復の見込みがない場合(例:DV、モラハラ)、離婚が成立することもある。 | |

| 子どもがいる場合 | 別居期間の長さに加え、離婚が子どもに与える影響も考慮される。子どもの健全な成長が損なわれる場合は、離婚が認められない可能性もある。 |

子どもの福祉への配慮

夫婦が別れを選ぶとき、特に幼い子どもがいる場合は、子どもの幸せを第一に考えなければなりません。子どもの将来に悪い影響が出ないように、裁判所は子どもの年齢や両親との関係、住む場所などを細かく調べます。たとえ離婚の原因を作った側でも、子どもにとって一番良い環境を作るために、親権や養育費、子どもと会う権利などが決められます。

例えば、子どもがまだ小さい場合は、多くの場合母親が親権者になります。しかし、父親が日頃から子育てに熱心に取り組んでいた場合は、父親が親権者になることもあります。また、離婚の原因を作った側でも、子どもと定期的に会う権利(面会交流権)は通常認められます。子どもにとって、両親と良い関係を続けることは大切です。離婚によって家族の形が変わっても、子どもが愛情不足を感じずに育つよう配慮されます。

養育費についても、子どもが生活していくためのお金は、離婚の原因を作った側も支払う義務があります。金額は、子どもの年齢や生活のレベル、両親の収入などを考えて決められます。例えば、子どもが私立学校に通っている場合や、特別な習い事をしている場合は、その費用も考慮されます。また、子どもが成長するにつれて、必要なお金も増えるため、養育費の増額を求めることも可能です。

このように、離婚における子どもの幸せは、どちらに責任があるかとは関係なく考えられます。子どもにとって一番良い環境が作られるよう、法律によって守られています。子どもが安心して暮らせるように、両親は協力して子どもの幸せを第一に考えて行動することが求められます。周りの大人も、温かく見守り、子どもたちが健やかに育つよう支えていくことが大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 親権 | 子どもの年齢や両親との関係、住む場所などを考慮し、子どもにとって一番良い環境を提供できる親が選ばれる。多くの場合、子どもが小さい場合は母親が親権者となるが、父親が日頃から子育てに熱心に取り組んでいた場合は父親が親権者となる場合もある。 |

| 面会交流権 | 離婚の原因を作った側でも、子どもと定期的に会う権利は通常認められる。子どもにとって両親と良い関係を続けることは大切であるため。 |

| 養育費 | 子どもが生活していくためのお金は、離婚の原因を作った側も支払う義務がある。金額は子どもの年齢や生活レベル、両親の収入などを考慮して決められる。私立学校や習い事の費用も考慮される場合があり、子どもが成長するにつれて増額を求めることも可能。 |

| 子どもの幸せ | 離婚における子どもの幸せは、どちらに責任があるかとは関係なく考えられる。子どもにとって一番良い環境が作られるよう、法律によって守られており、両親は協力して子どもの幸せを第一に考えて行動することが求められる。 |

法律の専門家への相談

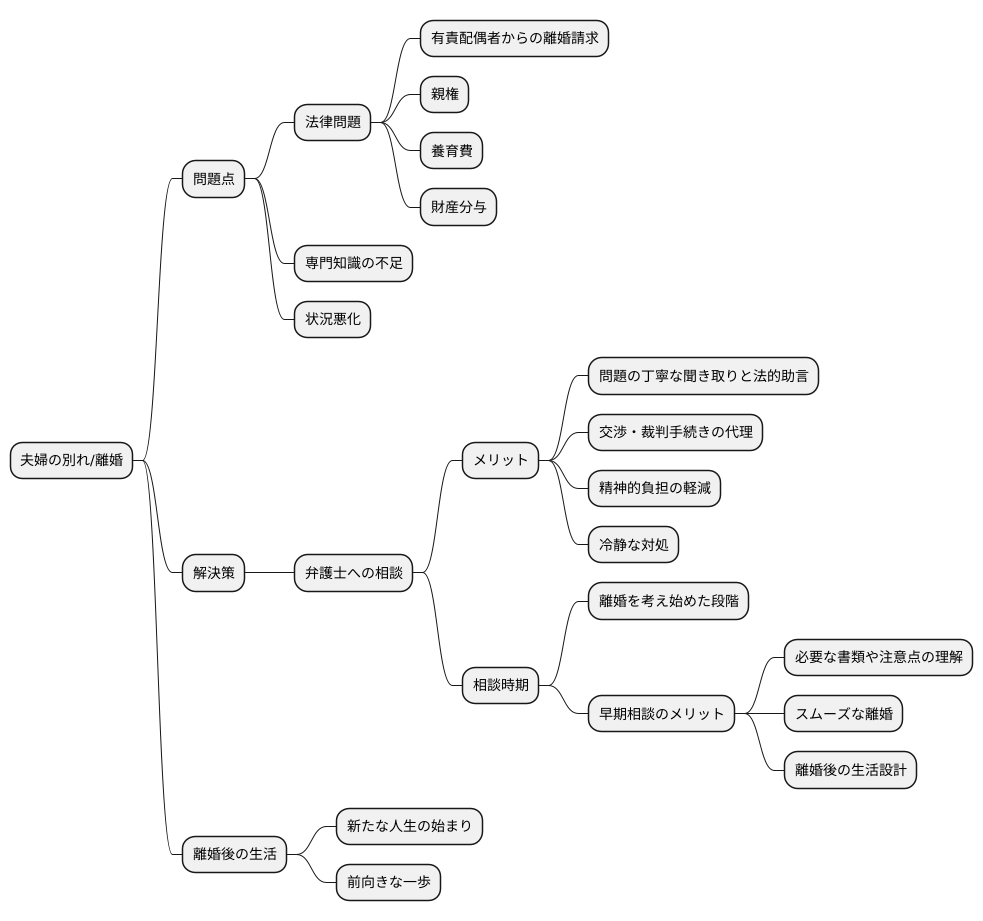

夫婦の別れは、人生における大きな転換期であり、心に深い傷を負う出来事です。特に、離婚には様々な法的問題が絡み合い、自分だけで解決しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。例えば、どちらに非があるのかを争う有責配偶者からの離婚請求や、子供の親権、養育費の金額、財産をどのように分けるかといった問題は、専門的な知識がなければ適切な判断を下すことが難しいでしょう。

このような状況において、頼りになるのが法律の専門家、つまり弁護士です。弁護士は、豊富な知識と経験に基づいて、あなたの抱える問題を丁寧に聞き取り、法律に照らし合わせて的確な助言を与えてくれます。また、相手方との交渉や、裁判所における手続きも代理人として行ってくれるため、あなたは精神的な負担を軽減し、冷静に事態に対処できるようになります。

弁護士への相談は、問題が大きくなってからではなく、離婚を考え始めた段階から行うのが賢明です。早い段階で相談することで、離婚の手続きの流れや必要な書類、注意すべき点などを事前に理解し、スムーズな離婚を実現できる可能性が高まります。また、離婚後の生活設計についても、専門家のアドバイスを受けることで、金銭面での不安や生活上の問題を未然に防ぐことができます。

離婚は、新たな人生の始まりでもあります。法律の専門家に相談することで、不安や負担を軽くし、前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出せるはずです。一人で悩まず、まずは専門家の扉を叩いてみましょう。