離婚と年金分割:知っておくべき基礎知識

調査や法律を知りたい

先生、「離婚における『第2号被保険者』」ってよくわからないのですが、教えてもらえますか?

調査・法律研究家

はい。国民年金には加入の仕方で3つの種類があるのは知っていますか?会社員や公務員が加入する厚生年金や共済組合に加入している人は『第2号被保険者』と呼ばれます。離婚の際、この第2号被保険者だった期間の年金を分けることができるのです。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、奥さんも会社員や公務員だったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。夫婦どちらも第2号被保険者の場合、年金が多くもらえる方から少ない方へ、その差額の半分を分けて調整します。つまり、将来もらえる年金額の差が少なくなるようにするのです。

離婚における「第2号被保険者」とは。

国民年金には、お仕事などによって3つの種類があります。その中の一つ、厚生年金や共済年金に入っている方を第二号被保険者といいます。第二号被保険者であるご主人と離婚する場合は、厚生年金や共済年金の年金(もらえる年金額によって変わる部分)を分けることができます。奥さんも第二号被保険者の場合は、ご主人と奥さんの年金(もらえる年金額によって変わる部分)を比べて、多い方から少ない方へ、その差額を分ける(年金を払った記録を付け替える)ことになります。

はじめに

夫婦が人生を共に歩むことをやめる離婚は、大きな転換期であり、様々な問題を解決する必要があります。財産を分けることと同様に、将来受け取る年金をどのように分けるかも重要な課題です。特に、長い期間連れ添った夫婦にとっては、年金分割によって老後の生活設計が大きく変わる可能性があります。年金は国民の老後生活を支える大切な制度であり、その分割は将来の収入に直結するからです。年金分割には様々な種類があり、複雑な仕組みに見えるかもしれません。しかし、基本的な仕組みを理解することで、自分自身の権利を守り、より安心して老後を迎えられるようになります。

今回は、数ある年金制度の中でも、会社員や公務員などが加入する『第2号被保険者』の年金に焦点を当て、離婚に伴う分割について解説します。会社員や公務員として長年勤務してきた方にとって、この第2号被保険者は最も身近な年金制度と言えるでしょう。離婚によって、この年金がどのように分割されるのか、しっかりと理解しておくことが大切です。分割の割合や手続きの方法、注意点など、具体的な情報を提供することで、読者の皆様が将来の生活設計を立てる上で役立つ知識を身につけるお手伝いをしたいと考えています。年金分割は、離婚後の生活に大きな影響を与える可能性があります。複雑な制度ではありますが、一つずつ丁寧に紐解いていくことで、理解を深めることができます。将来への不安を少しでも減らし、明るい未来を描けるよう、本稿を通して年金分割の知識を深め、より良い選択に繋げていただければ幸いです。

公的年金制度は、国民皆年金、厚生年金保険、共済年金といった様々な制度が複雑に絡み合っています。その中でも、厚生年金に加入する第2号被保険者は、会社員や公務員など多くの人々が該当し、離婚時の年金分割において重要な役割を果たします。将来の生活設計を左右する年金分割について、正しい知識を身につけることで、より良い選択をし、安心して暮らせる未来を築きましょう。

| テーマ | 概要 | 対象者 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 離婚時の年金分割 | 離婚に伴う年金分割の解説、特に第2号被保険者(会社員・公務員等)の年金に焦点を当てる。分割の種類、割合、手続き、注意点等を解説。 | 離婚を経験する、または将来経験する可能性のある会社員・公務員等 | 読者が年金分割の知識を深め、将来の生活設計に役立て、より良い選択をするための手助けをする。 |

国民年金の3つの種類

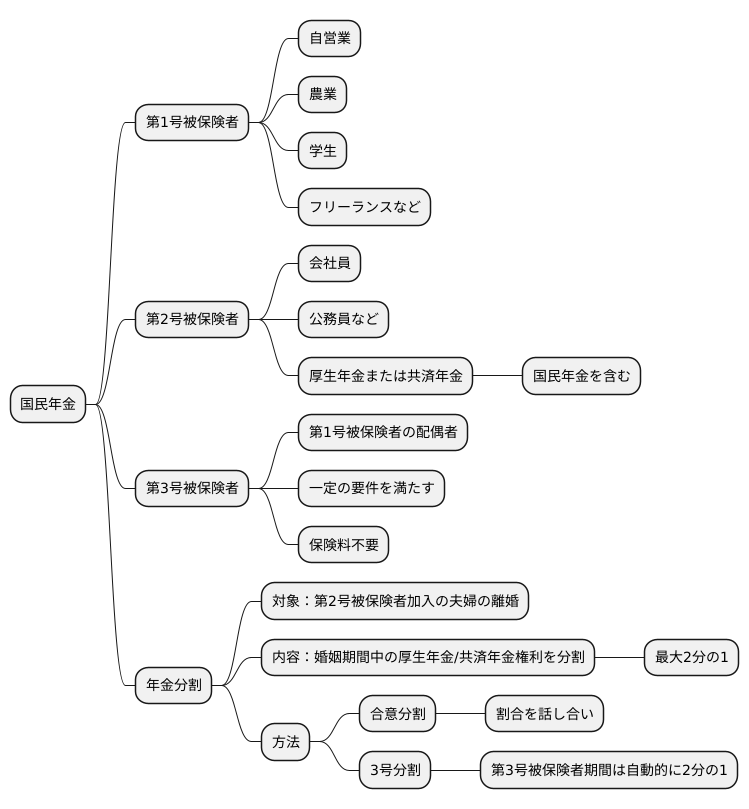

国民年金には、加入する人の働き方によって大きく3つの種類に分かれています。まず、自営業や農業を営む人、学生、フリーランスなどで働く人などは第1号被保険者と呼ばれ、国民年金に加入します。次に、会社員や公務員などは第2号被保険者と呼ばれ、厚生年金や共済年金に加入します。厚生年金や共済年金には国民年金の部分も含まれているため、第2号被保険者は国民年金に重複して加入する必要はありません。最後に、第1号被保険者の配偶者のうち、一定の要件を満たす人は第3号被保険者となり、保険料を支払うことなく国民年金の被保険者となります。

この3種類の被保険者のうち、年金分割の制度が適用されるのは、第2号被保険者に加入している夫婦が離婚する場合です。つまり、会社員や公務員として厚生年金や共済年金に加入している夫婦が離婚した場合に、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた年金(厚生年金または共済年金)の権利を、夫婦間で公平に分けることができるのです。具体的には、離婚時に、厚生年金または共済年金の加入期間のうち、婚姻期間が重なっている部分について、最大で2分の1の割合で年金権利を分割することができます。年金分割には、合意分割と3号分割の2つの方法があります。合意分割とは、夫婦の話し合いによって分割の割合を決める方法です。3号分割とは、第3号被保険者の期間について、自動的に2分の1の割合で年金権利が分割される方法です。どちらの方法を選択するかは、夫婦間でよく話し合って決める必要があります。年金分割の手続きは、離婚届と同時に、または離婚後に行うことができます。

このように、国民年金には3つの種類があり、年金分割は第2号被保険者に加入している夫婦の離婚に適用される制度です。将来、年金を受け取る際に損をしないためにも、それぞれの制度についてきちんと理解しておくことが大切です。

第2号被保険者と年金分割

会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している夫と離婚する場合、妻には夫の年金の一部を受け取ることができる制度があります。これは年金分割と呼ばれ、老後の生活設計を考える上で妻にとって非常に重要な制度です。

年金分割の対象となるのは、夫が加入していた厚生年金や共済年金の報酬比例部分です。報酬比例部分とは、夫が会社員や公務員として働いていた期間の給与やボーナスを基に計算される年金のことです。長年勤め上げ、高い給与を得ていた夫であれば、この報酬比例部分は将来受け取る年金のかなりの割合を占めます。

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。合意分割とは、夫婦の話し合いで分割の割合を決める方法です。話し合いがまとまれば、最大で夫の年金の半分まで妻は受け取ることができます。一方、3号分割とは、婚姻期間中に第3号被保険者期間がある場合に、その期間の標準報酬月額を2分の1ずつに分割する方法です。

離婚の際に年金分割についてきちんと話し合っておかないと、将来受け取れる年金に大きな差が生じる可能性があります。例えば、夫が長年高い収入を得ており、その年金が老後の生活の大きな支えとなる場合、妻が年金分割について知らなかったり、主張しなかったりすると、生活に困窮する可能性も出てきます。

離婚を考えている場合、あるいは既に離婚している場合でも、年金分割について専門家(例えば、社会保険労務士や弁護士など)に相談することをお勧めします。専門家は年金分割に関する詳しい説明や手続きの支援を行い、あなたにとって最適な選択をするためのサポートを提供してくれます。将来の生活設計をしっかりと行うためにも、年金分割は重要な権利です。ぜひこの制度を活用し、安定した老後生活を送れるように準備を進めましょう。

| 制度名 | 対象者 | 対象年金 | 種類 | 割合 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 年金分割 | 厚生年金や共済組合に加入している夫と離婚する妻 | 夫の厚生年金や共済年金の報酬比例部分 | 合意分割、3号分割 | 最大で夫の年金の半分まで | 離婚時に話し合いが必要。専門家への相談が推奨される。 |

| 老後の生活設計にとって重要な制度。 | |||||

夫婦ともに第2号被保険者の場合

結婚生活を送りながら、共に厚生年金に加入して働き続けた夫婦の場合、年金分割の手続きには少し注意が必要となります。夫婦共に第2号被保険者、つまり厚生年金加入者である場合、年金の分割方法は片方が国民年金、もう片方が厚生年金である場合とは異なるからです。

国民年金と厚生年金の組み合わせの場合、厚生年金加入者の年金額のみが分割の対象となりますが、夫婦共に厚生年金加入者の場合は、夫と妻それぞれの厚生年金に加入していた期間の納付実績を比較し、その差額に基づいて分割が行われます。具体的には、まず夫と妻、それぞれの将来受け取れるであろう年金額のうち、加入期間中の納付実績に応じて計算される報酬比例部分がいくらになるのかを算出します。そして、夫の報酬比例部分と妻の報酬比例部分を比較し、多い方から少ない方へ、その差額の半分を分割するのです。

例えば、夫の将来受け取れる年金額のうち、報酬比例部分が6割と計算され、妻の報酬比例部分が4割だったとしましょう。この場合、夫の6割から妻の4割を引いた差額は2割となります。そして、この2割の半分、つまり1割が夫から妻へ分割されることになります。もし、妻の報酬比例部分の方が夫よりも高かった場合は、妻から夫へ年金が分割されます。このように、夫婦共に厚生年金加入者の場合、双方の納付実績を考慮した上で、より公平な形で年金が分割される仕組みとなっています。

年金分割は、離婚後2年以内であれば請求できます。手続きには、年金事務所へ必要書類を提出する必要があります。また、合意分割の手続きには、公正証書が必要となります。詳細な手続き方法や必要書類については、年金事務所にお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

| ケース | 年金分割の対象 | 分割方法 |

|---|---|---|

| 国民年金加入者と厚生年金加入者の夫婦 | 厚生年金加入者の年金のみ | – |

| 共に厚生年金加入者の夫婦 | 夫と妻それぞれの厚生年金 |

|

例:夫の報酬比例部分が6割、妻が4割の場合

- 差額:6割 – 4割 = 2割

- 分割額:2割 ÷ 2 = 1割(夫から妻へ)

年金分割請求

- 請求期限:離婚後2年以内

- 手続き:年金事務所へ必要書類を提出

- 合意分割の場合:公正証書が必要

年金分割の注意点

結婚生活を送る中で夫婦が築き上げた年金は、離婚の際に財産分与の対象となります。この年金を分割することを年金分割と言い、老後の生活設計に大きな影響を与えるため、その注意点について詳しく理解しておくことが重要です。

まず、年金分割には二つの種類があります。一つは合意分割です。これは、夫婦の話し合いによって分割の割合を自由に決めることができます。例えば、夫の年金のうち7割を妻に分割する、といった合意が可能です。もう一つは3号分割です。これは、専業主婦(夫)などが加入する国民年金第3号被保険者の期間の年金について、必ず半分ずつに分割するというものです。どちらの方法を選択するかは、夫婦の状況や話し合いによって決定されますので、それぞれのメリット・デメリットをよく理解した上で選択することが重要です。

次に、年金分割には期限があります。原則として、離婚が成立した日から2年以内に手続きを行わなければなりません。もしこの期限を過ぎてしまうと、年金分割ができなくなる可能性があります。離婚後の生活が落ち着かない時期ではありますが、速やかに手続きを進めるよう心がけましょう。

さらに、年金分割は将来受け取れる年金額に直接影響します。分割によって自分の年金額が減る可能性があることを理解し、離婚後の生活設計を綿密に見直す必要があります。例えば、住宅ローンや教育費、老後の生活費などを考慮し、将来の収入と支出をしっかりと把握することが大切です。

年金分割は複雑な手続きとなる場合もあります。専門家である社会保険労務士や弁護士に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。将来の生活設計を左右する重要な問題ですので、一人で悩まずに専門家の意見を聞き、後悔のない選択をしてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 年金分割の種類 |

|

| 選択のポイント | それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選択 |

| 手続き期限 | 離婚成立日から2年以内 |

| 注意点 |

|

| 相談先 | 社会保険労務士、弁護士 |

まとめ

結婚生活を終える、いわゆる離婚は人生における大きな転換期であり、様々な変化をもたらします。住む場所や人間関係の変化だけでなく、経済的な面でも大きな影響を受けます。特に、将来受け取る年金は老後の生活を支える大切な柱であり、その分割は離婚後の人生設計に深く関わってきます。

配偶者が会社員や公務員である場合、その配偶者は厚生年金や共済年金に加入している、いわゆる第2号被保険者となります。専業主婦(夫)やパートタイム労働者など、自分で厚生年金に加入していない配偶者は第3号被保険者となり、第2号被保険者の扶養に入っている形になります。このような夫婦の場合、離婚によって年金が分割されることがあります。年金分割には、合意分割と3号分割の二つの種類があります。合意分割は、夫婦の話し合いによって分割の割合を決める方法で、最大で年金額の2分の1まで分割できます。一方、3号分割は、婚姻期間中の第3号被保険者期間に応じて年金を分割する方法です。どちらの方法で分割するかは、夫婦の話し合いで決めることが大切です。

この記事では、離婚と年金分割の基本的な仕組みについて解説しました。離婚を考えている方、あるいはすでに離婚した方で年金分割についてよく分からないという方は、この記事で紹介した内容を参考に、ご自身の状況をしっかりと理解することが重要です。老後を安心して暮らせるよう、年金分割について適切な対応を行い、将来設計をしっかり行いましょう。年金分割は複雑な制度であり、状況によっては専門家の知識が必要となる場合もあります。社会保険労務士や弁護士などの専門家への相談も視野に入れ、より良い選択をするために積極的に行動しましょう。また、日本年金機構のホームページなどで正確な情報を集めることも重要です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 離婚と年金分割 | 離婚による経済的影響、特に年金分割の重要性について解説。 |

| 年金の種類 | 厚生年金、共済年金、第3号被保険者について説明。 |

| 年金分割の種類 | 合意分割(最大2分の1まで分割可能、割合は夫婦の話し合いで決定)と3号分割(婚姻期間中の第3号被保険者期間に応じて分割)について説明。 |

| 注意点とアドバイス | 自身の状況の理解、適切な対応、専門家への相談、正確な情報収集の重要性を強調。 |