離婚と年金: 第3号被保険者の注意点

調査や法律を知りたい

先生、「離婚における『第3号被保険者』」ってよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

調査・法律研究家

はい、わかりました。簡単に言うと、国民年金には加入の種別がいくつかあって、その中の『第3号被保険者』というのは、厚生年金などに加入している人に扶養されている配偶者のことです。結婚している間は、自分で国民年金の保険料を払わなくてもいいんです。

調査や法律を知りたい

なるほど。結婚している間は保険料を払わなくていいんですね。でも、離婚したらどうなるんですか?

調査・法律研究家

そうですね。離婚したら、自分で国民年金に加入する必要があります。すぐに正社員などで厚生年金に加入できれば、第2号被保険者になりますが、そうでなければ自分で保険料を払う第1号被保険者になる必要があります。また、年金分割の制度も使えるので、忘れずに手続きをしてくださいね。

離婚における「第3号被保険者」とは。

国民年金には、加入者の働き方によって三つの種類があります。その中で、厚生年金や共済年金に入っている人に扶養されている配偶者を「第三号被保険者」といいます。第三号被保険者が離婚するときは、すぐに正社員などの仕事に就いて厚生年金に入らない限り、第一号被保険者になる手続きが必要です。また、第三号被保険者は、離婚の際に年金を分ける制度を使うことができます。

国民年金の3つの種類

国民皆年金制度において、国民年金は老後の生活を支える大切な役割を担っています。加入する人の立場によって、国民年金には大きく分けて三つの種類があります。まず、会社員や公務員のように、厚生年金や共済組合といった別の年金制度に加入している人は、第2号被保険者と呼ばれます。彼らは、厚生年金や共済年金と国民年金を組み合わせることで、より充実した保障を受けることができます。

次に、自営業やフリーランス、農業に従事する人、学生などは、国民年金に加入する第1号被保険者となります。彼らは、国民年金にのみ加入するため、保険料は全額自己負担となります。そのため、保険料の納付を忘れずに、将来の受給資格を確保することが大切です。

最後に、第3号被保険者は、厚生年金や共済年金に加入する配偶者に扶養されている人のことを指します。例えば、配偶者が会社員や公務員であれば、自身は第3号被保険者として国民年金に加入できます。第3号被保険者は保険料を支払う必要がなく、配偶者の加入する年金制度を通じて国民年金の被保険者資格を得ることができます。これは、家計の負担を軽減する大きなメリットと言えるでしょう。

このように、国民年金には三つの種類があり、それぞれ保険料の負担方法や受給資格が異なります。自分の状況に合わせて、どの種類に該当するのかを正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。将来、安心して暮らせるよう、国民年金制度についてしっかりと理解しておきましょう。

| 被保険者区分 | 対象者 | 保険料 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 自営業、フリーランス、農業従事者、学生など | 全額自己負担 | 国民年金のみ加入 |

| 第2号被保険者 | 会社員、公務員など | 厚生年金や共済年金と組み合わせ | 厚生年金や共済組合に加入 |

| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者 | 支払不要 | 配偶者の年金制度を通じて資格取得 |

離婚後の年金

結婚生活を送る中で、配偶者に扶養され、第3号被保険者として過ごしてきた方にとって、離婚後の年金加入は生活の基盤に関わる重要な問題です。離婚によって夫婦としての関係が解消されると同時に、第3号被保険者としての資格も失われます。これは、それまで配偶者の被保険者資格に付随する形で年金制度に加入していた状態から、自身で加入手続きを行う必要が生じることを意味します。

離婚後、すぐに企業などに正社員として雇用され、厚生年金に加入することができれば、第2号被保険者となります。厚生年金は、勤務先と折半で保険料を負担するため、経済的な負担は比較的軽くなります。しかし、パートやアルバイト、あるいは自営業など、厚生年金に加入できない働き方の場合、国民年金への加入、つまり第1号被保険者となる必要があります。

第1号被保険者になると、国民年金の保険料は全額自己負担となります。これは、離婚後の生活費に加えて、新たな支出が発生することを意味します。また、国民年金は将来受け取れる年金額が厚生年金と比べて少ないため、老後の生活設計に大きな影響を与える可能性があります。

このように、離婚後の働き方によって年金への加入方法や保険料の負担、そして将来受け取れる年金額が変わってきます。そのため、離婚前に将来の生活設計、特に年金についてしっかりと情報収集し、準備しておくことが、離婚後の安定した生活を送る上で非常に大切です。離婚協議の際には、年金分割についても確認しておきましょう。

| 離婚後の状況 | 年金加入資格 | 保険料負担 | 将来の年金額 |

|---|---|---|---|

| 正社員として雇用 | 第2号被保険者(厚生年金) | 勤務先と折半 | 比較的高い |

| パート・アルバイト・自営業等 | 第1号被保険者(国民年金) | 全額自己負担 | 比較的低い |

第3号分割制度

結婚生活が終わると、夫婦で積み立ててきた年金を分けることができます。これを年金分割といいます。この制度の中には、第3号分割制度というものがあります。

専業主婦など、自分で厚生年金に加入していない配偶者は、国民年金に第3号被保険者として加入します。この第3号被保険者期間中の年金も、年金分割の対象となるのです。これが第3号分割制度です。

例えば、夫が会社員で厚生年金に加入し、妻が専業主婦で国民年金の第3号被保険者に加入していた夫婦の場合、離婚時に妻は、夫が会社員時代に積み立てた厚生年金の一部を受け取ることができます。これは、結婚期間中に妻が家事や育児を担い、夫の収入を支えてきたことへの貢献に対するものです。

分ける年金の割合は、基本的には半分ずつです。しかし、夫婦の話し合いで、違う割合で分けることもできます。例えば、妻が子育てを一人で担っていた期間が長かった場合、妻が受け取る割合を多くするといったことも可能です。

離婚後の生活を考える上で、年金は大切な収入源です。特に、専業主婦だった方は、自分で厚生年金に加入していなかったため、離婚後の年金が少なくなる可能性があります。そのため、第3号分割制度をきちんと理解し、将来の生活設計に役立てることが重要です。離婚協議の際には、弁護士などの専門家に相談し、自分に有利な分割方法を検討しましょう。また、公的年金制度に関する詳しい情報は、日本年金機構の窓口やホームページで確認することができます。

| 制度名 | 対象者 | 内容 | 分割割合 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 第3号分割制度 | 専業主婦等で国民年金第3号被保険者期間のある者 | 離婚時に、配偶者の厚生年金の一部を受け取ることができる。 | 基本は半分。夫婦の話し合いで変更可能。 | 離婚後の生活設計に重要。専門家への相談が役立つ。 |

手続きの必要性

夫婦が離婚すると、年金に関する様々な手続きが必要になります。離婚によって、それまで第3号被保険者であった方が第1号被保険者へと変わるなど、被保険者の種別が変更されるからです。この変更手続きを怠ると、年金保険料の納付に影響が出たり、将来受け取れる年金額が減額されたりする可能性があります。

手続きの種類は、離婚前の状況や離婚後の選択によって様々です。例えば、これまで第3号被保険者であった方は、国民年金への加入手続きが必要になります。また、厚生年金に加入していた方は、第3号被保険者期間の年金を分割する「3号分割制度」を利用できる場合があります。この制度を利用する場合には、所定の請求手続きを行う必要があります。

必要な手続きの種類や具体的な手続き方法は、個々の状況によって異なります。そのため、離婚届を提出した後、速やかに市区町村役場や年金事務所に相談することが大切です。担当者から、現在の状況に合わせた適切な助言や必要な書類の説明を受けることができます。

また、手続きには期限が設定されているものもあります。期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、受給できる年金額に影響が出たりする可能性があるので、注意が必要です。離婚届の提出だけでなく、年金に関する手続きも忘れずに行うようにしましょう。相談時には、年金手帳や基礎年金番号通知書など、必要な書類を持参するとスムーズです。複雑な手続きに感じるかもしれませんが、将来の生活の安定のためにも、早めに準備を進めて、必要な手続きをきちんと済ませておくことが重要です。

離婚は人生の大きな転換期であり、年金制度についても新たな知識が必要となります。関係機関に相談しながら、落ち着いて手続きを進めていきましょう。

| 離婚と年金 | 詳細 |

|---|---|

| 被保険者種別の変更 | 離婚により、第3号被保険者から第1号被保険者などへの変更が生じる。変更手続きを怠ると、年金保険料の納付や将来の年金額に影響する可能性あり。 |

| 手続きの種類 | 離婚前の状況や離婚後の選択によって手続きの種類は様々。例:第3号被保険者だった場合は国民年金への加入手続き、厚生年金加入者は3号分割制度の利用など。 |

| 手続き方法 | 個々の状況によって異なるため、市区町村役場や年金事務所への相談が重要。担当者から適切な助言や必要書類の説明を受けられる。 |

| 手続きの期限 | 手続きには期限が設定されているものもあり、期限を過ぎると手続き不可や年金額に影響が出る可能性があるため注意が必要。 |

| 必要書類 | 相談時には、年金手帳や基礎年金番号通知書などを持参するとスムーズ。 |

| 注意点 | 将来の生活安定のため、早めに準備を進め、必要な手続きをきちんと済ませることが重要。 |

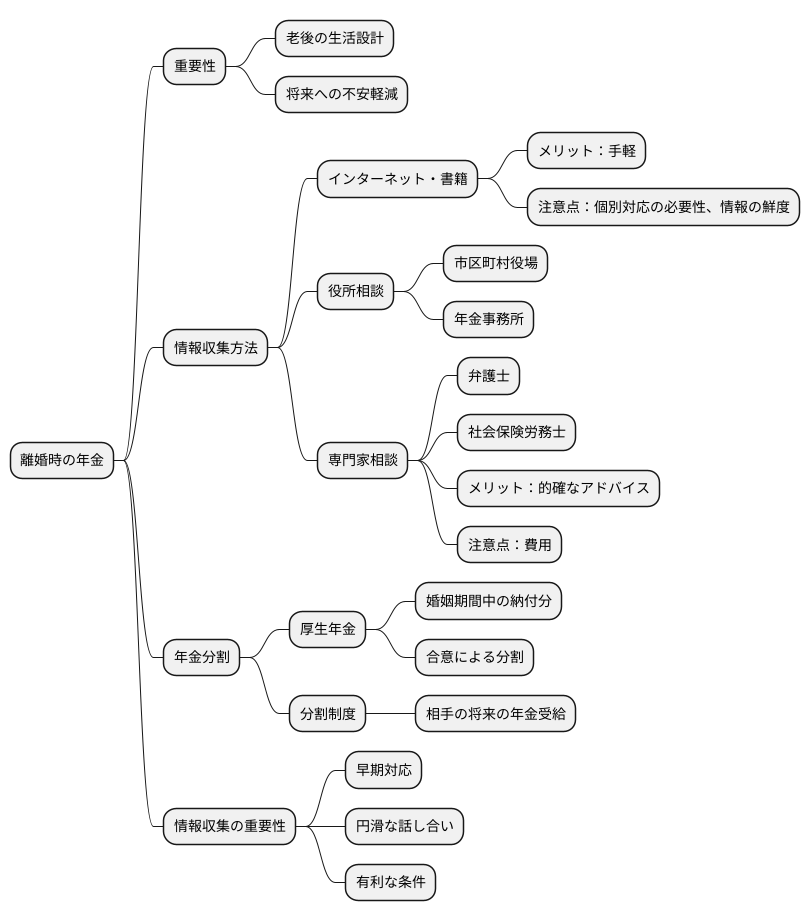

情報収集の重要性

夫婦が別れるとなると、お金のことが一番気がかりです。特に、老後の暮らしを支える年金は、どうなるのか心配になるものです。離婚によって年金がどう変わるのか、きちんと知っておくことは、今後の生活設計を立てる上でとても大切です。将来への不安を軽くするためにも、今から知っておきましょう。

色々な方法で必要な情報を得ることができます。手軽なのは、インターネットや本で調べることです。役立つ情報がたくさん載っています。しかし、ウェブサイトや書籍の情報は全ての人に当てはまるわけではないので、自分の状況に合った情報を選ぶことが重要です。また、情報が古い場合もあるので注意が必要です。

より正確で確かな情報を得るには、市区町村の役場や年金事務所に直接行くのが良いでしょう。窓口で相談すれば、担当者が丁寧に教えてくれます。さらに、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談するという方法もあります。専門家は、個々の事情に合わせた的確なアドバイスをくれます。費用はかかりますが、将来の安心のためには、価値のある投資と言えるでしょう。

年金には、国民年金や厚生年金など様々な種類があり、離婚の際に夫婦でどのように分けるかというルールも複雑です。例えば、婚姻期間中に夫婦が共に納めていた厚生年金は、合意があれば分割することができます。また、別れた相手が将来もらう年金の一部を受け取れる制度もあります。

情報収集は、早ければ早いほど良いです。離婚の話し合いがスムーズに進み、より良い条件で合意できる可能性が高まります。焦らず、しっかりと情報を得て、納得のいく形で手続きを進めていきましょう。

離婚後の生活設計

夫婦が別れるということは、人生における大きな転換期です。これまで二人で築き上げてきた生活が大きく変わるため、今後の生活設計全体を改めて考え直す必要があります。衣食住はもちろんのこと、将来の収入や支出についても、一人で生きていくための計画を綿密に立てなければなりません。

特に、老後の生活を支える基盤となる年金制度は、離婚によって大きな影響を受けます。結婚していた期間によって、夫婦それぞれが将来受け取れる年金額が変わってくるからです。老後を安心して暮らすためには、年金がどれくらい受け取れるのかを正しく理解し、足りない部分をどう補うのかを事前に考えておくことが大切です。具体的には、離婚によって年金制度における自分の立場がどう変わるのか、必要な手続きは何なのか、将来どの程度の年金を受給できるのかなど、様々な点を考慮する必要があります。

年金分割という制度では、婚姻期間中に夫婦が共同で積み立てた厚生年金を、離婚時に分割することができます。この制度を利用することで、将来受け取れる年金額を増やすことが可能になります。年金分割には、合意分割と3号分割の二種類があり、それぞれ手続きの方法や条件が異なります。どちらの制度が自分に適しているのか、専門家に相談しながら慎重に検討することが重要です。また、国民年金は、原則として加入期間に応じて支給額が決まるため、離婚後も国民年金保険料を納め続けることが大切です。もし、経済的な理由で保険料を支払うのが難しい場合は、免除や猶予などの制度を活用する方法もあります。役所の担当者や専門家に相談することで、自分に合った方法を見つけることができます。

離婚後の生活を安心して送るためにも、早めの準備と情報収集が欠かせません。一人で生きていくための経済的な基盤をしっかりと築き、将来への不安を少しでも減らすようにしましょう。色々な制度を正しく理解し、専門家の助言も得ながら、自分らしい人生設計を描きましょう。