離婚と精神病:法的視点

調査や法律を知りたい

先生、「回復不可能な精神病」で離婚できるって書いてあるけど、精神病になった人が必ず離婚させられちゃうんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。精神病になったからといって、必ず離婚させられるわけではないんだよ。法律には『回復不可能な精神病』は離婚原因の一つと書かれているけれど、必ず離婚が認められるわけではないんだ。

調査や法律を知りたい

そうなんですね。じゃあ、どんな時に離婚が認められるんですか?

調査・法律研究家

精神病の程度が重くて、夫婦として助け合う義務を果たせないほどで、さらに病気が治る見込みがない場合が考えられるね。ただ、それだけで判断されるわけではなく、病気になった人の今後の生活の保障など、色々な事情を考慮して決められるんだよ。

離婚における「回復不可能な精神病」とは。

はじめに

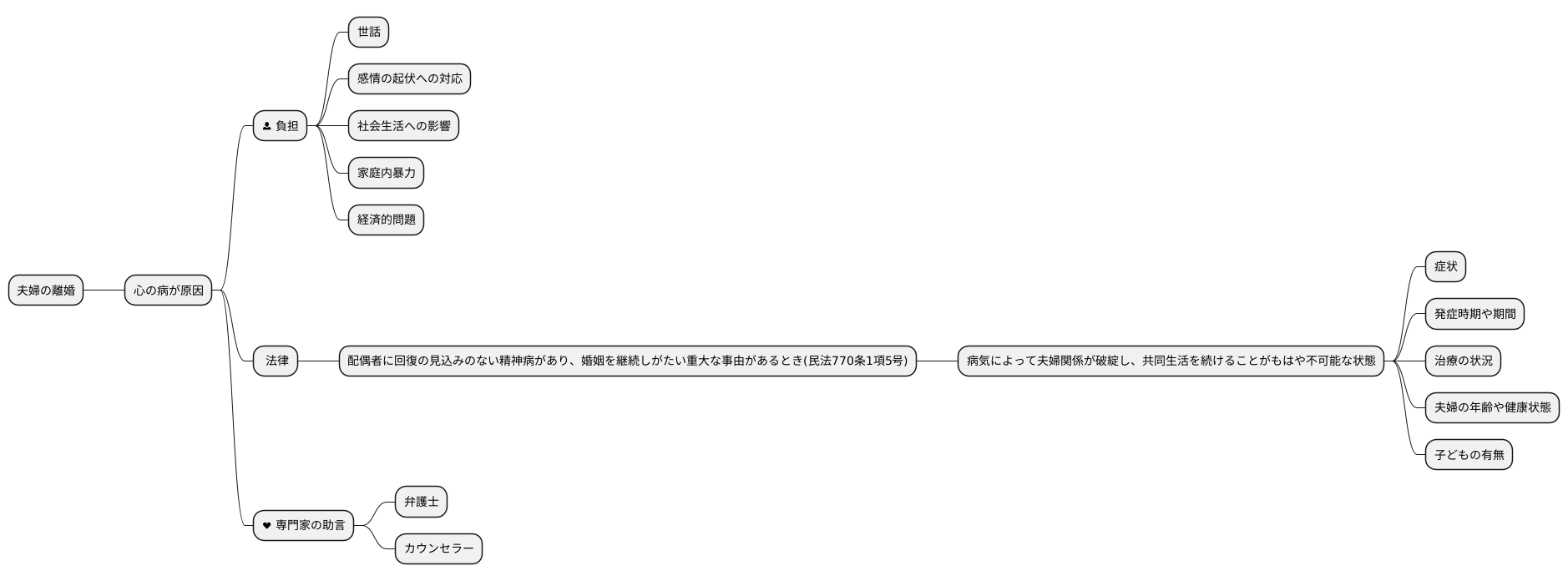

夫婦の仲が壊れてしまうことは、人生における大きな転機となることがあります。その理由は様々ですが、心の病気が原因で離婚に至る場合もあります。これは、心の病という扱いにくい問題が絡むため、法律の面でも慎重な判断が必要となる難しい問題です。この記事では、離婚の理由の一つである「治ることが見込めない心の病気」について、法律の専門家の立場から説明します。

心の病を患う人と生活を共にすることは、想像以上に大変な場合もあります。日々の世話や、感情の起伏への対応、社会生活への影響など、様々な負担がかかる可能性があります。また、病気の種類や症状の重さによっては、家庭内暴力や経済的な問題に発展することもあります。

しかし、心の病という状態だけで簡単に離婚が認められるわけではありません。法律は、心の病を患う人の権利も守る必要があるからです。民法770条1項5号では、「配偶者に回復の見込みのない精神病があり、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」を離婚事由として規定しています。これは、単に病気を患っているだけでは不十分で、その病気によって夫婦関係が破綻し、共同生活を続けることがもはや不可能な状態でなければならないことを意味します。

具体的には、病気の症状、発症時期や期間、治療の状況、夫婦の年齢や健康状態、子どもの有無など、様々な要素を総合的に判断します。例えば、長期間にわたって症状が改善せず、意思疎通が困難で、家庭生活に深刻な支障が出ている場合などは、離婚が認められる可能性が高くなります。

心の病が原因の離婚は、当事者にとって大きな負担となるため、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが大切です。弁護士やカウンセラーなどに相談し、状況に応じた適切な対応をするようにしましょう。

回復不可能な精神病とは

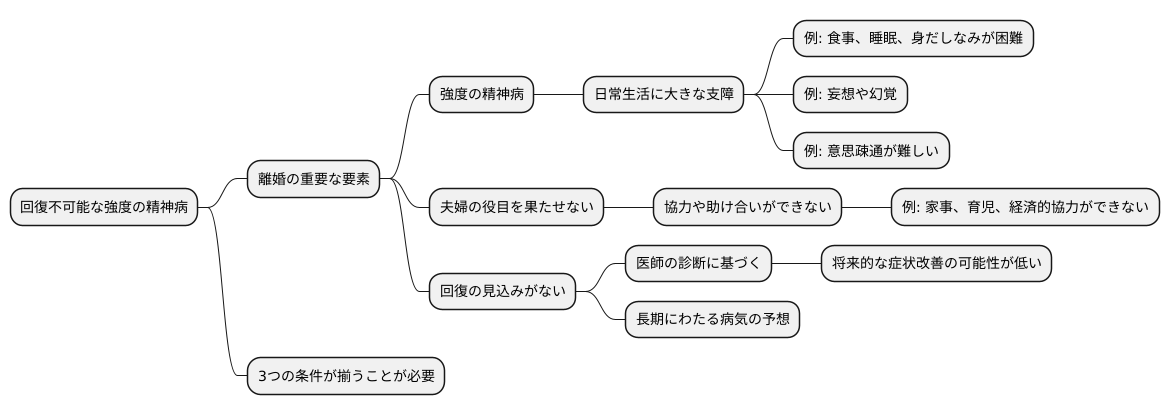

法律の世界で使われる「回復不可能な強度の精神病」とは、配偶者が精神の病気を患い、その状態が重く、夫婦として支え合う役目を果たすことができないほどであり、さらに将来も回復する見込みがない状態のことです。これは、離婚を考える際の重要な要素となります。

ここで特に大切なのは、「強度の精神病」、「夫婦の役目を果たせない」、「回復の見込みがない」という三つの点です。ただ精神の病気を患っているだけでは、離婚の理由としては認められません。

「強度の精神病」とは、日常生活を送るのに大きな支障が出るレベルの精神の病気を指します。例えば、食事や睡眠、身だしなみといった基本的な生活行為が困難である、妄想や幻覚に悩まされている、適切な意思疎通が難しいといった状態が考えられます。

「夫婦の役目を果たせない」とは、夫婦間で協力したり助け合ったりすることが全くできない状態を指します。精神の病気のために、家事や育児、経済的な協力といった夫婦として当然行うべきことが全くできない状態がこれに当たります。

そして「回復の見込みがない」とは、専門家である医師の診断に基づき、将来においても症状が改善する可能性が低いと判断されることを意味します。一時的な症状の悪化ではなく、長期にわたって病気が続くことが予想される場合が該当します。

これらの三つの条件が全て揃って初めて、離婚の理由として認められる可能性が出てくるのです。精神の病気の診断は非常に難しく、専門家の意見や具体的な状況を基に、慎重な判断が必要となります。個々の状況によって判断は異なるため、専門家への相談が不可欠です。

離婚成立の判断基準

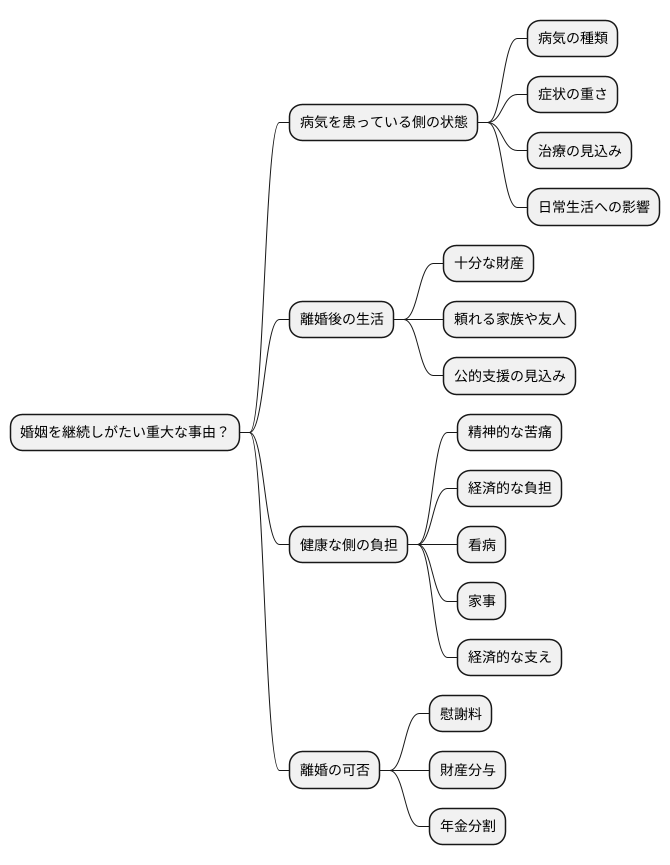

夫婦関係が壊れて二度と修復できない状態、これを法律では「婚姻を継続しがたい重大な事由」と言いますが、この状態にあるかどうかが、離婚を認めるかどうかの重要な判断基準となります。たとえ、一方が治ることのない心の病気を患っていたとしても、必ずしもすぐに離婚が認められるとは限りません。裁判所は様々な事情を細かく見て、最終的な判断を下します。

まず、病気を患っている側の状態がどれほど深刻なのかが重要なポイントです。病気の種類や症状の重さ、治療の見込み、そして日常生活への影響など、様々な角度から検討されます。さらに、離婚した後の生活がどうなるのかも大切な要素です。十分な財産があるか、頼れる家族や友人がいるか、公的な支援を受けられる見込みがあるかなど、生活の基盤を確保できるかどうかが詳しく調べられます。もし離婚によって生活が困窮し、病気がさらに悪化するようなことがあれば、離婚は認められない可能性が高まります。

一方で、健康な側の負担についても目を向けられます。長年にわたり、精神的な苦痛や経済的な負担を強いられてきた場合、その重さも考慮されます。看病や家事、経済的な支えなど、どれだけの負担を強いられてきたのかが判断材料となるのです。

このように、病気の重さ、離婚後の生活の保障、そして健康な側の負担、これら全てを総合的に見て、初めて離婚が認められるかどうかが決まります。そして、もし離婚が認められる場合には、慰謝料や財産分与、年金分割など、具体的な条件についても、これらの事情を踏まえて決められます。どちらか一方の言い分だけが優先されるのではなく、両方の立場を公平に見て、最終的な判断が下されるのです。

療養と生活の保障

夫婦が別れることになった時、特にどちらかが心の病を抱えている場合は、その後の暮らしと治療の支えがとても大切になります。十分な治療を受けられる場や、生活を支えるお金がないと、病状が悪くなるのは避けられません。そこで、裁判所は離婚を認める条件として、治療と生活の保障について指示を出すことがあります。

例えば、病気を抱えていない配偶者に対して、離婚後も一定期間、お金の援助を続けるよう命じることがあります。これは、心の病を抱える配偶者が新しい生活に慣れ、一人で生きていけるようにするための支えとなります。

具体的には、毎月の生活費の援助や、医療費の負担、住まいの提供などが考えられます。金額や期間は、病状の重さや、それまでの生活水準、病気を抱えていない配偶者の収入などを考慮して決められます。

また、お金の援助だけでなく、家族や福祉の相談窓口との協力も重要です。離婚後も適切な支えを受けられるようにすることで、心の病を抱える配偶者の生活を安定させることができます。

福祉の相談窓口では、生活の様々な困りごとについての相談にのってくれます。例えば、住まい探しや仕事探し、年金や生活保護の手続きなどです。また、心の病に関する相談や、地域での活動を紹介してくれることもあります。

離婚は、当事者だけでなく、家族にとっても大きな変化です。特に、心の病を抱える人がいる場合は、周りの人々の理解と支えが、その後の回復に大きな影響を与えます。離婚後も、温かい目で見守り、必要な援助を続けることが大切です。

| 離婚と心の病:支援の必要性 |

|---|

| 夫婦の離婚、特に一方に心の病がある場合、生活と治療の支援が重要。 |

| 裁判所は離婚の条件として、治療と生活保障に関する指示を出す場合あり。 |

| 例:健康な配偶者に対し、離婚後も一定期間の金銭援助を命じる。 |

| 具体的な支援:毎月の生活費、医療費、住まいの提供など。金額と期間は病状、生活水準、健康な配偶者の収入を考慮。 |

| 金銭援助に加え、家族や福祉相談窓口との連携も重要。 |

| 福祉相談窓口:生活困窮、住居・仕事探し、年金・生活保護、心の病相談、地域活動紹介など。 |

| 周囲の理解と支援が回復に大きな影響。離婚後も温かい見守り、必要な援助を続けることが大切。 |

専門家への相談

心の病が原因で夫婦の別れを考える時、法律家や心療内科の先生といった専門の人への相談はとても大切です。法律や心の医学に詳しい専門の人は、その状況を冷静に見て、的確な助言をくれます。心の病は、見た目にはわからない病気で、その症状や周りの人への影響は理解されにくい部分があります。そのため、専門の人の支えは、本人にとって大きな力になります。

法律家は、別れるための手続きや法律の問題について助言してくれます。例えば、財産を分ける方法や、子どもの親権についてなど、様々な問題を解決するための方法を教えてくれます。また、心の病が離婚にどう影響するかといったことについても、法律的な視点から説明してくれます。

心療内科の先生は、病気の状態を診断し、治療の方法について助言してくれます。薬による治療が必要か、カウンセリングを受けるべきかなど、具体的な方法を提案してくれます。また、心の病が日常生活にどのような影響を与えているか、そして、それをどうすれば改善できるかといったことについても、医学的な視点からアドバイスしてくれます。

それぞれの専門の人の知識を合わせることで、より良い解決方法を見つけることができます。例えば、法律家と心療内科の先生が協力することで、離婚の手続きを進めながら、同時に心のケアも受けることができるように調整してくれます。

一人で悩まず、専門の人の力を借りることが、問題解決の第一歩です。相談することで、気持ちが楽になり、前向きに進むことができるはずです。様々な相談窓口がありますので、まずは気軽に連絡してみましょう。話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなることがあります。

| 専門家 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 法律家 | 別れるための手続きや法律問題について助言 | 財産分与の方法、子どもの親権、心の病が離婚にどう影響するか |

| 心療内科医 | 病気の状態を診断し、治療の方法について助言 | 薬物療法、カウンセリング、心の病が日常生活への影響と改善策 |

| 法律家と心療内科医の連携 | より良い解決方法を見つけるための協力 | 離婚手続きと並行した心のケア |

まとめ

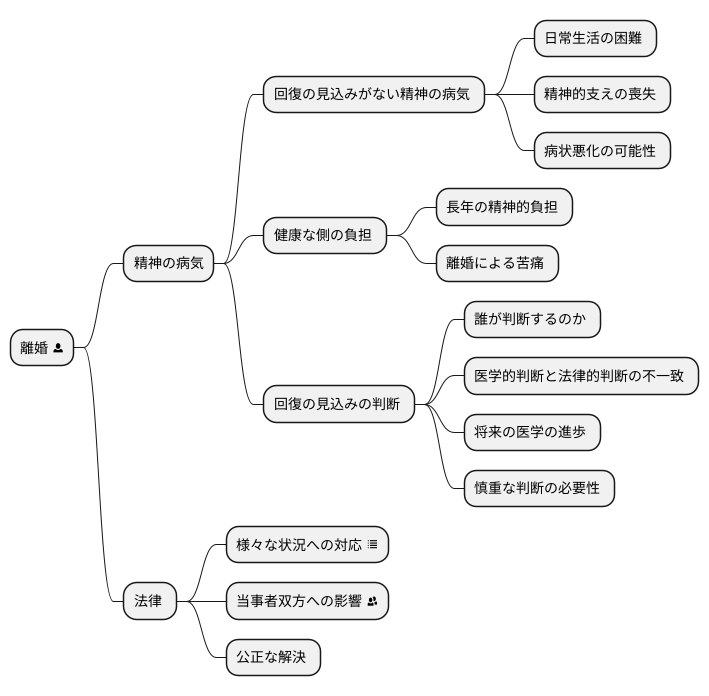

夫婦が人生を共に歩むことをやめる「離婚」には、様々な理由が存在します。その中で、「回復の見込みがない精神の病気」が原因となる場合、法律だけでなく、人道的な配慮も必要となる複雑な問題をはらんでいます。この記事では、この難しい問題について掘り下げて考えてみましょう。

精神の病気を抱えながらの離婚は、当事者にとって大きな負担となります。病気を患っている側は、日常生活を送るだけでも大変な上に、離婚という大きな変化に対応しなければなりません。精神的な支えを失う可能性も高く、病状が悪化する恐れもあります。一方で、健康な側は、長年にわたり、精神的に負担の大きい生活を送ってきたかもしれません。献身的に支えてきたにも関わらず、離婚という結果を迎えることは、大きな苦痛を伴います。

このような状況下で、「回復の見込みがない」という判断を誰がどのように行うのかは、非常に難しい問題です。医師の診断書が必要となる場合がほとんどですが、「回復の見込みがない」という医学的な判断と、法律上の判断が一致しないケースも出てきます。さらに、将来的な医学の進歩によって、回復の可能性が出てくることも考えられます。将来の見通しが難しいからこそ、慎重な判断が求められるのです。

法律は、様々な状況を想定し、柔軟に対応できるようになっています。離婚は、当事者双方の人生に大きな影響を与える出来事です。特に、精神の病気を抱える人にとっては、更なる困難を伴う可能性があります。だからこそ、法律は、両者の権利と利益を守り、公正な解決を目指すための仕組みを設けているのです。この記事を通して、精神の病気と離婚という難しい問題について、少しでも理解を深めていただければ幸いです。