離婚と費用分担:知っておくべきお金の話

調査や法律を知りたい

先生、離婚の時の『婚姻費用分担請求』がよくわからないです。簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

わかった。簡単に言うと、結婚生活を送るためのお金がもらえない時に、相手に請求できる制度だよ。例えば、別居しているのに生活費をもらえない時などに使えるんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、離婚するなら関係ないんじゃないですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。離婚が成立するまでは夫婦として扶養する義務があるから、離婚が決まるまでの生活費などを請求できるんだよ。金額は夫婦の収入などに応じて決まるし、過去の分を請求するのは難しいから早めに相談することが大切だよ。

離婚における「婚姻費用分担請求」とは。

「結婚した夫婦がお金で揉めたときの『婚姻費用分担請求』について説明します。これは、夫婦が一緒に暮らすためのお金、例えば家賃や食費、子どもの教育費などが払ってもらえない時に、相手に請求することです。夫婦は互いに助け合う義務があり、生活費を分担する義務もあります。別々に暮らしていても、結婚している間はこの義務はなくなりません。ですから、離婚が成立するまでの生活費などがもらえない場合は、相手に請求できます。いくら払ってもらうかは、まず夫婦で話し合って決めます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に『婚姻費用分担請求の調停』を申し立てます。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所で審判を受けます。請求できるのは、原則として請求した時(調停を申し立てた時)以降の費用です。それより前の分を請求するのは難しいので、気を付けてください。 実際に請求できる金額は、夫婦の財産や収入など、あらゆる状況を考慮して計算されます。計算には、東京と大阪の養育費等研究会が作った計算表がよく使われています。詳しくは、裁判所のホームページにある『平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の計算に関する実証的研究)の報告について』をご覧ください。

夫婦のお金の話

結婚生活では、住居費や食費、子育てにかかる費用など、様々な費用が発生します。これらは夫婦が協力して負担していくことが理想ですが、実際にはどちらか一方に負担が偏ってしまうことも少なくありません。特に収入に差がある場合や、専業主婦(夫)家庭の場合などは、その傾向が強くなります。例えば、夫が外で働き、妻が家事や育児を担当する場合、夫の収入だけで生活費を賄うことになり、妻は経済的に夫に依存することになります。これは一見、役割分担として成立しているように見えますが、離婚を考える際に大きな問題となる可能性があります。

離婚の際、財産分与として夫婦で築き上げた財産を分けることになりますが、専業主婦(夫)の場合は、経済的に貢献していなくても、家事や育児を通して家庭を支えてきたという内助の功が認められ、財産分与の対象となります。ただし、分与の割合はケースバイケースで、貢献度や婚姻期間の長さなど様々な要素が考慮されます。また、離婚後、子供の養育費についても取り決めが必要です。養育費は、子供が自立するまで支払われるもので、金額は子供の年齢や生活水準、両親の収入などを考慮して決定されます。これらの取り決めは、将来の生活設計に大きく影響するため、専門家に相談しながら慎重に進める必要があります。

離婚協議中は、感情的になりやすく、冷静な判断が難しくなることもあります。相手との話し合いが難航する場合や、法律的な知識が必要な場合は、弁護士などの専門家に相談することで、スムーズな解決につながる可能性が高まります。お金の問題は、夫婦関係だけでなく、離婚後の人生にも大きな影響を与えます。事前に知識を身につけておくことで、将来の不安を軽減し、より良い人生設計を描くことができるでしょう。

| テーマ | ポイント |

|---|---|

| 結婚生活費 | 夫婦間で費用負担の偏りが生じやすい。収入差や専業主婦(夫)家庭で顕著。 |

| 離婚と財産分与 | 専業主婦(夫)でも内助の功が認められ財産分与の対象となる。分与割合はケースバイケース。 |

| 子供の養育費 | 離婚後、子供が自立するまで支払う。金額は子供の年齢、生活水準、両親の収入等で決定。 |

| 離婚協議と専門家 | 離婚協議中は感情的になりやすい。専門家に相談することでスムーズな解決につながる可能性大。 |

| 事前の知識 | お金の問題は夫婦関係や離婚後の人生に大きな影響。事前に知識を持つことで将来の不安軽減。 |

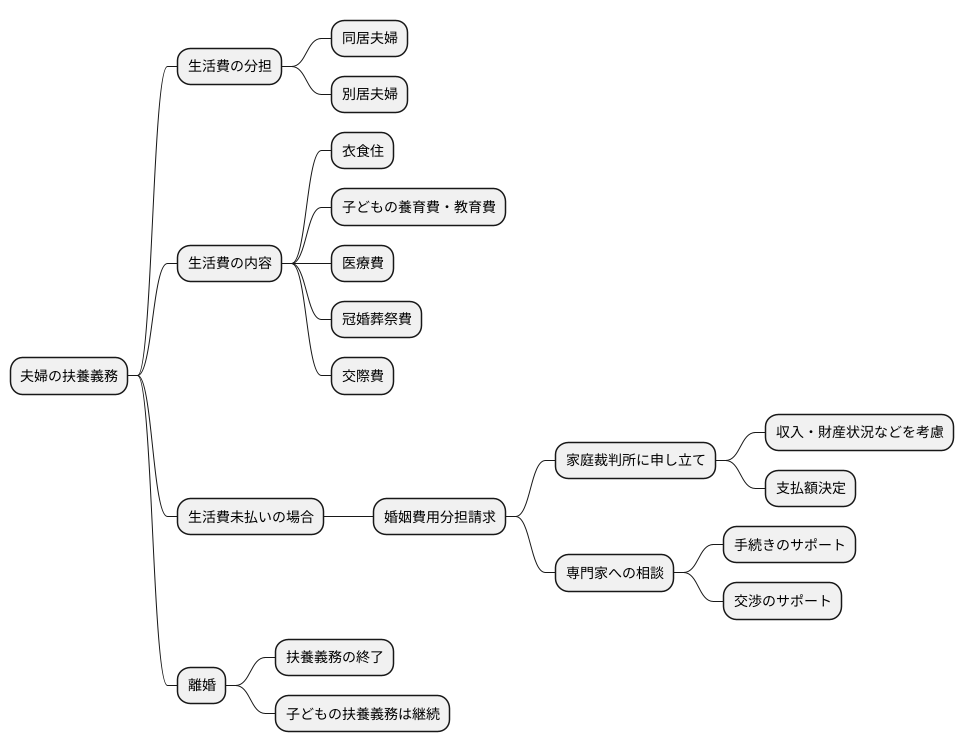

費用分担のしくみ

夫婦として共に生活していく上で、お金の問題は避けて通れません。法律では、夫婦には互いに扶養する義務があると定められています。これは、簡単に言うと、生活していくために必要な費用を、お互いに負担し合わなければならないということです。この義務は、一緒に暮らしている夫婦はもちろんのこと、既に別々に暮らしている夫婦にも同じように適用されます。たとえ気持ちが離れて別居していたとしても、離婚が正式に成立するまでは、生活費を分担する責任があるのです。

生活費とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?衣食住に関わる費用はもちろん、子どもの養育費や教育費、医療費なども含まれます。また、冠婚葬祭に関わる費用や、交際費なども含まれる場合があります。

もし、別居中の配偶者が生活費を支払ってくれない場合は、どうすれば良いのでしょうか?そのような場合は、「婚姻費用分担請求」という手続きを行うことができます。これは、家庭裁判所に申し立てを行い、相手方に生活費の支払いを求める手続きです。裁判所では、夫婦それぞれの収入や財産状況、子どもの年齢などを考慮し、支払うべき金額を決定します。

婚姻費用分担請求は、弁護士などの専門家に相談しながら進めることが一般的です。手続きには様々な書類が必要となる場合があり、専門家の助言を得ながら準備を進めることで、スムーズに進めることができます。また、相手方との話し合いが難しい場合でも、専門家が間に入って交渉してくれるので安心です。別居中の生活費でお困りの方は、一人で悩まずに、まずは専門家に相談してみましょう。費用の負担割合は、夫婦それぞれの収入や財産状況に応じて決められます。収入が多い方が、より多くの費用を負担することになります。

離婚が成立すると、この扶養義務はなくなります。ただし、子どもの親としての扶養義務は継続します。離婚後の子どもの養育費についても、家庭裁判所で決めることができます。

費用分担の決め方

夫婦間で費用をどのように分けるのか、その決め方について説明します。基本的には、夫婦の話し合いで解決することが望ましいです。じっくりと話し合い、お互いが納得できる金額を決めるのが一番良い方法です。しかし、性格の不一致や感情的なもつれなど、様々な理由で夫婦間の話し合いが難しい場合も少なくありません。

話し合いがまとまらない、または話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。調停とは、家庭裁判所の調停委員という第三者を交えて、夫婦が改めて話し合いをする場です。調停委員は中立的な立場で、夫婦間の合意形成を支援してくれます。調停委員の助言や提案を参考にしながら、冷静に話し合いを進めることができます。

それでもなお、調停でも合意に至らない場合は、最終的に裁判官が審判によって金額を決定します。裁判では、夫婦それぞれの収入や財産状況、子どもの年齢や人数、生活水準など、様々な要素を考慮して費用の分担額が決められます。これらの情報は、夫婦双方が正直に開示する必要があります。また、住宅ローンや教育費などの特別な支出がある場合も、考慮の対象となります。

費用の分担額を決める際の基準として、一般的には東京・大阪養育費等研究会が作成した算定表が用いられることが多いです。この算定表は、夫婦の収入や子どもの年齢などに応じて、標準的な養育費の金額を示したものです。ただし、これはあくまで目安であり、個々の家庭の事情によっては、算定表とは異なる金額が決められることもあります。例えば、子どもに特別な支援が必要な場合や、夫婦のどちらかに大きな借金がある場合などは、算定表の金額を調整する必要があるでしょう。

請求できる費用

夫婦関係が破綻し、別居に至った場合でも、生活を維持するために必要な費用は、夫婦間で分担する義務があります。これを婚姻費用といいます。婚姻費用には、日常生活を送る上で欠かせない費用全般が含まれます。具体的には、まず、住む場所を確保するための費用、つまり家賃や住宅ローンの返済金などです。次に、毎日の食事に必要な食費、電気、ガス、水道といった光熱費も含まれます。病気や怪我をした際の治療費などの医療費も必要です。さらに、子供がいる場合には、教育にかかる費用や養育費も含まれます。

婚姻費用は、調停を申し立てた日以降の費用を請求できます。過去の費用、つまり調停を申し立てる前に発生した費用については、原則として請求することはできません。これは、過去の費用については、すでに当事者間で何らかの形で精算されているとみなされるためです。また、過去の費用を請求できるようにしてしまうと、いつまでも費用請求が可能となり、紛争が長期化するおそれがあるためです。そのため、生活に困窮している場合は、一日でも早く調停を申し立てることが大切です。調停の申し立てによって、将来の費用だけでなく、調停成立の日まで遡って費用を請求できるようになります。ただし、調停の申し立て前に発生した費用については請求できないという原則は変わりません。

婚姻費用の金額は、夫婦の収入や生活水準、子供の年齢などを考慮して決定されます。具体的な金額について当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所が調停や審判によって金額を決定します。いずれにしても、生活が困窮している場合は、なるべく早く専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 婚姻費用とは | 夫婦関係が破綻し、別居に至った場合でも、生活を維持するために必要な費用を夫婦間で分担する義務 |

| 費用の範囲 | 日常生活を送る上で欠かせない費用全般(住居費、食費、光熱費、医療費、子供の教育費・養育費など) |

| 請求できる期間 | 調停を申し立てた日以降の費用。過去の費用は原則として請求不可。 |

| 金額決定 | 夫婦の収入、生活水準、子供の年齢などを考慮して決定。合意できない場合は家庭裁判所が調停や審判で決定。 |

| 生活困窮時の対応 | 一日も早く調停を申し立てることが重要。 |

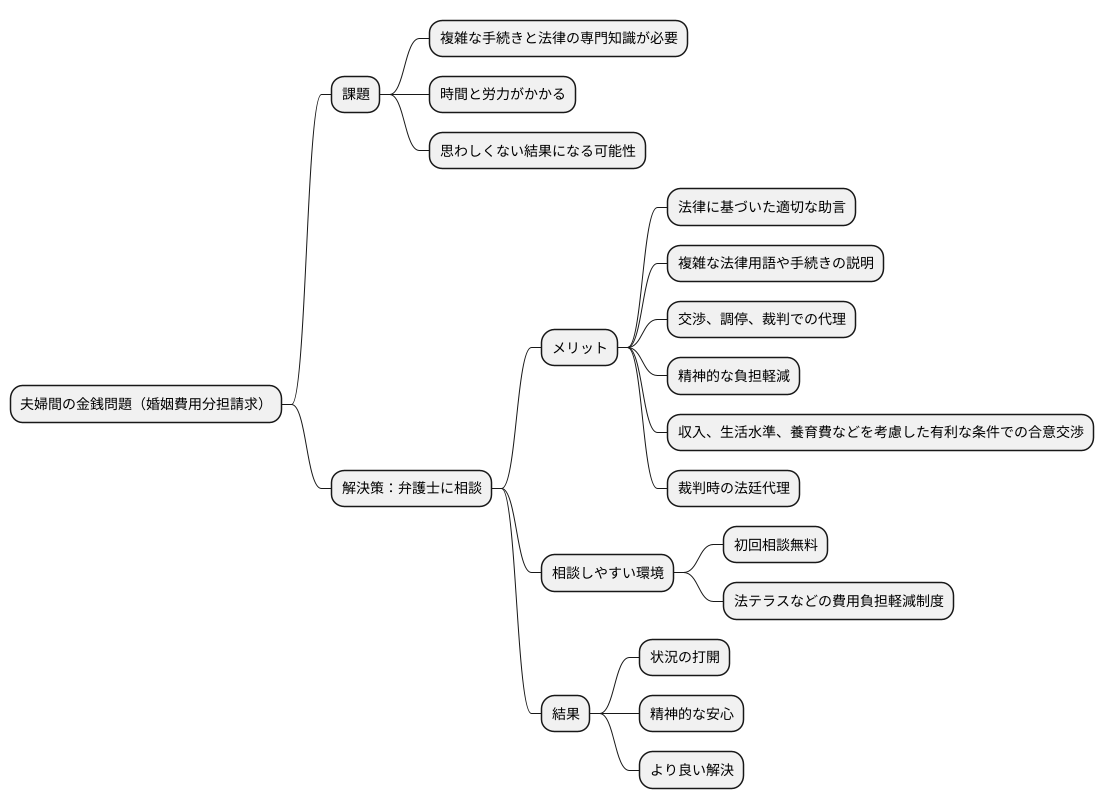

専門家の助け

夫婦間の金銭に関する取り決め、特に婚姻費用分担の請求は、複雑な手続きと法律の専門知識が求められる難しい問題です。自分だけで解決しようとすると、時間と労力がかかるだけでなく、思わしくない結果になる可能性も出てきます。

このような状況で頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。弁護士は、依頼者の状況を丁寧に聞き取り、法律に基づいた適切な助言をしてくれます。複雑な法律用語や手続きについても分かりやすく説明してくれるので、安心して手続きを進めることができます。また、相手方との交渉や調停、裁判など、様々な場面で代理人として対応してくれるため、精神的な負担を軽減することもできます。

特に、婚姻費用分担請求においては、収入や生活水準、子どもの養育費など、様々な要素を考慮して金額を決定する必要があります。弁護士は、これらの要素を適切に評価し、依頼者に有利な条件で合意が得られるよう交渉を進めてくれます。また、裁判になった場合でも、法廷での代理人として、依頼者の権利を守るために最善を尽くしてくれます。

費用の面で不安を感じる方もいるかもしれませんが、初回相談は無料で受け付けている弁護士事務所も多くあります。また、法テラスなどの制度を利用することで、費用負担を軽減できる場合もあります。一人で悩まず、まずは専門家に相談することで、状況の打開につながるだけでなく、精神的な安心も得られるはずです。専門家の助けを借りて、より良い解決を目指しましょう。

調停と審判

家庭裁判所における調停と審判は、どちらも家族間の問題を解決するための法的手続きですが、その進め方や決定に至る過程に違いがあります。まず、調停は、非公開の場で行われます。これは、家族の問題というデリケートな内容を扱うため、プライバシーに配慮した環境で話し合いを進めるためです。調停では、当事者である家族が直接顔を合わせ、それぞれの思いや考えを話し合います。この際、調停委員と呼ばれる第三者が間に入り、双方の意見の調整役を務めます。調停委員は、法律の専門家であると同時に、豊富な人生経験を持つ方が選ばれており、公平な立場から助言や提案を行います。調停の目的は、あくまでも当事者間での合意形成です。そのため、調停委員は一方的に解決策を押し付けることはしません。時間をかけて話し合いを重ね、全員が納得できる結論を目指します。もし調停で合意が成立した場合、その内容は調停調書として作成されます。この調書は、確定判決と同じ法的拘束力を持つため、当事者はその内容に従わなければなりません。一方、審判は、調停で合意に至らなかった場合に家庭裁判所の裁判官が最終的な決定を下す手続きです。審判では、当事者双方がそれぞれの主張を行い、証拠を提出します。裁判官は、提出された証拠や双方の主張に基づいて、法律に照らし合わせ適切な判断を下します。審判で下された決定にも法的拘束力があり、従わなければ強制執行を受ける可能性があります。つまり、財産の差し押さえなど、国家権力によって強制的に決定内容が実行されることになります。調停と審判、どちらの手続きにおいても、自身の主張を明確に伝え、それを裏付ける証拠を準備することが重要です。弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることも有効な手段と言えるでしょう。

| 項目 | 調停 | 審判 |

|---|---|---|

| 性質 | 非公開、合意形成を目指す | 公開、裁判官が決定を下す |

| 進行役 | 調停委員(法律専門家、人生経験豊富) | 裁判官 |

| 目的 | 当事者間の合意 | 裁判官による法的判断 |

| 結果 | 調停調書(法的拘束力あり) | 審判(法的拘束力あり) |

| 合意不成立時の対応 | 審判へ移行 | – |

| 法的拘束力 | あり | あり |

| 不履行時の措置 | 強制執行 | 強制執行(国家権力行使) |