離婚と「同居義務」:知っておくべき法的側面

調査や法律を知りたい

先生、「離婚における『同居義務違反』」がよくわからないです。夫婦は一緒に暮らす義務があるんですよね?

調査・法律研究家

はい、法律では夫婦は同居する義務があるとされています。正当な理由なく別居すると、同居を求められることもあります。ただし、無理やり一緒に住まわされるわけではありません。

調査や法律を知りたい

正当な理由がないと離婚で不利になるってどういうことですか?

調査・法律研究家

例えば、自分が勝手に家を出て行ったのに、相手が悪いと言って離婚をしようとしても、自分が同居義務違反をしているので、離婚が認められにくくなる場合があるということです。逆に、相手が暴力を振るうなどの理由で別居した場合は正当な理由になるので、離婚で不利にはなりません。

離婚における「同居義務違反」とは。

結婚している夫婦は、法律で一緒に暮らす義務があると決められています。もし、ちゃんとしたわけもなく、配偶者が一緒に暮らすことを拒否して別々に暮らしている場合、一緒に暮らすように求めることができます。ただし、本人が一緒に暮らしたくないと思っているのに無理やり一緒に暮らさせることはできません。また、ちゃんとしたわけもなく別々に暮らし始めた場合、一緒に暮らすという夫婦の義務に反することになり、離婚の話し合いの場で、かえって不利になることがあります。一方で、配偶者からの暴力から逃れるためや、お互いの気持ちを落ち着かせるために別々に暮らす場合は、ちゃんとしたわけがあるので、不利になることはありません。

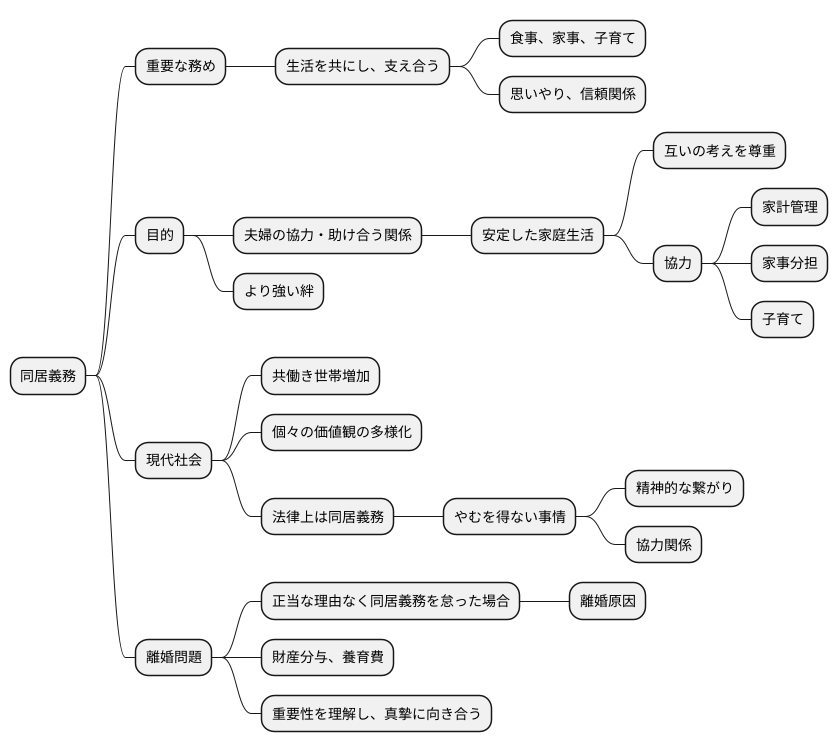

同居義務とは

夫婦にとって「同じ屋根の下で暮らす」ことは、法律で定められた大切な務めです。これは、単に同じ家に住むことだけを意味するのではなく、生活を共にし、支え合うことを指します。食事や家事、子育てといった具体的な行動はもちろんのこと、互いを思いやり、信頼関係を築くことも含まれます。これは「同居義務」と呼ばれ、円満な家庭を築くための土台となるものです。

この務めは、夫婦が協力し合い、助け合う関係性を築くことを目的としています。安定した家庭生活を送るためには、日々の暮らしの中で互いの考えを尊重し、協力し合うことが不可欠です。たとえば、家計の管理や家事の分担、子育てへの参加など、共に責任を持ち、協力することで、より強い絆を育むことができます。

現代社会では、共働き世帯の増加や個々の価値観の多様化など、様々な暮らし方が存在します。しかし、法律上は結婚生活を送る夫婦には、変わらず同居の義務が求められています。やむを得ない事情で別々に暮らすことになったとしても、精神的な繋がりを維持し、夫婦としての協力関係を継続することが重要です。

同居義務は、円滑な夫婦関係を築くための指針となるだけでなく、離婚問題においても重要な意味を持ちます。例えば、正当な理由なく同居義務を怠った場合、離婚の原因となる可能性があります。また、離婚後の財産分与や養育費の決定にも影響を与える可能性があります。そのため、同居義務の重要性を理解し、夫婦関係に真摯に向き合うことが、幸せな家庭生活を送る上で不可欠です。

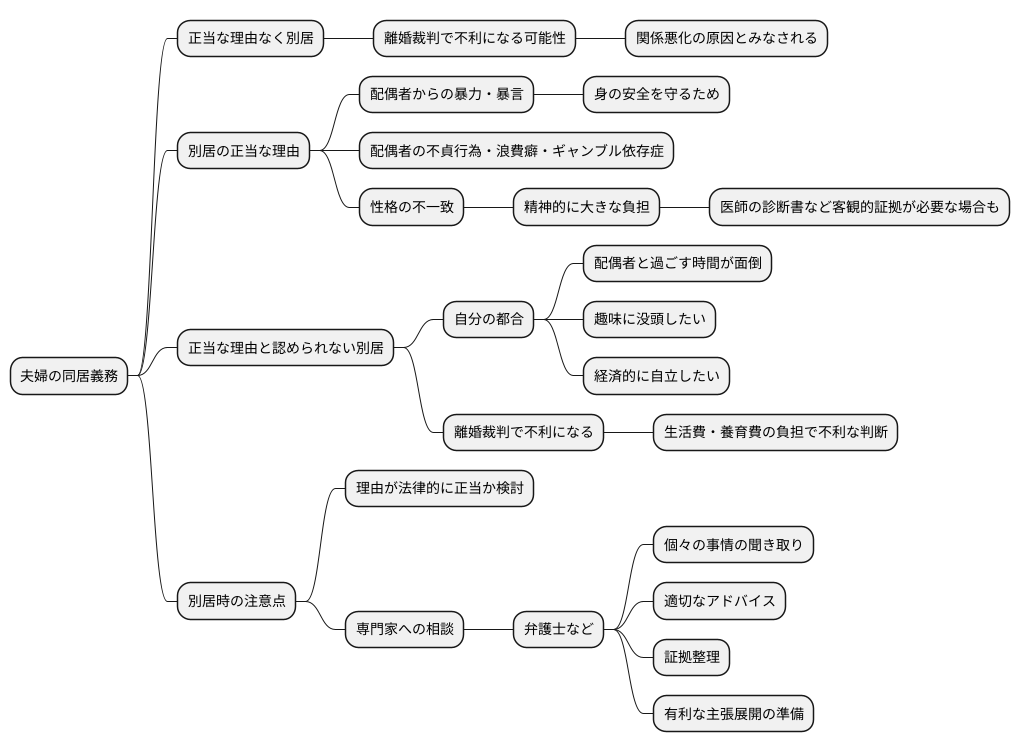

正当な理由のない別居

夫婦には同居の義務があり、正当な理由がないまま別々に暮らすことは、法的に問題となることがあります。一緒に暮らす義務を怠ると、離婚の裁判で不利になる可能性があります。なぜなら、裁判所は、同居義務を破ったことが夫婦関係が悪くなった原因の一つだと考える可能性があるからです。

では、どのような理由であれば別居が正当化されるのでしょうか?例えば、配偶者から暴力や暴言を受けている、あるいは精神的に追い詰められているといった場合には、身の安全を守るために別居することは正当な理由と認められます。また、配偶者の不貞行為や浪費癖、ギャンブル依存症なども、別居の正当な理由となる可能性があります。さらに、どうしても性格が合わず、一緒に生活することが精神的に大きな負担となる場合も、正当な理由として認められることがあります。ただし、単に「性格が合わない」というだけでは不十分で、医師の診断書など客観的な証拠が必要となる場合もあります。

一方、自分の都合だけで別居した場合、正当な理由とは認められません。例えば、単に配偶者と過ごす時間が面倒だから、趣味に没頭したいから、あるいは経済的に自立したいからといった理由は、正当な理由とは認められないでしょう。このような理由で別居した場合、離婚の裁判で不利になるだけでなく、別居期間中の生活費や子どもの養育費の負担についても、不利な判断が下される可能性があります。

別居を考えている場合は、まずその理由が法律的に正当と認められるかどうかを慎重に検討することが重要です。自分だけで判断するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の事情を丁寧に聞き取り、適切なアドバイスをしてくれます。また、別居に至った経緯や証拠を整理し、裁判になった場合に備えて、有利な主張を展開するための準備も手伝ってくれます。

正当な理由のある別居

夫婦が一緒に暮らさないことを別居と言いますが、どんな理由でも許されるわけではありません。法律では、夫婦には一緒に暮らす義務があるとされています。正当な理由なく別居した場合、同居義務に違反しているとみなされ、離婚を求められた際に不利になる可能性があります。では、どのような別居が正当な理由として認められるのでしょうか。

まず、身の危険が伴う場合です。例えば、配偶者から暴力や暴言、精神的な嫌がらせなどを受けている場合、安全のために別居することは正当な理由として認められます。この場合、暴力を振るわれた時の診断書や、暴言を録音した音声データ、周囲の人からの証言など、客観的な証拠を集めておくことが重要です。証拠があれば、別居の正当性をより強く主張できます。

次に、夫婦関係の修復が難しい状況で、関係を落ち着かせるための冷却期間として別居する場合も、正当な理由と認められる可能性があります。ただし、単に関係が悪化したというだけでは不十分です。話し合いを試みた記録や、カウンセリングを受けた記録など、関係修復のための努力をした証拠があると、より説得力が増します。また、冷却期間として別居する場合、どのくらいの期間別居するのか、その間にどのようなことをするのかなど、具体的な計画を立てておくことが大切です。

さらに、病気の治療や親の介護など、やむを得ない事情で別居する場合も、正当な理由として認められる可能性があります。この場合、医師の診断書や介護が必要なことを証明する書類など、客観的な証拠を準備しておくことが重要です。

いずれの場合も、別居に至った経緯や状況を具体的に説明できることが重要です。日記やメモなどに、日々の出来事を記録しておくことも役立ちます。別居の正当性を主張するためには、証拠となる資料や証言を準備し、客観的に説明できる準備をしておくことが大切です。

| 正当な別居の理由 | 詳細 | 必要な証拠 |

|---|---|---|

| 身の危険がある場合 | 配偶者からの暴力、暴言、精神的な嫌がらせなど | 診断書、音声データ、周囲の人の証言など |

| 関係修復のための冷却期間 | 夫婦関係の修復が難しい状況で、関係を落ち着かせるための期間 | 話し合いの記録、カウンセリングの記録、具体的な別居計画など |

| やむを得ない事情 | 病気の治療、親の介護など | 医師の診断書、介護が必要なことを証明する書類など |

同居の強制と現実

夫婦は共に暮らし、支え合うことが理想とされています。法律にも同居の義務が記されており、夫婦としての責任の一つとされています。しかし、この同居義務、言葉の通りに相手を強制的に同じ家に住まわせることは事実上不可能です。いくら裁判所が同居を命じる判決を出したとしても、警察官が無理やり連れ戻すようなことは決してありません。

同居は、夫婦相互の信頼と協力の上に成り立つものです。相手が望まないのに、強制的に同じ屋根の下で暮らしたとしても、関係が修復されるどころか、より一層悪化することは想像に難くありません。日々の生活を共に送る中で、些細な言動のずれが大きな亀裂を生み、心の距離はますます広がってしまうかもしれません。

同居を拒否する背景には、様々な事情が考えられます。例えば、性格の不一致や価値観の違い、あるいは家庭内暴力や不貞行為といった深刻な問題が潜んでいる可能性もあります。単に一緒に暮らすことを拒むのではなく、何か伝えたいメッセージが隠されているかもしれないのです。

このような状況で大切なのは、まず相手の話に耳を傾けることです。なぜ同居したくないのか、その本当の理由を理解しようと努めることが重要です。感情的にならず、冷静に話し合い、お互いの気持ちを尊重しながら解決策を探る必要があります。もし、話し合いが難しい場合は、信頼できる第三者、例えば家族や友人、専門の相談員などに間に入ってもらうのも一つの方法です。

同居義務は、夫婦関係を維持するための制度ではありますが、強制力には限界があります。真に夫婦関係を修復したいと願うならば、まずは相手を理解し、尊重する姿勢が不可欠です。そして、十分な話し合いを通じて、共に歩むべき道を模索していく必要があるでしょう。場合によっては、同居を諦め、離婚という選択をすることも、一つの解決策となるかもしれません。

| 法律上の同居義務 | 同居義務の実態 | 同居拒否の背景 | 解決策 |

|---|---|---|---|

| 夫婦は同居の義務を負う | 強制力はない | 性格の不一致、価値観の違い、家庭内暴力、不貞行為など | 相手の話に耳を傾ける、冷静に話し合う、第三者に間に入ってもらう、離婚という選択肢も |

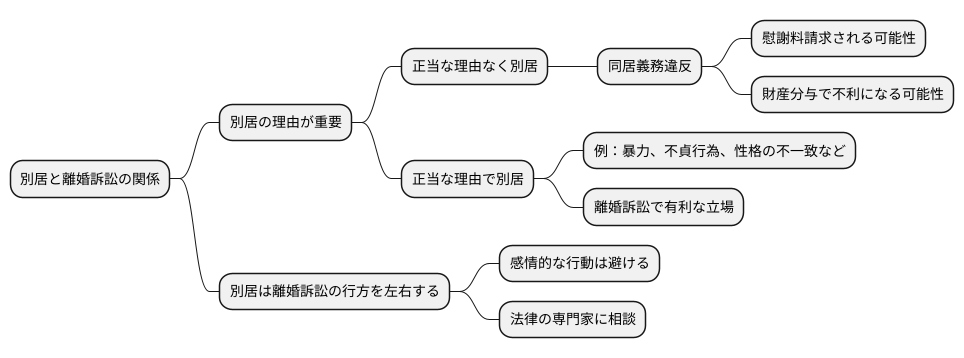

離婚訴訟への影響

夫婦が離婚を決意する過程で、別居はしばしば避けられない選択となります。しかし、別居に至るまでの経緯や理由は、その後の離婚訴訟に大きな影響を及ぼすことを忘れてはなりません。特に、同居の義務をどちらが破ったのかは、慰謝料や財産分与といった重要な争点に深く関わってきます。

民法では、夫婦には同居の義務が定められています。正当な理由もなくこの義務に違反し、一方的に家を出て別居を開始した場合、その行動は夫婦関係の破綻を招いた主要な原因とみなされる可能性があります。そうなると、別居を開始した側は、相手方に精神的な苦痛を与えたとして、慰謝料の支払いを命じられる可能性が高くなります。金額はケースバイケースですが、別居期間の長さや関係の悪化具合などが考慮され、高額になる場合も見られます。

また、財産分与においても、同居義務違反は不利な材料となる可能性があります。離婚の際に夫婦で築き上げた財産は、原則として半分ずつ分割されますが、同居義務違反をした側は、その貢献度が低いと判断され、本来受け取れるはずの財産が減額されることもあり得ます。

反対に、正当な理由に基づいて別居していた場合はどうでしょうか。例えば、相手方の暴力や不貞行為、あるいは深刻な性格の不一致など、やむを得ない事情で別居を選択した場合は、離婚訴訟において有利な立場に立つことができます。別居の理由を明確に説明し、証拠となる写真や記録、証言などを提出することで、自身の正当性を主張することが重要です。

別居は離婚訴訟の行方を左右する重要な要素です。感情的な行動ではなく、冷静な判断と法的な知識に基づいて行動することが大切です。離婚問題に発展した場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な助言と対応策を仰ぐことを強くお勧めします。

専門家への相談

夫婦間の同居義務や別居にまつわる問題は、法律の規定だけでなく、それぞれの夫婦の事情によって大きく変わる難しい問題です。そのため、問題が起きた時や、別居を考えている時は、弁護士などの専門家に相談することがとても大切です。

法律の専門家である弁護士は、法律に基づいた的確な助言をしてくれます。問題解決のため、どのような手続きが必要か、どんな選択肢があるのかなどを丁寧に教えてくれます。また、別居や離婚を考えている場合、自分にとって有利な条件で合意できるように交渉をしたり、必要に応じて調停や裁判といった法的手続きを進めるサポートもしてくれます。金銭面のこと、子供の養育費や親権のことなど、様々な問題について、法律の専門家としての知識と経験に基づいた助言をもらえます。

離婚を巡る裁判では、弁護士は依頼を受けた人の代理人として、相手方との交渉や裁判所での手続きを行います。裁判になった場合、法律や手続きに詳しくない人が一人で対応するのは大変難しいです。弁護士に依頼することで、依頼人の権利を守り、有利な条件で解決できるように尽力してくれます。また、精神的な負担を軽くするためにも、弁護士に相談することは大きな助けになります。

別居や離婚を考えている時、将来への不安や相手方との関係で大きなストレスを抱えることは少なくありません。一人で抱え込まずに、早めに専門家に相談することで、問題の早期解決につながるだけでなく、精神的な負担も和らげることができます。問題が大きくなってしまう前に、弁護士などの専門家の力を借りることを強くお勧めします。話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることもあります。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。

| 相談相手 | 相談内容 | メリット |

|---|---|---|

| 弁護士などの専門家 | 別居・離婚問題、手続き、交渉、調停、裁判、金銭面、子供の養育費や親権など |

|