離婚と3年以上生死不明:配偶者の不在

調査や法律を知りたい

先生、「離婚における『3年以上の生死不明』って、具体的にどういうことですか?ただ単に行方が分からなくなったら離婚できるんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。ただ行方が分からないだけではダメなんだ。生死が不明、つまり生きているか死んでいるかのどちらか分からない状態が3年以上続く必要があるんだよ。生存の証明も死亡の証明もできない状態が続くことが重要なんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、もし生きていることが後で分かったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

そうだね、もし生きていることが分かったとしても、一度成立した離婚は無効にならないんだ。ただし、再婚は認められないといった制限はある。また、失踪宣告とは少し違うから注意が必要だよ。失踪宣告は、7年以上消息が途絶えた場合に家庭裁判所が死亡したとみなす制度で、離婚原因になる『3年以上の生死不明』とは別のものなんだ。

離婚における「3年以上の生死不明」とは。

「結婚生活を解消するための裁判では、法律で決められた五つの理由のどれか一つに当てはまらないと、解消は認められません。その五つの理由の一つに、「三年以上生死がわからない状態」というものがあります。これは、ただ単に居場所がわからないというだけでなく、生きているという証拠も死んでいるという証拠もない状態を指します。必ずしも死んでいる見込みが高い必要はなく、例えば、心の病を患った妻が着替えもお金も持たずに家を出て、三年以上も連絡が取れない場合なども、生死不明と判断された裁判の例があります。ちなみに、これと似たような状況で解消が認められるものに、法律で人がいなくなったとみなす「失踪宣告」というものがあります。」

離婚できる理由

夫婦が人生を共に歩むことをやめる離婚は、法律で定められた然るべき理由がなければ認められません。勝手な都合で別れることはできないのです。離婚を認める理由は民法という法律にきちんと書かれており、単に気が合わない、価値観が違うといった曖昧な理由では離婚はできません。

では、法律で認められた離婚理由とは一体どのようなものでしょうか。例えば、配偶者が他の人と不倫をする、一方的に家を出て行って戻ってこない、治る見込みのない心の病を患っているといった、夫婦関係を続けることがとても難しくなる深刻な事情が挙げられます。しかし、これらの事情があったとしても、ただそれだけでは離婚は認められません。きちんと証拠で事実を証明する必要があるのです。例えば不倫であれば、相手と親密に写っている写真や、愛情のこもった言葉を交わした手紙や電子メールの記録などが証拠となります。

また、長期間にわたって配偶者からの連絡が途絶えている場合も、離婚の理由として認められることがあります。これは、配偶者から一方的に見捨てられた状態であり、夫婦関係が破綻していると判断されるためです。この場合も、いつから連絡が取れなくなったのか、どのような手段で連絡を試みたのかなど、状況を明らかにする証拠が必要です。

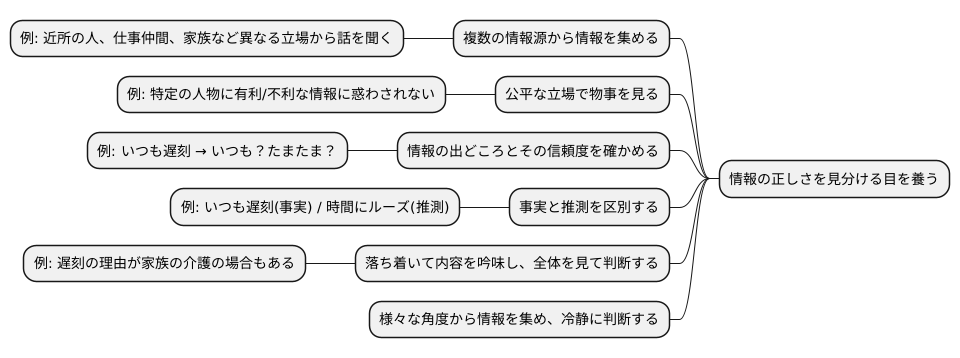

離婚を考えている場合、まず自分の状況が法律で定めた離婚の理由に当てはまるかどうかをじっくり確認することが大切です。そして、当てはまる場合には、それを裏付ける証拠を集めることが欠かせません。集めた証拠は、離婚の話し合いや裁判で自分の主張を認めてもらうためにとても重要な役割を果たします。ですから、証拠は大切に保管し、内容をきちんと整理しておくようにしましょう。冷静に、そして慎重に事を進めることが、望む結果を得るために必要です。

| 離婚の可否 | 条件 | 必要な証拠 |

|---|---|---|

| 認められない | 勝手な都合、気が合わない、価値観が違う | – |

| 認められる |

|

|

生死不明とは

生死不明とは、読んで字のごとく、生きているのか死んでいるのか分からない状態のことを指します。単に所在が分からなかったり、連絡がつかないというだけでは不十分です。生存の確認ができないばかりか、死亡の事実も確認できない状況でなければなりません。

例えば、夫または妻が突然家を出て、その後連絡が全く取れなくなり、警察に捜索願を出しても見つからず、戸籍にも死亡の記録がない、といった状況が考えられます。この場合、死亡している可能性が高いと証明する必要はありません。例えば、精神的に不安定な妻が、お金も持たずに家を出て、3年以上も音信不通になった場合でも、生死不明と認められる可能性があります。行方不明になった人の性格や日頃の暮らしぶり、失踪に至った詳しい状況なども判断材料となります。

生死不明は、民法上の規定にも深く関わってきます。生死不明の状態が7年間続くと、家庭裁判所に申し立てることで死亡したものとみなすことができます(失踪宣告)。失踪宣告を受けると、法律上は死亡したものとして扱われますので、相続手続きなどが行えるようになります。また、3年以上生死不明の状態が続くと、離婚原因の一つとして認められます。これは、残された夫または妻の生活の安定を図るための法律上の配慮と言えるでしょう。

生死不明は、様々な法的問題に繋がる可能性があるため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、個々の状況に応じて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、生死不明になった家族を探す場合は、警察に捜索願を出すだけでなく、探偵などの専門機関に相談するのも一つの方法です。できる限りの手段を講じ、一日も早い解決を図ることが大切です。

| 生死不明 | 生存も死亡も確認できない状態 |

|---|---|

| 例 | 長期間の行方不明、連絡不通、捜索願を出しても見つからない、死亡記録がない |

| 条件 | 死亡の証明は不要。失踪の状況、本人の性格、生活状況などが判断材料。 |

| 民法上の規定 |

|

| 対応 | 弁護士等の専門家への相談、警察への捜索願、探偵への相談など |

失踪宣告との違い

人が長期間行方が分からなくなった場合、法律上、様々な問題が生じます。財産の管理はどうなるのか、相続はどうするのか、配偶者はどうなるのか。こうした問題に対処するために、「生死不明」と「失踪宣告」という二つの制度があります。どちらも人が行方知れずになった場合の制度ですが、目的や効果が大きく異なります。

まず、生死不明とは、民法において、ある人が生死が分からない状態のことを指します。これは、主に離婚の場面で問題となります。配偶者が3年以上生死不明の状態であれば、もう一方の配偶者は家庭裁判所に離婚を請求できます。これは、行方不明の配偶者が生きているか亡くなっているか分からない状態でも、残された配偶者の生活再建を可能にするための制度です。ただし、生死不明はあくまでも離婚原因の一つに過ぎません。財産分与や慰謝料などの問題は、離婚が成立した後、改めて話し合う必要があります。また、生死不明になった人が後に生きて戻ってきた場合には、改めて婚姻関係を解消する手続きが必要になることもあります。

一方、失踪宣告は、不在者の財産管理や相続などを円滑に進めるための制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、一定の要件を満たせば、失踪宣告が認められます。失踪宣告されると、法律上はその人が死亡したものとみなされます。そのため、相続人たちは遺産分割協議を行い、相続手続きを進めることができます。また、不在者の財産を管理するための不在者財産管理人を選任することもできます。この制度は、行方不明者の財産を保護し、相続人の権利を守るために重要な役割を果たします。ただし、失踪宣告を受けた人が生きて戻ってきた場合には、宣告は取り消され、財産は本人に返還されます。

このように、生死不明と失踪宣告は、どちらも人が行方不明になった場合の制度ですが、目的や効果が全く異なるため、混同しないように注意が必要です。生死不明は離婚問題、失踪宣告は財産管理や相続問題というように、それぞれの状況に応じて適切な制度を利用することが重要です。もし、家族が行方不明になり、これらの制度についてお困りの場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

| 制度 | 目的 | 効果 | 要件 | 戻ってきた場合 |

|---|---|---|---|---|

| 生死不明 | 離婚原因の一つ | 配偶者が3年以上生死不明の場合、もう一方の配偶者は離婚を請求できる。 | 配偶者が3年以上生死不明であること。 | 改めて婚姻関係を解消する手続きが必要になる場合もある。 |

| 失踪宣告 | 不在者の財産管理や相続などを円滑に進める。 | 法律上、その人が死亡したものとみなされる。相続手続き、不在者財産管理人の選任が可能。 | 家庭裁判所への申し立て、一定の要件を満たすこと。 | 宣告は取り消され、財産は本人に返還される。 |

3年という期間

人が行方不明になってから3年という期間は、様々な法律や制度で重要な意味を持ちます。なぜ3年という期間が選ばれたのか、その背景には行方不明になった人の生存可能性と残された家族の生活再建という二つの大きな視点があります。

まず、人が行方不明になった後、3年以上経過すると生存している可能性は低いと一般的に考えられます。もちろん、様々な状況が考えられますが、3年という期間は、様々な要因を考慮した上で、生存の可能性と家族の生活再建のバランスをとるために設定された妥当な期間と言えるでしょう。もしこの期間が短すぎれば、行方不明者が生きているにも関わらず、家族が法的な手続きを進めてしまい、行方不明者本人に不利益が生じる可能性があります。

一方で、残された家族の視点も重要です。愛する人が突然行方不明になると、家族は精神的な苦痛に加え、経済的な不安にも直面します。行方不明者の財産管理や相続手続きなど、様々な法的問題を解決するためには、一定の期間が必要となります。もしこの期間が長すぎれば、残された家族が生活を再建する上で大きな支障となります。3年という期間は、家族が悲しみを乗り越え、新たな生活を始めるための準備期間として、ある程度の猶予を与えていると言えるでしょう。

さらに、この3年という期間は、他の法律や制度にも影響を与えています。例えば、失踪宣告の申し立ては、原則として行方不明になってから7年経過しないと行うことができません。この7年という期間も、3年という期間を基礎として、さらに時間的な余裕を持たせたものと考えられます。このように、3年という期間は、行方不明者と残された家族の双方にとって、重要な意味を持つだけでなく、関連する法律や制度全体の根幹を成す重要な要素となっているのです。

必要な証拠

夫婦の縁を切る離婚訴訟において、相手が3年以上生死不明であることを理由とする場合、裁判所にその事実を納得させるだけの十分な証拠を提出しなければなりません。単に「連絡が取れない」というだけでは到底不十分です。

まず、相手がいなくなった理由や状況を詳しく説明する必要があります。例えば、突然家を出て行ったのか、あるいは旅行中に行方不明になったのかなど、可能な限り詳細な情報を提供することが重要です。また、相手を探すためにどのような努力をしたかについても、具体的に説明する必要があります。警察に捜索願を出した場合は、その受理番号や担当部署の連絡先などを示し、届け出の事実を裏付けることが重要です。興信所に調査を依頼した場合は、その報告書を証拠として提出します。報告書には、調査の方法や結果、行方不明者の交友関係など、詳細な情報が記載されていることが望ましいです。

さらに、行方不明者の知人や友人、職場の同僚などから証言を得ることも有効です。これらの証言は、行方不明者の性格や行動パターン、失踪前の様子などを知る上で貴重な情報となります。また、行方不明者が最後に目撃された場所や日時、所持していた金銭や持ち物なども重要な情報です。公共交通機関を利用していた場合は、乗車記録やICカードの利用履歴なども証拠となります。

裁判所は、提出されたこれらの証拠を総合的に判断し、行方不明者の生死不明の状態を認定します。証拠が不十分な場合、離婚が認められない可能性があります。そのため、できるだけ多くの証拠を集め、行方不明の状態を客観的に証明することが不可欠です。自分だけで証拠を集めるのが難しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、適切な証拠収集を行うことも検討しましょう。弁護士は、証拠収集の方法や裁判所への提出方法などについて、専門的なアドバイスを提供してくれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 行方不明の理由・状況 | 失踪の経緯、家出か旅行中行方不明かなど詳細な情報を提供 |

| 捜索の努力 | 警察への捜索願(受理番号、担当部署)、興信所調査報告書など |

| 知人・友人・同僚の証言 | 行方不明者の性格、行動パターン、失踪前の様子など |

| 目撃情報 | 最後に目撃された場所、日時、所持品、交通機関利用記録など |

| 証拠の必要性 | 証拠不十分だと離婚認められない可能性。客観的な証明が必要 |

| 弁護士への相談 | 証拠収集、裁判所への提出に関して専門的アドバイス |