養育費算定表:適正な養育費を知る

調査や法律を知りたい

先生、養育費算定表って、どうやって使うんですか?難しそうでよくわからないです。

調査・法律研究家

大丈夫だよ。簡単に言うと、お父さんとお母さんの収入によって、養育費の目安の金額がわかる表なんだ。縦軸がお父さんの収入、横軸がお母さんの収入で、それぞれの収入が交わるところに金額が書いてあるんだよ。

調査や法律を知りたい

へえ、そうなんですね。でも、みんな同じ表を使うんですか?

調査・法律研究家

子どもが何人か、何歳かによって、いくつか表があるんだよ。でも、あくまでも目安だから、特別な事情があれば、この金額とは違う金額になることもあるんだよ。

離婚における「養育費算定表」とは。

「子の養育費を決めるための表」について説明します。この表は、東京と大阪の裁判官が一緒に研究して作ったもので、簡単に養育費の金額を計算するために使われます。東京と大阪だけでなく、全国の裁判所で養育費を決める時に参考にされています。詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。この表は、子どもの人数(1人から3人)と年齢(0歳から14歳と15歳から19歳)によって、9つの種類があります。表の縦には養育費を払う人の収入、横には受け取る人の収入が書いてあり、それぞれの収入が交わる所の金額が、養育費の目安となる金額です。この表は、だいたいの養育費の金額を簡単に計算できるように作られたものなので、それぞれの家庭の事情は考えていません。もし、特別な事情があって、この表の金額を使うと明らかに不公平になる場合は、その事情をきちんと説明する必要があります。

養育費算定表とは

子どもを持つ夫婦が離婚する際、養育費の金額を決める上で重要な役割を果たすのが養育費算定表です。これは、東京と大阪の裁判所の判事が共同で研究、作成したもので、全国の家庭裁判所で養育費を決める際の基準として広く使われています。養育費は、子どもの健やかな成長に必要な費用を保障するために必要不可欠であり、この算定表は、もめごとを未然に防ぎ、円滑な子育て環境を作る上で役立っています。

この養育費算定表は、子どもの人数と年齢に応じて細かく分けられています。支払う側の年収と受け取る側の年収が交わる所に、標準的な金額が示されています。例えば、子どもが一人いて、年齢が0歳から2歳までの場合、支払う側の年収が300万円、受け取る側の年収が200万円であれば、標準的な養育費の金額はおよそ3万円となります。このように、当事者間で金額の目安を簡単に知ることができるため、話し合いをスムーズに進めることが期待されます。

また、この算定表は、裁判所においても、迅速かつ公平な判断をするための資料として活用されています。裁判官は、個々の事情を考慮しながら、この表を参考に養育費の金額を決定します。ただし、算定表に示された金額はあくまでも目安であり、必ずしもその金額がそのまま採用されるとは限りません。例えば、子どもの特別な教育費用や、病気などの事情があれば、その金額を加減することがあります。

養育費算定表は、インターネット上でも公開されており、誰でも簡単に確認することができます。離婚を考えている夫婦にとって、養育費の金額を事前に把握することは、将来設計を立てる上で非常に大切です。この表を活用することで、より具体的な話し合いを進めることができ、子どもにとってより良い環境を作ることに繋がると考えられます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 養育費算定表の目的 | 子どもの健やかな成長に必要な費用を保障するため。円滑な子育て環境を作るため。 |

| 算定方法 | 子どもの人数と年齢、支払う側と受け取る側の年収を基に算出。 |

| 算定表の利用場面 | 当事者間の話し合い、裁判所における養育費決定の資料。 |

| 算定表の法的拘束力 | 目安であり、必ずしもその金額がそのまま採用されるとは限らない。子どもの特別な教育費用や病気などの事情があれば、金額を加減することがある。 |

| アクセス方法 | インターネット上で公開。 |

| 利用メリット | 金額の目安を簡単に知ることができる。将来設計を立てる上で役立つ。より具体的な話し合いを進めることができる。 |

算定表の使い方

養育費の金額を決めるのは、当事者にとって大きな課題です。感情的な対立が生じやすく、なかなか合意に至らないケースも少なくありません。そこで、客観的な基準として養育費算定表が活用されています。この算定表は、家庭裁判所が定期的に発表しており、全国どこでも共通に使用できます。

算定表は、子どもの人数と年齢に応じて細かく分類されています。子どもが1人、2人、3人の場合それぞれに表があり、さらに子どもの年齢が0歳から14歳までと15歳から19歳までで区分されています。つまり、全部で9つの表から構成されています。それぞれの表は、縦軸に支払う側の年収、横軸に受け取る側の年収が記載されたマトリクス形式になっています。

算定表の使い方は至って簡単です。まず、自分の子どもの人数と年齢に合った表を選びます。次に、表の縦軸から支払う側の年収を見つけ、横軸から受け取る側の年収を見つけます。そして、その二つの線が交差する部分を見れば、標準的な養育費の金額が示されています。例えば、子どもが1人で5歳、支払う側の年収が400万円、受け取る側の年収が200万円の場合、子どもが1人で0歳から14歳までの表を用います。該当の表で、400万円と200万円が交差する欄に記載されている金額が、標準的な養育費となります。

ただし、この算定表で示されている金額はあくまでも標準的な金額です。実際の養育費の金額は、子どもの生活水準や教育費、それぞれの親の経済状況など、様々な事情を考慮して個別に決定されます。そのため、算定表の金額を必ずしも遵守する必要はありません。しかし、算定表は当事者間の話し合いの出発点として、客観的な基準を示すものとして非常に役立ちます。当事者同士が冷静に話し合いを進めるためにも、算定表を有効に活用することが大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 養育費算定表 | 家庭裁判所が定期的に発表する、養育費を決めるための客観的な基準。全国共通で使用可能。 |

| 算定表の分類 | 子どもの人数(1人、2人、3人)と年齢(0-14歳、15-19歳)に応じて、合計9つの表に分類。 |

| 表の形式 | 縦軸に支払う側の年収、横軸に受け取る側の年収を記載したマトリクス形式。 |

| 算定表の使い方 | 1. 子どもの人数と年齢に合った表を選択 2. 表の縦軸から支払う側の年収、横軸から受け取る側の年収を特定 3. 交差する部分の金額が標準的な養育費 |

| 算定表の金額 | あくまでも標準的な金額であり、子どもの生活水準、教育費、親の経済状況などを考慮して個別に決定。 |

| 算定表の役割 | 当事者間の話し合いの出発点、客観的な基準として活用。 |

算定表の注意点

養育費を計算するための表は、様々な事情を抱えるそれぞれの家庭に合わせたものではなく、平均的な金額を示すためのものです。そのため、表に示された金額がそのまま養育費として確定するとは限りません。この表で算出された金額は、あくまでも目安として捉えるべきです。

例えば、お子様に特別な医療が必要で高額な医療費がかかる場合や、私立の学校に通わせる場合などは、表に示された金額だけでは足りません。そうした場合には、表で算出された金額に加えて、必要な費用を上乗せする必要があります。また、住宅の借入金の返済やお子様の学習にかかる費用など、各家庭には様々な事情があります。そのため、表で示された金額を参考にしながら、当事者同士でしっかりと話し合い、それぞれの事情に合わせた金額を決めることが大切です。

お子様の年齢や人数、両親の収入など、養育費の金額を決める要素は様々です。表では、これらの要素を考慮して金額が算出されますが、個々の事情までは反映されていません。例えば、お子様に特別な才能があり、その才能を伸ばすための特別な教育が必要な場合、その費用も考慮する必要があります。また、両親のどちらか一方に、病気や障害など特別な事情がある場合も、それを考慮する必要があります。これらの事情を考慮した上で、当事者同士が納得できる金額を決めることが重要です。

もし、当事者間で合意に至らない場合は、家庭裁判所が最終的な判断を行います。裁判所は、お子様の福祉を最優先に考え、両親の収入や生活状況、お子様の年齢や健康状態など、様々な要素を考慮して判断します。養育費算定表は、裁判所が判断を行う際の参考資料の一つとなりますが、最終的な判断は裁判所が行うということを覚えておきましょう。

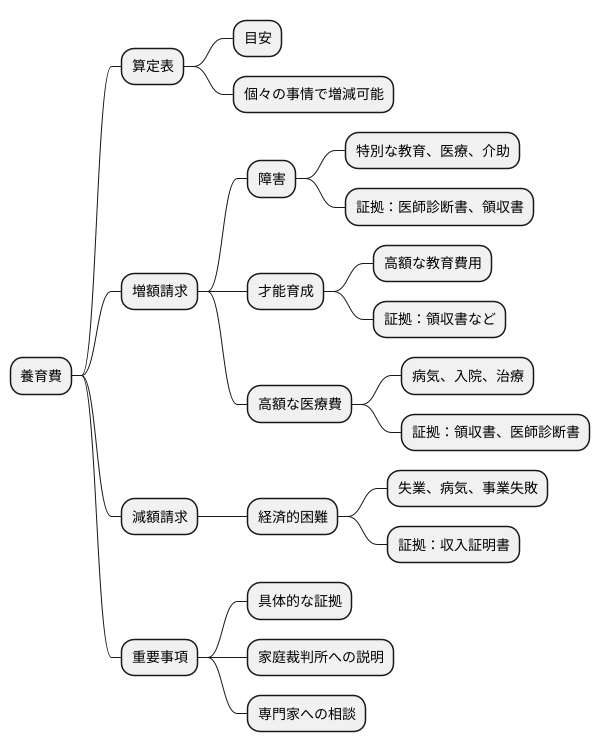

特別な事情への対応

養育費は、子どもが健やかに成長していくために必要な費用であり、親としての責任を果たすためにも、適切な金額を支払う、あるいは受け取る必要があります。養育費の金額を決める際に、一般的には養育費算定表が用いられますが、これはあくまでも目安です。個々の家庭の状況は様々であり、算定表で示された金額が、必ずしも適切とは限りません。もし、算定表に基づいた金額が、自分たちの置かれた状況に照らして、著しく不当だと感じる場合は、家庭裁判所に特別な事情を主張し、増額あるいは減額を請求することができます。

例えば、子どもに障害がある場合を考えてみましょう。日常生活を送る上で、健常児に比べてより多くの費用がかかるケースがあります。特別な教育や医療、介助が必要となる場合、算定表通りの金額では到底足りません。このようなケースでは、医師の診断書や、具体的な費用が分かる領収書などを証拠として提出することで、増額を請求することができます。また、子どもが特別な才能を持っており、その才能を伸ばすための教育費用に多額の費用がかかる場合も、同様の対応が可能です。

高額な医療費がかかる場合も、特別な事情として認められます。たとえば、子どもが重い病気にかかり、入院費や治療費が高額になる場合は、算定表に記載されている金額だけでは対応できない可能性があります。このような場合も、医療費の領収書や医師の診断書などを証拠として提出することで、増額を請求できます。

反対に、養育費を支払う側に経済的な困難が生じている場合も、特別な事情として考慮されます。失業や病気、事業の失敗などにより収入が大幅に減少した場合、算定表通りの金額を支払うことが困難になることがあります。このような場合、収入を証明する書類などを提出することで、減額を請求することができます。いずれの場合も、具体的な証拠を揃え、家庭裁判所に丁寧に事情を説明することが重要です。自分だけで解決しようとせず、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

裁判所との連携

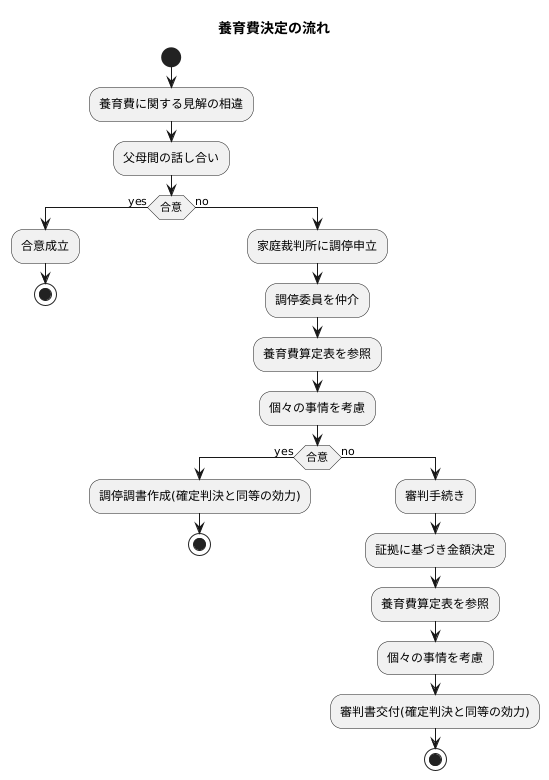

養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用であり、父母が共同して負担すべきものです。しかし、離婚などによって父母が別々に暮らすことになった場合、養育費の金額について、父母間で見解の相違が生じることがあります。当事者間の話し合いだけで解決できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

調停とは、家庭裁判所の調停委員を仲介者として、当事者間の話し合いによって紛争の解決を目指す手続きです。調停委員は、中立的な立場で、当事者双方の意見に耳を傾け、合意形成を支援します。調停においては、養育費算定表が金額を決める上での重要な資料となります。この表は、父母の収入や子どもの年齢などを基に、標準的な養育費の金額を示したものです。ただし、養育費の金額は、子どもの生活水準や教育費用の実情、父母の経済状況など、個々の事情を考慮して決定されるため、算定表の金額がそのまま適用されるとは限りません。調停で合意が成立すれば、その合意は、確定判決と同様の効力を持つ調停調書が作成されます。

調停で合意に至らなかった場合は、審判手続きに移行します。審判とは、家庭裁判所が、提出された証拠に基づいて、養育費の金額を決定する手続きです。審判においても、養育費算定表は重要な資料となりますが、最終的な決定は、個々の事情を考慮して行われます。審判で決定された内容は、審判書として交付され、確定判決と同様の効力を持つようになります。

調停や審判においては、家庭裁判所と積極的に連携し、子どもの生活状況や教育にかかる費用、父母の収入や資産状況など、必要な情報を提供することが大切です。また、法律や手続きに精通した弁護士などの専門家の助言を得ることも、円滑な解決のために有効です。専門家は、必要な資料の収集や整理、主張の組み立てなどをサポートし、依頼者の利益を最大限に守るよう努めます。養育費に関する問題は、子どもの将来に大きく関わる重要な問題です。家庭裁判所や専門家と協力しながら、適切な解決を目指しましょう。

情報入手

子どもを育てる費用、養育費。その金額を決めるのは、時に難しい問題です。正確な情報を得て、適正な金額を知ることは、子どもにとって最善の道を選ぶ第一歩と言えるでしょう。

養育費の金額は、一般的に「養育費算定表」と呼ばれる表を基準に決められます。この表は、父母それぞれの収入や子どもの年齢などを考慮して算出されます。最新の情報は、家庭裁判所が運営するホームページで確認できます。インターネットが利用できない場合は、家庭裁判所に電話で問い合わせることも可能です。また、地方自治体によっては、相談窓口を設けている場合もあります。

家庭裁判所だけでなく、弁護士会でも養育費に関する相談を受け付けています。弁護士は、法律の専門家として、具体的な状況に応じた助言をしてくれます。費用はかかりますが、専門家の意見を聞くことで、より確かな情報を得られるでしょう。

養育費は、子どもの健やかな成長を支える、大切なものです。食費、住居費、教育費、医療費など、様々な費用に充てられます。十分な養育費が確保されることで、子どもは安心して学校に通い、夢を追いかけることができます。養育費の金額は、子どもの将来に大きな影響を与えると言っても過言ではありません。

養育費を決める際には、父母が十分に話し合い、納得のいく結論を出すことが大切です。感情的にならず、冷静に話し合いを進めるようにしましょう。もし、話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。調停では、調停委員という第三者が間に入り、当事者間の合意形成を支援してくれます。

子どもにとって最善の選択をするために、関係機関が提供する情報を活用し、積極的に相談してみましょう。

| 情報源 | 方法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 家庭裁判所 | ウェブサイト、電話 | 養育費算定表の確認、相談 |

| 地方自治体 | 相談窓口 | 養育費に関する相談 |

| 弁護士会 | 相談 | 法律に基づいた助言 |

| 家庭裁判所 | 調停 | 調停委員による合意形成支援 |