離婚裁判で必要な5つの事由とは?

調査や法律を知りたい

先生、『法廷離婚事由』の5つって、覚えるのが大変です。何かいい方法はありませんか?

調査・法律研究家

そうだね、語呂合わせで覚えてみるのはどうかな?例えば、『不貞の悪意、三年生死不明、精神病で婚姻継続無理』と、5つの事由を全部まとめて覚える方法もあるよ。

調査や法律を知りたい

なるほど!『不貞の悪意、三年生死不明、精神病で婚姻継続無理』ですね。ちょっと長いけど、全部の内容が入っていて覚えやすいです!でも、それぞれの事由について、もう少し詳しく知りたいです。

調査・法律研究家

いいね!では、まず『不貞行為』とは、簡単に言うと、結婚している人が配偶者以外の人と性的な関係を持つことだよ。次に『悪意の遺棄』は、正当な理由なく、配偶者としての義務を放棄して、生活費を渡さない、家に帰らないなどといったことを指すんだ。それから『3年以上の生死不明』は文字通りだね。そして『回復の見込みのない強度の精神病』は、配偶者が精神病にかかり、婚姻生活を続けるのが難しい状態になっていることを言うよ。最後に『婚姻を継続しがたい重大な事由』は、他の4つには当てはまらないけれど、夫婦関係が破綻していて、修復が不可能な場合のことだよ。例えば、暴力やモラルハラスメントなどがこれにあたるね。

法廷離婚事由とは。

裁判で離婚を認めてもらうための理由について説明します。法律では、結婚相手が浮気をした場合、わざと家を出て行った場合、3年以上生死がわからない場合、治る見込みのない重い精神病にかかっている場合、他に結婚生活を続けるのが難しい重大な理由がある場合、の5つの理由が決められています。

不貞行為

夫婦の一方が配偶者以外の者と肉体関係を持った場合、それは不貞行為とみなされ、法的な離婚事由となります。不貞行為は、婚姻関係における重大な背信行為であり、精神的な苦痛を与えるだけでなく、夫婦関係の継続を困難にする要因となります。

不貞行為の立証には、明確な証拠が必要です。単なる疑念や憶測だけでは不十分であり、裁判において認められるためには、客観的な証拠に基づいた主張が求められます。証拠としては、ホテルへの出入りを記録した写真や動画、肉体関係を想起させる親密な写真、電子メールや携帯電話のメッセージのやり取りなどが挙げられます。これらの証拠は、不貞行為の事実を直接的に示すものでなければならず、証拠の信憑性も重要な要素となります。

例えば、配偶者と異性との親密な写真があったとしても、それが必ずしも不貞行為の決定的な証拠となるわけではありません。写真の撮影日時や場所、写っている人物の関係性など、状況証拠も考慮に入れ、総合的に判断されます。また、探偵による調査報告書なども証拠として採用される場合があります。探偵は、尾行や張り込みなどによって証拠収集を行い、不貞行為の有無を客観的に判断する役割を担います。

不貞行為によって受けた精神的苦痛に対しては、慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料請求には時効があります。不貞行為を知ってから3年以内、不貞行為があった日から20年以内に請求しなければ、時効が成立し、慰謝料請求権は消滅してしまいます。配偶者の不貞行為に気づいたら、速やかに弁護士に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。証拠の収集や保全、慰謝料請求の手続きなど、専門家の助言を受けることで、自身を守り、権利を実現することに繋がります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 不貞行為の定義 | 配偶者以外との肉体関係 |

| 法的影響 | 離婚事由、慰謝料請求 |

| 立証に必要な証拠 | 写真、動画、メール、メッセージなど 証拠の信憑性、状況証拠も重要 |

| 探偵の役割 | 尾行、張り込みによる証拠収集、客観的な判断 |

| 慰謝料請求の時効 | 不貞行為を知ってから3年以内 不貞行為があった日から20年以内 |

| 専門家の助言 | 証拠収集、保全、慰謝料請求手続き 権利の実現、自己防衛 |

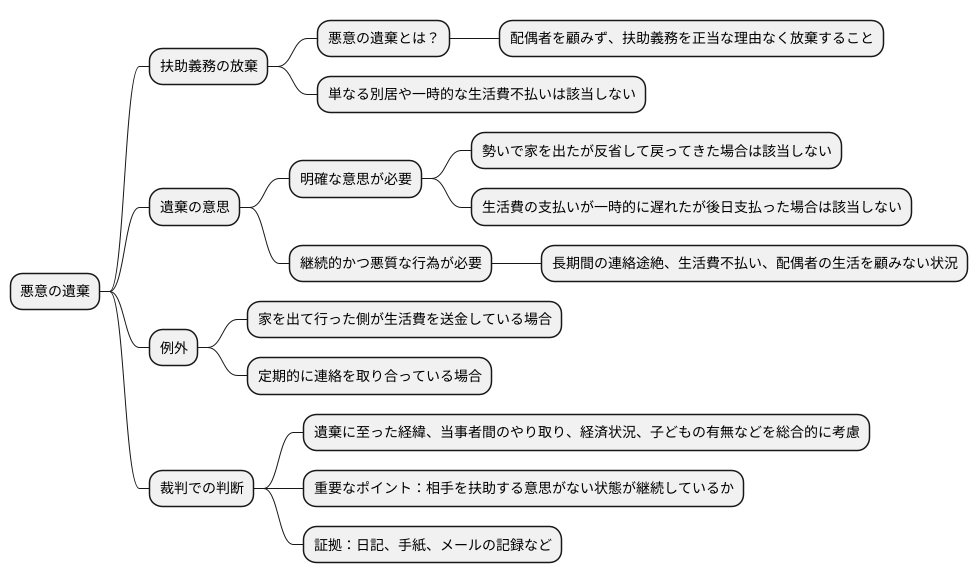

悪意の遺棄

夫婦の間には、互いに扶助し合う義務があります。これは、生活を共にし、助け合うという夫婦としての基本的な約束です。「悪意の遺棄」とは、この扶助義務を正当な理由なく放棄することを指します。単に家を出て行った、あるいは一時的に生活費を渡さなかったというだけでは、悪意の遺棄にはなりません。そこには、配偶者を顧みず、扶助義務を放棄する明確な意思、すなわち「遺棄の意思」が必要です。

例えば、夫婦喧嘩の末に勢いで家を飛び出したものの、数日後に反省して戻ってきた、生活費の支払いが一時的に遅れたものの、後日きちんと支払った、といった場合は、悪意の遺棄にはあたりません。悪意の遺棄と認められるためには、遺棄の意思に基づく行為が継続的かつ悪質であることが求められます。長期間にわたり連絡を一切絶ち、生活費も送金せず、配偶者の生活を顧みないといった状況が該当します。

また、家を出て行った側が生活費をきちんと送金している場合や、定期的に連絡を取り合っている場合も、悪意の遺棄には該当しません。たとえ物理的に別居していたとしても、扶助義務を果たしていると言えるからです。

裁判では、遺棄に至った経緯や、当事者間のやり取り、経済状況、子どもの有無など様々な事情を総合的に考慮して判断します。単なる別居ではなく、相手を扶助する意思がない状態が継続しているかどうかが重要なポイントとなります。そのため、日記や手紙、メールの記録などは、遺棄の意思の有無や、その程度を判断する上で重要な証拠となります。

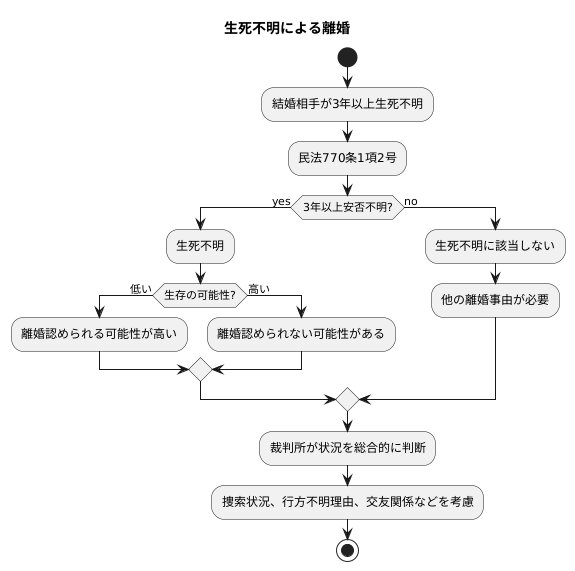

生死不明

結婚相手が3年以上も生死不明の場合、たとえ生きているか亡くなっているか分からなくても離婚が認められることがあります。これは、民法770条1項2号で定められた「生死不明」という離婚事由に基づいています。

生死不明とは、その人の安否が3年以上も確認できない状態を指します。例えば、大きな災害で行方が分からなくなってしまった場合や、ある日突然連絡が取れなくなり、そのまま3年以上経ってしまった場合などが該当します。家出したきり戻らず、どこで何をしているか全く分からないという状況も考えられます。

この3年という期間は非常に重要です。3年未満では、例え連絡が取れず安否が分からなくても、生死不明の離婚事由には該当しません。他の離婚事由、例えば、不貞行為や悪意の遺棄などがあれば、離婚できる可能性はありますが、生死不明だけでは離婚は認められません。

また、3年以上経過していたとしても、必ず離婚が認められるとは限りません。例えば、遭難した船から他の乗組員だけが救助され、行方不明になった配偶者だけが発見されていない場合、生存している可能性は低いと考えられます。しかし、家出したきり音信不通になっている場合、ひっそりと生活している可能性も否定できません。このように、生存の可能性が高いと判断されれば、離婚は認められないこともあります。

裁判所は、生死不明となった詳しい状況や、家族や警察が行った捜索の状況などを総合的に判断します。行方不明になった理由、最後に連絡を取った状況、交友関係、普段の行動などを考慮し、本当に3年以上もの間、安否が確認できない状態だったのか、そして今も生存している可能性があるのかを慎重に検討します。

配偶者の生死が分からないまま長い年月が経つことは、残された配偶者にとって精神的にも経済的にも大きな負担となります。再婚もできず、将来設計も立てられないまま不安な日々を過ごすことになります。法律では、このような状況を考慮し、一定期間が過ぎた場合には離婚を認めることで、残された配偶者の生活を守ることを目的としています。

回復困難な精神病

連れ合いが重い心の病にかかり、治る見込みがない場合、離婚の理由となります。ただし、心の病の種類や重さに関係なく、結婚生活を続けることが難しい状況であることが必要です。例えば、統合失調症や気分の落ち込みなどが考えられますが、病状が落ち着いていて、普段の生活に問題がない場合は、離婚の理由として認められないこともあります。

心の病を理由とする離婚は、とても扱いにくい問題であり、連れ合いの心を大切にする必要があります。そのため、裁判では、心の病の診断書や医者の考え、家族の言葉など、色々な証拠をよく調べ、結婚生活を続けられるかを判断します。治る見込みがあるかどうか、病気の重さ、これからの生活への影響などを総合的に考えて、判断が下されます。

具体的には、病状によって日常生活にどの程度の影響が出ているか、家事や育児、仕事にどのような支障が出ているか、夫婦間のコミュニケーションがどの程度取れているか、などを詳しく見ていきます。例えば、症状のために暴言や暴力といった問題行動が出ている場合は、結婚生活の継続は難しいと判断される可能性が高くなります。また、治療への協力の有無も重要な要素です。適切な治療を受けている、もしくは受ける意思がある場合は、回復の見込みも考慮されます。反対に、治療を拒否している場合は、病状の悪化や長期化が懸念されるため、離婚が認められる可能性が高くなります。

さらに、経済的な問題も無視できません。病気のために働けない状態が続いている場合、生活の維持が難しくなり、離婚の理由として認められる可能性があります。このように、心の病を理由とする離婚は、様々な要素を総合的に判断する必要があり、非常に複雑な問題です。そのため、専門家の助言を受けながら慎重に進めることが大切です。一人で抱え込まず、弁護士やカウンセラーなどに相談することで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。

| 離婚理由 | 詳細 | 考慮事項 |

|---|---|---|

| 重い心の病 | 治る見込みがない場合、結婚生活の継続が難しい状況であることが必要。統合失調症、気分の落ち込みなど。病状が落ち着いていて日常生活に問題がない場合は認められないことも。 | 診断書、医者の見解、家族の言葉など。治癒の見込み、病気の重さ、生活への影響など。 |

| 日常生活への影響 | 病状による日常生活への影響の程度。家事・育児・仕事への支障。夫婦間のコミュニケーションが取れているか。 | 暴言や暴力などの問題行動の有無。 |

| 治療への協力 | 適切な治療を受けているか、受ける意思があるか。治療を拒否している場合は病状の悪化や長期化が懸念されるため離婚が認められる可能性が高まる。 | 治療への協力の有無は重要な要素。 |

| 経済的問題 | 病気のために働けない状態が続いている場合、生活の維持が難しくなり、離婚の理由として認められる可能性がある。 | 生活の維持が困難か。 |

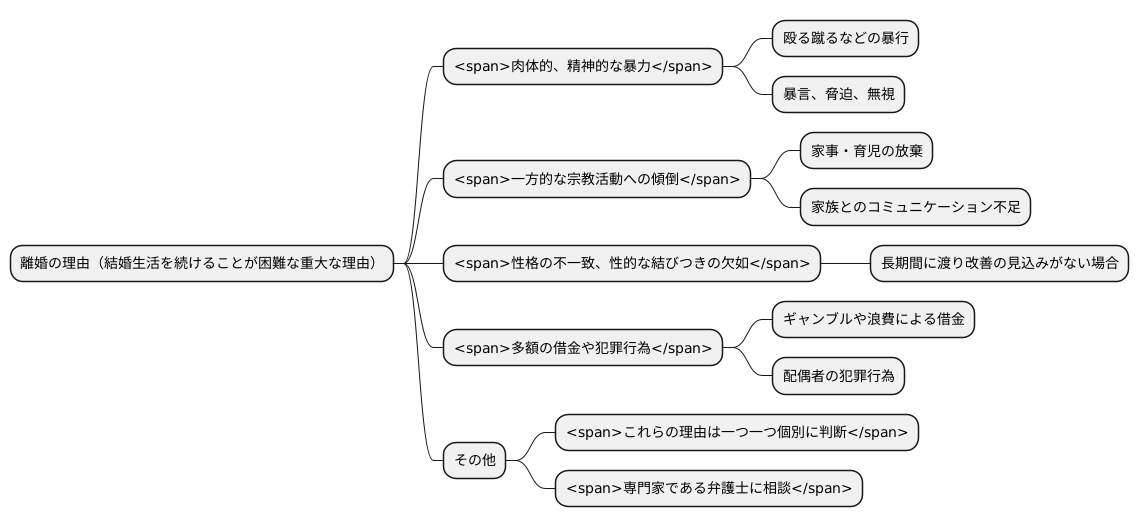

婚姻継続困難な事由

夫婦というものは、人生を共に歩む大切な仲間です。しかし、様々な事情により、一緒に暮らしていくことが難しくなる場合もあります。法律では、結婚生活を続けることが困難な重大な理由がある場合、離婚が認められることがあります。これは、法律で明確に定められた理由以外にも、夫婦間の信頼関係が完全に壊れてしまった場合に適用されます。

例えば、肉体的、精神的な暴力を繰り返し受けている場合が挙げられます。殴る蹴るの暴行はもちろんのこと、暴言や脅迫、無視なども含まれます。また、一方的に宗教活動にのめり込み、家事や育児を放棄したり、家族とのコミュニケーションを全く取ろうとしなくなったりするケースも、結婚生活を続けることが困難な理由とみなされる可能性があります。さらに、性格が全く合わない、性的な結びつきが築けないといった理由も、長期間に渡り改善の見込みがない場合は、離婚の理由として認められることがあります。

加えて、多額の借金や犯罪行為も、夫婦関係に深刻な影響を与え、結婚生活を継続することが困難な重大な理由となる可能性があります。ギャンブルや浪費で作った借金を返済する目処が立たなかったり、配偶者が犯罪に手を染めて服役することになったりすれば、精神的、経済的な負担は計り知れません。

これらの理由は、一つ一つ個別に判断されます。決まった基準はありませんが、裁判では、夫婦間のこれまでの関係性や、具体的な状況、結婚生活の実態などを総合的に見て、判断が下されます。夫婦関係が修復不可能なほど壊れているかどうか、関係を修復する見込みがあるかどうかが、重要な判断基準となります。そのため、専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。