探偵と密告:正義と法律の狭間

調査や法律を知りたい

先生、『サス』って言葉をよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。『サス』は、もとをたどれば『怪しい』を意味する言葉で、特に推理小説やゲームなどで、犯人などを指し示す時に使われることが多いんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、推理小説以外でも聞く気がするんですが…

調査・法律研究家

そうだね。最近は、日常会話でも『あの人、怪しい』という意味で『サス』を使うことがあるね。誰かの行動や発言が怪しいと感じた時に使われるんだ。

サスとは。

『たれこみ』(情報提供や内緒の話をすること。ある情報を警察や探偵に伝えること。)について

密告とは何か

密告とは、隠された情報や事実を、ある権力を持つ機関や人に伝える行為のことを指します。特に、犯罪捜査においては、警察などに犯罪の証拠や容疑者に関する情報を提供することを意味します。

密告が提供する情報は、犯罪解決の重要な糸口となることがあります。例えば、組織内部の犯行や、巧妙に隠蔽された証拠の存在を明らかにする手がかりとなる場合もあります。重大事件の解決や、未然に犯罪を防ぐ上で、密告が大きな役割を果たすこともあるでしょう。

しかし、密告には倫理的な問題や法的リスクが伴います。情報提供者の身元が明らかになった場合、報復を受ける危険性があります。また、提供された情報が真実かどうかを確認する必要があり、偽の情報によって無実の人が疑われる可能性も否定できません。さらに、密告を奨励することで、監視社会化や相互不信を招く懸念もあります。密告によって得られた情報が、適正な手続きを経ずに利用される場合、個人の権利や自由が侵害される恐れもあるのです。

捜査機関は、密告によって得られた情報を慎重に取り扱う必要があります。情報提供者の安全を確保するための対策を講じることはもちろん、提供された情報の信憑性を十分に検証しなければなりません。また、密告という手段に過度に依存することで、本来行うべき地道な捜査がおろそかになることも避けなければなりません。

密告は犯罪解決に役立つ側面がある一方で、様々な問題点も抱えています。社会全体の利益と個人の権利のバランスを保ちながら、密告という行為とどう向き合っていくのか、深く考える必要があると言えるでしょう。

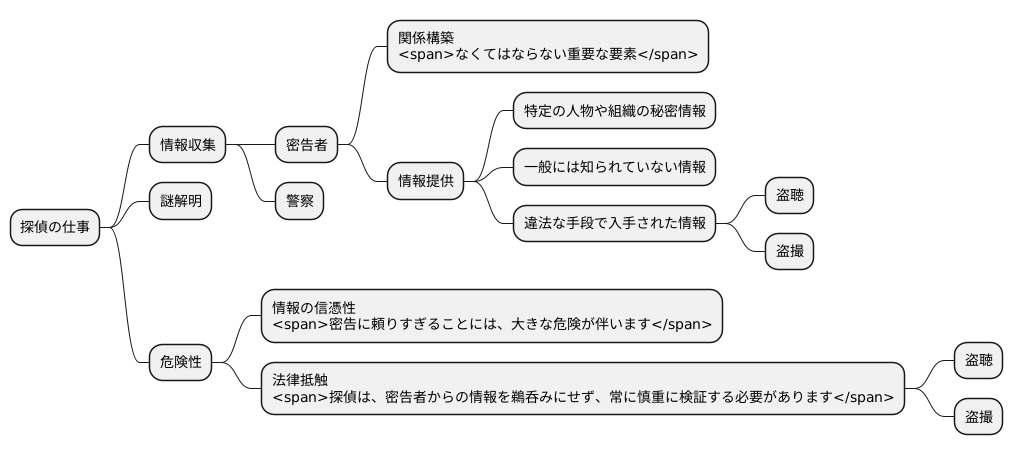

探偵と密告の関係

探偵の仕事は、謎を解き明かすことです。その過程で、様々な情報が必要となります。時に、警察のような公的機関ではたどり着けない情報を得るために、いわゆる「密告者」と呼ばれる人々との繋がりを持つことがあります。密告者とは、特定の人物や組織に関する秘密の情報、あるいは一般には知られていない情報を、探偵に提供する人物のことです。彼らは、特定の地域や業界に深く関わっていることが多く、警察では掴めないような貴重な情報を握っている場合があります。

密告者からの情報は、事件解決の大きな手がかりとなることがあります。例えば、行方不明者の捜索において、密告者から得られた目撃情報が発見につながるケースや、企業の不正に関する内部情報が、事件の真相解明に役立つケースなどが考えられます。こうしたことから、探偵にとって、密告者との関係は、なくてはならない重要な要素と言えるでしょう。

しかし、密告に頼りすぎることには、大きな危険が伴います。まず、密告によって得られた情報の信憑性を常に疑う必要があります。密告者は、個人的な恨みや利益のために、嘘の情報を提供する可能性があるからです。また、密告によって得られた情報が、違法な手段で入手されたものである場合、探偵自身も法律に抵触する可能性があります。盗聴や盗撮などによって得られた情報は、たとえ真実であっても、証拠として認められないばかりか、探偵自身が罪に問われる可能性もあるのです。

探偵は、密告者からの情報を鵜呑みにせず、常に慎重に検証する必要があります。提供された情報の裏付けを取ったり、他の情報源と照らし合わせたりすることで、情報の信憑性を確認することが重要です。同時に、情報の出所についても注意深く確認し、違法な手段で入手された情報には決して関わらないようにしなければなりません。密告者との関係は、探偵の仕事にとって有効な手段となり得ますが、同時に、倫理観と法律遵守の意識が常に求められる、諸刃の剣と言えるでしょう。

盗聴と密告の境界線

盗聴と密告、この二つの言葉は、どちらも情報を集める行為を指しますが、その法的、倫理的な意味合いは大きく異なります。情報を集めることは、事実を明らかにし、真実を追求する上で欠かせない行為です。しかし、その方法が適切でなければ、かえって問題を引き起こし、正義の実現を阻害してしまう可能性があります。

盗聴とは、本人の同意を得ずに、こっそりと会話を聞き取る行為を指します。これは、個人のプライバシーを著しく侵害する行為であり、法律によって厳しく禁じられています。たとえ真実を明らかにするためであっても、盗聴によって得られた情報は、裁判の証拠として認められない場合がほとんどです。盗聴は、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、社会全体の信頼関係を損なう行為と言えるでしょう。

一方、密告とは、情報提供者が自らの意思で情報を開示する行為です。これは、不正行為を明るみに出し、社会正義を実現するための重要な手段となることがあります。内部告発のように、組織内部の不正を明らかにするケースも密告に含まれます。しかし、密告によって提供された情報が、違法な盗聴によって得られたものである場合、その情報は証拠としての価値を失い、密告者自身も法的責任を問われる可能性があります。

探偵は、真実を追求する専門家として、情報源の合法性を常に確認する義務があります。違法な盗聴によって得られた情報に頼ることは、探偵の倫理に反する行為です。盗聴と密告の境界線を正しく理解し、倫理的に行動することは、探偵の重要な責務です。真実の追求は、常に法と倫理の枠組みの中で行われなければなりません。それが、探偵という職業の信頼性を守り、社会正義を実現するための基盤となるのです。

| 項目 | 説明 | 法的/倫理的側面 |

|---|---|---|

| 盗聴 | 本人の同意を得ずに、こっそりと会話を聞き取る行為 |

|

| 密告 | 情報提供者が自らの意思で情報を開示する行為 |

|

| 探偵の責務 |

|

探偵の信頼性/社会正義実現の基盤 |

適法な情報収集の重要性

探偵の職務は、真実を明らかにし、依頼人の問題を解決することにあります。しかし、その過程において、合法性は決して忘れてはならない重要な要素です。真実の追究は、法の支配の下で行われなければならず、違法な手段を用いて得られた情報は、たとえそれがどんなに重要な事実を明らかにするものであっても、正義の実現には繋がりません。

例えば、依頼人から浮気調査を依頼されたとしましょう。尾行や聞き込みといった手法は、適法な範囲で行われれば有効な情報収集手段となります。しかし、対象者の住居に侵入したり、無断で通信記録を盗み見たりする行為は、重大な犯罪行為です。たとえそこで決定的な証拠を見つけたとしても、それは裁判で証拠として採用されることはなく、事件解決には役立ちません。それどころか、違法行為を行った探偵自身が刑事罰の対象となり、社会的信用を失墜させることになります。

適法な情報収集を行うためには、探偵は関係法令に関する深い知識と理解が必要です。また、必要に応じて弁護士などの法律専門家に相談し、指導を仰ぐことも重要です。常に法令を遵守し、適切な手続きに従って情報収集を行うことで、得られた情報の信頼性を担保し、依頼人の利益を守ることができます。合法的な調査活動こそが、探偵の信頼の基盤であり、その職務を全うするための必須条件と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 探偵の職務 | 真実を明らかにし、依頼人の問題を解決すること。ただし、合法性を遵守することが重要。 |

| 合法な調査手法 | 尾行、聞き込み等。適法な範囲で行う必要がある。 |

| 違法な調査手法 | 住居侵入、無断での通信記録の盗み見等。証拠として採用されず、探偵自身が罰せられる可能性がある。 |

| 合法的な情報収集のために必要なこと | 関係法令に関する深い知識と理解、法律専門家への相談、適切な手続き、依頼人の利益の保護。 |

密告と社会の均衡

「密告」という言葉には、どこか後ろ暗い響きがつきまといます。犯罪を暴き、正義を実現するための行為である一方、他人を陥れるための手段として悪用される可能性も秘めているからです。密告は、社会の秩序を守る上で重要な役割を果たすと同時に、社会全体の健全性を揺るがす危険性も孕んでいる、まさに両刃の剣と言えるでしょう。

密告が犯罪の抑止力となることは間違いありません。犯罪を企てる者は、自分の行いが明るみに出ることを恐れ、犯行を思いとどまる可能性が高まります。また、既に発生した犯罪についても、密告によって犯人が逮捕され、事件が解決することも少なくありません。密告は、警察などの捜査機関だけでは捕捉できない情報を提供する貴重な手段であり、社会の安全を守る上で大きな役割を担っています。

しかし、密告には常に「虚偽情報」のリスクがつきまといます。悪意を持った人物が、他人を陥れるために事実無根の情報を流す可能性も否定できません。無実の人物が濡れ衣を着せられ、人生を大きく狂わされる危険性があるのです。密告に基づいて捜査を行う際には、情報の真偽を慎重に見極める必要があります。

また、密告を過度に奨励することも問題です。密告が横行する社会では、人々は互いに疑心暗鬼になり、信頼関係が築きにくくなります。隣近所との付き合いも希薄になり、地域社会の結束力は弱まっていくでしょう。社会全体の監視網を強化するよりも、一人ひとりの倫理観を高めることの方が、より安全で安心できる社会を実現するために重要です。

密告は、社会の利益と個人の権利のバランスの上に成り立っています。法制度の整備によって密告の乱用を防ぎ、倫理教育を通じて人々の道徳心を育むことで、密告という制度を適切に運用していくことが、私たちの社会にとって重要な課題と言えるでしょう。

| メリット | デメリット | 課題・対策 |

|---|---|---|

|

|

|