否認の姿勢:『あごばる』とは何か?

調査や法律を知りたい

先生、「あごばる」ってどういう意味ですか? ニュースで容疑者が『あごばっている』と報道されていました。

調査・法律研究家

いい質問だね。簡単に言うと、『あごばる』とは、容疑をかけられた人が、どんな証拠を突きつけられても、絶対に自分のやったことを認めようとしないことだよ。たとえば、明らかに犯人だとわかるような状況でも、『私はやっていない!』と言い張るようなイメージだね。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、悪いことをしたと責められても、それを認めずに開き直るようなことですか?

調査・法律研究家

そうだね。まさにそういうこと。悪いことをしたという証拠や証言があっても、知らんぷりを決め込むような態度のことだよ。

アゴばるとは。

『あごを突き出すように強情に言い張る』(疑いや疑いをかけられていることをすべて否定すること。どんなことがあっても無実だと主張する行動。)について

あごばるの意味

「あごばる」とは、取り調べや裁判の場で、疑いをかけられている人が自分の潔白を強く主張し、あらゆる疑惑を全面的に否定する様子を表す言葉です。疑いを認めるどころか、提示された証拠や証人の言葉、あらゆるものを否定し、徹底的に争う姿勢を示します。どんなことがあっても無実を訴え続ける、頑固な状態を表していると言えるでしょう。

この言葉は、強く否定する時の表情から生まれたと言われています。無実を主張する強い気持ちがあごの筋肉に表れ、あごが前に突き出て見えるのです。このようなあごを突き出すような頑なな表情は、見ている人によっては開き直っているように感じられたり、あるいは事実を知っていながら隠そうとしているようにも受け取られたりします。そのため、「あごばる」という言葉には、好ましくないイメージが含まれていることが多いです。ただ単に事実を否定しているだけでなく、その態度や表情、そして言葉の節々に、強い抵抗感や反発心が感じられることが特徴です。

例えば、窃盗事件の取り調べで、容疑者が「あごばる」態度を取るとどうなるでしょうか。犯行現場付近の防犯カメラに映っていた人物が自分であることを示す証拠を突きつけられても、頑なに「自分は違う」と言い張り、一切の関与を否定します。目撃証言が出てきても、「嘘をついている」と切り捨て、自分の無実を訴え続けます。このような態度は、捜査を難航させるだけでなく、裁判でも不利に働く可能性があります。なぜなら、「あごばる」という態度は、周囲に「何かを隠している」「やましいことがある」という印象を与えやすく、結果として心証が悪くなってしまうからです。場合によっては、反省の色が見られないと判断され、量刑にも影響する可能性も否定できません。

このように、「あごばる」という言葉は、単なる否認ではなく、強い抵抗感や反発心を伴う、独特の態度を表す言葉として使われています。そして、その態度はしばしば、本人が意図しない形で、周囲に悪い印象を与えてしまう可能性があることを忘れてはなりません。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| あごばるとは | 取り調べや裁判の場で、疑いをかけられている人が自分の潔白を強く主張し、あらゆる疑惑を全面的に否定する様子。

|

| 語源 | 無実を主張する強い気持ちから、あごの筋肉が緊張し、あごが前に突き出て見える表情から。 |

| 与える印象 |

|

| 影響 |

|

法律における否認権

我が国の法律では、疑いをかけられた人や訴えられた人には、口を閉ざす権利と身の潔白を主張する権利が認められています。口を閉ざす権利とは、捜査をする役所や裁判所からの問いに答えない権利のことです。身の潔白を主張する権利とは、疑いや疑惑を否定する権利のことです。これらの権利は、憲法で守られている、自分に不利な証言を強制されない権利に基づいています。つまり、誰も自分に不利なことを言うことを強いられることはなく、罪のないと見なされるという原則の下で、自分に不利な証拠が出されない限り、罪を犯したとは認められません。黙り込むことは、この身の潔白を主張する権利を行使している状態とも言えますが、権利を行使する以上は、ただ否定するだけでなく、身の潔白を証明する客観的な証拠や筋道の通った説明が必要です。例えば、アリバイの提示や、事件発生時の行動を裏付ける証人、防犯カメラの映像などが考えられます。これらの証拠を提示することで、捜査機関や裁判所に対して、自分は事件に関与していないことを具体的に示すことができます。また、論理的な説明も重要です。事件の状況や証拠と照らし合わせて、なぜ自分が疑われているのか、そしてなぜ自分が無実なのかを筋立てて説明することで、身の潔白を主張する説得力が増します。ただし、これらの証拠や説明が不十分な場合、身の潔白を主張することは難しくなります。裁判では、客観的な証拠に基づいて判断が下されるため、ただ黙り込んでいるだけでは、身の潔白を証明することはできません。そのため、黙り込むだけでは、裁判で有利な立場に立つことは難しいでしょう。積極的に身の潔白を証明するために、弁護士と相談しながら、必要な証拠を集め、論理的な説明を構築していくことが重要です。

| 権利 | 内容 | 根拠 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 口を閉ざす権利 | 捜査機関や裁判所からの問いに答えない権利 | 憲法:自分に不利な証言を強制されない権利 | 権利行使には、身の潔白を証明する客観的な証拠や筋道の通った説明が必要。ただ黙っているだけでは不十分。 |

| 身の潔白を主張する権利 | 疑いや疑惑を否定する権利 |

探偵と否認

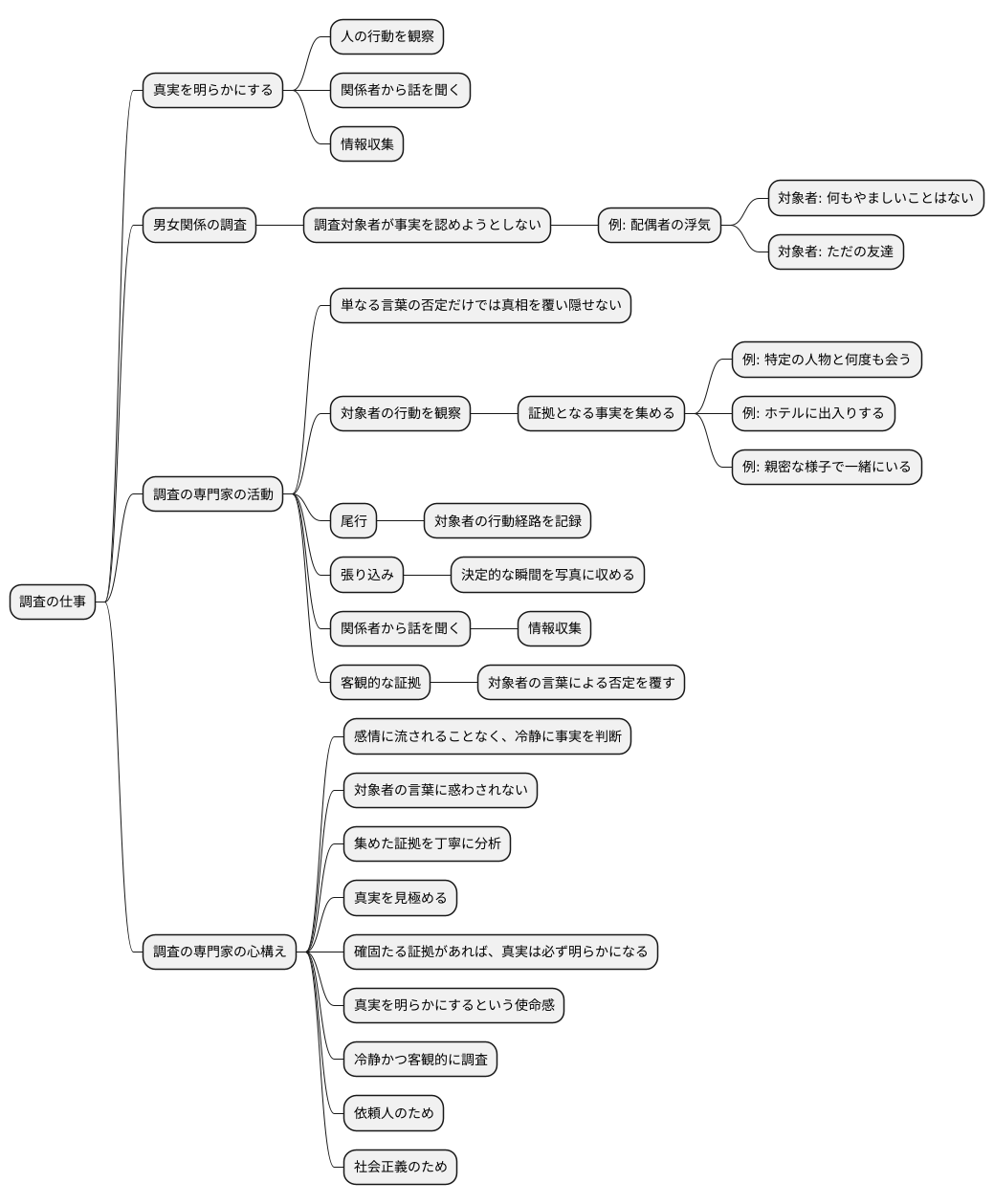

調査を仕事とする人たちは、真実を明らかにするために様々な活動を行います。時には、人の行動をひそかに観察したり、関係者から話を聞いたり、様々な方法を使って情報を集めます。そうした中で、特に男女関係の調査を依頼された際に、調査対象者が事実を認めようとしないケースは珍しくありません。例えば、配偶者の浮気を疑う依頼人が調査を依頼した場合、対象者は「何もやましいことはない」「ただの友達だ」などと、事実を否定することがよくあります。

しかし、調査の専門家は、単なる言葉の否定だけでは真相を覆い隠すことはできません。彼らは、対象者の行動を注意深く観察し、証拠となる事実を集めます。例えば、対象者が特定の人物と何度も会っている、ホテルに出入りしている、親密な様子で一緒にいるなどの行動が確認できれば、それは浮気の証拠となる可能性があります。尾行によって対象者の行動経路を記録したり、特定の場所に張り込んで決定的な瞬間を写真に収めたり、関係者から話を聞いて情報を集めるなど、様々な方法を駆使します。これらの地道な努力によって集められた客観的な証拠は、対象者の言葉による否定を覆す力を持つのです。

調査の専門家は、感情に流されることなく、冷静に事実を判断することが重要です。対象者の言葉に惑わされることなく、集めた証拠を丁寧に分析し、真実を見極める必要があります。たとえ対象者がどんなに巧みな言葉で否定しても、確固たる証拠があれば、真実は必ず明らかになります。調査の専門家は、真実を明らかにするという使命感を持って、冷静かつ客観的に調査を進めることが求められます。彼らは、依頼人のために、そして社会正義のために、今日も真実を追い求めています。

盗聴と証拠

人の会話をこっそり録音する盗聴行為は、時に裁判で証拠として使われることがあります。しかし、盗聴は、個人の私生活を侵害する行為です。法に反して行われた盗聴で得た証拠は、裁判で証拠として認められない場合がほとんどです。たとえ、相手が頑なに事実を隠そうとしていても、不正な方法で得た証拠を使って追及することは許されません。

法にのっとった正しい手順で真実を明らかにすることが何よりも大切です。盗聴によって得られた証拠が違法かどうかは、裁判所が様々な点を考慮して慎重に判断します。判断の基準となるのは、まず、なぜ盗聴をしたのかという目的です。例えば、浮気を疑って配偶者の会話を録音した場合と、犯罪捜査のために容疑者の会話を録音した場合では、その目的が大きく異なります。

次に、どのような方法で盗聴したのかも重要です。相手の許可なく、こっそり録音機を仕掛けて盗聴した場合と、裁判所の許可を得て通信傍受を行った場合では、その方法の正当性が大きく異なります。

最後に、盗聴された会話の内容も判断材料となります。私的な会話の内容が録音されている場合と、犯罪を計画している会話の内容が録音されている場合では、その内容の持つ意味合いが大きく異なります。これらの要素を総合的に判断し、盗聴された証拠が裁判で使えるかどうか、つまり証拠としての価値があるかどうかを裁判所が決めるのです。 法を犯してまで真実を明らかにしようとすることは、正義を実現することにはなりません。 常に法を遵守し、正しい方法で真実を追求することが、社会全体の信頼を守ることに繋がります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 盗聴の目的 |

|

| 盗聴の方法 |

|

| 盗聴された会話の内容 |

|

否認と真実の追求

人が何かを強く否定する時、そこには真実が隠されている可能性がある。いわゆる「しらばっくれる」という行為は、時として事実を覆い隠すための手段として用いられます。しかし、真実はそう簡単に隠蔽できるものではありません。物事の真相を明らかにするためには、相手の否定的な態度に惑わされることなく、冷静に状況を判断することが重要です。

人は誰でも、自分が不利になるような事実を隠したくなるものです。特に、重大な罪を犯した場合、その罪を認めたくないという心理は当然のことでしょう。しかし、法のもとでは、否認する権利があるからといって無罪が確定するわけではありません。法廷では、被告人が否認している場合でも、客観的な証拠や証言に基づいて有罪か無罪か判断されます。つまり、真実は、証拠と論理によってのみ証明されるのです。

捜査において、容疑者の否認はよくあることです。しかし、経験豊富な探偵は、容疑者の言葉だけでなく、表情やしぐさ、そして状況証拠など、あらゆる情報を総合的に判断します。些細な矛盾点や不自然な言動が、真実を解き明かす鍵となることもあります。たとえ容疑者がしらばっくれていても、客観的な証拠が揃っていれば、真実にたどり着くことができるのです。

我々は、無罪推定の原則を尊重しなければなりません。しかし、同時に、真実を追求する努力も怠ってはなりません。真実は、常に客観的な証拠と論理に基づいて判断されるべきであり、感情に流されてはなりません。否認という壁にぶつかった時こそ、冷静に事実を見極め、真実を追求する姿勢が求められます。