最初から犯人が分かっている?牛の爪とは

調査や法律を知りたい

先生、『牛の爪』ってどういう意味ですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。『牛の爪』とは、捜査の初期段階で犯人が既に分かっている状況を指す言葉だよ。牛の足跡を追いかけるように、犯人の足取りがはっきりしていることから来ているんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。最初から犯人が分かっているなら、すぐに捕まえられるんじゃないですか?

調査・法律研究家

そう思うよね。でも、犯人が分かっているだけでは駄目なんだ。証拠を集めて、犯行を立証する必要がある。だから、犯人が分かっていても、捜査は必要なんだよ。

牛の爪とは。

最初から犯人が誰だかわかっている事件、つまり『牛の爪』のような事件について

牛の爪の意味

「牛の爪」とは、捜査の入口で既に犯人が明らかな事件のことを指す警察内部で使われる隠語です。牛の大きな蹄の跡のように、犯人の足跡がはっきりと残っている状態を想像してみてください。犯人が誰かを特定することに時間を費やす必要がない、という意味が込められています。

通常、事件が発生すると、警察はまず捜査を開始し、現場検証や聞き込みなどを通して証拠を集め、犯人を特定しようとします。まるで霧の中に隠れた犯人を探し出すような、地道で困難な作業です。しかし、「牛の爪」と呼ばれる事件の場合は、最初から犯人が誰なのかが分かっています。そのため、捜査の重点は犯行に至った理由や詳しい状況の解明、物的証拠の収集、そして犯人から真実を語らせることに移ります。

例えば、夫婦喧嘩の末に夫が妻を殺害した事件を考えてみましょう。夫は犯行後、自ら警察に通報し、罪を認めたとします。この場合、誰が犯人かという点については疑う余地がありません。「牛の爪」の状態です。警察は、なぜ夫が妻を殺害したのか、どのような方法で殺害したのか、凶器はどこにあるのかといった点に焦点を当てて捜査を進めることになります。犯人の自供を得ることも重要ですが、自供の内容が真実と合致するかどうかを確認するために、裏付けとなる証拠を集める必要があります。

このように、「牛の爪」は、牛の足跡を追うように、既に明らかになっている犯人の犯行の全容を解明していく捜査の様を表現した言葉と言えるでしょう。警察にとっては、犯人特定の手間が省ける一方で、事件の真相を明らかにし、適切な処罰につなげるための綿密な捜査が求められることになります。

| 用語 | 意味 | 捜査の重点 | 例 |

|---|---|---|---|

| 牛の爪 | 捜査開始時点で犯人が明らかな事件 | 犯行の動機、詳細な状況解明、物的証拠の収集、犯人からの真実の供述 | 夫婦喧嘩の末に夫が妻を殺害し、自ら警察に通報した事件 |

探偵と牛の爪

人の営みを追う仕事、探偵。彼らは、時に奇妙な依頼に遭遇します。普通であれば、牛の爪など気にすることはないでしょう。しかし、世の中には、まるで牛の爪のように、一見何でもない、取るに足らない事柄が、大きな事件の真相を握っている場合もあるのです。

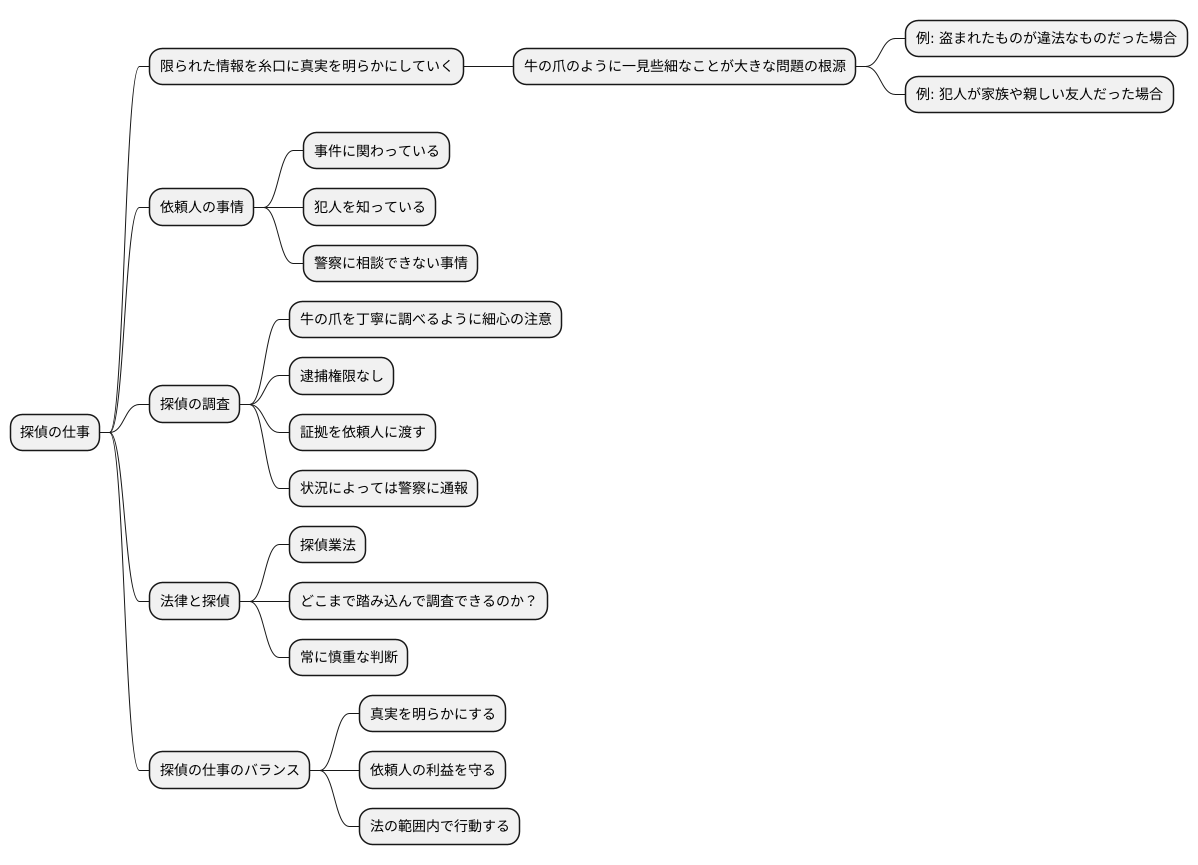

探偵の仕事は、限られた情報を糸口に、もつれた糸を解きほぐすように、真実を明らかにしていくことです。依頼人は様々な事情を抱えています。中には、自分が事件に関わっている、あるいは犯人を知っているにも関わらず、警察には相談できない事情を抱えている人もいます。そのような時、頼りになるのが探偵です。

例えば、ある大切なものを盗まれたとします。しかし、その盗まれたものが違法な手段で手に入れたものだった場合、警察には届け出ることができません。あるいは、犯人が家族や親しい友人である場合、情にほだされて届け出をためらうこともあるでしょう。牛の爪のように、一見些細なことが、大きな問題の根源になっているのです。

このような状況で探偵に依頼が来た場合、探偵は牛の爪を丁寧に調べるように、細心の注意を払いながら調査を進めます。しかし、探偵には逮捕する権限はありません。集めた証拠を依頼人に渡すか、状況によっては警察に通報するしかありません。探偵業法という法律の枠組みの中で、どこまで踏み込んで調査できるのか、常に慎重な判断が求められます。探偵の仕事は、真実を明らかにするだけでなく、依頼人の利益を守り、法の範囲内で行動するという、難しいバランスの上に成り立っているのです。

法律と牛の爪

一見すると関係なさそうな法律と牛の爪ですが、具体的な事例を想像することで、その関連性が見えてきます。たとえば、牛舎で飼育されている牛が何者かに傷つけられたとします。牛の飼い主は、隣の農家の者が牛を傷つけたのではないかと疑い、警察に通報しました。警察官が現場に駆けつけると、牛舎の壁に人間の足跡とは明らかに異なる、牛の蹄の跡が残されていました。蹄の跡は、牛舎の外から牛舎の中へと続いており、さらに、被害を受けた牛の近くには、争った形跡とともに、ある特定の牛の蹄の跡が濃く残されていました。この蹄の跡の大きさや形状から、警察は、隣の農家が飼育している特定の牛が、牛舎に侵入し、牛を傷つけたのではないかと推測しました。この場合、牛の蹄の跡が、犯行を特定するための重要な証拠となります。まるで人間の指紋のように、牛の蹄の跡も個体識別が可能であり、犯人の特定につながるのです。

しかし、牛の蹄の跡が証拠となるとしても、法律に基づいた適正な手続きを踏まなければなりません。牛の飼い主の証言や、現場に残された蹄の跡だけでは、直ちに隣の農家の牛を「犯人」と断定することはできません。警察は、獣医師などの専門家の協力を得て、蹄の跡の鑑定を行うなど、客観的な証拠を積み重ねる必要があります。また、隣の農家にも事情を聴き、反論の機会を与えることも重要です。牛の蹄の跡が有力な証拠だとしても、適切な捜査手続きを省略することはできません。たとえ犯人が牛であっても、その背後には牛の飼い主が存在する可能性があります。牛の飼い主の責任を問うためには、証拠に基づいた慎重な捜査と、公正な裁判手続きが不可欠です。牛の爪という一見些細な事柄も、法律の観点から見ると、重要な意味を持つことがあるのです。

盗聴と牛の爪

盗聴というものは、通常、誰がやったか分からない事件で、捜査の糸口をつかむために行われる捜査方法です。しかし、一見すると取るに足らない些細な事案、例えば牛の爪に何か異変があったというような状況であっても、犯人の目的や仲間の存在を明らかにするために、盗聴が行われる可能性はゼロではありません。 例えば、牛の爪を傷つけた人物は既に分かっているものの、その背後に黒幕がいる疑いがある場合、盗聴によって黒幕とのつながりを証明できるかもしれません。

具体的な例を挙げましょう。ある農家で、飼育している牛の爪が繰り返し傷つけられる事件が発生したとします。当初はいたずらと考えられていましたが、牛の爪の傷が特定の形状をしていることが分かり、何者かが意図的に牛に危害を加えている疑いが強まりました。既に近隣の住民が犯人として特定されていますが、その住民には牛を傷つける明白な動機が見当たらず、背後に別の黒幕がいる可能性が浮上しました。このような状況下で、警察は裁判所の許可を得て、住民の電話などを盗聴し、黒幕との連絡や指示の有無を調べることで、事件の真相解明を図る場合があります。

しかし、盗聴は個人の私生活を侵害する危険性があるため、法律によって厳しく制限されています。たとえ牛の爪を傷つけたという一見軽微な事件であっても、盗聴を行うには裁判所の許可が不可欠です。許可なく盗聴を行うと、法律違反となります。盗聴の必要性と私生活保護のバランスを慎重に見極め、法にのっとった手順を守ることは非常に重要です。牛の爪のような些細な事案であっても、背後に重大な犯罪が隠されている可能性も否定できません。そのため、警察は状況に応じて適切な捜査手法を選択する必要がありますが、同時に、個人の権利と自由を守ることも忘れてはなりません。盗聴は強力な捜査ツールである一方、乱用すれば重大な人権侵害につながる可能性もある、両刃の剣と言えるでしょう。

| 盗聴の目的 | 盗聴の対象 | 盗聴の法的側面 | 盗聴の注意点 |

|---|---|---|---|

| 捜査の糸口をつかむため。 犯人の目的や仲間の存在を明らかにするため。 |

通常は誰がやったか分からない事件。 些細な事案(例:牛の爪に異変)でも可能性あり。 具体的な例:牛の爪を傷つけた住民(背後に黒幕がいる疑いがある場合) |

法律によって厳しく制限。 裁判所の許可が不可欠。 無許可の盗聴は違法。 |

個人の私生活を侵害する危険性。 必要性と私生活保護のバランスを慎重に見極める。 法にのっとった手順を守る。 強力な捜査ツールだが、乱用すれば人権侵害につながる可能性もある。 |

自白の重要性

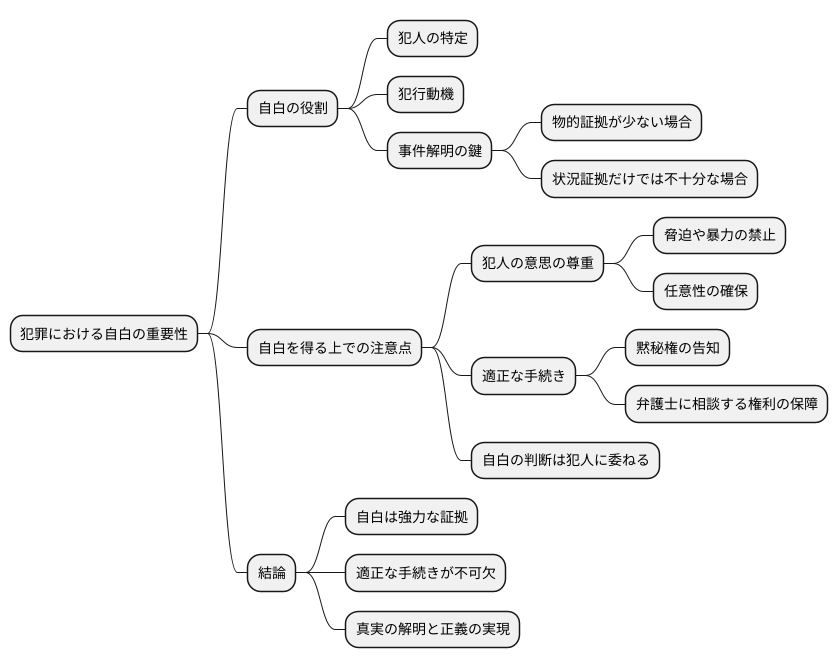

罪を認める言葉は、事件を解決する上で大きな役割を果たします。特に、今回の牛の爪の事件のように、既に犯人が分かっている場合は、その犯人がどのように、そしてなぜ罪を犯したのかを明らかにすることが重要になります。この点で、犯人自身の口から真実を語らせる「自白」は、事件解明の鍵となる極めて重要な証拠となります。

特に、物的証拠が少ない場合や、状況証拠だけでは犯行を裏付けることが難しい場合、自白は決定的な証拠となることがあります。例えば、犯行現場に残された足跡だけでは、犯人を特定するには不十分かもしれません。しかし、犯人が自らの犯行を認めれば、他の証拠と合わせて、犯行を立証するための強力な証拠となります。

しかし、自白を得るためには、犯人の意思を尊重することが不可欠です。脅迫や暴力によって無理やり自白させても、それは法的に認められません。そのような自白は、「任意性」がない、つまり犯人自身の自由な意思に基づいていないため、証拠としての価値を持ちません。

捜査に携わる者は、犯人に自白を強いることなく、適正な手続きに従って自白を得なければなりません。具体的には、犯人には黙秘権があること、つまり話したくないことは話さなくてもよいことを伝え、自白するかどうかは犯人自身の判断に委ねる必要があります。また、弁護士と相談する権利も保障されています。これらの権利を尊重し、慎重に捜査を進めることが、適正な手続きによる自白の獲得につながります。

自白は強力な証拠となり得ますが、同時に、適正な手続きで得られたものでなければ意味がありません。常に犯人の権利を尊重し、公正な捜査を行うことが、真実を明らかにし、正義を実現するために不可欠です。