コードイエロー:潜む危機

調査や法律を知りたい

先生、「コードイエロー」ってどういう意味ですか?病院のドラマでよく聞くんですけど。

調査・法律研究家

いい質問だね。「コードイエロー」は、病院内で緊急事態が発生したことを知らせる合図だよ。具体的には、危険が迫っている、あるいは何らかの異変が起こっていることを示す警告信号なんだ。

調査や法律を知りたい

どんな緊急事態のときに使われるんですか?

調査・法律研究家

病院によって多少の違いはあるけど、一般的には、大規模な災害発生、不審人物の侵入、大量の負傷者の搬送、院内感染の拡大といった、病院全体に影響を及ぼすような事態の発生を知らせる場合が多いね。ドラマでは緊迫した状況を演出するために使われることが多いよ。

コードイエローとは。

『コードイエロー』というのは、危険が近づいている、あるいは何らかの変化が起こっていることを知らせる警告のことです。

警告信号

黄色信号。それは、静かに、しかし確実に迫りくる危険を知らせる合図です。まるで嵐の前の静けさのように、普段と変わらない日常の中に潜む、異変のわずかな兆候を示すものです。それは、かすかに聞こえる物音であったり、周囲の環境のほんの僅かな変化かもしれません。あるいは、言葉では言い表せない漠然とした不安感という形をとることもあるでしょう。見過ごせば、重大な事態に発展する可能性もあるのです。

この黄色信号は、私たちの身の回りに潜む様々な危険を察知し、迅速な対応をとるために非常に重要です。例えば、探偵の世界では、尾行中に不審な動きをする人物を見つけた時、それは黄色信号となります。対象者が急に立ち止まり、周囲を警戒するように見回す仕草は、尾行に気づいている可能性を示唆しています。このようなサインを見逃せば、調査は失敗に終わるばかりか、探偵自身の安全も脅かされるかもしれません。

法律の世界でも、黄色信号は重要な役割を果たします。例えば、契約交渉中に相手方が不自然な沈黙をしたり、言葉を濁したりする場合は、何らかの問題が隠されている可能性があります。このようなサインを見逃さず、慎重に交渉を進めることで、後々トラブルに発展するのを防ぐことができます。

盗聴に関しても、黄色信号は大きな意味を持ちます。自宅や職場で、普段とは違う電子機器のノイズや、電話回線の雑音が聞こえるようになった場合、盗聴器が仕掛けられている可能性があります。このような異変に気づき、適切な対策を講じることで、プライバシーを守ることができます。

このように、黄色信号は、様々な状況で私たちに危険を知らせる重要なサインです。普段から周囲の環境に注意を払い、小さな変化も見逃さないようにすることで、大きな問題に発展する前に対応できる可能性が高まります。常に警戒心を持ち、黄色信号の意味を理解しておくことが、安全で安心な生活を送るために不可欠です。

探偵の視点

調査依頼は、しばしば思いもよらない形で舞い込みます。まるで事件の始まりを告げる鐘の音のように、依頼人の発する言葉や表情、そして現場に残されたわずかな痕跡から、真実を探る手がかりを見つけ出すのです。この緊張感に満ちた状態こそ、私たち探偵の世界では「事態発生」を意味する符丁、「コードイエロー」と呼んでいます。

依頼人の言葉の端々、例えば、何かを隠そうとしている時の視線の動きや不自然な沈黙は、重要な情報を含んでいます。また、現場に残された痕跡にも注目します。微かな異臭や、一見何の変哲もない家具の配置のずれなど、五感を研ぎ澄まし、あらゆる情報をくまなく収集することで、隠された真実を暴き出す糸口を見つけるのです。熟練の探偵であれば、依頼人と初めて会った際に交わされる何気ない会話や、わずかな表情の変化からでも、依頼人が本当に伝えたいこと、そして隠したいことを見抜くことができます。まるで真実を覆い隠すベールを一枚ずつ剥がしていくように、緻密な観察と分析を繰り返すことで、事件解決の糸口が見えてくるのです。

コードイエローは、単なる符丁ではありません。それは、探偵としての使命感と責任感、そして真実を追求する情熱を呼び覚ます合図なのです。コードイエローが発令された時、探偵は直ちに調査を開始します。事態の悪化を防ぐため、そして依頼人のために、あらゆる手段を講じ、隠された真実を明るみに出すまで、決して諦めることはありません。迅速かつ的確な判断と行動が求められる状況下でも、冷静さを保ち、持ち前の洞察力と推理力を駆使して、事件の真相解明に全力を尽くします。そして最終的に、依頼人に真実を届け、事件を解決へと導くのです。

法律との関連

法律の世界では、わずかな兆候を見つけることが非常に重要です。これをこの記事では「コードイエロー」と呼んでいます。裁判では、証人の発言や態度に潜む小さな変化が、真実を覆い隠す嘘を暴く鍵となることがあります。例えば、証人が質問に対して目をそらしたり、言葉を濁したり、わずかに表情を変えるといった些細な行動は、証言の信ぴょう性を疑う「コードイエロー」と言えるでしょう。弁護士は、これらのわずかな兆候を見逃さずに鋭く追及することで、隠された真実を明らかにし、公正な判決へと導く役割を担っています。

企業活動においても、「コードイエロー」の早期発見と適切な対応は、企業を守る上で不可欠です。例えば、内部告発や法令違反の兆候といった小さな異変を見逃すと、後に大きな損害や法的責任につながる可能性があります。社内の不正行為に関する匿名の通報や、会議での不自然な沈黙、決算報告書のわずかな矛盾など、一見些細な事柄の中にこそ、「コードイエロー」は潜んでいるかもしれません。これらの兆候を早期に察知し、迅速かつ適切な調査や対策を行うことで、企業は大きな損失や法的責任を回避し、健全な経営を維持することができるのです。日常業務の中で、常に注意深く観察し、小さな異変を見逃さないことが、法を守る上でも、企業を守る上でも非常に重要です。「コードイエロー」を正しく理解し、迅速な対応を心がけることで、私たちはより安全で公正な社会を築き、企業の信頼を守ることができるでしょう。

| 分野 | コードイエローの例 | 重要性/効果 |

|---|---|---|

| 裁判 | 証人の発言や態度の小さな変化(目をそらす、言葉を濁す、表情を変える) | 嘘を暴く鍵、公正な判決へ導く |

| 企業活動 | 内部告発や法令違反の兆候(匿名の通報、会議での不自然な沈黙、決算報告書の矛盾) | 大きな損害や法的責任の回避、健全な経営の維持 |

盗聴とコードイエロー

「緊急事態発生」を意味する符丁「コードイエロー」。刻一刻と変化する状況の中で、迅速な対応が求められる場面において、情報収集は極めて重要です。その手段の一つとして、時に「盗聴」という方法が用いられます。盗聴とは、対象者の同意を得ずに、その会話や通信内容を傍受することを指します。コードイエロー発生の予兆や、具体的な計画、あるいは発生後の隠蔽工作などを探る上で、盗聴は大きな効力を発揮する可能性があります。例えば、犯罪を企てる者の電話のやり取りを傍受することで、犯行日時や場所、共犯者の存在など、重要な情報を得られる場合があります。また、誘拐事件においては、犯人と被害者の間の会話から、被害者の居場所や安否確認につながる手がかりを得られることもあります。

しかしながら、盗聴は個人の私生活を侵害する行為であり、その実施には慎重さが求められます。我が国では、通信の秘密は憲法で保障されており、盗聴は法律によって厳しく制限されています。捜査機関が盗聴を行う場合は、裁判所の許可を得る必要があり、許可なく盗聴を行えば、重大な犯罪となります。また、探偵業者が業務上知り得た情報を漏洩した場合も、罰則の対象となります。たとえコードイエローの発生を防ぐためであっても、違法な盗聴は決して許されるものではありません。

盗聴は強力な捜査手段である一方、使い方を誤れば重大な人権侵害につながる諸刃の剣です。常に法令を遵守し、倫理的な側面にも配慮しながら、適切な範囲内で活用することが求められます。そのため、捜査関係者は、盗聴に関する法律や倫理規定を深く理解し、適切な判断に基づいて行動する必要があります。また、一般市民も、自身の通信が不正に傍受されていないか、常に意識を持つことが大切です。プライバシー保護の観点から、盗聴行為への厳しい監視と対策が求められています。

日常生活での活用

日常生活の中で、身の回りで起こる出来事を「黄色信号」と捉え、注意深く観察することで、危険を未然に防ぎ、より安全な暮らしを送ることができます。まるで、街中の信号機のように、青信号で安心、赤信号で危険を示すように、黄色信号は注意を促す合図と考えましょう。

例えば、お子さんの帰宅がいつもより遅い場合を考えてみましょう。単なる遊びすぎで済む場合もありますが、誘拐や事故といった危険も考えられます。このような場合、「黄色信号」と認識し、お子さんに連絡を取ったり、近所を探してみるなど、注意深く状況を確認することが大切です。いつもと違う様子、例えば、元気がなかったり、口数が少なかったりする際にも「黄色信号」です。お子さんの異変を見逃さず、声をかけることで、いじめや悩みを早期に発見できるかもしれません。

また、ご近所で不審な人物を見かけた際も「黄色信号」と捉えましょう。すぐに警察に通報する必要はないかもしれませんが、服装や行動の特徴を記憶しておき、周囲に注意を払うことが大切です。万が一、事件に巻き込まれた場合、貴重な情報提供につながる可能性があります。

さらに、「黄色信号」は、自然災害の予兆にも適用できます。空模様の急な変化や、川の増水、小動物の異常行動などは、災害の前兆である可能性があります。これらの兆候を「黄色信号」と認識し、早めに避難準備を整えたり、情報収集を行うことで、被害を最小限に抑えることができます。

自分の健康状態についても同様です。いつもと違う体の痛みや違和感、食欲不振なども「黄色信号」と考え、早めに医療機関を受診することで、重篤な病気を防ぐことができるでしょう。

このように、常に周囲の状況に気を配り、「黄色信号」を見つける感性を磨くことで、身の安全を守り、より安心して暮らせるようになります。 早期発見、早期対応を心がけ、落ち着いた行動を意識しましょう。

| 場面 | 黄色信号の例 | 対応 |

|---|---|---|

| 子供の帰宅 | いつもより遅い、元気がない、口数が少ない | 連絡を取る、近所を探す、声をかける |

| 近所 | 不審な人物を見かける | 服装や行動の特徴を記憶、周囲に注意、情報提供 |

| 自然災害 | 空模様の急な変化、川の増水、小動物の異常行動 | 避難準備、情報収集 |

| 健康状態 | いつもと違う体の痛みや違和感、食欲不振 | 医療機関を受診 |

情報の重要性

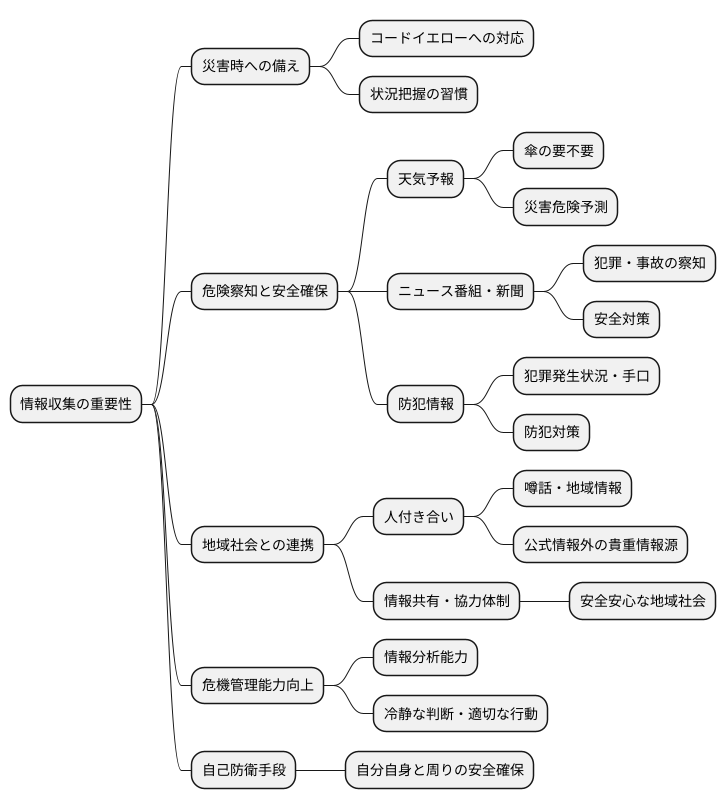

日頃から様々な種類の情報を集めておくことは、いざという時の備えとして非常に大切です。災害時のような緊急事態が発生した場合、コードイエローのように注意を促す情報が発表されますが、それを正しく理解し、行動に移すためには、普段から情報に触れ、状況を把握する習慣を身につけておく必要があるのです。

例えば、天気予報は日々の生活に欠かせない情報源です。単に傘を持っていくかどうかだけでなく、大雨や強風などによる災害の危険性を予測するのにも役立ちます。また、ニュース番組や新聞などで地域の出来事や社会情勢を知ることで、犯罪や事故といった危険を事前に察知し、自分自身の安全を守るための対策を立てることができます。さらに、地域の自治体や警察署などが発信する防犯情報にも注意を払うことで、犯罪の発生状況や手口を把握し、適切な防犯対策を講じることが可能となります。

情報収集は公式な発表だけでなく、地域社会での人付き合いからも得られます。近所の人々との会話や地域の集まりに参加することで、噂話や地域の状況に関する生の情報に触れることができます。これは、公式な情報だけでは得られない貴重な情報源となり、地域社会の安全を守る上でも重要な役割を果たします。得られた情報を周囲の人々と共有し、協力体制を築くことで、より安全で安心な地域社会を実現できるでしょう。

このように、様々な方法で情報を入手し、分析する能力は、危機管理において非常に重要です。日頃から情報収集を習慣化し、情報を適切に判断し、活用する力を養うことで、緊急事態発生時にも冷静に判断し、適切な行動をとることができるのです。つまり、情報収集は、自分自身と周りの人々の安全を守るための、重要な自己防衛手段と言えるでしょう。