地方裁判所の役割と重要性

調査や法律を知りたい

先生、『地方裁判所』って、どんな裁判所のことですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。地方裁判所は、都道府県に一つ、そして北海道には四つ設置されている裁判所だよ。高等裁判所よりも下位に位置づけられていて、主に第一審、つまり最初に事件を扱う裁判所なんだ。

調査や法律を知りたい

つまり、事件が起きたら、まずは地方裁判所で裁かれるってことですか?

調査・法律研究家

そうだよ。原則として裁判官一人で審理を行うけれど、法律で決められた重大な事件の場合は、三人で審理を行うこともあるんだ。

地方裁判所とは。

『地方裁判所』は、各都道府県に一つずつと、北海道に四つ設置されています。地方裁判所は、高等裁判所の下の裁判所で、主に最初の裁判を行います。ふつうは、裁判官が一人で裁判をしますが、法律で決められた事件については、三人の裁判官が相談して裁判を行います。

各地の裁判所

私たちの暮らしに身近な裁判所といえば、地方裁判所です。全都道府県に最低一つは設置されており、北海道にはその広大な面積ゆえに四つも置かれています。地方裁判所は、上位に高等裁判所を置きつつ、地域における司法の中心的な役割を担っています。私たちが日常生活で遭遇する可能性のある民事事件や刑事事件の多くは、まずこの地方裁判所で審理されます。そのため、地域に住む人々にとって最も身近な司法機関と言えるでしょう。

例えば、交通事故による損害賠償の請求を考えてみましょう。これは地方裁判所で扱われる代表的な民事事件の一つです。また、近隣住民とのトラブルや、離婚にまつわる問題なども地方裁判所の管轄となります。さらに、窃盗や傷害といった刑事事件も、地方裁判所で審理されます。地方裁判所は、これらの事件を公正に判断し、地域社会の秩序と安全を守る重要な役割を担っているのです。

地方裁判所は、事件の内容に応じて、裁判官一人で行う審理と、裁判官三人で行う審理を使い分けています。一人で行う審理は、比較的簡単な事件や争いの金額が少ない事件で採用されます。一方、三人で行う審理は、複雑な事件や争点が多い事件、あるいは社会的に注目を集める事件などで採用されます。これは、より慎重かつ多角的な視点から審理を行うためです。このように、地方裁判所は、様々な事件に対応できる仕組みを整え、地域社会の紛争解決に欠かせない存在として、司法の最前線を支えていると言えるでしょう。

| 裁判所 | 役割 | 扱う事件 | 審理方法 |

|---|---|---|---|

| 地方裁判所 |

|

|

|

裁判官による審理

地方裁判所における裁判は、原則として一人の裁判官が担当します。これは「単独制」と呼ばれ、事件を速やかに処理し、担当裁判官の専門知識を最大限に活かすことを目的としています。一人の裁判官が審理から判決まで全てを行うため、手続きが簡素化され、迅速な判決が期待できます。例えば、損害賠償請求のような比較的単純な民事事件や、軽微な刑事事件などは、単独制で審理されることが一般的です。

しかし、事件の内容によっては、より慎重な審理が必要となる場合があります。殺人や放火といった重大な刑事事件や、多額の金銭が絡む複雑な民事事件、あるいは社会的に大きな影響を与える事件などは、一人の裁判官の判断だけでは、公平性に欠ける、あるいは判断ミスが生じる可能性も否定できません。そこで、このような場合には、三人の裁判官が合議体を組んで審理を行います。これは「合議制」と呼ばれ、複数の裁判官がそれぞれの視点から事件を検討し、議論を重ねることで、より公正で正確な判断を下すことを目指しています。三人の裁判官で協議することで、より多角的な視点から証拠を検討し、法律の解釈や適用についてより深く掘り下げることが可能となります。また、一人の裁判官の個人的な偏見や先入観の影響を抑え、より客観的な判断を下すことができると考えられています。

このように、単独制と合議制は、事件の性質や重要性に応じて使い分けられています。合議制は、司法の信頼性を高める重要な仕組みであり、国民の権利と利益を守る上で重要な役割を担っています。特に、人の命や自由に関わる刑事事件では、合議制による慎重な審理は不可欠です。また、社会的に大きな影響力を持つ事件においても、合議制によって、司法の公正さと透明性を確保することが求められます。

| 項目 | 単独制 | 合議制 |

|---|---|---|

| 裁判官数 | 1人 | 3人 |

| 目的 | 事件の迅速な処理、裁判官の専門知識活用 | 慎重な審理、公正で正確な判断 |

| メリット | 手続き簡素化、迅速な判決 | 多角的視点、偏見抑制、深い検討 |

| 対象事件例 | 損害賠償請求、軽微な刑事事件 | 重大な刑事事件(殺人、放火)、複雑な民事事件、社会的に影響の大きい事件 |

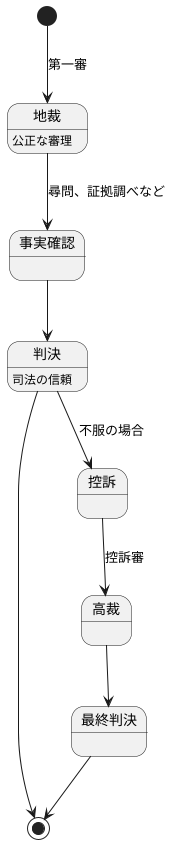

第一審としての役割

地の裁判所は、事件を最初に扱う裁判所であり、第一審裁判所と呼ばれています。ここで行われる裁判は第一審と呼ばれ、訴えを起こされた事件を最初にじっくりと調べ、判断を下す場となります。民事事件であれば、お金の貸し借りや土地の所有権といった個人の間の争い、刑事事件であれば、窃盗や傷害といった罪を犯したとされる人を裁く場です。

地の裁判所では、様々な方法で事実関係を明らかにする作業が行われます。例えば、関係者からの話を聞く尋問や、証拠となる書類や物を調べる証拠調べなどです。これらの手続きを通じて、何が起きたのかを丁寧に解き明かしていきます。そして、集めた証拠と法律に基づいて、裁判官が判決を言い渡します。

しかし、地の裁判所で下された判決が必ずしも最終的な決定となるわけではありません。判決に納得できない場合は、控訴という手続きによって、より上位の裁判所である高等裁判所に改めて審理をしてもらうことができます。高等裁判所では、地の裁判所の判断が正しかったかどうかをもう一度調べ、必要に応じて新たな判断を下します。そのため、地の裁判所での審理は、その後の控訴審の基礎となる重要なものと言えます。

地の裁判所における公正で適切な審理は、国民が司法制度を信頼するための大切な土台となります。事件の真相をきちんと解き明かし、法律に基づいた正しい判決を下すことで、人々の権利を守り、社会の秩序を守るという司法の役割を果たしていると言えるでしょう。

事件の種類と対応

地方裁判所は、私たちの暮らしの中で起こる様々な揉め事や、法律に違反したとされる事件を扱う場所です。そこで扱われる事件の種類は大きく分けて、民事事件と刑事事件の2種類あります。

民事事件とは、個人や会社の間で起こる金銭や権利に関する争いのことです。例えば、お金を貸したのに返してもらえない、土地の所有権を巡って争っている、といった揉め事が民事事件にあたります。また、離婚や相続といった家族間の問題も、民事事件として地方裁判所で扱われます。会社同士の取引上のトラブルなども、民事事件の一つです。これらの事件では、裁判所は当事者双方の言い分を聞き、証拠に基づいてどちらの主張が正しいのかを判断します。そして、正しいと判断された側に有利な判決を下します。例えば、お金を貸した人が正しいと判断されれば、借りた人に返済を命じる判決が出ます。

一方、刑事事件とは、窃盗や傷害、殺人といった犯罪行為に関する事件のことです。こうした事件では、検察官と呼ばれる国の役人が、犯罪を犯したとされる人を裁判にかけて、罪を犯したかどうか、犯したのであればどのような刑罰を与えるべきかを裁判所に求めます。裁判所は、検察官の主張と、罪を犯したとされる人の言い分を聞き、証拠を調べた上で、有罪か無罪かを判断します。有罪と判断された場合には、懲役や罰金などの刑罰が科せられます。

地方裁判所では、事件の内容に応じて、適切な手続きや審理方法を選び、公正な裁判を行うよう努めています。地方裁判所は、様々な争いを解決することで、社会の秩序を守る重要な役割を担っていると言えるでしょう。

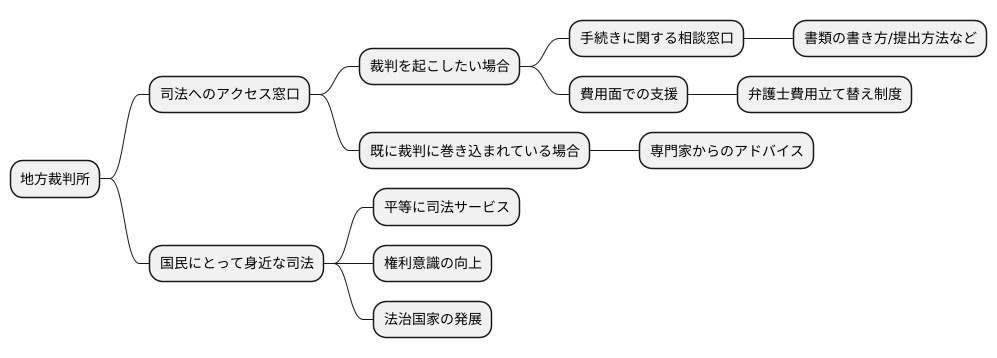

司法へのアクセス

国民にとって、裁判所は敷居が高いと感じられることも少なくありません。しかし、権利が侵害された場合や争いが生じた際に、頼れるのが司法です。その入り口となるのが、地域に根差した地方裁判所です。地方裁判所は、国民が司法へアクセスするための大切な窓口としての役割を担っています。

具体的には、まず裁判を起こしたい、つまり訴訟を提起したい場合には、地方裁判所が最初の窓口となります。訴訟手続きは複雑で分かりにくいものですが、地方裁判所には、手続きに関する情報を提供する相談窓口が設置されています。そこでは、書類の書き方や提出方法など、手続きに関する様々な疑問を解消することができます。また、費用面で裁判を起こすことが難しい方のために、弁護士費用を立て替える制度もあります。

さらに、既に裁判に巻き込まれている場合にも、地方裁判所は重要な役割を果たします。例えば、訴状が届いたものの、どのように対応すれば良いか分からないといった場合にも、相談窓口で専門家からアドバイスを受けることができます。

司法は、国民の基本的人権を保障する最後の砦と言えます。地方裁判所は、この司法を国民にとって身近なものとし、誰もが平等に司法サービスを受けられるようにするための重要な役割を担っています。地方裁判所という身近な存在があることで、国民一人ひとりの権利意識は高まり、ひいては、法に基づいて政治を行う国、すなわち法治国家としての日本の発展にも大きく貢献していると言えるでしょう。