裁判所による和解条項:法的解決への道

調査や法律を知りたい

先生、『裁判所が定める和解条項』って、どういう意味ですか? よくわからないです。

調査・法律研究家

そうだね、少し難しいね。簡単に言うと、裁判で争っている当事者が裁判官に『和解案を考えてください!』とお願いして、裁判官が提示した和解内容のことだよ。これを『和解条項』と言うんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、自分たちで解決できないから、裁判官に考えてもらうってことですね。でも、お願いしたら必ず考えてもらえるんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。必ず考えてもらえるとは限らないよ。当事者双方が『裁判官に考えてほしい』と同意して、裁判所に申し立てをする必要があるんだ。そして、裁判官が提示した和解条項を双方が受け入れることで、和解が成立するんだよ。

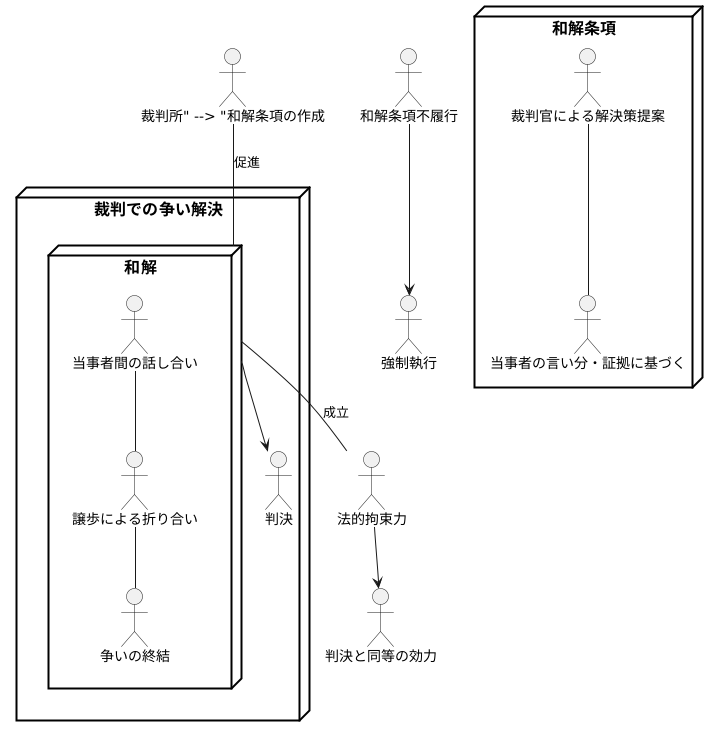

裁判所が定める和解条項とは。

裁判での話し合いによる解決のために、裁判官が和解の条件を決めることがあります。これを和解条項といいます。当事者双方が裁判官に和解条項を決めてほしいとお願いした場合、裁判官は和解条項を決めることができます。そして、その和解条項が両者に伝えられた時点で、和解が成立したものとみなされます。

和解条項とは

裁判で争いを解決するには、判決を待つ以外にも、和解という方法があります。和解とは、争っている当事者同士が話し合い、お互いに譲り合って折り合いをつけ、争いを終わらせる手続きです。この和解を進めるために、裁判所が解決の提案をすることがあります。これを和解条項といいます。和解条項は、裁判官が当事者双方の言い分や証拠をよく調べ、適切と思われる解決策を示すものです。当事者にとって、必ずしも全てが自分の望み通りとは限りませんが、争いが長引くのを避けて解決するためには大切な役割を果たします。

和解条項を作る際には、裁判官は当事者から事情を詳しく聞き取ります。当事者の言い分や証拠に基づき、どのような解決策が適切かを検討します。例えば、金銭の支払いに関する争いでは、支払う金額や支払方法、支払い期限などを具体的に定めます。また、土地の所有権に関する争いでは、土地の境界線を確定したり、共有持分を定めたりする内容が盛り込まれることもあります。和解条項の内容は、当事者双方が納得しなければ成立しません。裁判官は、当事者の意向を尊重しながら、公正な解決を目指して条項を作成します。

和解が成立し、和解条項が確定すると、それは判決と同じ効力を持つことになります。つまり、当事者は和解条項の内容に従わなければなりません。もし、和解条項を守らない場合は、強制執行の手続きが取られることもあります。例えば、金銭の支払いが履行されない場合は、財産の差し押さえが行われる可能性があります。和解条項は、当事者間の合意に基づいて作成され、裁判所によって承認されたものですから、判決と同様に法的拘束力を持つのです。そのため、和解条項の内容をよく理解し、合意した内容を守ることは非常に重要です。和解という方法は、時間と費用を節約できるだけでなく、当事者同士の関係を悪化させずに解決できるというメリットもあります。

和解条項の決定手続き

和解とは、裁判所の仲介によって当事者間で争いを解決する方法です。和解条項を決めるには、当事者双方が合意の上で、裁判所に決定を委ねる必要があります。片方だけが和解を望んでいても、和解条項を提示することはできません。

和解条項を決める手続きは、当事者双方が共同で裁判所に申し立てを行うことから始まります。この申し立てには、争点となっている事柄や、当事者それぞれが考えている解決案などを記載します。裁判所は、申し立ての内容を確認後、事件の内容を詳しく調べるための審理を行います。

審理では、当事者から事情を聞いたり、証拠を調べたりすることで、争いの内容を正確に把握します。例えば、争いが金銭に関することであれば、当事者の収入や支出、損害の程度などを調べます。また、近所とのトラブルであれば、現場を確認したり、近隣の住民から話を聞いたりすることもあります。

裁判所は、集めた情報や証拠に基づき、法律や過去の判決例、社会一般の考え方などを考慮しながら、当事者双方にとって公平で納得できる和解条項を決定します。この際、当事者の主張を全て聞き入れるとは限りません。当事者の意向を尊重しつつも、社会の秩序や公平性を損なわないように調整を行います。

決定された和解条項は、当事者双方に伝えられます。この告知をもって和解は成立し、訴訟は終了します。和解条項は、確定判決と同じ効力を持つため、当事者はそれに従う義務が生じます。もし和解条項に従わない場合は、強制執行の手続きが取られることもあります。

和解条項の法的拘束力

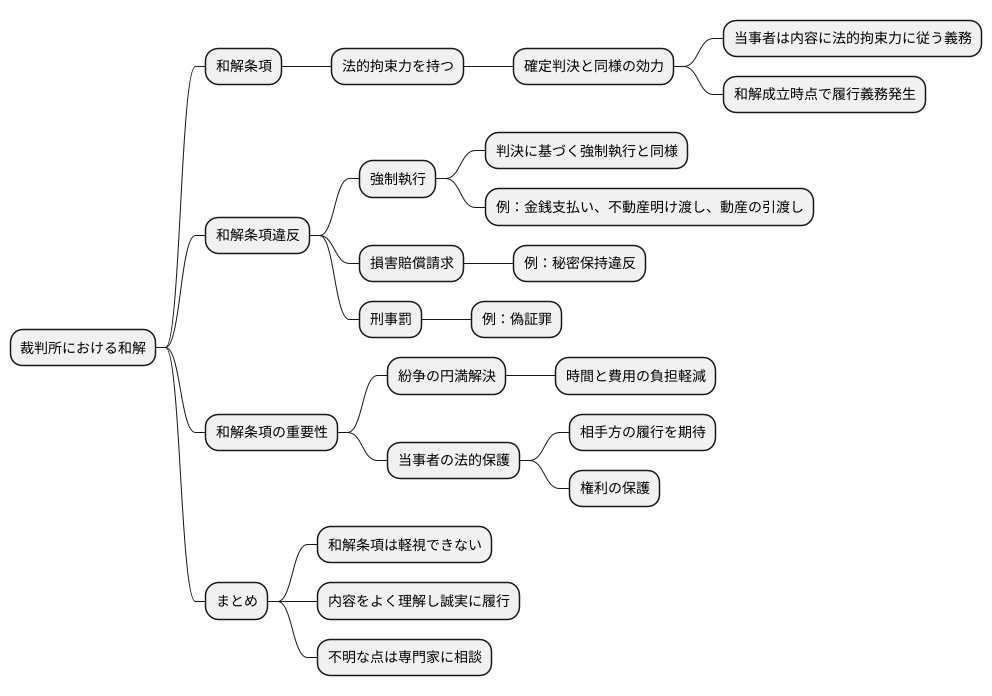

裁判所における和解は、当事者間の合意に基づいて紛争を解決するための手段であり、その合意内容を記載した和解条項は、法的拘束力を持ちます。これは、和解条項が確定判決と同様の効力を持つことを意味し、当事者はその内容に法的拘束力に従う義務が生じます。つまり、和解が成立した時点で、当事者は和解条項に書かれた内容を履行する義務を負うのです。

もし、当事者が和解条項に違反した場合、相手方は裁判所に強制執行を申し立てることができます。これは、判決に基づく強制執行と同様の手続きであり、和解条項で定められた金銭の支払い、不動産の明け渡し、動産の引き渡しなどを強制的に実行させることができます。例えば、金銭の支払いが定められていた場合、債務者の預金口座や給与を差し押さえることができますし、不動産の明け渡しが定められていた場合には、強制的に退去させることができます。

和解条項の法的拘束力は、紛争の円満解決と、当事者の法的保護の両面で重要です。和解によって当事者間の紛争が解決すれば、裁判を続けるよりも時間と費用の負担を軽減できます。また、和解条項に法的拘束力があることで、当事者は相手方が合意内容を履行することを期待でき、自らの権利を守ることができます。

和解条項に違反すると、強制執行以外にも、損害賠償請求や、場合によっては刑事罰が科される可能性もあります。例えば、和解条項で秘密保持が定められていたにも関わらず、それを破った場合には、損害賠償請求を受ける可能性があります。また、偽証罪など、刑事罰の対象となる行為が和解条項に違反した場合には、刑事責任を問われる可能性もあります。

和解条項は法的拘束力を伴う重要な合意であるため、軽視することはできません。和解の内容をよく理解し、合意内容を誠実に履行することが、自らの法的リスクを避ける上でも不可欠です。和解条項に不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

和解のメリット

争いを裁判で解決するのではなく、話し合いで解決することを和解といいます。和解には裁判による解決と比べて多くの利点があります。まず、時間と費用の節約という大きな利点があります。裁判で争う場合、何度も裁判所に出向く必要があり、時間も費用もかかります。弁護士に依頼する場合は、弁護士費用も高額になります。和解であれば、これらの負担を軽くし、早くに争いを終わらせることができます。

次に、和解は当事者同士の関係が悪化することを防ぎます。裁判では必ず勝者と敗者が決まります。そのため、負けた側は不満を持ち、相手への恨みが残る可能性があります。和解の場合は、双方の話し合いによって合意するため、関係が悪化するのを防ぎ、元の関係に戻れる可能性も残ります。

さらに、和解の内容は当事者同士で自由に決めることができます。裁判では、裁判官が決めた内容に従わなければなりません。しかし和解では、当事者同士が納得できる内容で合意できるので、より柔軟な解決策を見つけることが可能です。例えば、金銭の支払いだけでなく、謝罪や今後の協力関係など、様々な条件を含めることができます。

このように、和解には時間と費用の節約、関係悪化の防止、柔軟な解決といった多くの利点があります。これらの利点を考えると、和解は争いを解決するための有効な方法と言えるでしょう。和解によって早期解決を図り、時間や費用、そして精神的な負担を軽減し、良好な関係を維持できる可能性を高めることができるのです。

| 和解の利点 | 詳細 |

|---|---|

| 時間と費用の節約 | 裁判と比べ、時間や費用、弁護士費用を節約できる。 |

| 当事者同士の関係悪化の防止 | 裁判のような勝者と敗者が発生しないため、関係悪化を防ぎ、元の関係に戻れる可能性がある。 |

| 柔軟な解決 | 当事者同士で内容を自由に決められるため、金銭の支払いだけでなく、謝罪や今後の協力関係など、様々な条件を含めることが可能。 |

和解条項と判決の違い

裁判沙汰のもつれを解くには、判決と和解という二つの道があります。判決は、裁判官が証拠を吟味し、法律に照らし合わせて下す決定です。いわば、白黒はっきりつける最終手段と言えるでしょう。当事者の言い分が食い違う場合、どちらの主張が正しいのか、裁判官が公平な立場から判断を下します。判決には強制力があり、従わない場合は財産差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があります。また、判決に納得いかない場合は、控訴する権利も認められています。しかし、判決までには長い時間がかかり、費用もかさむことが多いのが難点です。

一方、和解は、当事者同士の話し合いによって紛争を解決する方法です。裁判官の仲介のもと、互いに譲り合い、落としどころを探ります。和解内容は当事者の合意に基づいて決まるため、判決よりも柔軟な解決が可能です。例えば、金銭の支払いだけでなく、謝罪や今後の対応など、具体的な内容を盛り込むことができます。また、和解は判決に比べて時間も費用も抑えられ、当事者同士の関係悪化を防ぎやすいという利点もあります。一度成立した和解は、判決と同じく法的拘束力を持つため、当事者はその内容を守らなければなりません。ただし、脅迫や嘘によって成立した和解は無効となることがあります。また、和解は基本的に不服申し立てができないため、内容をよく確認してから合意することが大切です。

どちらの方法を選ぶかは、状況によって異なります。早期解決を望むなら和解、徹底的に争いたいなら判決というように、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、最適な方法を選びましょう。専門家である弁護士に相談すれば、的確な助言を得られます。

| 項目 | 判決 | 和解 |

|---|---|---|

| 決定方法 | 裁判官が証拠を吟味し、法律に照らし合わせて決定 | 当事者同士の話し合い |

| 特徴 | 白黒はっきりつける最終手段、強制力あり、控訴可能 | 柔軟な解決が可能、時間と費用を抑えられる、関係悪化を防ぎやすい |

| 法的拘束力 | あり | あり |

| デメリット | 時間と費用がかかる | 脅迫や嘘による和解は無効、不服申し立て不可 |