会社再生の道:民事再生とは

調査や法律を知りたい

先生、『民事再生』って、会社が借金を返すのが難しくなった時に、裁判所を通して借金を減らしてもらう手続きのことですよね?

調査・法律研究家

おおむね、そういう理解で合っています。ただ、『借金を減らす』というより、返済の計画を立て直して事業を継続できるようにする手続き、と考えた方がより正確です。借金の額が減る場合もあるし、返済期間が延びる場合もあるし、様々です。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、会社が倒産して何もかも失うよりは、事業を続けられるように、借金の返済方法を調整してもらう手続きなんですね。

調査・法律研究家

その通りです。債権者にとっても、会社が倒産してしまうよりは、少しでも返済してもらえる方が良い場合も多いですから、裁判所の監督の下、債権者と債務者が話し合って、お互いにとってより良い方法を探る手続きと言えるでしょう。

民事再生とは。

お金に困っている人が、多くの貸し手と話し合って、裁判所の許可を得た再建の計画を作ることで、貸し手と借り手の間の関係をうまく調整して、借り手が再びお金のやりくりをできるようにする手続きのことを、民事再生といいます。

窮地に陥った会社を救う

経営難に陥り、倒産の危機に直面する会社は後を絶ちません。資金繰りが悪化し、もはや自力での再建が不可能に思える状況でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。法的手段を用いることで、事業を継続しながら窮地から脱却する道が開ける可能性があります。その有効な手段の一つが、民事再生手続きです。

民事再生手続きとは、裁判所の監督の下で、会社が事業を継続しながら債務を整理し、再建を目指すための制度です。この手続きでは、まず会社が再生計画案を作成します。この計画案には、債務の削減や返済方法の変更、事業の再編など、会社を再生するための具体的な方策が盛り込まれます。そして、この計画案を裁判所と債権者が承認することで、手続きが進んでいきます。

民事再生手続きの大きなメリットは、事業を継続できる点です。倒産手続きとは異なり、会社は営業を続けながら再建に取り組むことができます。これにより、従業員の雇用を守り、取引先との関係を維持しながら、再建を目指すことが可能となります。また、裁判所の監督下にあるため、債権者からの取り立てや訴訟を一時的に停止することもできます。これにより、会社は経営の立て直しに専念できる環境が整います。

民事再生手続きは、すべての会社に適用できるわけではありません。一定の要件を満たす必要があります。例えば、債務超過の状態であること、再生の見込みがあることなどが挙げられます。これらの要件を満たしていない場合、民事再生手続きを利用することはできません。

経営難に陥った際には、早急に専門家に相談することが重要です。弁護士や会計士などの専門家は、会社の状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。民事再生手続き以外にも、様々な法的手段や経営支援策があります。専門家の助言を得ることで、会社を窮地から救い、再び成長軌道に乗せることができるかもしれません。

| 民事再生手続きとは | 裁判所の監督下で、事業を継続しながら債務を整理し、再建を目指す制度 |

|---|---|

| メリット | 事業を継続できる、従業員の雇用を守れる、取引先との関係を維持できる、裁判所の監督下で債権者からの取り立てや訴訟を一時的に停止できる |

| 対象 | すべての会社が対象ではない。債務超過の状態、再生の見込みがあることなどの要件が必要 |

| その他 | 経営難に陥った際は、早急に専門家に相談することが重要 |

再生計画の策定と認可

会社が立ち直るための道筋、つまり再生計画は、民事再生手続きの中心となるものです。この計画には、借金の減額や返済方法の変更、事業の再構築など、会社が再び健全な状態に戻るために必要な対策が全て含まれます。再生計画は、会社だけで勝手に作るものではありません。裁判所が選んだ監督委員や、お金を貸している債権者の意見もきちんと反映させる必要があります。

まず、会社は自らの状況を詳しく分析し、どのように事業を立て直していくのか、具体的な計画を立てます。この計画には、借金をどれくらい減らしてもらうのか、返済はどのようにしていくのか、事業をどのように縮小したり、売却したりするのかといった内容が含まれます。そして、将来どのように利益を上げていくのかという見通しをはっきりと示すことが非常に重要です。

計画の案ができた後、裁判所が選任した監督委員が内容を審査します。監督委員は、会社の財務状況や事業の将来性などを詳しく調べ、計画が実現可能かどうかを判断します。また、債権者集会が開かれ、債権者たちは計画の内容について説明を受け、質疑応答を行います。そして、債権者たちは計画に賛成か反対かを投票します。過半数の債権者が賛成し、さらに裁判所が認可すれば、再生計画は確定します。

裁判所は、再生計画が法律に合っているか、債権者の利益を不当に害していないかなどを審査します。もし、計画に問題があると判断された場合は、修正を求められることもあります。こうして、会社、監督委員、債権者、裁判所が関わり、多角的な視点から検討された再生計画は、会社再建の羅針盤となります。計画に基づき、会社は新たな一歩を踏み出すことができるのです。

債権者との調整

会社が経営の立て直しを図る民事再生手続きでは、お金を貸している人たちの理解と協力が欠かせません。会社は自らの経営状態や、どのように再建していくかという計画について、お金を貸している人たちへ丁寧に説明する必要があります。そして、会社の再建のためには、お金を貸している人たちの協力が不可欠であることを伝え、理解を求めることが重要です。

お金を貸している人たちの中には、貸したお金を減額されることに反対する人もいるでしょう。しかし、会社が再建を果たすことが、長い目で見れば、お金を貸している人たちにとっても利益になるということを理解してもらう必要があります。たとえば、会社が倒産してしまうと、貸したお金はほとんど戻ってこない可能性が高くなります。しかし、会社が再建できれば、たとえ減額されたとしても、ある程度の金額は回収できる可能性があります。また、会社が再建することで、取引関係が維持され、将来的な取引による利益も期待できる場合があります。

裁判所も、お金を貸している人たちと会社の間に入り、双方の意見調整を支援し、合意形成を促します。裁判所は中立的な立場から、会社が提出した再生計画が実行可能かどうかを判断し、必要に応じて修正を求めます。また、お金を貸している人たちの意見を聞き、会社との間で妥協点を探るための調整を行います。

場合によっては、お金を貸している人たちを集めた会合が開かれ、そこで再生計画について話し合いが行われることもあります。この会合では、会社が再生計画の内容を説明し、お金を貸している人たちは質問や意見を述べることができます。そして、出席者の過半数の同意が得られれば、再生計画は成立となります。このように、民事再生手続きは、会社とお金を貸している人たちが協力して進めていく手続きであり、裁判所はその過程をサポートする役割を担っているのです。

裁判所の役割

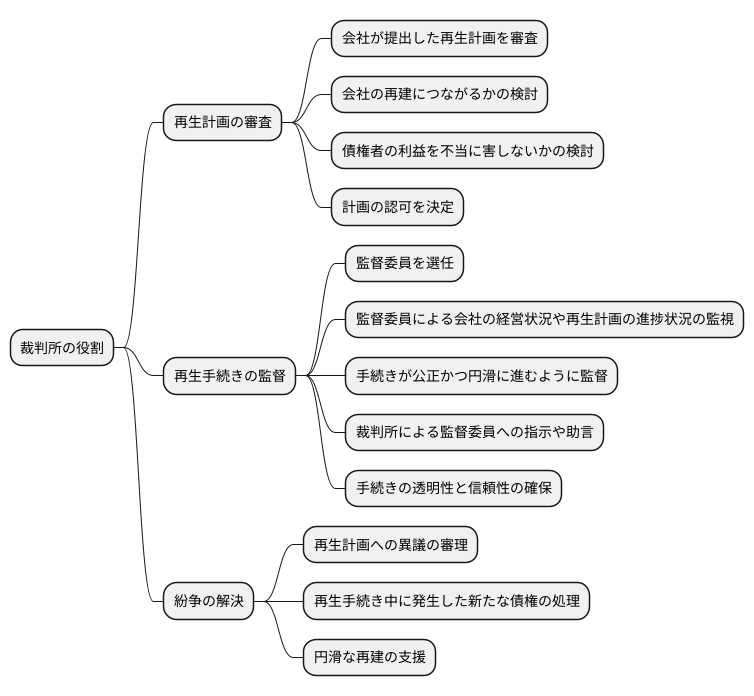

{裁判所は、会社が再建を目指す再生手続きにおいて、中立的な立場から様々な役割を担います。}まず、会社が自ら作成し、裁判所に提出した再生計画を審査します。この再生計画には、会社の財務状況や事業計画、債権者への弁済方法などが詳細に記載されています。裁判所は、この計画が本当に会社の再建につながるのか、そして債権者の利益を不当に害するものではないかを慎重に検討します。会社の将来性だけでなく、債権者が被る不利益も考慮に入れ、計画の認可、つまり計画の実行を許可するかどうかを決定します。再生計画が認可されれば、会社は計画に基づいて再建を進めることができます。

また、裁判所は、再生手続きを監督する役割も担っています。そのため、監督委員を選任します。監督委員は、裁判所から委任を受けて、会社の経営状況や再生計画の進捗状況を監視し、手続きが公正かつ円滑に進むように監督します。裁判所は監督委員の報告を受け、必要に応じて指示や助言を行います。このように、裁判所が手続き全体を監督することで、手続きの透明性と信頼性が確保され、会社と債権者の双方にとって公正な手続きとなることが期待されます。

さらに、裁判所は、再生手続きに関連する紛争を解決する役割も担います。例えば、再生計画の内容に異議を唱える債権者がいる場合、裁判所はその異議を審理し、判断を下します。また、再生手続き中に新たな債権が発生した場合なども、裁判所が適切な処理を行います。このように、裁判所は、再生手続き全体を監督し、関係者間の利害を調整することで、円滑な再建を支援します。

事業継続の機会

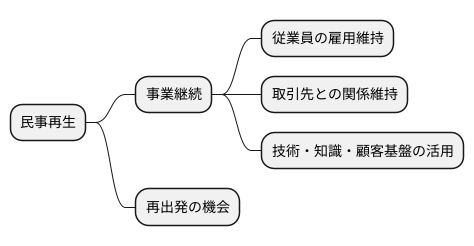

{会社を立ち直らせるための仕組みである民事再生は、事業を続けながら再建を目指すことを可能にする、大きな利点を持っています。会社を清算する破産とは違い、民事再生では営業を続けながら借金を整理し、新たな出発を切ることができるのです。

民事再生には、まず従業員の雇用を守ることができるというメリットがあります。事業が継続されることで、従業員は職を失わずに済み、生活の安定を維持できます。これは、従業員の生活を守るだけでなく、会社の貴重な人材と技術を維持することにも繋がります。

また、取引先との関係も維持できます。取引先は、事業が継続されることで、取引関係を維持し、将来の取引機会を維持できます。これは、会社の信用を維持し、再建への道をスムーズにする上で非常に重要です。長年築き上げてきた信頼関係を壊さずに済むことは、会社にとって大きな財産と言えるでしょう。

さらに、民事再生では、会社がこれまで培ってきた技術や知識、顧客基盤などを活かすことができます。これらは、会社の再建にとって非常に重要な資産です。これらの資産を活かすことで、会社は競争力を維持し、新たな市場を開拓していくことができます。また、過去の経験を活かすことで、より効率的な経営を行い、再建を成功に導くことができるでしょう。

このように、民事再生は会社にとって再出発の機会を提供する、非常に重要な法制度です。事業を継続しながら再建を目指すことで、従業員や取引先を守り、会社の将来を切り開くことができるのです。民事再生は、経営の危機に直面した会社にとって、大きな希望となると言えるでしょう。

手続きの複雑さと費用

会社を再建するための民事再生という制度は、複雑で難しい法律上の手続きとなるため、専門的な知識が欠かせません。まるで迷路を進むように、いくつもの段階があり、それぞれの段階で正しい判断をしなければなりません。そのため、会社は法律の専門家である弁護士や、お金の流れの専門家である会計士といった専門家の助言と協力を得ることがとても大切です。専門家は、手続きの進め方や必要書類の作成、裁判所とのやり取りなど、様々な場面で会社を支えてくれます。

また、民事再生には、ある程度の費用がかかることも忘れてはなりません。この費用は、会社の規模が大きければ大きいほど、また抱えている借金の額が多ければ多いほど、高くなる傾向があります。費用の内訳としては、裁判所に納める手数料や、弁護士や会計士といった専門家に支払う報酬、その他手続きに必要な費用が含まれます。

裁判所への手数料は、法律で定められた金額であり、会社の規模に応じて金額が変わります。専門家への報酬は、手続きの難易度や作業量、費やした時間などによって変動します。あらかじめ見積もりを取って、しっかりと確認しておくことが大切です。その他、書類作成費用や通信費用、交通費なども必要となる場合があります。これらの費用を事前にしっかりと見積もり、資金を確保しておくことが、民事再生手続きをスムーズに進める上で重要です。そうでなければ、手続きの途中で資金が不足し、再建計画が頓挫する可能性も出てきます。

民事再生を検討する際には、手続きの複雑さと費用について、専門家とよく相談し、慎重に判断することが大切です。専門家のアドバイスを受けることで、手続きの全体像を把握し、費用についてもより具体的に理解することができます。費用の負担を軽減する方法なども相談できるため、早めの相談をおすすめします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 専門家の重要性 | 民事再生は複雑な手続きのため、弁護士や会計士等の専門家の助言と協力が不可欠。手続きの進め方、書類作成、裁判所とのやり取りなどをサポート。 |

| 費用 | 会社の規模や借金の額に応じて変動。裁判所への手数料、専門家報酬、その他手続き費用が含まれる。 |

| 裁判所手数料 | 法律で定められた金額で、会社の規模に応じて変動。 |

| 専門家報酬 | 手続きの難易度、作業量、費やした時間などに応じて変動。見積もりを事前に確認することが重要。 |

| その他費用 | 書類作成費用、通信費用、交通費など。 |

| 費用の準備 | 事前に費用を見積もり、資金を確保しておくことがスムーズな手続きのために重要。資金不足は再建計画の頓挫につながる可能性も。 |

| 専門家との相談 | 手続きの複雑さと費用について、専門家とよく相談し、慎重に判断することが大切。費用の負担軽減策なども相談可能。 |