裁判による離婚成立:審判離婚とは

調査や法律を知りたい

先生、『審判離婚』って、夫婦のどちらかが離婚したくないと思っていても、裁判で離婚させられちゃうってことですよね?

調査・法律研究家

そうだね。夫婦どちらか、あるいは両方が離婚を望んでいなくても、裁判所が離婚を成立させるのが審判離婚だよ。

調査や法律を知りたい

どうして、離婚したくないのに離婚させられるんですか?

調査・法律研究家

法律では、夫婦関係が破綻していて修復の見込みがないと判断された場合、離婚を認めることになっているんだ。当事者の気持ちとは別に、客観的に見て夫婦関係が壊れていると判断されれば、審判離婚が言い渡されるんだよ。

審判離婚とは。

『審判離婚』(夫婦どちらも望んでいないのに、裁判所が離婚を決定すること。これを審判離婚といいます。)について

はじめに

夫婦という固い絆が壊れ、人生の大きな転換期となる離婚。本来ならば、当事者同士が納得した上で円満に解決することが望ましいものです。しかしながら、現実社会では、話し合いがまとまらず、互いの主張が食い違い、平行線をたどるケースも少なくありません。このような状況に陥ると、最終手段として家庭裁判所での審判に委ねられることになります。そして、夫婦双方の意向に反して、裁判所の判断で離婚が成立させられることがあります。これを審判離婚といいます。

審判離婚は、離婚訴訟において、調停や和解が不成立に終わった場合に、裁判官が最終的な判断を下す制度です。裁判官は、夫婦関係が破綻しているかどうかを客観的に判断し、破綻が認められた場合にのみ審判を下します。夫婦関係の破綻を判断する上で重要な要素は、婚姻を継続しがたい重大な事由があるかどうかです。例えば、不貞行為や暴力、悪意の遺棄、性格の不一致などが該当します。これらの事由の有無や程度、期間などを総合的に考慮し、夫婦関係の修復可能性がないと判断された場合、審判離婚が言い渡されます。

審判離婚は、当事者の一方だけが離婚を望んでいる場合でも成立する可能性があるため、離婚を望まない側にとっては厳しい結果となることもあります。しかし、すでに修復不可能なほど夫婦関係が悪化している場合、不毛な争いを続けるよりも、審判離婚によって新たな人生を歩み始めるという選択肢も視野に入れる必要があるでしょう。本稿では、審判離婚に至るまでの流れや必要な手続き、具体的な事例などを交えながら、審判離婚の全体像を分かりやすく解説していきます。離婚問題に直面している方、これから離婚を考えている方、あるいは離婚についてより深く知りたい方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

| 審判離婚とは | 裁判所が夫婦関係の破綻を客観的に判断し、離婚を成立させる制度 |

|---|---|

| 成立条件 | 調停や和解が不成立、かつ、婚姻を継続しがたい重大な事由がある |

| 婚姻を継続しがたい重大な事由の例 | 不貞行為、暴力、悪意の遺棄、性格の不一致など |

| 特徴 |

|

審判離婚の定義

話し合いによる離婚や、第三者を交えた話し合いによる離婚がうまくいかない場合、家庭裁判所の審判によって離婚が成立することがあります。これを審判離婚といいます。審判離婚は、夫婦どちらかだけが離婚を望んでいても、裁判所が離婚を妥当だと判断すれば成立する点が特徴です。

なぜこのような制度があるのでしょうか。まず、離婚問題が長引くと、夫婦双方にとって精神的にも経済的にも負担が大きくなります。また、既に関係が壊れて修復の見込みがない状態を続けることは、本人たちだけでなく、子供がいる場合には子供にも悪影響を与える可能性があります。そこで、これ以上婚姻関係を続けることが適切でないと判断された場合、裁判所が介入して問題を解決する仕組みが必要となるのです。

審判離婚は、裁判官が様々な事情を考慮して判断を下します。夫婦の関係がどの程度悪化しているのか、離婚後の生活はどうなるのか、子供がいる場合には親権をどちらが持つのが適切かなど、様々な要素を総合的に判断します。そのため、必ずしも当事者の希望が全て通るとは限りません。例えば、夫は離婚を強く望んでいるものの、妻は離婚を望んでいない場合でも、裁判所が離婚を妥当と判断すれば審判離婚が成立します。

当事者の意思が必ずしも尊重されないという点は、話し合いによる離婚や、第三者を交えた話し合いによる離婚とは大きく異なる点です。話し合いによる離婚は、夫婦双方の合意がなければ成立しません。第三者を交えた話し合いによる離婚も、最終的には夫婦双方が合意に至る必要があります。しかし、審判離婚は裁判官の判断が優先されるため、当事者の一方が納得していなくても離婚が成立する可能性があるのです。このように、審判離婚は、他の離婚方法とは異なる特徴を持つ制度です。

| 離婚の種類 | 特徴 | 当事者の意思 | 必要条件 |

|---|---|---|---|

| 話し合いによる離婚 | 夫婦間の合意による離婚 | 双方必須 | 夫婦の合意 |

| 第三者を交えた話し合いによる離婚 | 第三者を交えて合意を目指す | 最終的に双方必須 | 夫婦の合意 |

| 審判離婚 | 裁判所が離婚の妥当性を判断 | 必ずしも尊重されない | 裁判所の判断 |

成立の要件

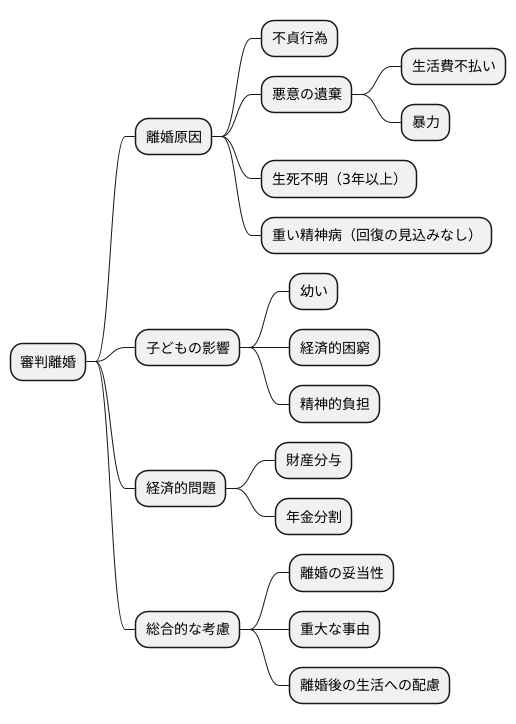

夫婦の縁を法的に解消する審判離婚は、簡単に認められるものではありません。法律で定められた、婚姻関係を継続することが難しいと判断されるだけの重大な理由、すなわち離婚原因が必要です。

具体的には、配偶者以外の者と肉体関係を持った、いわゆる不貞行為や、正当な理由なく生活費を渡さない、暴力を振るうなどといった悪意の遺棄が挙げられます。また、配偶者の生死が3年以上分からず、生存しているかどうかの見込みも立たない生死不明の場合や、配偶者が重い精神病を患い、回復の見込みがない場合も離婚原因となります。

しかし、これらの離婚原因が存在するだけでは、必ずしも審判離婚が認められるわけではありません。裁判所は、離婚によって子どもに与える影響を第一に考えます。子どもがまだ幼い場合、経済的に困窮する可能性がある場合、精神的に大きな負担がかかる場合などは、離婚が認められない可能性が高くなります。

さらに、夫婦が築き上げてきた財産をどのように分けるか、将来受け取る年金をどのように分けるかといった問題も、離婚の判断に大きく影響します。財産分与や年金分割が適切に行われなければ、一方の配偶者が経済的に困窮する可能性があり、これも離婚を認めない理由となるからです。

このように、審判離婚は離婚原因の有無だけでなく、子どもの幸福、経済的な問題など、様々な要素を総合的に考慮した上で、本当に離婚が妥当かどうかを慎重に判断して決定されます。単に夫婦関係が破綻しているというだけでは不十分であり、法的に認められるだけの重大な事由と、離婚後の生活への配慮が必要なのです。

審判に対する不服申立て

離婚の審判、つまり家庭裁判所が夫婦の双方の言い分を聞いて出した結論に納得がいかない場合、不服を申し立てる方法があります。これを控訴と言います。ただし、ただ単に結果に満足できないというだけでは認められません。控訴できるのは、審判に至るまでの手続きに不備があった場合や、事実に誤りがあった場合など、正当な理由が必要です。たとえば、重要な証拠が裁判所に提出できなかった、あるいは裁判所が証拠を正しく評価しなかった、といった場合です。

控訴の手続きは、審判が言い渡されてから2週間以内に高等裁判所に行わなければなりません。この期間を過ぎると、どんなに正当な理由があっても控訴できなくなるので注意が必要です。高等裁判所では、家庭裁判所で行われた審判の過程や内容を改めて調べます。この時、家庭裁判所では提出できなかった新たな証拠を提出することも可能です。

高等裁判所の判断にも納得できない場合は、特別抗告という手段に訴えることができます。これは最高裁判所に対して行う抗告ですが、控訴よりもさらに厳しい条件が課せられます。特別抗告が認められるのは、審判において適用された法律の解釈に誤りがあった場合のみです。つまり、法律のプロである裁判官が法律を間違って適用したと認められる、非常にまれなケースに限られます。そのため、特別抗告はハードルが非常に高いと言えます。

このように、審判に不服がある場合は控訴、特別抗告という手段がありますが、いずれも厳格な要件が求められます。単なる不満ではなく、手続き上の問題点や事実誤認、法律の解釈の誤りなどを具体的に示す必要があることを覚えておきましょう。

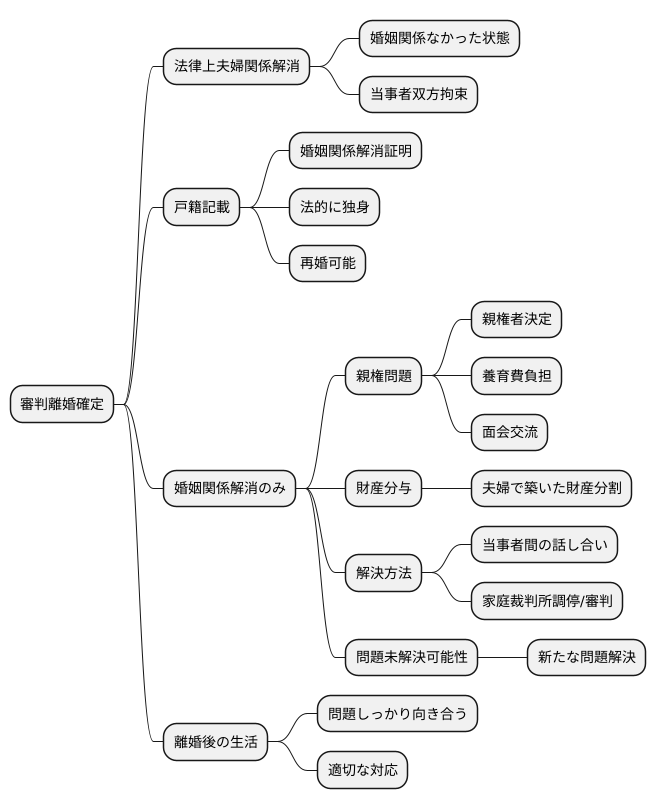

審判離婚の効力

裁判所の判決によって成立する離婚、いわゆる審判離婚が確定すると、法律上、夫婦としての関係は解消されます。これは、あたかも最初から結婚していなかったかのような状態に戻ることを意味し、当事者双方を拘束する強い効力を持ちます。

審判離婚が確定すると、役所に届け出ることで戸籍にもその事実が記載され、婚姻関係が解消されたことが公的に証明されます。これにより、当事者は法的に独身となり、新たな人生を歩み始めることができます。例えば、再婚を望む場合も、この確定した審判離婚によってそれが可能になります。

しかし、審判離婚はあくまでも婚姻関係を解消するための手続きであり、離婚に伴って発生する様々な問題を全て解決するものではありません。例えば、子どもがいる場合には、親権者をどちらにするのか、養育費はどのように負担するのか、面会交流はどのように行うのかといった問題が生じます。また、夫婦で築き上げてきた財産をどのように分けるのか、財産分与についても話し合いが必要となるでしょう。

これらの問題は、審判離婚とは別に、当事者間の話し合いによって解決することもあります。しかし、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要が生じることもあります。審判離婚が確定しても、これらの問題が未解決のまま残る可能性があることを理解しておくことが重要です。つまり、審判離婚は、新たな人生の始まりであると同時に、新たな問題解決の始まりでもあると言えるでしょう。離婚後の生活に向けて、これらの問題にもしっかりと向き合い、適切な対応を取ることが大切です。

まとめ

夫婦関係がこじれて修復が難しい時、話し合い(協議)や第三者を交えた話し合い(調停)でも解決できない場合、裁判を通して離婚を決める方法があります。これを審判離婚といいます。審判離婚は、他の方法では解決できない夫婦の争いを法的に解決するための最後の手段です。当事者の望まない形でも離婚が成立してしまうため、きちんと内容を理解し、準備しておくことが大切です。

審判離婚では、家庭裁判所の裁判官が、夫婦のこれまでの生活や、子どものこと、財産のことなどを詳しく調べ、離婚を認めるかどうか、子どもの親権者をどちらにするか、養育費や財産分与をどうするかなどを決めます。当事者の意見が尊重されることもありますが、裁判官の判断によって最終的な結論が出されるため、必ずしも自分の希望通りの結果になるとは限りません。

例えば、相手が離婚を望んでいなくても、裁判官が離婚を相当と判断すれば、離婚が成立してしまいます。また、親権についても、子どもの福祉を最優先に考えて決められます。自分が親権者としてふさわしいと主張しても、様々な事情を考慮した結果、相手に親権が認められる場合もあります。

離婚問題に直面している、特に審判離婚を考えている場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいて的確なアドバイスをくれます。また、裁判の手続きを代行してくれるため、精神的な負担を軽減できます。自分にとって最良の選択をするために、感情的にならずに冷静に現状を把握し、必要な情報を集めましょう。この記事が、審判離婚について理解を深めるためのお役に立てれば幸いです。

| 審判離婚とは | 特徴 | 注意点 | アドバイス |

|---|---|---|---|

| 協議や調停で解決できない場合の裁判による離婚 |

|

|

|