離婚と財産分与:知っておくべき共有財産

調査や法律を知りたい

先生、共有財産って具体的にどんなものか、よくわからないです。

調査・法律研究家

そうだね。簡単に言うと、結婚してから夫婦で一緒に作り上げた財産のことだよ。例えば、結婚後に買った家や車、貯金などがこれにあたるよ。

調査や法律を知りたい

結婚前に持っていた財産は共有財産にならないんですよね?

調査・法律研究家

その通り。結婚前に持っていたものや、結婚後に相続で受け取ったものは共有財産には含まれないんだ。あくまで、結婚後に夫婦が協力して築いた財産だけが対象となるんだよ。

離婚における「共有財産」とは。

「結婚生活中に夫婦が一緒に築いた財産(これを共有財産といい、財産を分ける対象となる財産です)について説明します。財産を分ける対象となる共有財産かどうかは、財産の所有者が誰になっているかではなく、結婚生活中に夫婦が一緒に作り上げたものかどうかで判断します。例えば、結婚生活中に土地や建物を手に入れた場合、登記簿上では夫だけの名義になっていても、夫婦の共有財産なので、財産を分ける対象となります。そのため、妻も土地や建物について財産分与を受ける権利があります。一方で、結婚前から持っていた財産は、財産分与の対象にはなりません。また、結婚生活中に手に入れた財産でも、相続によって受け継いだ財産の場合は、夫婦が一緒に作り上げたものとは言えないので、原則として財産分与の対象にはなりません。」

共有財産とは

結婚生活を送る中で、夫婦が共に築き上げた財産は共有財産と呼ばれ、離婚する際に財産を分ける対象となります。これは、財産の名義が夫か妻のどちらか一方であっても、夫婦が協力して得た財産は共有財産と見なされるということです。

例えば、夫の収入で購入した家や車、妻が管理・運用していた預貯金なども共有財産に含まれます。妻が専業主婦の場合も同様です。専業主婦は直接収入を得ていなくても、家事や育児を通して夫の経済活動を支えているため、間接的に財産の形成に貢献していると見なされます。そのため、夫名義の預貯金や不動産であっても、妻は共有財産の権利を主張できます。

重要なのは財産の名義ではなく、夫婦の協力によって形成されたかどうかという点です。家事や育児は収入を得る労働と同等に、家庭生活を維持し、財産を築く上で重要な役割を果たしています。ですから、たとえ収入に直接結びつかなくても、家事や育児への貢献は財産形成への貢献と同様に評価されるべきです。

共有財産には、預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属など、金銭的価値のあるものが含まれます。ただし、結婚前からそれぞれが所有していた財産や、結婚後に相続や贈与で得た財産は、夫婦で築き上げた財産ではないため、共有財産には含まれません。これらの財産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。

共有財産は、夫婦の共同生活における協力の成果を公平に分配するための重要な考え方です。離婚という人生の転換期において、経済的な自立を支援し、新たな生活の基盤を築く助けとなるものです。

| 共有財産の定義 | 夫婦が結婚生活中に協力して築き上げた財産 |

|---|---|

| 名義と共有財産 | 財産の名義は関係なく、夫婦の協力が重要 |

| 専業主婦の貢献 | 家事・育児は間接的な財産形成への貢献とみなされる |

| 共有財産の例 | 預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属など金銭的価値のあるもの |

| 共有財産ではないもの | 結婚前の財産、結婚後の相続・贈与による財産(特有財産) |

| 共有財産の意義 | 夫婦の協力の成果を公平に分配し、経済的自立を支援 |

財産分与の対象

夫婦が離婚する際、共有財産を分けることを財産分与といいます。では、一体どのようなものが財産分与の対象となるのでしょうか。財産分与の対象となるのは、基本的に結婚生活中に夫婦が協力して築き上げた財産です。結婚前からそれぞれが持っていた財産や、結婚生活中に相続や贈与で受け取った財産は、特有財産と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません。

例えば、結婚前に夫が所有していた家や、結婚後に妻が親から相続した土地は、特有財産にあたります。これらの財産は、夫婦共有の財産ではなく、それぞれ個人の財産とみなされるため、財産分与の対象外となります。

しかし、特有財産であっても、結婚生活中に夫婦が共同で維持・管理、あるいは増殖させた場合には、その増えた部分については共有財産とみなされることがあります。例えば、結婚前に夫が持っていた土地に、結婚後に夫婦で協力して家を建てた場合を考えてみましょう。この場合、土地自体は夫の特有財産ですが、家を建てたことによる土地の価値の上昇分、あるいは家の価値そのものは共有財産と見なされる可能性があります。

また、妻が結婚前から所有していた株式を、夫が運用して利益を得た場合も同様です。株式自体は妻の特有財産ですが、夫の運用によって得られた利益は共有財産とみなされる可能性があります。このように、特有財産であっても、結婚生活中の夫婦の努力によって価値が増加した場合には、その増加分が財産分与の対象となることがあるため、注意が必要です。

財産分与の対象となる財産は、現金や預貯金、不動産、自動車、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。財産分与では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も共有財産として扱われ、夫婦で分けることになります。

このように、財産分与の対象となる財産は、それぞれの夫婦の状況や個々の財産の内容によって判断が大きく変わるため、専門家である弁護士等に相談することが重要です。

| 財産の種類 | 財産分与の対象 | 備考 |

|---|---|---|

| 結婚生活中に夫婦が協力して築き上げた財産 | 対象 | 共有財産 |

| 結婚前からそれぞれが持っていた財産 結婚生活中に相続や贈与で受け取った財産 |

対象外 | 特有財産 |

| 特有財産に、結婚生活中に夫婦が共同で維持・管理、あるいは増殖させた部分 | 対象 | 例: 結婚前に夫が持っていた土地に、結婚後に夫婦で家を建てた場合、土地の価値上昇分や家の価値は共有財産となる可能性あり。 妻が結婚前から所有していた株式を、夫が運用して利益を得た場合、利益は共有財産となる可能性あり。 |

| 借金などのマイナスの財産 | 対象 | 共有財産として扱われ、夫婦で分ける |

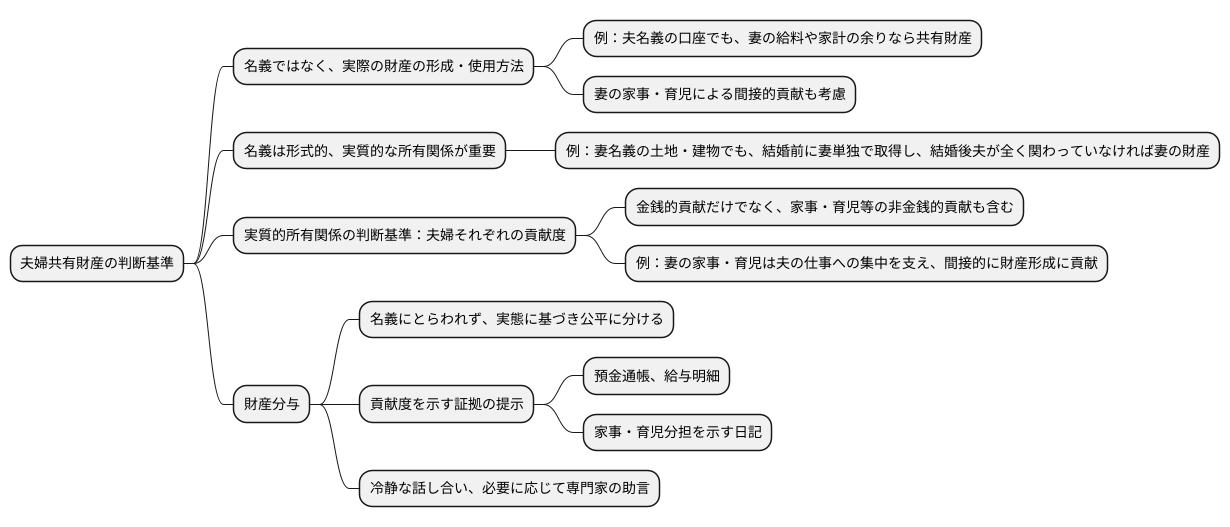

名義と実態の重要性

夫婦共有の財産は、誰の名義になっているかではなく、実際にはどのようにして作られたのか、どのように使われてきたのかで判断されます。これは、財産分与において非常に大切な考え方です。例えば、夫の名前で作った銀行口座にお金が入っていたとしても、そのお金が妻の給料や家計の余りのお金から預け入れられたものなら、夫婦共有の財産と見なされることがあります。仮に夫が自分のお金だと主張したとしても、妻が家計を支えたり、子育てに専念することで夫が仕事に集中できたという間接的な貢献も考慮されます。ですから、名義だけで判断することはできません。

反対に、妻の名前で登記されている土地や建物があったとしても、結婚前に妻が一人で手に入れたもので、結婚後も夫が全く関わっていなければ、それは妻だけの財産になります。このように、財産の名義はあくまでも形式的なものであり、実質的な所有関係が何よりも重要なのです。

では、どのようにして実質的な所有関係を判断するのでしょうか。ポイントは、夫婦それぞれが財産を作るためにどれくらい貢献したかという点です。この貢献度は、お金をいくら出したかだけでなく、家事や子育てなど、お金では測れない貢献も含まれます。例えば、夫が外で働き、妻が家事や子育てを担っていた場合、妻の働きは直接お金を生み出さないものの、家庭を支える上で欠かせないものです。これは夫が仕事に集中できる環境を作ることに繋がり、間接的に財産形成に貢献していると考えられます。

財産分与では、名義にとらわれず、このような実態に基づいて、夫婦それぞれが築き上げた財産を公平に分けることが必要です。そのため、話し合いでは、それぞれの貢献度を具体的に示す証拠を提示することが大切になります。預金通帳や給与明細だけでなく、家事や育児の分担を示す日記なども役に立つことがあります。公平な財産分与を実現するためには、感情的にならず、冷静に話し合い、必要に応じて専門家の助言を受けることも検討しましょう。

特有財産の考え方

夫婦共有の財産と、夫婦それぞれの財産を区別することは、円満な結婚生活を送る上でも、離婚を考える際にも重要です。この夫婦それぞれの財産のことを特有財産と言います。特有財産とは、結婚する前からそれぞれが持っていた財産のことです。例えば、結婚前に購入した家や車、預貯金などがこれにあたります。また、結婚した後でも、相続や贈り物として受け取った財産も特有財産になります。例えば、親から相続した土地や、友人から結婚祝いに贈られた宝石なども特有財産です。

これらの特有財産は、基本的には夫婦共有の財産にはならず、離婚の際に財産分与の対象にはなりません。つまり、離婚の際に、特有財産を相手に渡す必要はありません。自分が結婚前から持っていた財産や、相続や贈与で受け取った財産は、そのまま自分のものとして持ち続けることができます。

しかし、注意が必要なのは、特有財産であっても、結婚生活中にその価値が増えた場合には、その増えた部分については夫婦共有の財産とみなされる場合があるということです。例えば、結婚前に買った株が、結婚後に値上がりした場合、値上がりした部分は夫婦で分ける対象になることがあります。また、結婚前に持っていた家に、結婚後に夫婦で増築した場合、増築した部分の価値も分ける対象になることがあります。

特有財産と夫婦共有財産の区別は、場合によっては複雑になることもあります。例えば、結婚前に購入した家の一部を結婚後にリフォームした場合、リフォームにかかった費用が特有財産になるのか、夫婦共有財産になるのか、判断が難しい場合があります。財産分与でトラブルを避けるためにも、特有財産と夫婦共有財産の区別について、法律の専門家に相談することが大切です。専門家は、個々の状況に応じて適切なアドバイスをしてくれます。

| 財産の種類 | 内容 | 離婚時の財産分与 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 特有財産 | 結婚前から所有していた財産(家、車、預貯金など) 結婚後、相続や贈与で得た財産(相続した土地、贈与された宝石など) |

対象外(原則として相手に渡す必要なし) | 結婚生活中に価値が増えた場合、その増えた部分は夫婦共有財産とみなされる場合がある(例:結婚前に購入した株の値上がり益、結婚前に持っていた家の増築部分) |

| 夫婦共有財産 | 結婚後に夫婦で協力して得た財産 | 対象 |

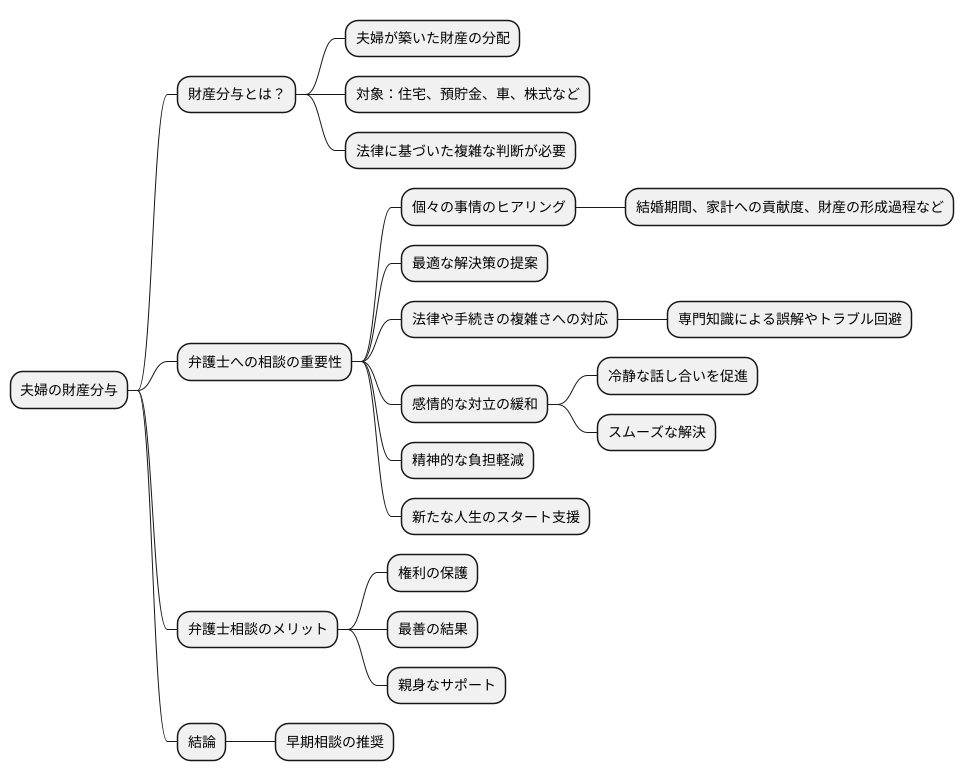

専門家への相談

夫婦が人生を共に歩む中で築き上げた財産は、離婚という節目を迎える時、どのように分けるのかという大きな問題に直面します。これが財産分与と呼ばれるもので、住宅や預貯金、車、株式など、様々なものが対象となります。これらを適切に分配するには、法律に基づいた複雑な判断が必要となる場面が多く、専門家である弁護士への相談が非常に重要になります。

弁護士は、まず相談者の個々の事情を丁寧に聞き取ることから始めます。結婚期間、家計への貢献度、財産の形成過程など、様々な要素を考慮しながら、相談者にとって最適な解決策を探るのです。財産分与に関する法律や手続きは複雑で、一般の方が全てを理解し、自身で手続きを進めることは容易ではありません。専門的な知識を持つ弁護士に相談することで、法律の解釈や手続き上の誤解、思わぬトラブルを避けることができます。

また、財産分与の交渉は、どうしても感情的な対立が生じやすいものです。長年連れ添った夫婦であっても、お金が絡むと冷静さを保つのが難しくなる場合もあります。このような状況下で、弁護士に間に入ってもらうことは、冷静な話し合いを進める上で大きな助けとなります。弁護士は、法律に基づいた客観的な視点から助言を行い、当事者間の感情的な衝突を和らげ、よりスムーズな解決へと導く役割を果たします。

財産分与について、少しでも不安を抱えている方、手続きが複雑で困っている方、相手方との話し合いが難航している方は、一人で悩まず、早めに弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、相談者の権利を守り、最善の結果を得られるよう、親身になってサポートしてくれます。相談することで、精神的な負担を軽減し、新たな人生のスタートを切るためにも、弁護士という心強い味方を得ることは大変有益です。