認定死亡:消えた人、法の壁

調査や法律を知りたい

『認定死亡』って、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

大きな地震や災害で、亡くなったのはほぼ確実だけど、体がみつからない場合に、役所が死亡を認めることだよ。法律上も亡くなったものとして扱われるんだ。

調査や法律を知りたい

つまり、体がみつからなくても、亡くなったと認められるってことですね。でも、どうしてそんなことができるんですか?

調査・法律研究家

例えば、大きな津波で家が流されて、その家に住んでいた人が行方不明になった場合を考えてみよう。何年も経っても見つからない場合は、生きている可能性は低いよね。だから、法律の手続き上、亡くなったものとして扱う必要があるんだ。これが認定死亡だよ。

認定死亡とは。

大きな地震や災害などで、亡くなったことはほぼ確実なのに、体が 見つからない場合があります。そのような場合、役所が死亡の届出を行い、法律上も亡くなったものとして扱われることがあります。これを死亡認定といいます。

認定死亡とは

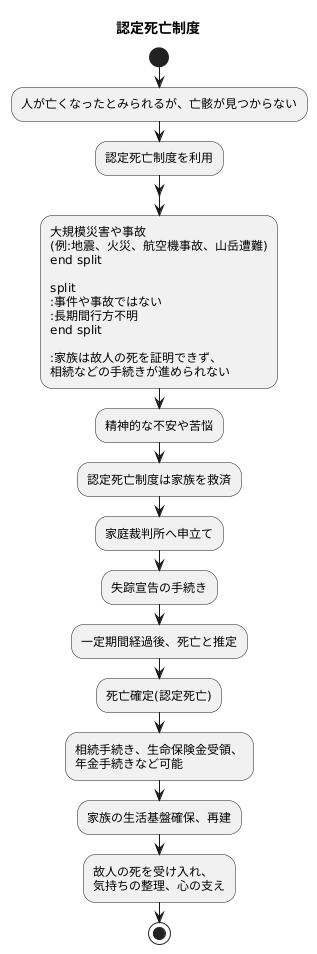

人が亡くなったとみられるものの、その亡骸が見つからない場合、法律上、亡くなったものとみなす制度、それが認定死亡です。大地震や大規模な火災、航空機や船舶の事故、あるいは山での遭難といった大きな災害や事故の他、事件や事故ではなく、行方が長期間分からなくなっている場合にも、この認定死亡の制度が用いられることがあります。

通常、人が亡くなったと確認するには、亡骸が必要です。しかし、災害や事故の現場では、損壊が激しすぎたり、捜索が困難な場所であったり、様々な理由で亡骸の発見が難しい、あるいは不可能な場合も少なくありません。このような状況下で、残された家族は、故人の死を証明できず、相続などの手続きを進めることができません。また、精神的にも、故人の安否が分からぬまま、不安や苦悩を抱え続けることになります。認定死亡制度は、このような困難に直面する家族を救済するための制度と言えるでしょう。

認定死亡が認められると、法的には亡くなったものと見なされるため、相続手続きや生命保険金の受領、年金の手続きなど、死亡に伴う様々な法的処理を行うことができます。これは、残された家族の生活基盤を確保し、再建を目指す上で非常に重要です。また、認定死亡によって法的に死が確定されることで、故人の死を受け入れ、気持ちの整理をつけ、前を向いて生きていくための心の支えとなることもあります。

認定死亡の申立ては、家庭裁判所に行います。申立てが受理されると、裁判所は失踪宣告の手続きを行います。失踪宣告とは、行方不明者の生死が長期間不明な場合に、法律上失踪したものとみなす制度です。一定期間が経過した後、死亡したものと推定される期間が来ます。この推定される期間が過ぎると、死亡が確定し、正式に認定死亡となります。このように、認定死亡は、残された家族の生活と心の支えとなる重要な制度です。

認定死亡の要件

人が亡くなったとみなされる認定死亡には、幾つかの条件が必要です。まず、生死がわからない状態が一定の期間続いていることが欠かせません。この期間は、通常、災害が起きた日から7年、あるいは最後に生きていることが確認できた日から7年と決められています。しかし、状況によっては、この期間が短くなる場合もあります。例えば、船が沈んだり飛行機が落ちたりするなど、生きている見込みが極めて低いと判断される場合は、1年で認定死亡が認められることもあります。また、災害や事故がどのようにして起きたのか、行方がわからない人の年齢や健康状態なども考慮されます。これらの要素をすべて見て、家庭裁判所が認定死亡とするかどうかを決定します。

認定死亡の申し立ては、利害関係人によって行われます。利害関係人とは、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹など、行方がわからない人の財産を相続する可能性のある人のことです。申し立てを受けた家庭裁判所は、関係者から話を聞いたり、証拠を提出してもらったりするなどして、慎重に審理を進めます。戸籍に死亡の事実が記載されるには、認定死亡の決定が確定する必要があります。決定が確定すると、死亡届と同様に、死亡の事実と死亡日が戸籍に記載されます。ただし、この死亡日は、実際の死亡日ではなく、裁判所が死亡したとみなした日、つまり認定日となります。認定死亡は、行方がわからない人の財産を相続したり、配偶者が再婚したりすることを可能にするなど、法的にも重要な意味を持ちます。そのため、認定死亡の申し立ては慎重に行われる必要があります。また、行方がわからない人が生きて見つかった場合には、家庭裁判所に申し立てて認定を取り消すことができます。

| 認定死亡の条件 | 申し立て | 戸籍への記載 | 認定死亡の効果と取消 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

認定死亡と相続

人が行方不明になり、長い年月が過ぎても消息がつかめない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、法律上死亡したとみなす「認定死亡」という制度があります。認定死亡が認められると、その人は法律上死亡したものとして扱われ、相続手続きを行うことができるようになります。

相続とは、亡くなった人の財産を、遺族などが引き継ぐことです。相続手続きでは、故人の財産を相続人に分配します。この分配は、故人が生前に作成した遺言書に基づいて行われます。遺言書が存在しない場合は、民法で定められた法定相続分に従って、財産が相続されます。

認定死亡の場合、故人の死亡日は、家庭裁判所が認定した日となります。この認定された死亡日を基準として、相続財産の範囲や相続人の範囲が決定されるため、非常に重要です。例えば、認定死亡の日に既に生まれていた子は相続人となりますが、認定死亡の後に生まれた子は相続人とはなりません。また、相続財産には、預貯金や不動産、株券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

認定死亡によって相続が開始されると、相続税の納付義務が発生します。相続税は、相続財産の価額に基づいて計算され、相続人が納付する義務を負います。相続税の計算方法は複雑であり、様々な控除制度も存在するため、税理士などの専門家に相談することが推奨されます。認定死亡による相続では、行方不明者の預貯金や不動産なども相続財産に含まれ、これらの財産は、相続手続きによって相続人に引き継がれます。ただし、これらの財産を相続するためには、適切な手続きを踏む必要があります。

認定死亡は、行方不明者の財産関係を整理し、残された家族の生活を守るための重要な制度です。しかし、相続手続きは複雑な場合もあるため、専門家への相談も検討すると良いでしょう。

| 認定死亡 | 相続 | 相続財産 | 相続税 |

|---|---|---|---|

| 人が行方不明になり、長い年月が過ぎても消息がつかめない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、法律上死亡したとみなす制度 | 亡くなった人の財産を、遺族などが引き継ぐこと。遺言書があれば遺言書に基づき、なければ民法で定められた法定相続分に従って財産が相続される。 | 預貯金や不動産、株券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む。認定死亡による相続では、行方不明者の預貯金や不動産なども含まれる。 | 相続財産の価額に基づいて計算され、相続人が納付する義務を負う。認定死亡によって相続が開始されると、納付義務が発生する。 |

| 法律上死亡したものとして扱われ、相続手続きを行うことができる。 | 認定死亡の場合、故人の死亡日は、家庭裁判所が認定した日となる。この認定された死亡日を基準として、相続財産の範囲や相続人の範囲が決定される。 | 計算方法は複雑で様々な控除制度も存在するため、税理士などの専門家に相談することが推奨される。 |

認定死亡の見直し

人が亡くなったと認められる認定死亡は、一度認められても、覆る可能性があります。行方が分からなくなった人が、実は生きていたと後で分かった場合、一度認められた認定死亡を取り消す手続きを行うことが出来ます。

この認定死亡の取り消しを行うには、家庭裁判所というところに申し立てをしなければなりません。そして、その人が確かに生きているということを証明する必要があります。生きていることを証明する証拠としては、例えば、本人が自ら姿を現す、あるいは、信頼できる目撃情報や写真、映像などを提出することなどが考えられます。

認定死亡が取り消されると、亡くなったものとして扱われていた人の死亡に伴う法律上の効力は全てなくなります。つまり、それまで行われた相続手続きなども、全てなかったことになります。相続手続きで既に財産が分けられていた場合は、財産を受け取った人に対して、その財産を返すように請求することができます。この請求のことを、返還請求権と言います。

また、認定死亡が取り消された本人は、行方不明だった期間の財産の管理や生活費の負担を請求する権利を持つことになります。例えば、財産を管理していた人がその財産から利益を得ていた場合、その利益を本人に渡すよう請求できます。また、生活費については、扶養義務のある家族に対して、行方不明だった期間の生活費の負担を求めることができます。

認定死亡の取り消しに関わる手続きは複雑で、時間もかかることがしばしばあります。そのため、法律の専門家である弁護士などに相談し、助言を受けることが重要です。専門家は、必要な手続きや書類の作成、証拠の収集などを手伝ってくれます。また、関係者との交渉なども代理で行ってくれるので、スムーズな解決につながるでしょう。

| 認定死亡の取り消し | 詳細 |

|---|---|

| 申し立て先 | 家庭裁判所 |

| 必要な証明 | 生存の証明(本人の出現、目撃情報、写真、映像など) |

| 取り消しの効果 | 死亡に伴う法律上の効力の消失(相続手続きの無効など) 財産の返還請求権の発生 行方不明期間の財産管理・生活費負担請求権の発生 |

| 手続き | 複雑で時間を要する |

| 推奨事項 | 弁護士等の専門家への相談 |

探偵の役割

人探しを仕事とする探偵は、行方不明事件の解決に欠かせない存在です。警察とは違うものの見方や情報網を生かし、独自の調査を進めます。警察の捜査とは異なり、家族や知人からの依頼を受けて調査を行う探偵は、より個人的な事情に踏み込んだ調査ができます。例えば、行方不明者の友人関係や過去の行動、趣味などを細かく調べ、手がかりを集めます。

聞き込みや尾行、情報集めなど、様々な方法を使って行方不明者の居場所を探します。昔ながらの方法に加え、近年ではインターネットや交流サイトなども活用し、情報を集めます。これらの情報ツールを使いこなし、行方不明者の痕跡を追います。また、海外で行方が分からなくなった場合など、警察の捜査が難しい状況でも、探偵は独自のつながりを利用して調査を進めることができます。国境を越えた情報網や協力者を活用することで、警察では困難な情報収集を実現します。

人が亡くなったと認められる手続きにおいても、探偵が集めた情報は有力な証拠となることがあります。探偵は中立的な立場で事実を調べ、報告書を作成することで、家庭裁判所の判断材料を提供します。裁判所が正しい判断を下すための、客観的な情報を提供する役割を担います。

行方不明者の家族にとって、探偵の調査は大きな希望となることがあります。たとえ生存が確認できなくても、真実を知ることで、気持ちが整理され、前向きに生きていく力となることもあります。行方不明事件は、家族にとって大きな苦痛を伴います。探偵は真実を明らかにすることで、家族の心の負担を軽減し、未来への希望をもたらします。

| 探偵の役割 | 調査方法 | 法的側面 | 家族への影響 |

|---|---|---|---|

| 行方不明事件の解決 | 聞き込み、尾行、情報集め、インターネット、交流サイト活用、海外ネットワーク | 家庭裁判所への情報提供、客観的な証拠提出 | 真実の究明、心の負担軽減、未来への希望 |