少年犯罪と逆送制度:大人の審判を受ける時

調査や法律を知りたい

先生、『逆送』って、どんな場合にするんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。家庭裁判所が『この子は大人と同じように裁判を受けた方がいい』と判断した時に、検察官に送り返すことを『逆送』と言うんだよ。

調査や法律を知りたい

誰でも送り返されるんですか?

調査・法律研究家

そうじゃないよ。例えば、わざと誰かを殺してしまったような重い罪で、しかも16歳以上の子の場合は、原則として逆送されることになっているんだ。

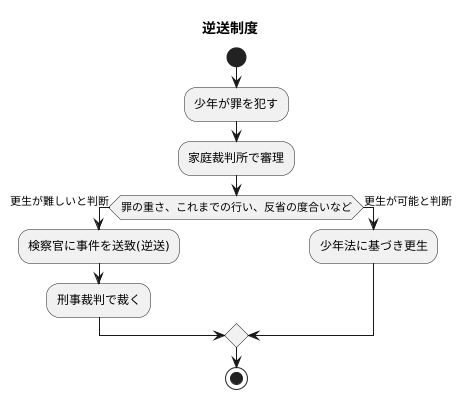

逆送とは。

少年事件で、検察官から送られた事件を家庭裁判所が審理し、犯罪の重さや状況などを考えて、通常の裁判で裁く方が適切だと判断した場合、事件を検察官に送り返します。これを逆送といいます。逆送されると、検察官は少年を起訴することができます。家庭裁判所は、事件の内容や少年の事情を考慮して逆送するかどうかを判断しますが、わざと人を殺してしまった事件で、犯行時16歳以上であった場合は、原則として逆送することになっています。

逆送制度とは

少年事件において、大人と同じように刑事裁判で裁くための手続き、それが逆送制度です。通常、未成年者が罪を犯した場合、更生を第一に考えた少年法に基づき、家庭裁判所で審理が行われます。しかし、犯した罪の重さやこれまでの行い、反省の度合いなどから見て、少年法の保護の枠組みの中で更生を図ることが適切ではないと判断される場合があります。そのような時に、家庭裁判所は検察官に事件を送り届け、刑事裁判へと移行させるのです。これが逆送と呼ばれる所以です。

家庭裁判所では、少年の年齢や発達段階、犯した罪の内容、犯行に至った経緯、周囲の環境、そして更生の可能性など、様々な要素を綿密に調べます。保護者や学校関係者、場合によっては専門家の意見も聞きながら、総合的に判断し、逆送の可否を決定します。送致が妥当であると判断された場合、事件は検察官へと送られ、少年は大人と同じ刑事裁判の場に立たされることになります。これは、罪を犯した者を年齢だけで一律に扱うのではなく、罪の重さに見合った責任を負わせるべきだという考え方に基づいています。重大な罪を犯した少年だからといって、必ずしも全て逆送されるわけではありません。家庭裁判所は、個々の事情を丁寧に精査した上で慎重に判断しています。逆送制度は、少年の更生と社会の安全を守るために、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

逆送の判断基準

少年事件においては、家庭裁判所がまず事件を審理し、少年の処遇を決定します。しかし、罪の内容が重大である場合、少年であっても刑事裁判で裁かれることがあります。これを逆送といいます。家庭裁判所が逆送を決定する際には、様々な要素を総合的に判断します。最も重視されるのは、犯行時の年齢と罪の重さです。

人の命を奪う行為は極めて重大な犯罪であるため、法律は特に厳しい姿勢を示しています。故意に人を死なせた事件の場合、犯行時に16歳以上の少年であれば、原則として逆送すると法律で定められています。これは、人の命の重さを踏まえ、相応の責任を負わせる必要があるという社会全体の考え方を反映したものです。また、16歳未満であっても、殺人などの重大な罪を犯した場合は、逆送される可能性が高くなります。年齢が若くても、行った行為の重大性によっては、大人と同じように刑事責任を問われることがあるのです。

逆送の判断は、犯行時の年齢と罪の重さ以外にも、様々な要素を考慮して行われます。少年がなぜそのような事件を起こしたのか、その背景には何があったのか、深く掘り下げて調べられます。また、事件後の少年の態度も重要な要素となります。本当に反省しているのか、二度と同じことを繰り返さない決意があるのか、しっかりと見極められます。さらに、少年を取り巻く環境や、更生の見込みについても検討されます。家族や友人、学校など、少年の周りの状況を理解し、社会復帰できる可能性があるかを総合的に判断するのです。このように、家庭裁判所は様々な角度から事件を検討し、少年にとって最も適切な処遇を決定します。一つとして同じ事件はなく、それぞれの事件の個別具体的な事情に応じて、慎重に判断が下されます。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 犯行時の年齢 |

|

| 罪の重さ |

|

| 犯行動機・背景 | 事件を起こした理由や背景を深く調査 |

| 事件後の態度 | 反省の有無、再犯の可能性などを確認 |

| 少年を取り巻く環境 | 家族、友人、学校などの状況を理解 |

| 更生の見込み | 社会復帰の可能性を総合的に判断 |

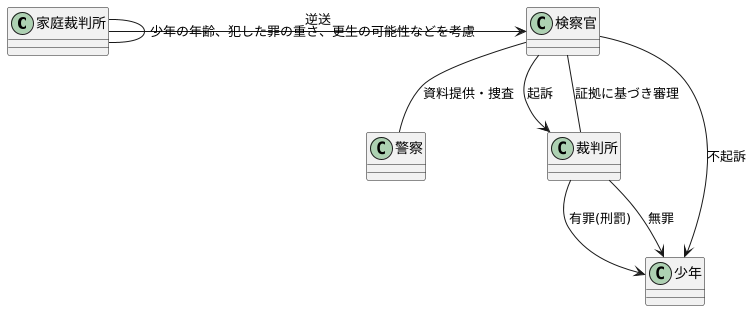

逆送後の手続き

家庭裁判所で審理されていた少年事件が、重大な犯罪であり、かつ少年の更生という観点からも大人と同様に扱う方が適切だと判断された場合、「逆送」という手続きが取られます。これは、事件を検察官に送致し、通常の刑事裁判の手続きに委ねることを意味します。

逆送が決定されると、事件はまず検察官へと送られます。検察官は、警察から提供された資料や、必要に応じて改めて行う捜査に基づき、事件の真相を解明していきます。そして、集めた証拠に基づき、少年を起訴するか、不起訴にするかを判断します。起訴とは、裁判所に事件を審判してもらうよう請求することで、不起訴とは、裁判を行わないという判断です。

検察官によって起訴が決定された場合、少年は刑事裁判所で裁判を受けることになります。これは、大人と同じ刑事裁判の手続きです。裁判では、検察官が提出した証拠に基づき、裁判官が少年の犯した罪について有罪か無罪かを判断します。有罪と判断された場合には、少年であっても大人と同じ刑罰が科せられます。これは、懲役や禁錮といった実刑判決、あるいは執行猶予付きの判決など、様々なものが考えられます。少年院送致ではなく、刑務所に収容される可能性もあるのです。

このように、逆送された少年は、少年法の保護の対象から外れ、大人と同じ責任を負うことになります。これは、少年のその後の人生に大きな影響を与える重大な決定です。家庭裁判所は、逆送の決定を下すにあたり、少年の年齢、犯した罪の重さ、更生の可能性など、様々な要素を慎重に考慮しなければなりません。少年の将来を左右する決定だからこそ、十分な審議が必要となるのです。

重大事件と逆送

近年、未成年の若者による凶悪な犯罪が増加しており、大きな社会問題となっています。こうした事件を受けて、世間では、大人と同じように裁判にかける逆送制度の適用に関心が集まっています。特に、人の命を奪うような事件や、強盗の末に怪我を負わせる、あるいは命を奪うような重大な事件の場合、被害に遭われた方やそのご家族の気持ちを考えると、重い罰を求める声が上がるのは当然のことでしょう。社会全体の安全を守るためには、未成年による犯罪に対しても、毅然とした態度で臨む必要があり、逆送制度はそのためのかけがえのない役割を担っています。

しかし、逆送制度の適用にあたっては、未成年である加害者の更生の可能性を十分に考慮に入れ、慎重な判断が求められます。一つとして同じ事件はなく、それぞれの事件の背景や事情は複雑です。例えば、加害者となった未成年が、事件以前にどのような環境で育ってきたのか、家庭環境や学校生活でどのような問題を抱えていたのか、といった点も重要な判断材料となります。また、事件を起こした時の精神状態や、犯行に至った経緯なども詳しく調べなければなりません。更生に向けた教育や更生保護施設における適切な指導によって、社会復帰できる可能性があるならば、その機会を奪うべきではありません。

未成年の更生を重んじる視点と、社会の安全を守る視点を両立させることが重要です。そのため、家庭裁判所調査官と呼ばれる専門家が、未成年の生育歴や性格、事件の背景などを綿密に調査し、報告書を作成します。裁判官はこの報告書を参考に、様々な角度から検討を重ね、逆送の可否を慎重に判断します。逆送制度は、決して安易に適用されるべきではなく、社会全体で未成年犯罪と向き合い、未来ある若者たちの更生と社会復帰を支援していく必要があります。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 社会の視点 | 未成年の凶悪犯罪増加は社会問題であり、特に重大事件では厳罰を求める声が高まっている。社会の安全を守るために逆送制度は重要な役割を持つ。 |

| 逆送制度適用時の注意点 | 加害者の更生の可能性を考慮し、慎重な判断が必要。家庭環境、学校生活、事件当時の精神状態、犯行の経緯など、様々な要素を綿密に調査する必要がある。 |

| 更生と社会の安全の両立 | 更生を重んじる視点と社会の安全を守る視点を両立させることが重要。家庭裁判所調査官による綿密な調査に基づき、裁判官が逆送の可否を慎重に判断する。 |

更生と処罰のバランス

少年犯罪への対応において、逆送制度は処罰と更生の均衡を保つための重要な役割を担っています。この制度は、罪を犯した少年を大人と同じように刑事裁判にかけるかどうかを判断するもので、少年法の理念である更生を重視する考えと、重大犯罪に対しては厳しい処罰を求める社会の要請との間で、常に難しい選択を迫られます。

家庭裁判所は、逆送の判断を下すにあたり、少年一人ひとりの事件の背景や性格、家庭環境、更生の可能性など、様々な要素を綿密に調べなければなりません。年齢や発達段階、犯行の動機や反省の程度なども重要な判断材料となります。このため、裁判官には法律の知識だけでなく、心理学や教育学など幅広い分野の専門知識と豊富な経験が必要とされます。少年の将来にとって最善の道を選び、社会復帰を支援するためには、専門家による慎重な判断が欠かせません。

逆送制度は更生と処罰のバランスをとるための重要な制度ですが、少年犯罪への対応はこれだけで十分とは言えません。犯罪を犯す前の段階で、少年たちが健全に成長できるよう、社会全体で支える必要があります。学校教育や地域社会における教育活動の充実、家庭環境への支援など、犯罪の芽を摘むための予防策が重要です。また、罪を犯した少年に対しても、更生を支援するための様々な取り組みが必要です。少年院での教育や職業訓練、社会復帰後の支援体制の整備など、少年たちが立ち直り、社会に貢献できるよう、長期的な視点に立った支援が求められます。

少年犯罪の問題は、社会全体で取り組むべき課題です。逆送制度の適切な運用だけでなく、様々な角度からの対策を強化することで、真に少年の更生を促し、安全な社会を実現できるはずです。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 逆送制度の役割 | 少年犯罪において、処罰と更生の均衡を保つための重要な役割。重大犯罪に対しては厳罰を求める声と、少年の更生を重視する少年法の理念との間で難しい選択を迫られる。 |

| 家庭裁判所の役割 | 事件の背景、性格、家庭環境、更生の可能性、年齢、発達段階、犯行の動機、反省の程度など様々な要素を綿密に調べ、逆送の判断を下す。裁判官には法律だけでなく、心理学や教育学などの専門知識と経験が必要。 |

| 逆送制度以外の少年犯罪対策 |

|

| 少年犯罪への対応 | 社会全体で取り組むべき課題。逆送制度の適切な運用だけでなく、様々な角度からの対策強化が必要。 |