訴訟中断:代理人の役割

調査や法律を知りたい

訴訟の中断っていうのは、人が亡くなったりとか、訴訟を続けることができなくなった時に、裁判の手続きが止まることってことで合ってますか?

調査・法律研究家

おおむね合っています。もう少し正確に言うと、訴訟の当事者、つまり原告または被告の側で訴訟を続ける人が、亡くなったり、訴訟能力を失ったりした時に、新しい人が訴訟を引き継げるまで裁判の手続きが止まることを『訴訟の中断』と言います。

調査や法律を知りたい

じゃあ、訴訟を続けられる人がいなくなったら、必ず裁判の手続きは止まるんですか?

調査・法律研究家

いいえ、必ずしもそうとは限りません。当事者が代理人を立てている場合は、当事者に何かあっても代理人が訴訟行為を行うことができるので、訴訟は中断されずに継続されます。

訴訟の中断とは。

裁判が続いている途中で、原告か被告のどちらかの代理人が変わらなければいけない出来事が起こった時、新しい代理人が裁判に参加できるようになるまで、裁判の手続きを一時的に止めることを「訴訟の中断」と言います。例えば、当事者が亡くなったり、裁判を受けたり行ったりする能力がなくなったりした場合が、訴訟を中断する理由となります。ただし、当事者が裁判の代理人を立てている場合は、このような事情が起こっても裁判は中断されません。

訴訟中断とは

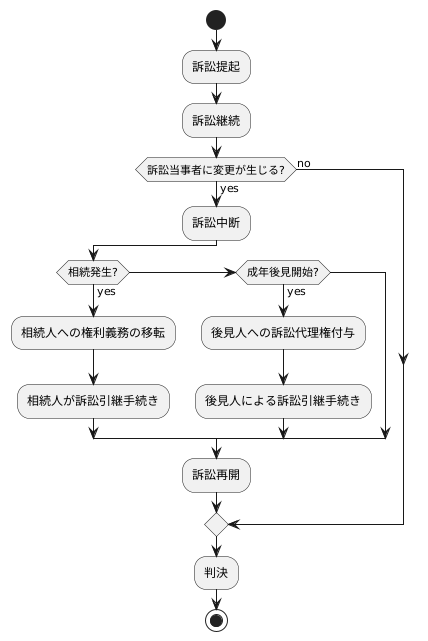

裁判では、争っている当事者双方の言い分を聞き、証拠を調べ、最終的にどちらの言い分が正しいかを判断します。しかし、裁判の途中で当事者に何らかの事情が生じ、裁判に参加できなくなってしまう場合があります。このような場合に、裁判を一時的に止める制度が「訴訟中断」です。

訴訟中断となる理由として、最も一般的なのは当事者の死亡です。人が亡くなると、当然ながら裁判で自分の言い分を主張したり、証拠を提出したりすることができなくなります。そのため、相続人が裁判を引き継ぐための手続きを行うまで、裁判は中断されます。相続人が複数いる場合や、相続人がすぐに確定しない場合などは、この手続きに時間がかかることもあります。

また、当事者が意識不明の重体になったり、精神的な病気により意思表示ができなくなった場合も、訴訟中断となります。このような場合も、本人に代わって裁判を行うことのできる人が選任されるまで、裁判は中断されます。

訴訟が中断されている間は、基本的に新たな手続きは行われません。例えば、裁判の日程が決められていたとしても、中断中はその日程で裁判は行われません。また、新たな証拠を提出することもできません。

しかし、中断している間に対応しておかないと権利が失われてしまう可能性のある手続きは、例外的に認められます。例えば、重要な証拠が失われてしまうおそれがある場合などは、裁判所に申し立てを行うことで、証拠を保全するための手続きを行うことができます。これは、裁判の公正さを守るために必要な措置です。

このように、訴訟中断は、当事者に不測の事態が生じた場合でも、裁判の公正さを維持し、当事者の権利を守るための重要な制度と言えるでしょう。

| 訴訟中断の理由 | 詳細 | 手続き |

|---|---|---|

| 当事者の死亡 | 相続人が裁判を引き継ぐ必要あり | 相続人が確定し、裁判を引き継ぐ手続きを行う |

| 意識不明の重体または精神的な病気 | 本人に代わって裁判を行う代理人の選任が必要 | 代理人が選任され、裁判を引き継ぐ手続きを行う |

中断中の手続き

- 原則として新たな手続きは行われない(例:裁判期日の変更、新たな証拠の提出)

- 例外:権利喪失の恐れがある場合、証拠保全等の必要な手続きは認められる

訴訟中断の意義

当事者に不測の事態が生じた場合でも、裁判の公正さを維持し、当事者の権利を守るための制度

当事者の交代と訴訟中断

人が起こした訴えは、その人が亡くなったり、訴えを続けることができなくなったりすると、続けられなくなってしまいます。このような場合、訴えは中断されます。これは、訴えを引き継ぐ人が現れるまで、あるいは訴えを続けられる状態になるまで、手続きを一時的に止めるということです。

例えば、訴えを起こした人が亡くなった場合を考えてみましょう。この場合、亡くなった人の権利や義務は、相続人に引き継がれます。そのため、訴えも相続人が引き継ぐことができます。しかし、相続人がすぐに訴えを引き継ぐとは限りません。相続人が複数いる場合には、誰が引き継ぐのか、あるいは全員で引き継ぐのかなどを話し合う必要があります。また、相続人が訴えについてよく知らない場合もあるでしょう。そのため、相続人が訴えを引き継ぐ意思を示し、裁判所に必要な手続きを行うまで、訴えは中断されるのです。

また、訴えを起こした人が、判断能力が十分でないと認められ、成年後見人がついた場合も同様です。この場合、本人に代わって後見人が訴えを続けることになります。しかし、後見人が選任されてから、裁判所に後見人として訴訟に関わるための手続きが完了するまでには、ある程度の時間がかかります。この間、訴えは中断されます。

このように、訴えの当事者が変わる場合には、新しい当事者が訴えの内容を理解し、必要な準備を整えるための時間が必要です。訴訟中断制度は、このような場合に新しい当事者を守り、公平な手続きを実現するために重要な役割を果たしています。訴えの内容によっては、中断している間に証拠が失われてしまう可能性なども考慮し、速やかに手続きを進める必要性とバランスを取ることも重要です。

訴訟代理人の存在

裁判では、本人にかわって裁判のいろいろな手続きをする人のことを訴訟代理人といいます。この訴訟代理人は、本人から依頼を受けて、裁判に必要な書類を作ったり、裁判所に出頭して意見を述べたりします。

訴訟代理人は誰でもなれるわけではなく、法律の専門家である弁護士や司法書士といった人たちが選ばれることがほとんどです。これらの専門家は法律の知識が豊富で、裁判の手続きにも慣れているため、本人に代わって適切に裁判を進めることができます。

もしも、裁判の途中で本人が亡くなってしまったり、病気や事故で裁判に参加できなくなったりしても、訴訟代理人がいれば裁判はそのまま続けられます。これは、訴訟代理人が、本人から裁判に関するすべての行為を委任されているからです。つまり、本人と同じように裁判を進める権利を持っているのです。

訴訟代理人がいることは、裁判をスムーズに進める上でとても大切な役割を果たしています。本人に何かあったとしても、代理人がいることで裁判が中断されることなく、滞りなく進むことができます。例えば、本人と相手方の間で争いがある場合、本人が病気で裁判に出席できなくなっても、訴訟代理人が代わりに裁判に出て、本人と相手方の主張を整理し、裁判の進行を助けることができます。

このように、訴訟代理人は裁判が中断せずに最後まで続くことを保証してくれる存在であり、裁判を迅速に進め、早期の解決を促す効果も期待できるのです。

| 訴訟代理人とは | 役割 | 資格 | 代理人のメリット |

|---|---|---|---|

| 裁判において、本人にかわって裁判手続きを行う人 | 裁判に必要な書類作成、裁判所への出頭、意見陳述など | 弁護士、司法書士といった法律の専門家 |

|

中断の解除

裁判では、様々な事情で手続きが一時的に止まることがあります。これを中断といいます。中断には、当事者の死亡や意識不明、あるいは訴訟能力を喪失するといった様々な原因があります。

中断の原因が解消されると、裁判は再び動き始めます。これを中断の解除といいます。例えば、当事者が亡くなった場合、その相続人が裁判を引き継ぐ意思を示せば、中断は解除されます。また、当事者が意識不明や訴訟能力喪失となった場合には、後見人が選ばれ、裁判への参加手続きが済めば中断は解除されます。

中断が解除された場合、中断されていた期間は裁判の期間には算入されません。つまり、裁判の時計は中断中は止まっており、解除された時点で再び動き出すということです。例えば、訴訟を起こしてから3ヶ月後に当事者が亡くなり、1ヶ月後に相続人が裁判を引き継いだ場合、裁判は4ヶ月目ではなく、亡くなる前の3ヶ月目の状態から再開されます。中断によって裁判の期間が無駄になることはありません。

中断の解除は、裁判所へ申し立てをすることで行います。申し立てに必要な書類や手続きは、中断の原因や個々の状況によって変わるため、一律ではありません。例えば、相続人が裁判を引き継ぐ場合には、相続関係を証明する書類が必要になります。また、後見人が裁判に参加する場合には、後見開始の審判書などが必要となります。これらの書類や手続きについて、自分自身で判断するのは難しい場合もあります。確実かつスムーズに中断を解除するためには、弁護士などの法律の専門家に相談するのが良いでしょう。専門家は、個々のケースに適切な助言とサポートを提供してくれます。

中断事由が解消したら、できるだけ早く解除の手続きを進めることが大切です。手続きが遅れると、裁判の再開も遅れ、最終的な解決までに時間がかかってしまいます。早期解決のためにも、迅速な対応を心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 中断 | 当事者の死亡、意識不明、訴訟能力喪失などにより裁判手続きが一時停止すること |

| 中断の解除 | 中断の原因が解消され、裁判が再開されること |

| 解除の例 | 相続人が裁判を引き継ぐ、後見人が裁判に参加する手続きをする |

| 中断期間の扱い | 裁判期間には算入されない |

| 解除の手続き | 裁判所への申し立てが必要。必要な書類や手続きは中断の原因や状況により異なる |

| 専門家への相談 | 弁護士などの専門家に相談することが推奨される |

| 迅速な対応の重要性 | 早期解決のため、中断事由の解消後、速やかに解除の手続きを進めることが重要 |

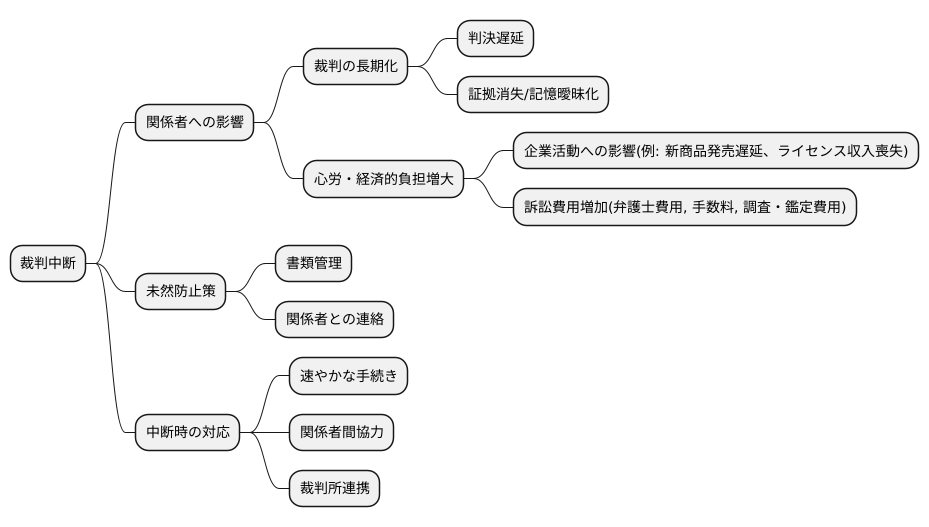

中断による影響

裁判などが中断されると、一時的に手続きが止まることを意味しますが、関係者への影響は小さくありません。中断中は新たな裁判活動ができなくなるため、判決までにかかる時間が長引きます。それだけではありません。中断中は、証拠がなくなったり、関係者の記憶があいまいになることもあり、これらは裁判の結果に大きな影響を与えることがあります。

裁判が長引くにつれて、関係者の心労や経済的な負担も大きくなります。特に、会社同士の裁判の場合、中断によって会社の活動に影響が出ることもあります。

例えば、商品開発に関する訴訟が中断されると、新商品の発売が遅れ、競合他社に市場シェアを奪われる可能性があります。また、特許権侵害訴訟の中断は、特許権者によるライセンス収入の喪失につながりかねません。中小企業にとっては、このような損失は経営に深刻な打撃を与える可能性があります。

さらに、訴訟費用も大きな負担となります。弁護士費用や裁判所への手数料などは、中断期間が長引くほど増加します。また、中断によって専門家による調査や鑑定が必要となる場合もあり、これらの費用も無視できません。

このように、裁判の中断はさまざまな影響を及ぼす可能性があるため、関係者は中断の原因となるようなことを未然に防ぐ対策を立てることが大切です。例えば、訴訟に関わる書類をきちんと管理したり、関係者との連絡を密にすることで、手続きの遅延や証拠の散逸を防ぐことができます。

もし中断してしまった場合には、速やかに必要な手続きを行い、中断期間を短くするよう努める必要があります。関係者間で協力し、裁判所との連携を密にすることで、スムーズな手続きの再開を目指すべきです。