離婚と子どもの監護権:大切なポイント

調査や法律を知りたい

先生、「監護権」って親権とどう違うんですか?同じようなものじゃないんですか?

調査・法律研究家

そうだね、似ているけど違うものなんだ。簡単に言うと、親権はお子さんの財産管理など全てに関わる権利だけど、監護権は、お子さんの日々の生活の世話をする権利のことだよ。普通はどちらも両親が持っているんだけど、離婚するときはどちらか一方に決めないといけないんだ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、監護権はお父さんかお母さんのどちらかになるんですか?

調査・法律研究家

基本的にはそうだよ。でも、例えば、お母さんが監護権を持って日々の面倒を見て、お父さんが親権を持って財産管理をするってこともできるんだ。それに、親権は裁判じゃないと決められないけど、監護権は話し合いで決められる場合もあるんだよ。

離婚における「監護権」とは。

「離婚の際に、子どもの養育について誰が責任を持つのか(ここでは「養育の責任」と呼びます)について説明します。本来は、親としての権利と責任(親権)の中に、この養育の責任も含まれており、親権を持つ人が養育もするのが理想です。しかし、例外的に、親権と養育の責任を分けて、それぞれ別の親が担うこともできます。例えば、母親が子どもの日々の世話(養育の責任)をし、父親が子どもの財産を管理する(親権の一部)というように分けることも可能です。親権は離婚時に必ず決めなければなりませんが、養育の責任については、離婚後いつでも、誰が担うのかを決めることができます。また、子どもが親から虐待を受けていたり、親が子どもを育てる気がなかったり、子ども自身が養育する人を変えたいと思っているなどの場合には、養育の責任を担う人を変更することもできます。親権の変更は、必ず裁判所の手続きが必要ですが、養育の責任を担う人の変更は、話し合いで決めることも可能です。いずれの場合も、子どもの幸せにとって何が一番良いかをよく考えて、慎重に決めなければなりません。」

監護権とは

子を育てるということは、衣食住の世話をする、学校に行かせる、病気の時は病院に連れて行くなど、実に多くの責任を伴います。これらをまとめて、法律では「監護権」という言葉で表しています。監護権とは、子どもの健やかな成長のために、養育と保護を行う権利と義務のことです。毎日の食事や着替えの手伝い、教育を受けさせる、病気や怪我をした際の治療など、日常生活におけるあらゆる世話をする責任を負うことになります。

親であれば当然、子どもを監護する権利と義務があると考えがちですが、法律では「監護権」と明確に定められています。これは、子どもの幸せを何よりも優先し、誰が責任を持って子どもを育てるのかを明確にするためです。

監護権は、親権の一部です。親権とは、子どもの身辺の世話と財産の管理に関する権利と義務をまとめて指す言葉で、監護権はその中の身辺の世話にあたります。通常、親権を持つ親が監護権も行使しますが、離婚などの場合には、必ずしも親権者と監護権者が一致するとは限りません。子どものためを第一に考え、監護権だけを別に決めることも可能です。たとえば、親権は両親が共同で持ちながら、監護権は母親が持つ、といった取り決めもできます。

監護権を持つ親は、子どもの生活のあらゆる面で責任を負います。子どもの成長に合わせた環境を用意し、心身の健康に気を配り、適切な教育を受けさせなければなりません。これは大変な責任ですが、同時に大きな喜びでもあります。監護権を通して、子どもと深く関わり、共に成長していくかけがえのない時間を過ごすことができるからです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 監護権の定義 | 子どもの健やかな成長のために、養育と保護を行う権利と義務。日常生活におけるあらゆる世話をする責任を負う。 |

| 監護権の目的 | 子どもの幸せを何よりも優先し、誰が責任を持って子どもを育てるのかを明確にするため。 |

| 監護権と親権の関係 | 監護権は親権の一部。親権は子どもの身辺の世話(監護権)と財産の管理に関する権利と義務をまとめて指す言葉。離婚などの場合には、必ずしも親権者と監護権者が一致するとは限らない。 |

| 監護権を持つ親の責任 | 子どもの生活のあらゆる面で責任を負う。子どもの成長に合わせた環境を用意し、心身の健康に気を配り、適切な教育を受けさせる。 |

親権と監護権の違い

子どもに関わる大切な権利義務「親権」と「監護権」。これらはよく似た言葉に聞こえますが、実は異なるものです。どちらも子どもの幸せを守るためのものですが、その範囲が違います。

親権とは、子どもの生活全般に関わる権利と義務のことです。子どもの身の回りの世話や教育といった「身上監護」と、子どもの財産を守る「財産管理」の両方が含まれます。たとえば、子どもがどこに住むか、どんな学校へ行くか、お小遣いをいくらにするかなどを決める権利と義務は親権者にあります。

一方、監護権とは、子どもの身の回りの世話、つまり「身上監護」のみに関わる権利と義務のことです。親権の一部ということになります。子どもと一緒に暮らして、食事や着替え、お風呂、寝かしつけといった日常の世話をするのは監護権者の役割です。

夫婦が離婚した場合、親権はどちらか一方の親が持つことになります。子どもの戸籍にも親権者が記載されます。では、監護権はどうなるのでしょうか?監護権は必ずしも親権者と同じとは限りません。例えば、父親が親権者で母親が監護権者という場合もあります。これは、子どものことを第一に考えて、より良い環境で育てられるようにするための柔軟な仕組みです。親権者であっても、子どもと一緒に暮らしていない場合は監護権者ではないため、日常の世話をすることはできません。しかし、子どもの教育方針や進路、財産管理といった重要な決定には関わることができます。

このように、親権と監護権はそれぞれ異なる役割を持っています。子どもの幸せを守るためには、それぞれの権利と義務を正しく理解することが大切です。

| 項目 | 親権 | 監護権 |

|---|---|---|

| 定義 | 子どもの生活全般に関わる権利と義務(身上監護 + 財産管理) | 子どもの身の回りの世話(身上監護のみ) |

| 内容 | 住む場所、学校、お小遣いなど | 食事、着替え、お風呂、寝かしつけなど |

| 離婚時 | どちらか一方の親が持つ(戸籍に記載) | 親権者と同一とは限らない |

| 例 | 子どもがどこに住むか、どんな学校へ行くか、お小遣いをいくらにするかなどを決める | 子どもと一緒に暮らして、食事や着替え、お風呂、寝かしつけといった日常の世話をする |

監護権者の決め方

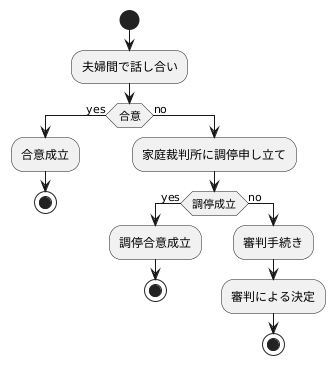

夫婦が離婚する場合、子どもの養育に関する権利と義務を持つ親、すなわち監護者を誰にするかは重要な問題です。法律では、まず夫婦間の話し合いによって監護者を決定することを推奨しています。じっくりと話し合い、互いに納得できる結論を出すことが、子どもにとって最善の道だと考えられているからです。

しかし、話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、家庭裁判所の調停委員という第三者が間に入り、夫婦双方の意見を丁寧に聞き取りながら、子どもにとってより良い解決策を一緒に探っていく手続きです。調停委員は、子どもの年齢や健康状態、両親それぞれの養育環境や経済状況などを考慮し、公平な立場で助言や提案を行います。調停によって合意が成立すれば、その合意内容は法的拘束力を持つため、将来のトラブル防止にも繋がります。

調停でも合意に至らない場合は、審判手続きに移行します。審判では、家庭裁判所の裁判官が、これまでの経緯や提出された証拠に基づき、子どもの福祉を最優先に考えて監護者を決定します。審判による決定は、調停合意と同様に法的拘束力を持つものとなります。

監護者を決定する上で最も重要なのは、子どもの幸せです。両親の都合や感情ではなく、子どもにとって最善の環境を提供できる親が監護者に選ばれるべきです。そのためには、両親が冷静に話し合い、子どもの将来を真剣に考える必要があります。また、監護者は、子どもの生活や教育、医療などに関する決定権を持つため、責任も重大です。子どもが健やかに成長できるよう、監護者は常に子どもの福祉を最優先に考え、適切な養育を行う義務があります。

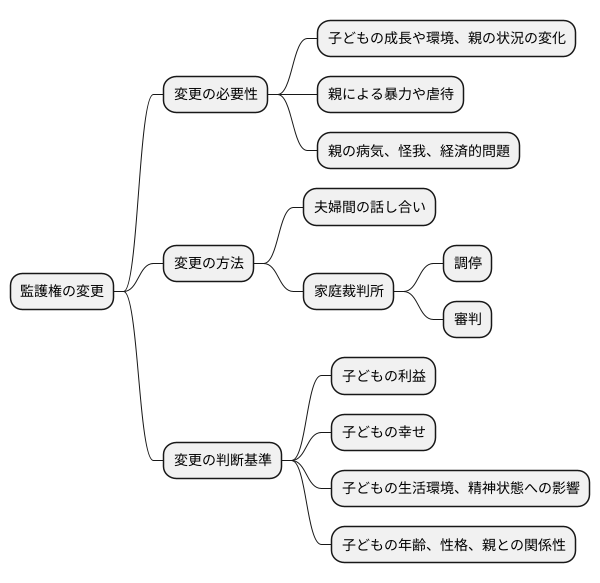

監護権の変更

子どもを育てる権利、すなわち監護権は、一度決められた後でも、子どもの成長や周りの環境、そして親の状況が変わるのに合わせて変更することができるのです。人生は常に変化するものであり、一度決めたことがずっと適切とは限りません。

例えば、子どもを預かる責任を持つ親が、子どもに暴力を振るったり、心を傷つけるような行為をしているとします。あるいは、病気や怪我、もしくは経済的な問題などで、子どもを育てるのが難しくなったとします。このような場合は、子どもの幸せを守るために、監護権を変更する必要があるでしょう。

監護権の変更は、本来であれば、夫婦間でじっくり話し合って決めるのが良い方法です。お互いの状況や子どもの気持ちを理解し合い、納得のいく結論を導き出すことが大切です。しかし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらうことができます。家庭裁判所では、調停という話し合いの場を設けたり、審判という裁判のような手続きを通して、監護権の変更について判断を下します。

監護権の変更は、子どものこれからの人生に大きな影響を与える重大な出来事です。子どもの生活環境や精神状態が大きく変わる可能性があるため、軽はずみに決めてはいけません。変更によって子どもが本当に幸せになれるのか、しっかりと考えて判断する必要があります。裁判所も、子どもの利益を一番に考え、変更が子どもにとってプラスになるかどうかを慎重に判断します。子どもの年齢や性格、親との関係性など、様々な要素を考慮した上で、最終的な決定が下されます。

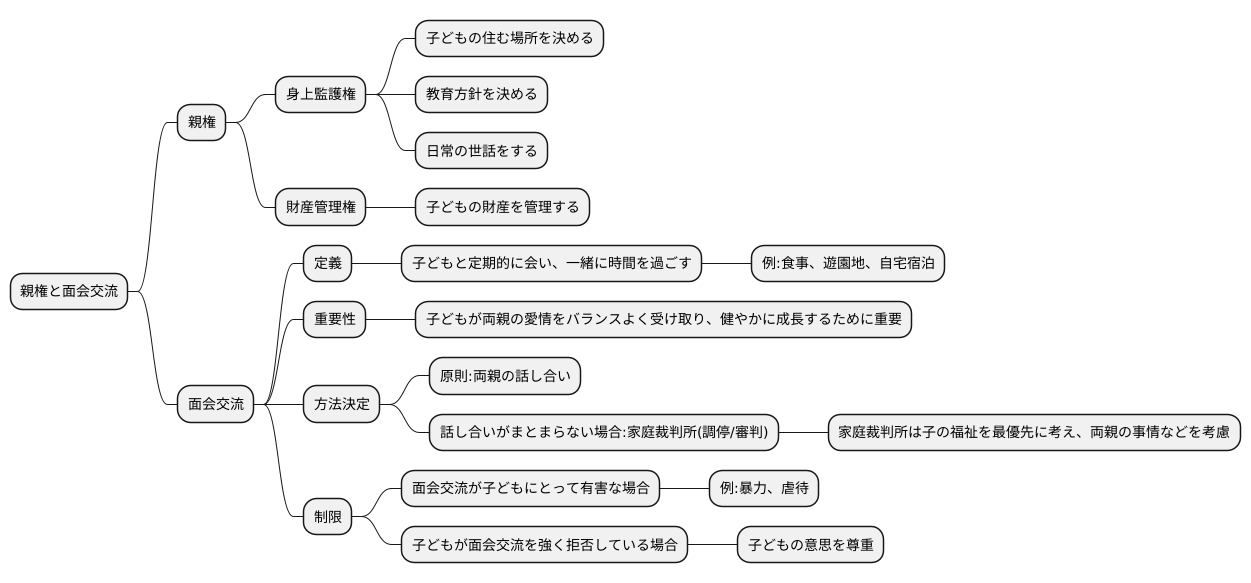

監護権と面会交流

夫婦が別れることになり、子どもがいる場合には、どちらが親権を持つのか、そして親権を持たない親と子どもがどのように交流していくのかを決める必要があります。親権には、身上監護権と財産管理権の2種類があり、身上監護権とは、子どもの住む場所を決めたり、教育方針を決めたり、日常の世話をする権利のことを指します。財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利のことです。一般的に「監護権」とは、この身上監護権のことを指します。

監護権を持たない親には、子どもと面会交流をする権利が認められています。面会交流とは、子どもと定期的に会い、一緒に時間を過ごすことを言います。具体的には、一緒に食事をしたり、遊園地に行ったり、自宅に泊まったりといった交流が考えられます。面会交流は、子どもが両親の愛情をバランスよく受け取り、健やかに成長するために重要な権利です。たとえ監護権を持たない親であっても、子どもとの関係を維持する権利が法律によって保障されているのです。

面会交流の頻度や方法、場所などは、両親の話し合いで決めることができます。例えば、月に1回、週末に父親の自宅に泊まる、といった具合です。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、家庭裁判所が決定します。家庭裁判所は、子どもの福祉を最優先に考え、両親の事情などを考慮して決定を下します。

ただし、面会交流が子どもにとって有害であると判断される場合は、制限されることもあります。例えば、子どもに暴力を振るったり、虐待したりする親との面会交流は、子どもの安全を守るために制限される可能性があります。また、子どもが面会交流を強く拒否している場合も、子どもの意思を尊重し、制限されることがあります。面会交流は子どもの権利を守るための制度であるため、子どもの利益に反する場合は、制限されることがあるのです。