裁判所の管轄:事件を裁く場所

調査や法律を知りたい

先生、「管轄」ってよく聞く言葉ですが、具体的にどういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、どの裁判所が、どの事件を扱うかを決めることです。例えば、泥棒を捕まえたとして、どの裁判所で裁くのか、ということです。

調査や法律を知りたい

なるほど。では、誰がどの裁判所で裁かれるかは、どのように決まるのですか?

調査・法律研究家

それは主に、悪いことをした人の住んでいる場所や、事件の内容によって決まります。例えば、東京に住んでいる人が大阪で事件を起こしても、東京の裁判所で裁かれることもあります。また、事件の内容によっては、専門の裁判所で扱われることもあります。

管轄とは。

ある裁判を、どの裁判所が担当するのかを決めることを管轄といいます。管轄は、被告となる人の住んでいる場所や、争っている内容によって決まります。

管轄とは何か

裁判所の管轄とは、簡単に言うと、どの裁判所がどの事件を扱うかを決める仕組みです。これは、いわば裁判所の間での役割分担のようなものです。この仕組みがなぜ必要かというと、全国の裁判所がすべての事件を扱うと、混乱が生じてしまうからです。管轄を適切に定めることで、裁判をスムーズに進めることができます。

管轄を決める要素はいくつかあります。まず、事件が起きた場所です。例えば、東京で起きた事件は東京の裁判所、大阪で起きた事件は大阪の裁判所が担当します。これを場所による管轄と言います。同じ窃盗事件でも、発生場所によって担当する裁判所が変わるのです。

次に、事件の種類も管轄を決める重要な要素です。事件の種類による管轄は、事件の重大さや複雑さによって裁判所を振り分けるものです。例えば、殺人や放火のような重大な犯罪は、地方裁判所が担当します。一方、金額の少ない民事事件や、軽い犯罪は簡易裁判所が担当します。それぞれの裁判所に専門性を持たせることで、より適切な判決を下せるようにしています。

さらに、事件の内容によっては、複数の裁判所が管轄を持つ場合もあります。このような場合は、原告がどの裁判所に訴えを起こすかを選ぶことができます。これを裁判管轄といいます。

管轄を理解することは、裁判を起こす際、あるいは裁判に巻き込まれた際に非常に重要です。間違った裁判所に訴えを起こしてしまうと、裁判は始まりません。そうなると、時間と費用を無駄にしてしまうだけでなく、精神的な負担も大きくなってしまいます。そのため、裁判を起こす前に、どの裁判所に訴えを起こすべきかをきちんと調べておくことが大切です。弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。管轄を正しく理解することは、司法制度を理解する第一歩と言えるでしょう。

| 管轄の要素 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 事件が起きた場所(場所的管轄) | 事件の発生場所によって担当する裁判所が決まる。 | 東京で起きた事件は東京の裁判所、大阪で起きた事件は大阪の裁判所が担当。 |

| 事件の種類(事項的管轄) | 事件の重大さや複雑さによって裁判所を振り分ける。 | 殺人や放火は地方裁判所、金額の少ない民事事件や軽い犯罪は簡易裁判所が担当。 |

| 裁判管轄 | 複数の裁判所が管轄を持つ場合、原告がどの裁判所に訴えを起こすかを選ぶことができる。 | – |

管轄を決める要素

裁判所の管轄、つまりどの裁判所が事件を扱うかを決める要素は主に二つあります。一つ目は、被告の住所地です。民事裁判では、通常、被告が住んでいる場所を管轄する裁判所で審理が行われます。これは、被告にとって裁判所へ行きやすいようにという配慮からです。もし、被告が裁判のために遠く離れた裁判所まで行かなければならないとしたら、時間とお金がかかり大きな負担となります。被告の住む場所を基準にすることで、裁判を受ける負担を軽くすることができます。

二つ目の要素は、争いの内容です。事件の種類によって、担当する裁判所が違います。民事裁判でも金額が少ない場合は簡易裁判所、金額が多い場合は地方裁判所が担当します。また、刑事裁判でも、罪が軽い場合は簡易裁判所、重い場合は地方裁判所、さらに重大な場合は高等裁判所が第一審を担当します。知的財産権に関する争いのように、専門的な知識が必要な場合は、専門の裁判官が担当する知財高等裁判所などで審理されることもあります。このように、争われている内容に応じて適切な裁判所を選ぶことで、専門的かつ迅速な裁判の実現が期待されます。

事件によっては、被告の住所地ではなく、事件が起きた場所の裁判所が管轄となる場合もあります。例えば、交通事故の場合、事故が起きた場所の裁判所に訴えを起こすことができる場合があります。これは、証拠となるものや関係者が事故現場の近くに存在することが多いため、裁判をスムーズに進める上で利点があるからです。また、不動産に関する争いの場合も、不動産がある場所の裁判所が管轄となります。このように、事件の内容や状況に応じて、柔軟に管轄が決められることで、より適切な裁判が行われるようになっています。

| 管轄を決める要素 | 詳細 | 理由・メリット |

|---|---|---|

| 被告の住所地 | 被告が住んでいる場所を管轄する裁判所 | 被告の裁判所への移動負担軽減 |

| 争いの内容 | 事件の種類・金額・重大さなどに応じて簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、知財高等裁判所などが担当 | 専門的かつ迅速な裁判の実現 |

| 事件の発生場所 | 交通事故や不動産に関する争いなど、事件が起きた場所の裁判所 | 証拠や関係者へのアクセス容易性、スムーズな裁判進行 |

管轄の種類

裁判所の管轄とは、どのような裁判所が、どのような事件を扱うのかを決めるものです。これは、裁判の公平性と効率性を保つためにとても大切です。管轄には大きく分けて、事物管轄、土地管轄、人的管轄の三つの種類があります。

まず、事物管轄とは、事件の種類によって管轄を決めるものです。事件の内容によって、どの裁判所が担当するかが決まります。例えば、お金の貸し借りに関する揉め事のような民事事件と、殺人や窃盗といった犯罪に関する刑事事件では、担当する裁判所が違います。民事事件を扱う裁判所と、刑事事件を扱う裁判所は別々に定められています。また、民事事件でも、揉め事の金額が少ない場合は簡易裁判所、金額が多い場合は地方裁判所というように、金額によって担当する裁判所が変わります。

次に、土地管轄とは、事件が起きた場所や被告の住んでいる場所によって管轄を決めるものです。通常は事件が起きた場所の裁判所が担当します。これは、証拠を集めたり、関係者を呼び出したりするのに便利なためです。また、被告の住んでいる場所の裁判所も担当することがあります。これは、被告が裁判のために遠方まで行かなくても良いようにという被告への配慮です。

最後に、人的管轄とは、被告となる人によって管轄を決めるものです。例えば、国や都道府県、市町村といった公の団体が被告となる場合は、特別に定められた裁判所が担当します。これは、公の団体に関する事件は特殊な手続きが必要となる場合があるためです。

これらの管轄は、それぞれ単独で決められる場合と、組み合わせて決められる場合があります。事件の内容によっては、複数の管轄の考え方が適用されるため、どの裁判所が担当するのかを判断するのが難しくなることもあります。特に複雑な事件の場合は、法律の専門家に相談するのが良いでしょう。

| 管轄の種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 事物管轄 | 事件の種類によって管轄を決める | 民事事件と刑事事件で裁判所が異なる、民事事件でも金額によって簡易裁判所か地方裁判所かが変わる |

| 土地管轄 | 事件が起きた場所や被告の住んでいる場所によって管轄を決める | 通常は事件の発生場所、被告の住所地も考慮(被告への配慮) |

| 人的管轄 | 被告となる人によって管轄を決める | 国や地方公共団体が被告の場合は特定の裁判所 |

管轄の重要性

裁判を受ける権利は、憲法で保障された大切な権利です。この権利を守る上で、「管轄」は極めて重要な役割を果たします。管轄とは、簡単に言うと、どの裁判所が事件を扱うかを決めるルールのことです。適切な裁判所が事件を審理することで、公正な手続きと判決が期待できるのです。

管轄が曖昧なまま裁判が始まってしまうと、様々な問題が生じます。例えば、本来その事件を扱う権限のない裁判所で審理が行われた場合、最終的に出された判決は無効となる可能性があります。せっかく時間と労力をかけて裁判をしたにも関わらず、判決に法的効力がないとなれば、当事者にとって大きな損失です。また、管轄を巡って争いが起こると、裁判が長期化し、費用や精神的な負担が増大する恐れもあります。

管轄は、事件の種類や金額、発生場所など、様々な要素を考慮して決められます。民事事件であれば、事件の種類によって家庭裁判所か地方裁判所のどちらかが管轄を持つことになります。また、被告の住所地を管轄とする裁判所もあれば、事件が発生した場所を管轄とする裁判所もあります。刑事事件でも同様で、事件の重大さによって簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所のいずれかが管轄を持ちます。

管轄に関する知識を持つことは、自分の権利を守る上でとても大切です。もし、自分に不利な管轄で裁判が始まりそうな場合は、異議を申し立てることができます。また、訴訟を起こす際には、どの裁判所に訴えを提起するかを慎重に検討する必要があります。管轄を間違えると、裁判が無駄になってしまう可能性があるからです。裁判に関わる際は、事前に管轄について調べ、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。そうすることで、スムーズかつ公正な裁判手続きを進めることができるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 裁判を受ける権利 | 憲法で保障された大切な権利 |

| 管轄 | どの裁判所が事件を扱うかを決めるルール。公正な手続きと判決のために重要 |

| 管轄が曖昧な場合の問題点 | 判決の無効、裁判の長期化、費用や精神的負担の増大 |

| 管轄を決める要素(民事) | 事件の種類、金額、発生場所、被告の住所地など |

| 管轄を決める要素(刑事) | 事件の重大さ(簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所) |

| 管轄に関する知識の重要性 | 自分の権利を守る上で重要。不利な管轄で裁判が始まりそうな場合は異議申し立てが可能 |

| 訴訟を起こす際の注意点 | どの裁判所に訴えを提起するかを慎重に検討。管轄を間違えると裁判が無駄になる可能性あり |

| 専門家への相談 | 裁判に関わる際は、事前に管轄について調べ、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが推奨 |

管轄に関する紛争

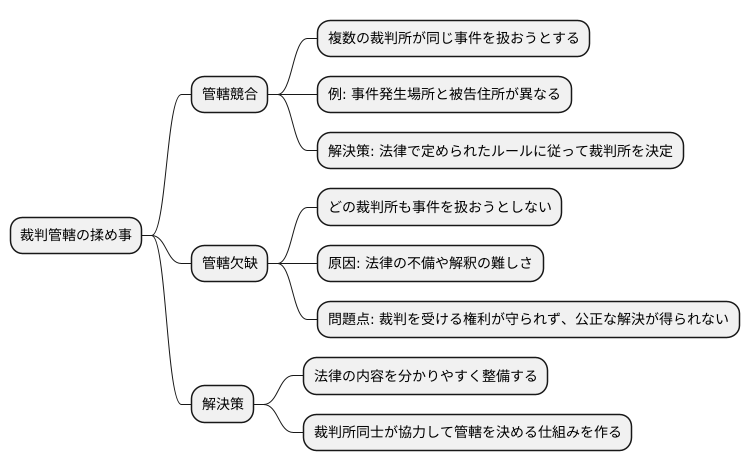

裁判を行う場所を決める、管轄に関する揉め事は、大きく分けて二つの種類があります。複数の裁判所が同じ事件を扱おうとする「管轄競合」と、どの裁判所も事件を扱おうとしない「管轄欠缺」です。

まず、管轄競合について説明します。これは、複数の裁判所が同じ事件について「自分たちが裁く権利がある」と主張する状態です。例えば、事件が起きた場所と、被告と呼ばれる訴えられた人の住んでいる場所が異なる場合に起こりえます。事件が起きた場所を管轄する裁判所と、被告の住む場所を管轄する裁判所が、それぞれ「自分たちが事件を裁く」と言い張るわけです。このような場合は、法律で定められたルールに従って、どちらの裁判所が事件を裁くかを決めます。事件の内容や関係する人たちの事情などを考慮して、より適切な裁判所が選ばれます。

次に、管轄欠缺について説明します。これは、管轄競合とは逆に、どの裁判所も「自分たちは事件を扱わない」という状態です。まるで、事件が宙に浮いたような状態になり、誰も裁いてくれません。これは、法律に不備があったり、法律の解釈が難しかったりする場合に起こる可能性があります。管轄欠缺の状態では、事件が全く審理されないため、裁判を受ける権利が守られず、公正な解決が得られないという事態になりかねません。まさに、裁判制度がうまく機能しなくなる深刻な問題です。

このような管轄に関する揉め事を防ぐためには、法律の内容を分かりやすく整備したり、裁判所同士が協力して管轄を決める仕組みを作ったりすることが重要です。管轄に関する争いは、裁判制度を運用していく上でどうしても避けられない問題なので、適切な解決策を見つけ、常に改善していく必要があります。