法律上の善意と悪意:探偵と盗聴

調査や法律を知りたい

先生、『善意・悪意』って法律用語だと、何か知っているか知らないかという意味だって習ったんですけど、日常で使っている意味と違うので、よくわからなくなってきました。

調査・法律研究家

そうだね。確かに日常で使う『善意』は『親切な気持ち』、『悪意』は『悪い気持ち』を表すことが多いよね。法律用語の『善意・悪意』は、ある事実について『知っているか、知らないか』だけを問題にしているんだ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、例えば、盗まれた自転車を誰かから買ってしまう場合でいうとどうなるんですか?

調査・法律研究家

もし、その自転車が盗まれたものだと知らずに買ったなら、法律上は『善意』で買ったことになる。逆に、盗まれたものだと知っていて買ったなら『悪意』になる。つまり、買った人の気持ちは関係なく、盗まれたものだと『知っていたか、知らなかったか』が重要なんだ。

善意・悪意とは。

法律用語の「善意」と「悪意」について説明します。法律では、ある事情を知らないことを「善意」、知っていることを「悪意」と言います。これは、普段私たちが使う「良い心」や「悪い心」という意味とは違います。

法律における善意と悪意

法律の世界では「善意」と「悪意」という言葉が、私たちの日常で使われる意味とは大きく異なる特別な意味を持つことをご存知でしょうか。よく耳にする「善意」は親切心や思いやりのある行動を、「悪意」は他人を害する気持ちや行為を指しますが、法律の世界ではそうではありません。

法律上の「善意」「悪意」は、ある事実について知っているか知らないか、つまり認識の有無だけに着目した概念です。ある事実を知らなければ「善意」、知っていれば「悪意」と判断されます。これは道徳的な善悪とは全く関係なく、あくまでも事実認識の有無という客観的な基準に基づいて判断されます。

例えば、盗まれた物だと知らずに買ったとしましょう。この場合、購入者は「盗まれた物」という事実を知らなかったため、法律上は「善意の取得者」とみなされます。反対に、盗まれた物だと知っていて買った場合には、「悪意の取得者」となります。このように、善意か悪意かは、その後の法的効果に大きな違いを生みます。善意の取得者は、一定の条件を満たせばその物の所有権を取得できる可能性がありますが、悪意の取得者は、たとえお金を払っていても所有権を得ることはできません。

また、「知らなかった」と主張する場合でも、社会通念上、当然知っているべきだった事実を知らなかった場合には「悪意」とみなされることがあります。例えば、あまりにも安い値段で売られていた場合、何か裏があるのではないかと疑うのが当然だと考えられます。このような場合、たとえ実際に知らなかったとしても、法律上は「知っている」とみなされ、悪意と判断される可能性があります。つまり、単に「知らなかった」と主張するだけでは不十分で、社会通念上、知っているべきだったかどうかという観点も重要になるのです。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 法律上の「善意」 | ある事実について知らないこと(認識の欠如)。道徳的な意味ではない。 | 盗品を ・知らないで購入 => 善意の取得者 ・知っていて購入 => 悪意の取得者 |

| 法律上の「悪意」 | ある事実について知っていること(認識の有無)。道徳的な意味ではない。 | |

| 善意の取得者 | 一定の条件を満たせば、盗品であっても所有権を取得できる可能性がある。 | |

| 悪意の取得者 | 盗品の場合、たとえお金を払っていても所有権は得られない。 | |

| 例外 | 「知らなかった」としても、社会通念上、当然知っているべきだった場合は「悪意」とみなされる。 | 相場より極端に安い価格で購入 |

| 重要な観点 | 単に「知らなかった」と主張するだけでは不十分。「社会通念上、知っているべきだったか」という観点も重要。 |

探偵と盗聴の法的問題

探偵による調査活動と盗聴行為の関係は、法律によって厳しく規制されています。探偵業法において、探偵が盗聴器を使用して情報を収集することは明確に禁じられています。これは、個人の私生活を守る権利、すなわちプライバシーの権利を尊重するためです。他人の会話を盗み聞きする行為は、個人の尊厳を著しく傷つけるものであり、決して容認されるものではありません。

もし探偵が違法な盗聴を行った場合、刑事罰の対象となります。盗聴によって得られた情報は、たとえ事件解決に繋がる有力な手がかりであったとしても、証拠として裁判で用いることはできません。違法に収集された証拠は、その証拠能力が否定されるからです。これは、「毒樹の果実」と呼ばれる法の原則に基づく考え方で、違法な手段によって得られた証拠は、たとえ真実を明らかにするものであっても、裁判では認められないというものです。

しかし、現実には、違法な盗聴によって得られた情報が、捜査や裁判に影響を与えてしまうケースが少なからず存在します。例えば、違法な盗聴によって得られた情報を元に、合法的な捜査が行われ、新たな証拠が発見されるといった場合です。このような場合、違法に収集された情報が間接的に裁判に影響を与えてしまう可能性があり、法廷ではその証拠の扱いを巡って激しい議論が交わされることになります。

違法に収集された証拠の有効性を判断するための明確な基準は存在せず、過去の裁判での判決例を参考にしながら、個々の状況に応じて判断していくしかありません。そのため、複雑な法的解釈が必要となる場合が多く、法律の専門家である裁判官や弁護士の間でも意見が分かれることがあります。違法な盗聴行為を根絶するためには、探偵業法の遵守を徹底させるとともに、社会全体でプライバシーの重要性についての認識を高めていく必要があります。

| 行為 | 合法性 | 結果/影響 | 法的根拠/原則 |

|---|---|---|---|

| 探偵による盗聴 | 違法 | 刑事罰の対象 証拠能力の否定 |

探偵業法 プライバシー権 |

| 盗聴情報に基づく合法的な捜査 | 場合による (複雑な法的解釈が必要) | 違法に収集された情報が間接的に裁判に影響を与える可能性 | 毒樹の果実 |

盗聴と善意・悪意の関係

盗聴行為は、人の話し声をひそかに録音することを指し、その行為の背後にある意図、つまり善意か悪意かによって、法律上の扱いが大きく変わってきます。盗聴自体が違法とされる場合もありますが、善意に基づく盗聴行為と悪意のある盗聴行為では、罪の重さが異なる場合があります。

例えば、ある人が他人の会話を録音したとしましょう。この人が、録音した内容が他人の私生活を侵害するものだと知らずに録音したとします。例えば、子供が隠れて遊んでいる様子を心配して、こっそり様子を音声で確認しようとした親の場合が考えられます。このような場合、録音した人が他人の私生活を侵害する認識がなかった、つまり法律でいうところの「善意」であったと解釈される可能性があります。もちろん、たとえ善意であったとしても、盗聴行為自体が違法とされる場合もありますし、録音された人のプライバシーを侵害したという事実は変わりません。状況によっては、民事上の責任を問われる可能性も残ります。

一方で、録音した内容が他人の私生活を侵害するものであると知りながら録音した場合はどうでしょうか。例えば、他人の秘密を暴こうとしたり、ゆすりの材料を得ようとしたりするために、意図的に会話を録音した場合です。このような場合は、「悪意」があったと判断され、より重い罪に問われる可能性が高まります。悪意に基づく盗聴は、単に私生活を侵害するだけでなく、犯罪の証拠を集めるために利用される場合もあります。このような場合、盗聴行為自体が犯罪の計画の一部とみなされ、より厳しい処罰が下される可能性があります。

このように、盗聴行為が違法かどうかを判断する上で、行為者の認識、すなわち善意か悪意かは非常に重要な要素となります。行為者が録音内容の違法性に気づいていたか、気づいていなかったかで、罪の重さが大きく変わる可能性があるため、盗聴行為を行う際は、その行為がもたらす結果について慎重に考える必要があります。

| 意図 | 内容 | 違法性 | 責任 |

|---|---|---|---|

| 善意 | 他人の私生活を侵害する認識がない 例: 子供の安全確認のための録音 |

違法となる場合も有り | 民事責任の可能性 |

| 悪意 | 他人の私生活を侵害する認識がある 例: 秘密を暴く、ゆすり |

違法性が高い | 重い刑事責任 |

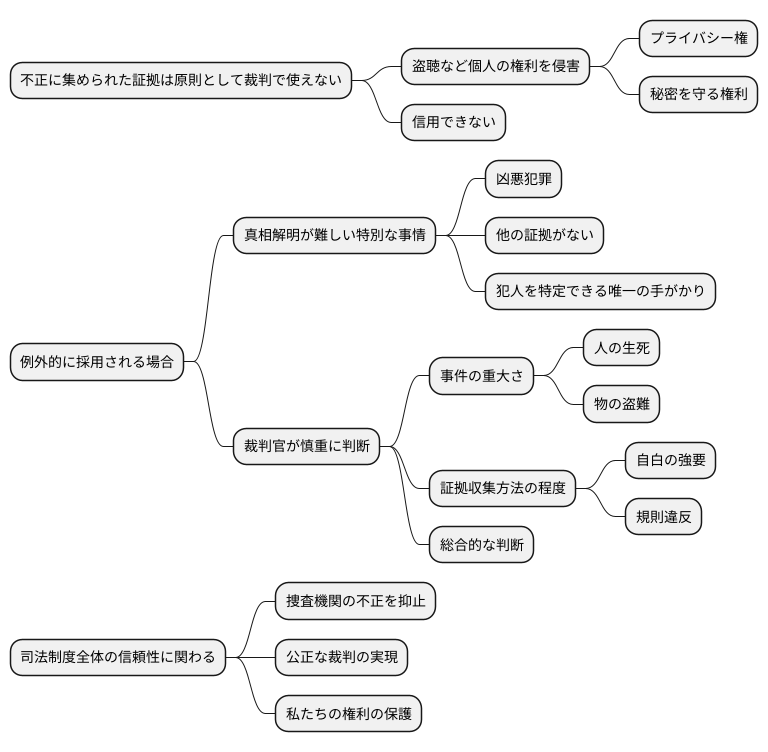

違法な証拠と裁判

不正な方法で集められた証拠は、原則として裁判では使えません。例えば、盗聴器を勝手に仕掛けて得た会話の録音などは、証拠としての価値が認められないのが通常です。これは、そのような証拠は信用できないだけでなく、個人の基本的な権利、例えば、誰にも邪魔されずに暮らす権利や、自分の秘密を守る権利を踏みにじるものだからです。

しかし、どんな場合でも不正に集めた証拠が使えないというわけではありません。もし、その証拠がないと事件の真相を明らかにするのがとても難しくなるような特別な事情がある場合は、裁判官が個々の事情を慎重に判断した上で、例外的に証拠として採用されることがあります。例えば、凶悪な犯罪で、他に証拠が全くなく、不正に得られた証拠だけが犯人を特定できる唯一の手がかりであるような場合が考えられます。

このような判断は、事件の重大さ、例えば、人が亡くなった事件なのか、それとも物が盗まれた事件なのか、といったことや、証拠を集めた方法がどれくらいひどいものだったか、例えば、無理やり自白を強要したのか、それとも少し規則に反しただけで証拠を見つけたのか、といったことなど、様々な点を総合的に考えて、とても慎重に行われなければなりません。

不正な証拠をどのように扱うかは、裁判が公正に行われるかどうかという、司法制度全体の信頼性に関わる重要な問題です。そのため、裁判所は常に細心の注意を払って、証拠の適法性を判断する必要があります。もし、容易に不正な証拠が採用されてしまうと、捜査機関が不正な方法で証拠を集めることに走ってしまう恐れがあり、私たちの権利が守られなくなってしまうからです。

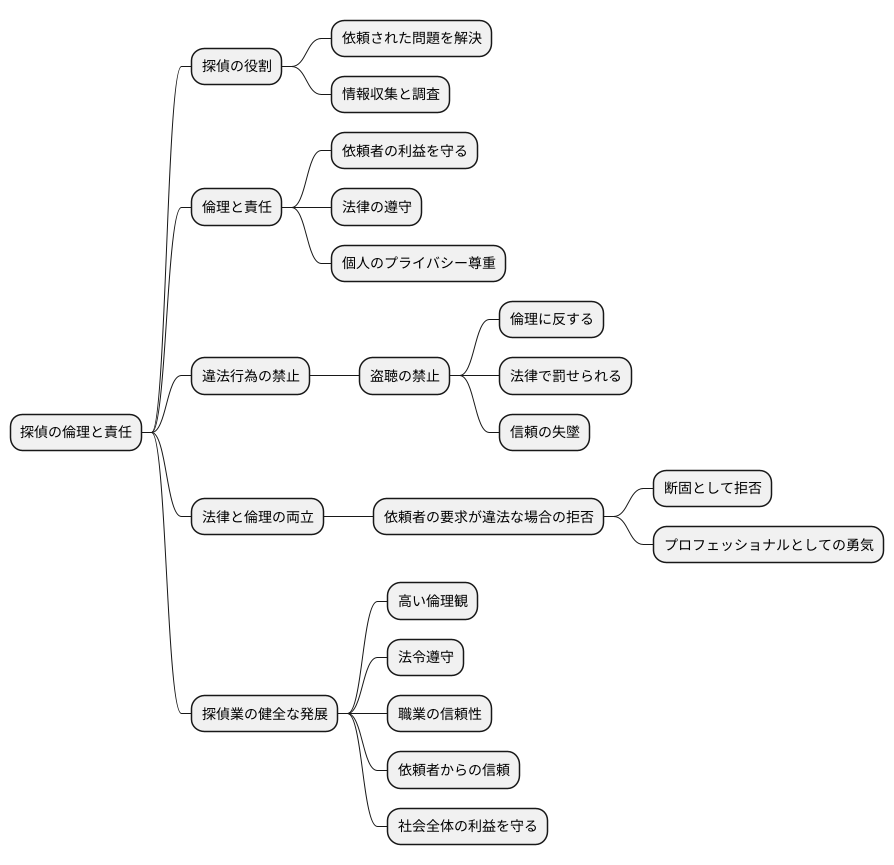

探偵の倫理と責任

探偵という職業は、依頼された問題を解決するために情報収集や調査を行う仕事です。しかし、その過程においては、常に倫理と責任が問われます。依頼者の利益を守ることが最優先事項ではありますが、法律の遵守と個人のプライバシー尊重は、探偵活動の大前提となるものです。

探偵は、しばしば秘密裏に情報を集める必要に迫られますが、違法な手段に頼ってはいけません。例えば、盗聴器を使って他人の会話を盗み聞きすることは、重大な犯罪行為です。これは、倫理に反するだけでなく、法律によって厳しく罰せられます。一度でもこのような違法行為を行えば、探偵としての信頼は完全に失墜し、二度とこの仕事に携わることはできなくなるでしょう。

探偵は、常に法律と倫理の両方の側面を意識しながら、調査活動を行う必要があります。依頼者から違法行為を依頼された場合、どれだけ魅力的な報酬が提示されたとしても、断固として拒否しなければなりません。依頼者の要求が法律や倫理に反する場合には、はっきりと「できません」と伝える勇気を持つことが、真のプロフェッショナルと言えるでしょう。

探偵業が健全に発展していくためには、探偵一人ひとりが高い倫理観を持ち、法令を遵守することが不可欠です。探偵自身の倫理観と法令遵守の意識こそが、この職業の信頼性を支えているのです。依頼者からの信頼を得るためにも、そして社会全体の利益を守るためにも、探偵は常に倫理と責任を意識し、適正な調査活動を行わなければなりません。