請求異議の訴え:強制執行からの防衛

調査や法律を知りたい

先生、『請求異議の訴え』ってよくわからないんですけど、もう少し簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

わかった。簡単に言うと、裁判で決まった借金について、『実はもう払ったんです!』とか『金額が違うんです!』と主張して、取り立てを止めてもらうための訴えだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、裁判で決まった後でも、そんな風に言えるんですか?

調査・法律研究家

うん。ただし、裁判が終わった後に起きた出来事だけを理由にできるんだ。例えば、裁判が終わった後に一部を支払った場合などは異議を申し立てることができるね。

請求異議の訴えとは。

『請求に意義を申し立てる訴え』について説明します。これは、借金をしている人が、裁判で確定した請求の内容が変わったり、そもそも請求されるべきお金がないといったことを理由に、強制執行を止めてほしいと裁判所に訴えることです。確定した判決に基づく強制執行の場合には、裁判の口頭弁論が終わった後に起きた出来事だけが、意義を申し立てる理由として認められます。

請求異議の訴えとは

金銭の貸し借りや売買契約などで、約束を破られた場合、裁判で勝訴した側(債権者)は、裁判所の判決や公正証書といった債務名義に基づき、相手の財産を差し押さえる強制執行ができます。しかし、借りたお金を既に返済していたり、売買代金の一部を支払っていて残額について話し合い中だったりと、債務者には債権者の請求に納得できない事情があるかもしれません。このような場合、債務者は「請求異議の訴え」を起こすことで、不当な強制執行から身を守ることができます。

この訴えは、債務名義に書かれた請求の内容に誤りや変更があることを裁判所に主張し、強制執行の停止や取り消しを求めるためのものです。例えば、既に完済した借金について債権者が誤って請求してきた場合、請求異議の訴えを起こすことで、大切な家や車などの財産が不当に差し押さえられるのを防ぐことができます。また、分割払いの約束をしていたのに、債権者が急に全額の支払いを求めて強制執行を開始した場合も、この訴えによって、改めて支払方法について話し合う機会を得たり、一部の支払いを認めてもらったりすることが期待できます。

請求異議の訴えでは、債務者は債務名義の内容が間違っていること、あるいは変更されていることを証明する必要があります。例えば、借金の完済を証明するために、領収書や銀行の送金記録などを証拠として提出します。また、債権者と新たな支払い方法について合意していた場合には、その内容を記した書面や電子メールなどを証拠として提出します。裁判所は、提出された証拠に基づいて、債権者の請求が正当かどうかを判断します。もし債務者の主張が認められれば、強制執行は停止または取り消しとなり、債務者は不当な財産侵害から守られます。このように、請求異議の訴えは、債権者と債務者の間の紛争を公正に解決し、債務者の権利を守るための重要な役割を果たしています。

確定判決と異議事由

一度確定した判決は、控訴や上告といった不服申し立ての手段が全て尽きており、もはや変更することができないものです。これを確定判決と言います。この確定判決を根拠として、裁判所が強制執行を行うよう命じる場合があります。例えば、お金の支払いを命じる判決に基づき、裁判所が相手の財産を差し押さえるといったことです。

しかし、たとえ確定判決に基づく強制執行であっても、状況によっては不当な場合もあります。そこで、強制執行に異議を申し立てるための制度が用意されています。これが請求異議の訴えです。ただし、確定判決に対する請求異議の訴えは、誰でも自由にできるわけではありません。訴えを起こすための理由、つまり異議事由には厳しい制限があります。

具体的には、確定判決が出てから後に起こった新たな事実だけが、異議事由として認められます。例えば、判決後に債務の一部を支払い終えていた場合や、債権者が残りの債務を帳消しにしてくれた場合などは、新たな事実として異議事由になります。なぜなら、これらの事実は判決当時には存在せず、判決の内容と矛盾するからです。

反対に、既に裁判で審議された事項や、審議すべきだったにもかかわらず、その時に言い出さなかった事項は、異議事由として認められません。仮に判決確定前に既に借金を返済していたとしても、裁判でその事実を主張しなかった場合は、後から異議を申し立てることはできません。また、裁判で既に争われた事項について、改めて異議を申し立てることもできません。これは、一度確定した判決の効力を守り、何度も同じことで裁判を起こさせないための大切な決まりです。このように、確定判決に対する請求異議の訴えは、非常に限られた場合にのみ認められるものなのです。

| 確定判決 | 請求異議の訴え | 異議事由の制限 |

|---|---|---|

| 控訴や上告などの不服申し立て手段が尽き、変更できない判決 | 強制執行に対する異議申し立て制度 | 誰でも自由にできるわけではない |

| 確定判決に基づき、裁判所が強制執行を命じる場合がある(例:財産の差し押さえ) | 確定判決後に出た新たな事実のみ認められる | |

| 例:判決後の債務一部支払い、債権者による債務帳消し | ||

| 既に審議された事項や、審議すべきだったのに言い出さなかった事項は認められない | ||

| 例:判決確定前に借金を返済していたが裁判で主張しなかった場合 | ||

| 一度確定した判決の効力を守り、何度も同じことで裁判を起こさせないための決まり | ||

| 非常に限られた場合にのみ認められる |

請求異議の訴えの実務

金銭の支払いを求める訴えに対し、支払う義務がないと考える場合、「請求異議の訴え」という手続きを使って裁判所に判断を仰ぐことができます。この訴えを起こすには、まず管轄の裁判所に訴状を提出する必要があります。訴状には、なぜ支払う必要がないのか、具体的な理由とその根拠となる証拠を明確に示す必要があります。例えば、すでに支払いを済ませている場合は、領収書や銀行の取引明細などを証拠として提出します。単なる思い込みや、証拠が不十分な主張では、裁判所に訴えを退けられてしまう可能性があります。

請求異議の訴えには、差し押さえなどの強制執行手続きを一時的に止める効果がある場合がありますが、必ず停止されるとは限りません。裁判所は、事件の状況や、お金を請求する側と請求される側のそれぞれの事情を考慮して、停止の可否を判断します。そのため、強制執行による財産の差し押さえなどの危険を完全に避けるためには、迅速な対応と弁護士などの専門家による適切な助言が欠かせません。

訴えを起こした後は、裁判所で審理が行われます。お金を請求する側と請求される側は、それぞれの主張を裏付ける証拠を裁判所に提出します。裁判所は、提出された証拠に基づいて、請求が正当かどうかを判断し、判決を下します。請求される側の主張が認められれば、強制執行は停止または取り消しとなります。反対に、請求される側の主張が認められなければ、強制執行は継続されます。

このように、請求異議の訴えは、お金を請求されている側にとって大切な権利ですが、この権利を行使するには、入念な準備と正しい手続きが必要となります。専門家の助言を受けるなど、慎重に進めることが重要です。

探偵と証拠収集

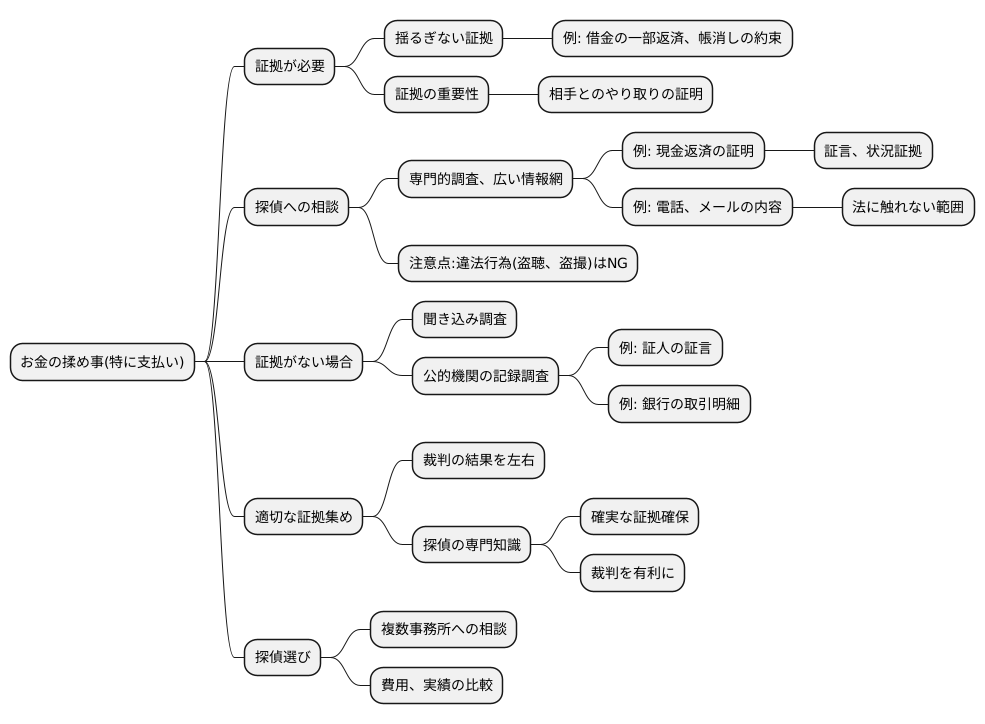

お金に関する揉め事、特に支払いを巡る争いにおいて、自分の言い分を認めさせるには、揺るぎない証拠が必要です。例えば、借金の返済を一部行った、あるいは貸した側が借金を帳消しにすると言った、といった主張を立証するには、貸し借りした相手とのやり取りを証明する証拠が特に重要になります。このような証拠を集める上で、探偵に相談してみるのも一つの手です。探偵は専門的な調査方法と広い情報網を使って、お金のやり取りや口約束に関する証拠を集めることができます。例えば、借金の一部を現金で返済したものの領収書がない場合、返済した事実を証明するのは難しいでしょう。しかし、探偵であれば、支払いの状況を裏付ける人の証言や状況証拠を集められる可能性があります。また、貸し借りした相手との電話や電子メールの内容が重要な証拠となる場合、探偵は法に触れない範囲で情報を集め、証拠を確保することができます。ただし、法律で禁じられた盗聴や盗撮は絶対に許されません。探偵に依頼する際は、必ず法に則った調査方法であることを確認し、違法行為に加担しないよう注意が必要です。お金のやり取りに関する証拠がない場合でも、探偵は関係者への聞き込み調査や、公的機関の記録調査など、様々な方法で証拠を集めることができます。例えば、借金の返済を証人に立ち会ってもらった場合、証人の証言が有力な証拠となります。また、返済の際に銀行振込を利用した場合、銀行の取引明細が証拠となるでしょう。探偵は、状況に応じて最適な証拠収集方法を提案し、裁判で有利になる証拠を確保するために尽力してくれます。適切な証拠集めは、裁判の結果を大きく左右する重要な要素です。探偵の専門知識を活用することで、より確実な証拠を確保し、裁判を有利に進めることができるでしょう。探偵への依頼を検討する際には、複数の探偵事務所に相談し、費用や実績などを比較検討することが大切です。信頼できる探偵を選ぶことで、よりスムーズな証拠収集と、訴訟への適切な対応が期待できます。

盗聴の違法性

人の会話をこっそりと録音する盗聴行為は、法律で禁じられています。たとえ裁判で自分に有利な証拠になると思っても、違法に集めた証拠は裁判では使えず、逆に自分に不利になることもあります。盗聴は、他人の私生活をひどく侵害する行為であり、法律によって重く罰せられます。具体的には、通信を勝手に傍受することを禁じる法律に違反するため、牢屋に入ったり、罰金を払わされたりする可能性があります。また、民事裁判で損害賠償を求められる危険性もあります。盗聴は、相手との信頼関係を壊すだけでなく、自分の社会的な信用も失わせる行為です。

どんなに有利な証拠が手に入るとしても、盗聴という違法行為に手を染めてはいけません。合法的なやり方で証拠を集めることが、裁判に勝つための最良い方法であり、同時に、法律を守る国に住む者として守るべき道徳でもあります。探偵に証拠集めを頼む場合でも、盗聴などの違法行為は絶対に頼まないように気を付ける必要があります。もし探偵が違法行為を勧めてきたら、依頼をやめて、他の探偵を探すか、弁護士に相談するべきです。道徳的で合法的な方法で証拠を集めることが、裁判に勝つために欠かせない条件と言えるでしょう。例えば、浮気調査を依頼する場合、尾行や張り込みによる写真撮影は合法ですが、GPSによる追跡や、自宅への侵入、盗聴器の設置などは違法行為となります。依頼する際は、探偵にどのような調査方法を用いるかを確認し、違法行為は決して依頼しないようにしましょう。また、探偵業法では、探偵業を営む者は守秘義務を負うとされています。調査によって得られた個人情報は、依頼者の承諾なしに第三者に開示することはできません。安心して調査を依頼できるよう、探偵選びは慎重に行いましょう。違法行為を見つけた場合は、警察に通報することも検討しましょう。

| 行為 | 合法性 | 結果/罰則 |

|---|---|---|

| 盗聴 | 違法 | 裁判で証拠として使えず、不利になる。刑事罰(懲役・罰金)、民事訴訟(損害賠償)の可能性。 |

| 尾行・張り込みによる写真撮影 | 合法 | |

| GPSによる追跡 | 違法 | |

| 自宅への侵入 | 違法 | |

| 盗聴器の設置 | 違法 |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 探偵の守秘義務 | 探偵業法により、調査で得た個人情報を依頼者の承諾なしに第三者に開示してはならない。 |