離婚とストーカー:法の守り方

調査や法律を知りたい

離婚の時のつきまといって、ただ単に嫌がらせってことじゃなくて、法律で罰せられることもあるんですか?

調査・法律研究家

はい、その通りです。離婚の際のつきまといは、単なる嫌がらせではなく、『ストーカー行為』として法律で規制されています。相手を困らせようとする気持ちや、別れた腹いせでつきまとうのは、ストーカー規制法で禁止されているんです。

調査や法律を知りたい

どんな行為がストーカーになるんですか?

調査・法律研究家

待ち伏せや押しかけ、面会や交際の要求、ひどい言葉や無言電話、事実でないことを言いふらすなど、様々な行為が該当します。繰り返し行うことが重要で、警察に相談すれば警告や禁止命令を出してもらえます。それでも従わない場合は、懲役や罰金もありえます。

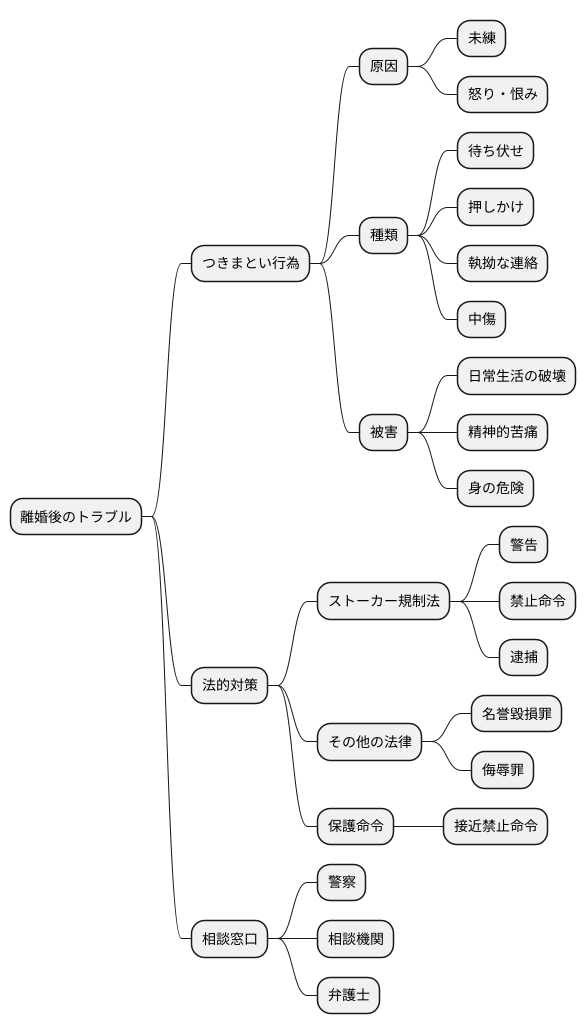

離婚における「ストーカー行為」とは。

離婚の際に、愛情を求めたり、愛情を得られなかった腹いせに、相手やその家族にしつこく付きまとう、待ち伏せする、押しかける、面会や交際を迫る、ひどい言葉を浴びせる、無言電話をかける、評判を落とすようなことを繰り返す行為は『つきまとい行為』と言われ、法律で禁じられています。このような行為をする人に対しては、警察署長や公安委員会から警告や禁止命令を出してもらうことができます。それでもやめない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。もし、配偶者や元配偶者からこのような行為を受けている場合は、近くの警察に相談してください。また、暴力や脅しによって命や体に危険が及ぶと思われる場合は、別の法律に基づき、裁判所からすぐに接近禁止命令や退去命令を出してもらうことができます。

離婚後のつきまとい

夫婦の縁を切る離婚は、新たな人生の始まりとなる一方で、思わぬ苦難の始まりとなることもあります。特に、一方の配偶者、もしくは元配偶者によるつきまとい行為は、離婚後の生活を脅かす深刻な問題です。これは、離婚によって失われた親密な関係や愛情を取り戻したいという未練や、離婚の際に生まれた怒りや恨みの感情が原因となって引き起こされることがあります。

つきまといには様々な形があります。相手の家の近くや職場などをうろつく待ち伏せ行為や、突然家に押しかける行為、何度も電話をかけたり、メッセージを送ったりするなど、執拗な連絡もその一つです。さらに、インターネット上などで事実とは異なる悪口を言いふらす中傷行為も、深刻な被害をもたらします。これらの行為は、被害者の平穏な日常を壊し、精神的な苦痛を与えるだけでなく、身の危険を感じるほどの恐怖心を抱かせることもあります。

法は、このような理不尽な行為から被害者を保護するための様々な手段を用意しています。つきまといや待ち伏せなどの行為は、ストーカー規制法によって禁じられています。警察に相談することで、警告や禁止命令を出してもらうことができ、状況によっては逮捕されることもあります。また、名誉毀損や侮辱罪など、他の法律によって罰せられる可能性もあります。さらに、裁判所に申し立てて、接近禁止命令などの保護命令を出してもらうことも可能です。

ストーカー行為は決して許されるものではありません。一人で悩まず、警察や相談機関、弁護士などに相談し、法の力を借りて適切に対処することが大切です。早期の対応が、被害の拡大を防ぎ、平穏な生活を取り戻すための第一歩となります。

ストーカー規制法の活用

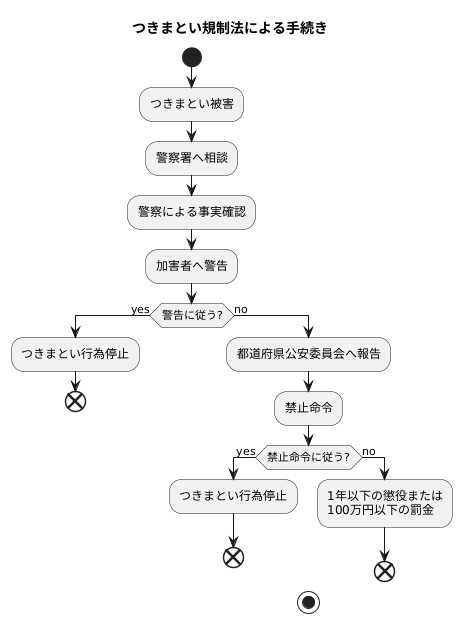

つきまとい行為は、つきまとい規制法によって明確に禁じられています。この法律は、つきまとい行為によって苦しんでいる人が警察に相談することで、加害者に対して警告や禁止命令を出すことができる仕組みになっています。この法律を活用することで、つきまとい行為を早期に止めさせ、被害者の安全を確保することを目指しています。

まず、つきまとい被害に遭っていると感じたら、ためらわずに最寄りの警察署に相談してください。警察官は相談内容を丁寧に聞き取り、つきまとい行為の事実関係を調査します。つきまとい行為にあたるかどうかは、行為の回数や内容、被害者の恐怖感などを総合的に判断します。例えば、待ち伏せ、押しかけ、電話や手紙での執拗な連絡、SNSでの誹謗中傷などがつきまとい行為に該当する可能性があります。

警察署長は、つきまとい行為の事実を確認した場合、加害者に対してつきまとい行為をやめるよう警告します。この警告は、加害者に対する最初のステップであり、多くの場合、警告を受けることで加害者は行為を中止します。しかし、警告に従わず、つきまとい行為を続ける加害者もいます。

警告に従わない加害者に対しては、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。禁止命令の内容は、つきまとい行為の対象となる人への接近禁止や連絡禁止など、被害者の安全を確保するために必要な措置が定められます。禁止命令は、裁判所の手続きを経ずに公安委員会が出すことができるため、迅速な対応が可能です。

そして、禁止命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑事罰が科せられる可能性があります。これは、禁止命令の効力を担保し、被害者をより確実に保護するために設けられた措置です。つきまとい行為は、被害者の日常生活に深刻な影響を与え、精神的な苦痛を与える卑劣な行為です。つきまとい行為に悩んでいる人は、一人で抱え込まず、警察に相談することで、この法律を活用し、安全な生活を取り戻してください。

接近禁止命令と退去命令

{身の危険を感じた時に頼ることのできる、二つのお触れについてお話します。 それは、近寄らないように命じるお触れと、家を出て行かせるお触れです。 これらのお触れは、夫婦や恋人など親しい間柄で起こる暴力や嫌がらせから身を守るための法律に基づいています。

近寄らないように命じるお触れは「接近禁止命令」と呼ばれ、加害者に対し、被害者に近づかないように命じます。 これは、物理的な接近だけでなく、電話や手紙、電子メールなど、あらゆる接触を禁じることが可能です。 例えば、自宅や職場、子どもの学校などに近づいてはならない、といった具体的な場所を指定することもできます。

家を出て行かせるお触れは「退去命令」と呼ばれ、加害者に対し、被害者と共有する住居から出て行くように命じます。 これは、被害者が安心して自宅で生活できるようにするためのものです。 加害者は、退去命令に従わない場合、強制的に退去させられることもあります。

これら二つの命令は、嫌がらせなどを禁じる法律よりも強い力を持っています。 緊急の場合は、すぐに発令されることもあります。 例えば、今にも暴力が振るわれそうな時や、身の危険を感じてすぐに助けが必要な時などです。

もし、あなた自身が、暴力や嫌がらせ、あるいは生命の危険を感じているなら、すぐに相談することが大切です。 法の専門家である弁護士や、身の安全を守る警察に相談することで、あなたに最適な解決策を見つけることができます。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。そうすることで、あなたは安全な場所を取り戻し、穏やかな生活を送ることができるでしょう。}

| お触れの名称 | 正式名称 | 内容 | 対象 |

|---|---|---|---|

| 近寄らないように命じるお触れ | 接近禁止命令 | 加害者に対し、被害者に近づかないように命じる。物理的な接近だけでなく、電話、手紙、電子メールなど、あらゆる接触を禁じる。自宅、職場、子どもの学校など、具体的な場所を指定することも可能。 | 夫婦や恋人など親しい間柄で起こる暴力や嫌がらせ |

| 家を出て行かせるお触れ | 退去命令 | 加害者に対し、被害者と共有する住居から出て行くように命じる。被害者が安心して自宅で生活できるようにするためのもの。加害者は、退去命令に従わない場合、強制的に退去させられることもある。 | 夫婦や恋人など親しい間柄で起こる暴力や嫌がらせ |

証拠の収集と保全

つきまといや家庭内暴力といった、深刻な問題に対して法的な手段を講じるには、証拠を集め、きちんと保管することが欠かせません。証拠は、訴えを起こす際の決め手となるだけでなく、警察に相談する際にも役立ちます。裁判になれば、被害にあったと訴える人の主張を裏付ける重要な役割を果たします。どのような証拠を集めるべきか、具体的に見ていきましょう。

まず、いつ、どこで、どのような嫌がらせを受けたか、詳細な記録を残すことが大切です。日付と時間を記録するのはもちろん、場所もできる限り具体的に書き留めてください。加害者の行動や発言の内容も、できる限り詳細に記録しましょう。写真や動画は、状況を客観的に示す強力な証拠となります。もし可能であれば、録音や録画も検討しましょう。メールや手紙などの記録も保管しておきましょう。

もし、嫌がらせを受けている現場を誰かが見ていた場合は、その方の証言は大きな力になります。目撃者がいれば、連絡先を必ず控えておきましょう。後に証言をお願いできるよう、氏名や電話番号などを記録しておくことが重要です。客観的な証拠の中でも、音声や動画は特に有力な証拠となります。

証拠を集めるのは、被害にあった本人でも行えますが、弁護士などの専門家に相談することも有効です。専門家は法的な知識に基づいて、必要な証拠の種類や集め方、そして保管方法について適切な助言をしてくれます。また、証拠の収集だけでなく、警察への相談や裁判手続きのサポートも期待できます。証拠を確実に集め、適切に保管することで、被害を認めさせ、法的な解決を図るための大きな助けとなります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 日時と場所の記録 | いつ、どこで、どのような嫌がらせを受けたかを詳細に記録する。日付、時間、場所を具体的に書き留める。 |

| 加害者の行動・発言 | 加害者の行動や発言の内容をできる限り詳細に記録する。 |

| 写真・動画・録音 | 写真、動画、録音は状況を客観的に示す強力な証拠となる。 |

| メール・手紙 | メールや手紙などの記録も保管する。 |

| 目撃者の証言 | 嫌がらせを受けている現場を誰かが見ていた場合は、その方の連絡先(氏名、電話番号など)を控えておく。 |

| 専門家への相談 | 弁護士などの専門家に相談し、証拠の種類、集め方、保管方法、警察への相談、裁判手続きのサポートを受ける。 |

専門家への相談

つきまといや家庭内暴力といった問題は、複雑で解決が難しいことが多く、自分だけで抱え込まず、専門家に相談することが大切です。問題の深刻さや状況に応じて、様々な相談先があります。

まず、身の危険を感じたり、暴力を受けた場合には、すぐに警察に相談しましょう。警察は、加害者への警告や逮捕など、安全を守るための措置をとることができます。また、証拠の収集や保全についても相談できます。

法的な問題について相談したい場合は、弁護士が適切です。弁護士は、接近禁止命令の申し立てや離婚調停、損害賠償請求などの手続きを代理で行うことができます。また、法的観点から現状を分析し、今後の対応策について助言してくれます。

家庭内暴力の相談窓口は、各都道府県や市町村に設置されています。これらの窓口では、専門の相談員が、被害者の状況に応じて、シェルター(一時保護施設)の紹介や心理的なケア、生活支援など、様々なサポートを提供しています。相談は匿名でも可能ですので、安心して利用することができます。

精神的な苦痛が大きい場合は、カウンセラーや精神科医に相談することも有効です。カウンセラーは、心のケアや問題解決のための助言を行い、精神科医は、必要に応じて薬物療法などを用いて、心の健康をサポートします。

これらの専門家は、それぞれの専門知識や経験に基づいて、適切な助言や支援を提供してくれます。一人で悩まず、信頼できる専門家に相談することで、解決への糸口を見つけ、状況を改善していくことができるはずです。相談先を探す際には、インターネットや電話帳などを活用したり、周りの人に相談してみるのも良いでしょう。

| 問題 | 相談先 | 対応 |

|---|---|---|

| 身の危険、暴力 | 警察 | 加害者への警告、逮捕、証拠収集、安全確保のための措置 |

| 法的な問題 | 弁護士 | 接近禁止命令、離婚調停、損害賠償請求、法的助言 |

| 家庭内暴力 | 都道府県・市町村の相談窓口 | シェルター紹介、心理ケア、生活支援 |

| 精神的な苦痛 | カウンセラー、精神科医 | 心のケア、問題解決の助言、薬物療法 |