答弁書の書き方:基礎知識

調査や法律を知りたい

先生、『答弁書』って、どんな時に出すものですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。裁判で、訴えられた人が、訴えた人に対して、最初に自分の言い分を伝えるための書類だよ。例えば、山田さんが田中さんを訴えたとしよう。田中さんは、山田さんの訴えに対して反論するために『答弁書』を出すんだ。

調査や法律を知りたい

つまり、訴えられた人が必ず出さないといけないものなんですか?

調査・法律研究家

必ずしもそうとは限らないんだ。出さなくても裁判は進んでしまう。だけど、出さないと、訴えた人の言い分が全て正しいとみなされてしまう可能性があるから、通常は出した方が良いとされているんだよ。

答弁書とは。

民事裁判で、訴える人や控訴する人が書いた訴状や控訴状に対して、訴えられた人や控訴された人が最初に返す文書である答弁書について。

答弁書の役割

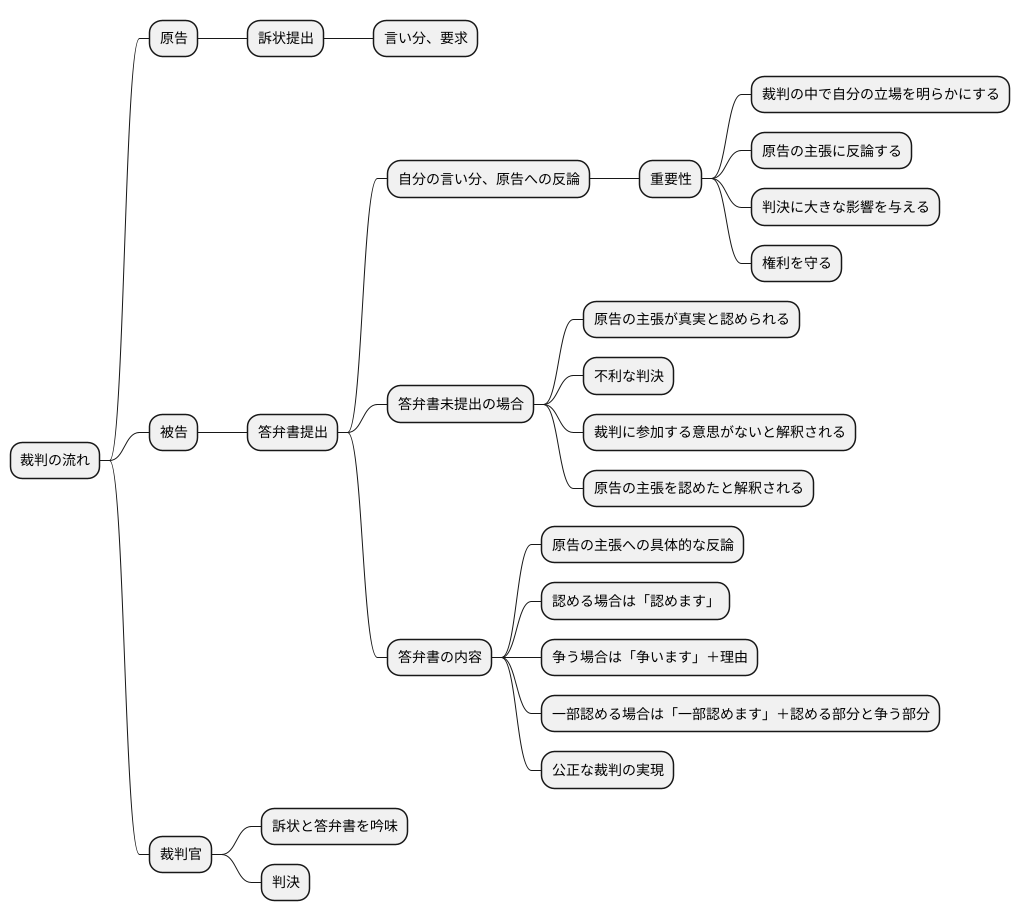

裁判では、訴えを起こした側(原告)が訴状を裁判所に提出することで、手続きが始まります。この訴状には、原告の言い分や要求が記されています。これに対し、訴えられた側(被告)は、自分の言い分を述べる機会が保障されています。この反論をまとめた正式な書面が答弁書です。答弁書は、被告にとって、裁判の中で自分の立場を明らかにし、原告の主張に反論するための大切な手段です。

裁判官は、原告の訴状と被告の答弁書を主な材料として、両者の主張の正当性を吟味し、最終的に判決を下します。ですから、答弁書の内容は、判決に大きな影響を与えることがあります。適切な答弁書を作成することは、被告にとって自分の権利を守る上で極めて重要です。

もし答弁書を提出しないと、どうなるでしょうか? 民事訴訟の場合、原告の主張が真実として認められ、被告にとって不利な判決が出される可能性が高くなります。これは、被告が裁判に参加する意思がない、もしくは原告の主張を認めたものと解釈されるためです。たとえ原告の主張が全て正しいと思っても、必ず答弁書を提出し、自分の考えをはっきりと伝えるべきです。

答弁書には、原告の個々の主張に対する具体的な反論を記載する必要があります。例えば、原告の主張を認める場合は「認めます」、争う場合は「争います」と明記し、争う場合にはその理由を具体的に説明しなければなりません。また、原告の主張を一部認める場合、「一部認めます」とし、認める部分と争う部分を明確に区別する必要があります。このように、答弁書は、被告が自分の立場を裁判所に伝えるための重要な役割を果たしており、適切な答弁書を作成することで、公正な裁判の実現につながるのです。

答弁書の作成方法

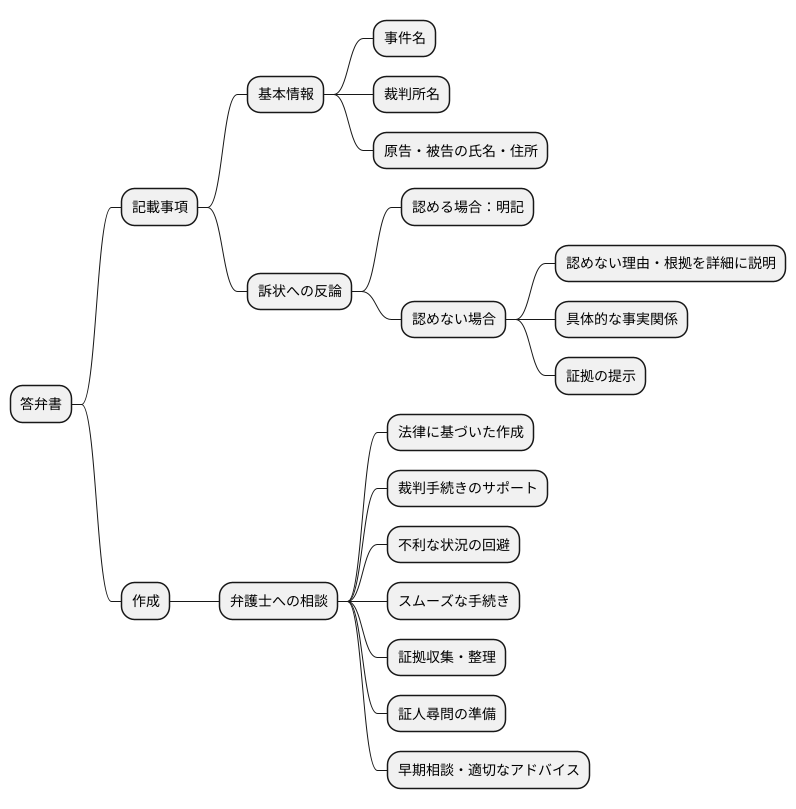

裁判を起こされた際に、反論するための書面が答弁書です。この書面は、決められた様式に従って作成する必要があります。まず、事件名、裁判所名、原告と被告の氏名と住所といった基本情報を間違いなく記載します。原告が誰で、被告が誰なのか、そしてどの裁判所で争っているのかをはっきりと示すことが重要です。

次に、原告の訴状に対して、具体的な反論を記載します。原告の主張が正しいと認める場合は、そのことを明確に書きます。もし、原告の主張を認めない場合は、なぜ認めないのか、どのような事実関係に基づいて認めないのかを詳細に説明しなければなりません。ただ単に「認めない」と書くだけでは不十分です。具体的な理由や根拠を示すことで、裁判官に自分の主張を理解してもらうことが重要です。例えば、「原告は借金を返済していないと主張していますが、私は既に全額返済済みです。その証拠として、振込明細書を提出します。」のように、反論と共に証拠を提示することで、主張の説得力を高めることができます。

答弁書の作成は、法律の専門知識が必要となる場合が多くあります。自分一人で作成するのが難しいと感じる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律に基づいて適切な答弁書を作成するだけでなく、裁判手続き全体をサポートしてくれます。裁判は複雑な手続きを経るため、専門家の助けを借りることで、不利な状況に陥ることを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。特に、証拠の収集や整理、証人尋問の準備などは、弁護士のサポートが大きな力となります。訴訟を有利に進めるためには、早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

答弁書の提出期限

訴訟を起こされると、裁判所から呼び出し状と共に訴状が届きます。訴状には、原告の言い分や請求内容が記されています。これに対して、被告は自分の立場や反論をまとめた答弁書を裁判所に提出する必要があります。答弁書の提出には期限があり、この期限は裁判所によって指定されます。通常、呼び出し状や訴状に記載されている期日までに提出しなければなりません。

この提出期限は非常に重要です。もし期限内に答弁書を提出しないと、裁判に大きな影響を及ぼす可能性があります。具体的には、原告の主張がすべて認められてしまい、そのまま判決が出てしまう恐れがあります。これは、被告が反論する機会を失ってしまうためです。言い換えれば、何も言い分を述べずに敗訴してしまうことと同じです。

提出期限は裁判所ごとに異なる場合がありますので、必ず裁判所から送られてくる書類に記載されている期日を確認するようにしてください。期日が不明な場合や、何らかの事情で期限内に提出が難しい場合は、すぐに裁判所に連絡を取りましょう。例えば、病気や事故などのやむを得ない事情がある場合、その理由を説明し、期限の延長を申し出ることも可能です。裁判所がその理由を正当と認めれば、期限を延ばしてもらえる可能性があります。

ただし、正当な理由なく期限を過ぎてしまった場合、期限延長の申し出は認められないことがほとんどです。そのため、答弁書の提出は時間に余裕を持って準備を進め、期限内に提出できるよう心がけることが大切です。裁判所からの書類は重要な情報が記載されているので、必ず目を通し、不明な点があれば、速やかに裁判所に問い合わせるようにしましょう。

| 訴訟における答弁書 |

|---|

|

答弁後の手続き

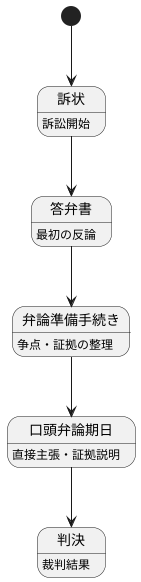

訴訟を起こされた場合、裁判所から送られてくる訴状に対して、まずは答弁書を提出します。これは、いわば最初の反論の機会です。しかし、答弁書の提出だけで全てが終わるわけではありません。答弁書を提出した後に、どのような手続きが待っているのか、しっかりと理解しておく必要があります。

裁判所は、提出された答弁書の内容を確認後、必要に応じて弁論準備手続きを行います。これは、裁判をスムーズに進めるための準備段階です。具体的には、争点となっている事柄、つまり原告と被告の意見が食い違っている点を明確にします。また、双方がどのような証拠を提出するのか、証拠調べの手続きについてもこの段階で話し合われます。原告、被告双方の主張を整理し、無駄な時間を省くことで、裁判を効率的に進めるための重要な手続きです。

弁論準備手続きを経て、裁判官の面前で直接、主張や証拠を説明する機会が口頭弁論期日です。原告と被告が、それぞれ自分の主張の根拠となる証拠を提示し、裁判官に納得してもらえるよう努めます。答弁書はあくまでも最初の反論の機会であり、この口頭弁論期日において、改めて自分の主張を詳しく説明し、裁判官に理解を求めることが大切です。口頭弁論は複数回にわたって行われることもあり、その都度、新たな証拠の提出や反論が行われることもあります。

裁判とは、原告と被告双方の言い分を聞いた上で、法律に基づいて公平な判断を下す場です。そのため、最初の答弁書だけでなく、その後の弁論準備手続きや口頭弁論期日においても、積極的に自分の主張を行い、証拠を提出するなど、適切な対応が必要です。弁護士に依頼していれば、これらの手続きをサポートしてくれますので、手続きの負担を軽減し、安心して裁判に臨むことができます。もし、自分自身で手続きを行う場合でも、裁判所からの指示に従い、必要な書類を期限内に提出するなど、注意深く対応する必要があります。期日を守らなかったり、必要な手続きを怠ったりすると、自分の主張が十分に認められない可能性もありますので、責任ある行動が求められます。

まとめ

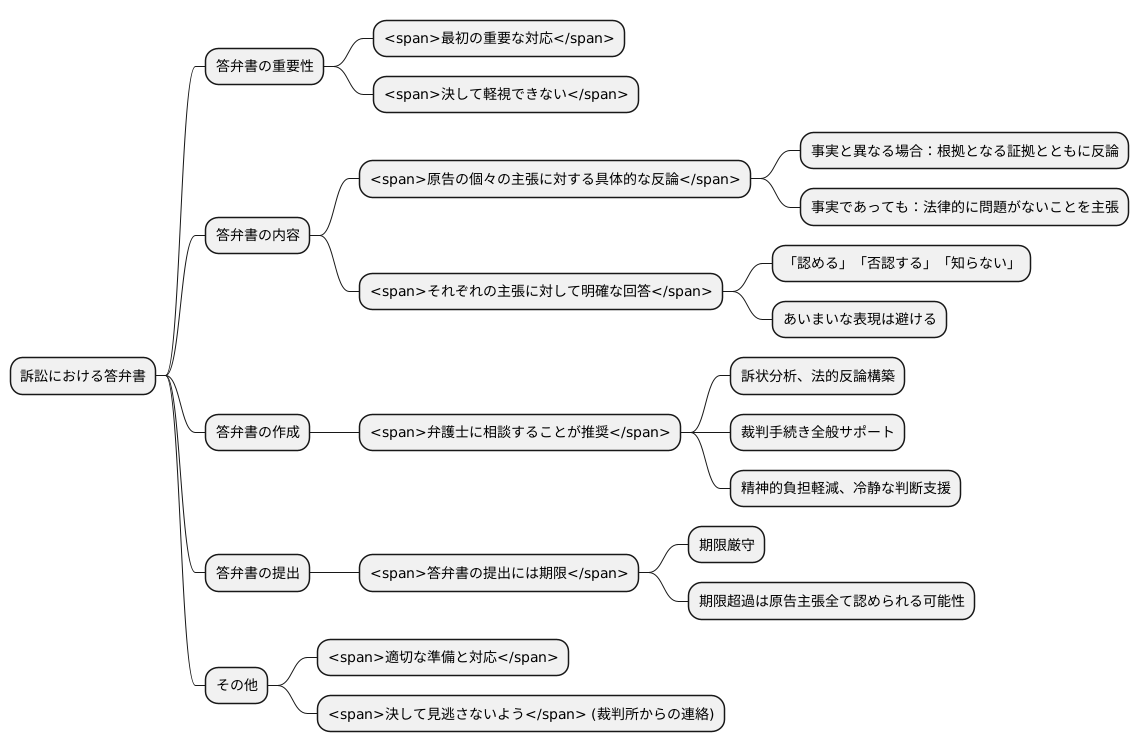

訴訟を起こされた際、被告にとって最初の重要な対応が答弁書の提出です。答弁書とは、原告からの訴えに対し、被告が自らの言い分を裁判所に伝えるための書面です。この書面を通じて、被告は原告の主張に同意するかどうか、同意しない場合はその理由を明確に示す必要があります。答弁書の内容次第で、その後の裁判の流れが大きく変わる可能性があるため、決して軽視できるものではありません。

答弁書には、原告の個々の主張に対する具体的な反論を記載する必要があります。例えば、原告の主張が事実と異なる場合は、その根拠となる証拠とともに反論を展開します。また、原告の主張が事実であっても、法律的に問題がないことを主張することも可能です。重要なのは、それぞれの主張に対して明確な回答を示すことです。「認める」「否認する」「知らない」のいずれかで回答し、あいまいな表現は避けるべきです。

答弁書の作成には、ある程度の法律知識が必要となります。そのため、弁護士に相談することが推奨されます。弁護士は、訴状の内容を分析し、法律に基づいた適切な反論を構築するだけでなく、裁判手続き全般をサポートしてくれます。裁判は精神的な負担も大きいため、弁護士に相談することで、その負担を軽減し、冷静な判断を行う助けとなるでしょう。

答弁書の提出には期限があります。裁判所から送付された書類に記載されているので、必ず確認し、期限内に提出するようにしましょう。期限を過ぎてしまうと、原告の主張が全て認められたものとして扱われ、著しく不利な状況に陥る可能性があります。裁判は、複雑な手続きを伴う場合もありますが、適切な準備と対応をすることで、より良い結果を得られる可能性が高まります。焦らず、一つ一つ丁寧に手続きを進めていくことが大切です。また、裁判所からの連絡や指示を決して見逃さないよう、常に注意を払いましょう。