離婚と氏:婚氏の選択

調査や法律を知りたい

結婚していた時の名字を離婚後も使い続けたい場合は、どうすればいいですか?

調査・法律研究家

離婚後も結婚していた時の名字を使い続けたい場合は、「婚氏続称」の手続きが必要です。これは、離婚届を出す時に一緒に届け出ができます。

調査や法律を知りたい

離婚届と同時に手続きしなかった場合はどうなりますか?

調査・法律研究家

離婚届を出した日から3ヶ月以内であれば、市区町村役場に届け出をすることで婚氏続称ができます。3ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意が必要です。

離婚における「婚氏」とは。

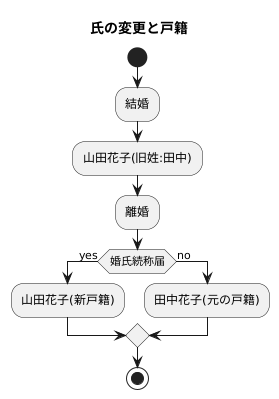

結婚によって名字を変えた場合、離婚するときには元の名字に戻ることになります。しかし、離婚した日から3か月以内に役所に届け出れば、結婚していた時の名字を使い続けることができます。たいていは、離婚届を出す時に一緒に届け出ます。3か月を過ぎてしまうと、使い続けるためには家庭裁判所の許可が必要になります。離婚すると、基本的に結婚前の戸籍に戻りますが、結婚していた時の名字を使い続ける届け出をした場合は、新しい戸籍が作られます。

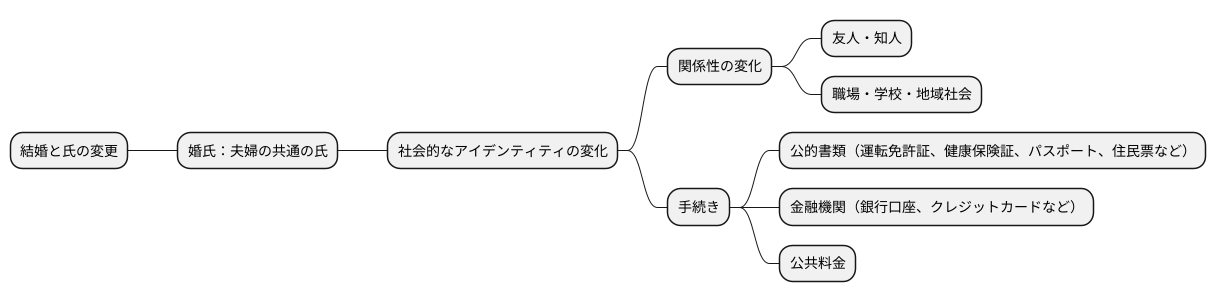

結婚時の氏の変更

結婚は人生における大きな転換期であり、その一つに氏の変更があります。日本では、結婚する際、夫婦は同じ氏を名乗ることが法律で定められています。そのため、多くの場合、どちらか一方の氏が夫婦の共通の氏として選ばれ、変更されることになります。この変更された氏を「婚氏」と呼びます。

氏の変更は、単なる手続き上の変更にとどまらず、社会的なアイデンティティの大きな変化を象徴する出来事でもあります。結婚前の氏で築かれてきた人間関係や社会的な立場は、婚氏への変更によって新たな局面を迎えます。日常生活の様々な場面で、この変化を実感することになります。

まず、公的な書類の変更手続きが必要になります。運転免許証や健康保険証、パスポート、住民票などの各種証明書は、速やかに婚氏に変更しなければなりません。また、銀行口座やクレジットカード、公共料金の契約名義なども変更する必要があります。これらの手続きは、一つ一つは小さなことかもしれませんが、積み重なると大きな負担となる場合もあります。

さらに、職場や学校、地域社会での氏名の変更も必要です。職場では、名刺や社員証、給与明細などの書類を婚氏に変更するだけでなく、同僚や取引先への周知も必要です。学校に通っている場合は、学生証や成績証明書などの変更手続きが必要になります。また、地域社会での活動に参加している場合は、自治会やPTAなどの名簿も変更する必要があります。

そして、友人や知人との間でも、新しい氏で呼ばれるようになります。長年親しまれてきた氏から変わることで、最初は戸惑いを感じることもあるかもしれません。しかし、婚氏を名乗ることで、夫婦としての自覚が深まり、家族としての新たな絆が育まれていくのです。結婚後の氏を婚氏とすることは、夫婦としての新たな生活のスタートを社会に示す重要な役割を果たし、夫婦間の絆を深め、家族としてのまとまりを形成していく上で重要な要素となります。

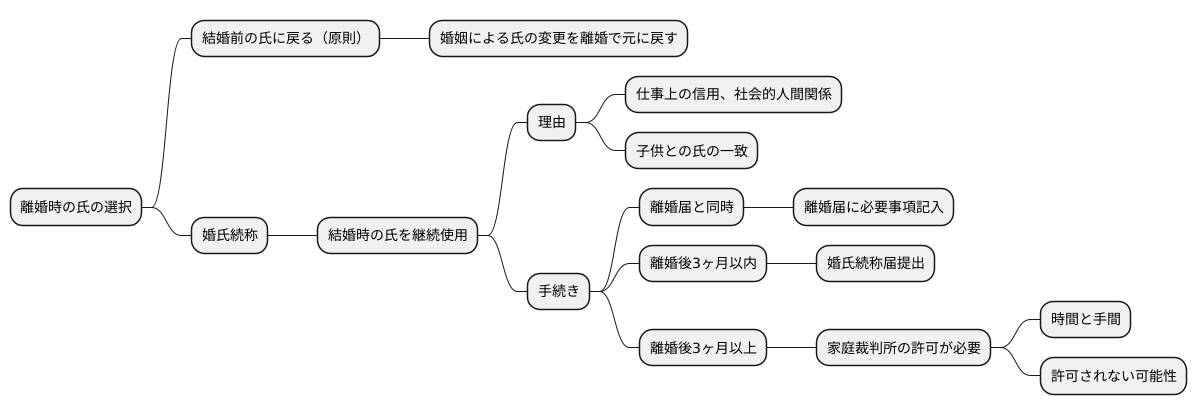

離婚と氏の選択

夫婦の別れ、すなわち離婚という人生の大きな転換期には、様々な決断が必要となりますが、その中でも氏(名字)に関する選択は特に重要なものです。

結婚生活で使っていた氏をそのまま使い続けるか、それとも結婚前の氏に戻るか。これは、単なる名前の問題にとどまらず、その後の生活や社会的な立場、子供への影響など、多岐にわたる要素を考慮した上で慎重に判断すべき事柄です。

離婚届を提出すると、原則として婚姻前の戸籍に戻ることになり、結婚前の氏を使用することになります。これは、婚姻によって氏が変わった場合、離婚によって元の状態に戻るという戸籍制度の基本的な考え方によるものです。

しかし、現代社会においては、結婚後の氏を長年使用してきたことで、仕事上の信用や社会的な人間関係が築かれている場合も少なくありません。また、子供がいる場合には、親子の氏が異なることで、様々な手続きや日常生活において不便が生じる可能性も考えられます。

このような状況を踏まえ、法律では「婚氏続称」という制度が設けられています。これは、離婚によって結婚前の氏に戻ることなく、結婚生活で使用していた氏をそのまま継続して使用できる制度です。

婚氏続称の手続きには、離婚届提出と同時に行う方法と、離婚後3ヶ月以内に行う方法の二種類があります。離婚届と同時に手続きを行う場合は、離婚届に必要事項を記入するだけで手続きが完了するため、簡便で確実な方法と言えます。一方、離婚後に手続きを行う場合は、市区町村役場に「婚氏続称届」を提出する必要があります。

ただし、離婚後3ヶ月を超えてしまうと、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所での手続きは、時間と手間がかかるだけでなく、許可が下りない可能性もあるため、3ヶ月以内に手続きを済ませることが重要です。

離婚後の氏をどのようにするかは、個々の事情によって大きく異なります。仕事、社会生活、子供のことをよく考え、どの選択が自分にとって最適なのか、じっくりと検討する必要があるでしょう。必要に応じて、弁護士や行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。

婚氏続称のメリットとデメリット

夫婦別姓を選ぶ人が増える中、結婚後の名前をそのまま使い続ける「婚氏続称」という制度があります。この制度には、良い点と悪い点の両方があります。まず、良い点としては、社会生活での変化を少なくできることが挙げられます。結婚で名前が変わると、仕事の肩書きが書かれた名札や銀行の手続き、様々な契約内容の変更など、たくさんの手続きが必要になります。婚氏続称を選べば、こうした面倒な手続きを省き、社会生活への影響を小さくすることができます。特に、仕事での立場や社会的な信頼を保ちたい人にとって、名前を変えることの影響は大きいと言えるでしょう。また、お子さんがいる場合、親と同じ名前でいられることで、お子さんの心に与える影響を少なくできるという利点もあります。

一方、婚氏続称には悪い点もあります。まず、元の名字に戻したいと思った時に、手続きが必要になります。また、結婚していたという事実を常に意識させられる可能性も考えられます。さらに、新しい伴侶との関係に、前の結婚の時の名前を使い続けることが影響するかもしれません。人生には様々な転機があり、その時々で状況は変わります。結婚生活が終わりを告げても、以前の名字を名乗り続けることの意味、そして、元の名字に戻すことの意味をそれぞれ考えてみましょう。さらに、新しい家族との関係の中で、どのような名前でいることが適切なのか、将来のことも見据えてよく考える必要があります。それぞれの状況に応じて、良い点と悪い点をしっかりと比べて、自分にとって一番良い選択をすることが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 社会生活での変化が少ない (名札、銀行、契約などの手続き不要) 仕事の立場や社会的な信頼を保ちやすい 子どもへの影響が少ない |

元の名字に戻す際に手続きが必要 結婚していた事実を常に意識させられる可能性 新しい伴侶との関係に影響する可能性 |

3ヶ月以内の手続き

夫婦が別れる際、妻が結婚していた時の姓をそのまま使い続けたい場合は、「婚氏続称」という手続きが必要です。この手続きは、離婚届と同時、または離婚日から3ヶ月以内に行えば、比較的簡単です。

離婚届を出す役所で、必要な書類や手続きについて確認しましょう。多くの場合、離婚届と同時に婚氏続称届を提出することで、一度で手続きが完了します。もし離婚届提出時に手続きを忘れてしまった場合でも、離婚日から3ヶ月以内であれば、戸籍の手続きと合わせて婚氏続称届を提出できます。

この3ヶ月以内という期間は、家庭裁判所の許可を得ずに手続きができる重要な期限です。この期間内に手続きを済ませることで、裁判所の手続きにかかる時間や手間を省くことができます。例えば、裁判所に申し立てに必要な書類を準備したり、裁判所に出向いたりする必要がなくなります。

しかし、3ヶ月という期限は法律で厳格に定められています。うっかり手続きを忘れてしまったり、面倒だからと後回しにしてしまったりすると、この期限を過ぎてしまう可能性があります。期限を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。その場合、必要な書類が増え、手続きも複雑になり、時間も費用もかかってしまいます。また、裁判所の判断によっては、希望どおりに結婚していた時の姓を使い続けられない場合もあります。そのため、3ヶ月以内に手続きを済ませるようにしましょう。

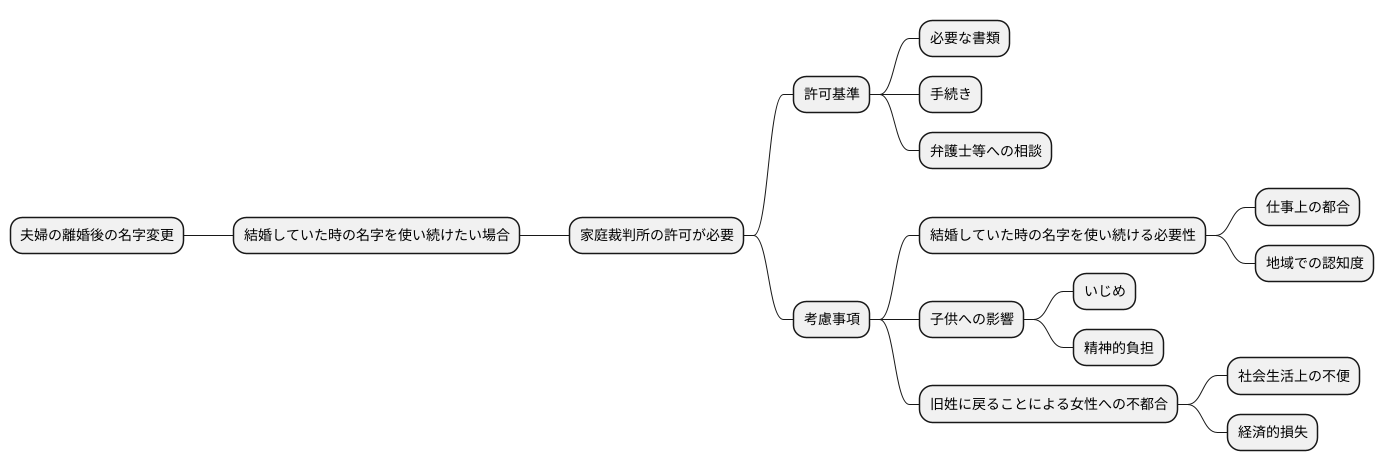

3ヶ月経過後の手続き

夫婦が別れることになり、離婚届が受理されてから三ヶ月が過ぎると、妻は以前の名字に戻ることになります。しかし、三ヶ月が過ぎた後でも、結婚していた時の名字を使い続けたい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所は、様々な事情を考慮して判断を下します。まず、結婚していた時の名字を使い続ける必要があるのかどうかを調べます。仕事の関係で結婚していた時の名字を使っている方が都合が良い場合や、すでに地域で結婚していた時の名字で知られており、旧姓に戻すことで不便が生じる場合などが、その例として挙げられます。

次に、子供がいる場合には、子供への影響も考慮されます。名字が変わることで、子供がいじめられたり、精神的な負担を感じたりする可能性がないかなどを検討します。

さらに、旧姓に戻ることによって、女性側にどのような不都合が生じるかも判断材料となります。例えば、旧姓に戻すことで、社会生活を送る上で不便が生じる場合や、経済的な不利益を被る場合などは、結婚していた時の名字を使い続ける方が良いと判断される可能性があります。

家庭裁判所に申し立てを行う際には、必要な書類を揃える必要があります。どのような書類が必要かは、それぞれの状況によって異なりますので、事前に家庭裁判所に確認することが大切です。また、手続きには時間がかかる場合もあります。許可を得るまで数ヶ月かかることも想定し、早めに準備を始め、余裕を持って対応することが重要です。

弁護士などの専門家に相談することも有効です。専門家は、必要な書類や手続きについて適切な助言を行い、手続きを円滑に進めるサポートをしてくれます。専門家の協力を得ることで、許可を得られる可能性が高まるだけでなく、精神的な負担も軽減されます。

戸籍と氏の変更

結婚によって氏を変えた場合、離婚によって元の氏に戻るのが原則です。これは、婚姻前の戸籍に再び戻ることになります。たとえば、山田さんと結婚して山田花子となった田中花子さんは、離婚届を提出すると元の田中花子に戻り、結婚前に所属していた田中家の戸籍に再び編入されます。

しかし、離婚後も結婚していた時の氏を使いたい場合は、婚氏続称届を出すことができます。この場合、元の戸籍に戻るのではなく、新しい戸籍が作られます。たとえば、山田花子として仕事を続けている場合や、子どもの学校関係で手続きが煩雑になる場合などに、婚氏続称を選択する人がいます。この新しい戸籍は、離婚後の新しい生活の始まりを象徴し、戸籍上も新たなスタートを切ることになります。山田花子として新しい戸籍が作られ、そこに記載されることになります。

戸籍は、個人の身分事項を公的に証明する大切な書類です。出生、婚姻、離婚、死亡といった重要な出来事が記録され、様々な手続きで必要になります。例えば、パスポートの申請や相続手続きなど、公的な手続きには戸籍謄本や戸籍抄本が必要となる場合が多くあります。

氏の変更に伴う戸籍の変更手続きは、戸籍の正確さを保つために欠かせません。新しい戸籍には、離婚後の氏名や本籍地などが正しく記録され、公的な証明として使われます。戸籍の変更は、個人の存在に関わる大切なことであり、必要書類を揃え、手続きを確実に行うことが重要です。手続きに不安がある場合は、市区町村の役所の担当者に相談すると良いでしょう。