無音の電波:盗聴の実態

調査や法律を知りたい

先生、「盗聴に関する『無変調』」ってどういう意味ですか? 電波は受信しているのに、何も聞こえない状態のことらしいんですけど、よく分かりません。

調査・法律研究家

いい質問だね。ラジオで例えてみよう。ラジオは特定の放送局の電波を受信することで番組を聞けるよね。このとき、放送局は音声信号を電波に乗せて送信しているんだ。これが『変調』だよ。無変調は電波自体は出ているけど、音声信号が乗っていない状態のことなんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、ラジオで言うと、放送局の電波は受信しているけど、番組の音声は流れていない状態ということですね。

調査・法律研究家

その通り!盗聴器の場合、無変調の状態だと、盗聴器は作動しているけど、音声は送信されていない、つまり何も聞こえない状態ということになるんだね。

盗聴に関する「無変調」とは。

盗聴について、「無変調」の状態、つまり電波は受信しているけれど、音は何も聞こえない状態について。

音を捉えない盗聴

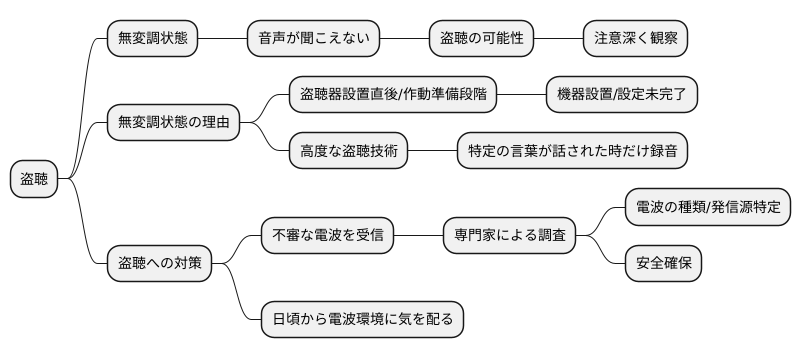

「盗聴」と聞くと、会話の内容が漏れ聞こえる場面を想像する人が多いでしょう。しかし、現実は必ずしもそうではありません。「無変調」と呼ばれる、電波は受信しているにも関わらず、音声が聞こえない状態が存在します。一見何も起きていないように見えますが、実は盗聴が行われている可能性を示す重要な兆候なのです。

この無変調状態は、いくつかの理由が考えられます。一つは、盗聴器が設置された直後、あるいは作動の準備段階である場合です。機器の設置や設定が完了していないため、音声はまだ送信されていない状態です。もう一つは、高度な盗聴技術が用いられている可能性です。特定の言葉が話された時だけ録音を開始するよう設定されている場合、普段は無音の状態が続きます。つまり、一見無害に見える静寂こそ、注意深く観察する必要があるのです。

盗聴を行う者は、様々な巧妙な手段を使って情報を盗み取ろうとします。無変調状態を軽視せず、潜在的な危険として認識することが重要です。もし、ご自宅や職場などで不審な電波を受信した場合、専門家による調査を依頼することをお勧めします。専門家は特殊な機器を用いて電波の種類や発信源を特定し、無変調状態の真相を解明します。盗聴の有無を確かめ、安全を確保するためにも、専門家の知見を借りることは非常に有効な手段です。日頃から電波環境に気を配り、怪しいと感じたらすぐに行動を起こすことが、情報漏洩を防ぐ第一歩と言えるでしょう。

盗聴発見の技術

盗聴器を見つけるのは、容易ではありません。特殊な知識と技術が必要となる困難な作業です。特に、音を出さない、いわゆる無変調状態の盗聴器を発見するには、高度な技術が求められます。こうした盗聴器は、電波を発しているとはいえ、常に信号を送っているわけではないため、発見が非常に困難です。

専門家は、特殊な機器を使って盗聴器を探し出します。この機器は、様々な種類の電波を検知し、その発信源を特定することができます。発信源を特定することで、壁の中や家具の内部、電気製品の中など、巧妙に隠された盗聴器を見つけ出すことができます。盗聴器は日々小型化、高性能化しており、隠されている場所もより巧妙になっているため、発見には高度な技術と豊富な経験が必要です。

近年では、人工知能を使った盗聴器発見技術も開発されています。人工知能は、大量の電波データから盗聴器が発する電波の特徴を学習します。そして、微弱な電波や不審な電波のパターンを検知することで、従来の方法では発見できなかった盗聴器も見つけることができます。人工知能は、人間が見逃してしまうようなわずかな変化も見つけることができるため、盗聴器発見の精度向上に大きく貢献しています。

技術の進歩とともに、盗聴の手口も巧妙化しています。そのため、盗聴対策には常に最新の技術を取り入れることが重要です。専門の業者に依頼し、定期的に盗聴器の有無を確認するなど、早期発見、早期対策を心がけることで、大切な情報が漏洩するリスクを減らすことができます。

| 盗聴器発見の現状 | 詳細 |

|---|---|

| 難易度 | 非常に困難。特に無変調状態の盗聴器は高度な技術が必要。 |

| 発見方法 | 特殊機器を用いて電波の発信源を特定。

|

| 盗聴器の傾向 | 小型化、高性能化、巧妙な場所に隠される。 |

| 発見に必要なもの | 高度な技術と豊富な経験 |

| 最新技術 | 人工知能による電波データ分析。微弱電波や不審なパターンを検知。 |

| 盗聴対策 | 常に最新技術の導入、専門業者による定期点検、早期発見・早期対策 |

盗聴の法的側面

盗聴は、法律によって厳しく禁じられています。他人の会話を勝手に聞き取る行為は、私たちの社会における基本的なルールである「個人の尊重」を踏みにじる重大な犯罪です。たとえ電波を変調していない状態、つまり何の処理もしていない状態であっても、盗聴器を設置したり使用したりすることは違法行為です。

盗聴によって得られた情報は、たとえどんなに重要な事実を示していたとしても、裁判で証拠として認められることはありません。これは、不正な手段で得られた情報は、手続きの公正さを損なうと考えられているからです。さらに、盗聴を行った者には刑事罰が科せられます。具体的には、電波法や電気通信事業法違反などで、懲役や罰金が科せられる可能性があります。

盗聴された側は、会話の内容が知られたことによる精神的な苦痛だけでなく、プライバシーが侵害されたことによる精神的苦痛も受けていると考えられます。そのため、盗聴を行った者に対して、慰謝料を含む損害賠償を請求することができます。民事訴訟を起こし、裁判所に損害の程度を判断してもらい、賠償金の支払いを求めることが可能です。

盗聴は、個人のプライバシーを著しく侵害する卑劣な行為であり、決して許されるものではありません。私たちの法律は、個人の尊厳と権利を守るために存在します。盗聴という犯罪行為から身を守るためにも、まずは日頃から盗聴器が仕掛けられていないか注意深く確認するなど、適切な対策を講じることが大切です。

万が一、盗聴の被害に遭った場合は、一人で悩まず、速やかに警察や弁護士に相談し、適切な法的措置を検討しましょう。盗聴に関する法律は複雑で、被害の状況もそれぞれ異なるため、専門家の助言を受けることが重要です。法律の専門家に相談することで、状況に応じた適切な対応策を知ることができます。また、被害の証拠を保全する方法や、精神的なケアを受けるための情報なども得ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 盗聴の違法性 | 電波の変調有無に関わらず、盗聴器の設置・使用は違法。個人の尊重を踏みにじる重大な犯罪。 |

| 盗聴情報の証拠能力 | 裁判で証拠として認められない。手続きの公正さを損なうため。 |

| 盗聴の罰則 | 電波法や電気通信事業法違反で懲役や罰金。 |

| 被害者の損害 | 会話の内容漏洩とプライバシー侵害による精神的苦痛。 |

| 被害者への救済 | 損害賠償請求(慰謝料含む)が可能。民事訴訟で賠償金請求。 |

| 盗聴対策 | 日頃から盗聴器の有無を確認。 |

| 被害に遭った場合の対応 | 警察や弁護士に相談し法的措置を検討。証拠保全や精神的ケアの情報提供。 |

盗聴対策の重要性

現代社会において、盗み聞きは企業にとって無視できない大きな危険となっています。顧客の情報や企業の機密といった大切な話が漏れてしまうと、会社の信用は失墜し、金銭的な損害も計り知れません。そのため、盗み聞きを防ぐための対策は企業活動において必要不可欠です。

まず、定期的に専門の業者に依頼し、社内や社用車に盗み聞き器が仕掛けられていないかを確認することが重要です。見つけるのが難しい小型の機器や、電波を発しないタイプの機器まで、様々な種類の盗み聞き器が存在するため、専門家の知識と技術が欠かせません。また、社員一人ひとりが盗み聞きの危険性を認識し、適切な行動をとれるよう、情報管理に関する教育を徹底する必要があります。パスワードの管理方法や、不用意な発言を避けるための注意点など、具体的な事例を交えながら、社員の意識を高めることが大切です。

さらに、情報管理に関する社内規定を設け、機密情報の取り扱い方法を明確にすることも重要です。誰がどの情報にアクセスできるのか、どのように保管・廃棄するのかなどを細かく定め、情報漏洩のリスクを最小限に抑える必要があります。会社の情報は財産と同じくらい大切なものです。適切な対策を講じることで、盗み聞きの危険性を減らし、会社を守ることができます。

盗み聞き対策は一度行えばそれで終わりではありません。技術は常に進歩しており、新しい盗み聞き機器や手法も次々と登場しています。そのため、常に最新の情報を収集し、必要に応じて対策内容を見直し、改善していく必要があります。また、社員教育も定期的に実施し、常に情報セキュリティに対する意識を高めていくことが重要です。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 専門業者による盗聴器発見調査 | 定期的に専門業者に依頼し、社内や社用車に盗聴器が仕掛けられていないかを確認する。様々な種類の盗聴器に対応できる専門家の知識と技術を活用。 |

| 社員教育 | 社員一人ひとりが盗聴の危険性を認識し、適切な行動をとれるよう、情報管理に関する教育を徹底する。パスワードの管理方法や不用意な発言を避けるための注意点など、具体的な事例を交えながら社員の意識を高める。 |

| 社内規定の整備 | 情報管理に関する社内規定を設け、機密情報の取り扱い方法を明確にする。誰がどの情報にアクセスできるのか、どのように保管・廃棄するのかなどを細かく定め、情報漏洩リスクを最小限に抑える。 |

| 継続的な改善 | 技術の進歩に対応するため、常に最新の情報を収集し、必要に応じて対策内容を見直し、改善していく。社員教育も定期的に実施し、情報セキュリティに対する意識を高く保つ。 |

相談窓口の活用

盗聴の不安や疑念に苛まれている方は、一人で抱え込まず、専門の相談窓口を活用することを強くお勧めします。相談窓口は、盗聴に関する様々な悩みに対応できるよう準備を整えています。

まず、盗聴器が仕掛けられているかどうかわからない、盗聴されているか不安だという漠然とした心配事でも相談可能です。相談員は盗聴の手口や盗聴器の種類、発見方法など、盗聴に関する幅広い知識を持っていますので、疑問に丁寧に答えてくれます。また、自分でできる盗聴対策についても具体的にアドバイスをもらえます。例えば、部屋のチェック方法や、盗聴器発見器の使い方、日常生活で気を付けるべき点など、具体的な対策を学ぶことができます。

さらに、既に盗聴被害に遭っている、もしくは遭っている可能性が高いと思われる場合は、発見調査や法的対応についても相談できます。専門の調査員による盗聴器の発見調査を手配してもらったり、盗聴の証拠の集め方、警察への相談方法、弁護士への依頼の仕方などを教えてもらえます。盗聴は犯罪行為であり、民事上だけでなく刑事上の責任も問えます。相談員は盗聴に関する法律にも精通していますので、適切な法的措置についてアドバイスを受けることができます。

相談方法は、電話、電子郵便、面会など様々です。それぞれの事情に合わせて、都合の良い方法を選ぶことができます。相談内容は秘密厳守されますので、安心して相談できます。相談は無料で行っている窓口も多いので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。早期の相談が、被害の拡大を防ぎ、心の負担を軽くすることに繋がります。一人で悩まず、専門家の力を借りて、問題解決への一歩を踏み出しましょう。

| 相談内容 | 相談窓口の対応 | 相談方法 |

|---|---|---|

| 盗聴の不安や疑念 | 盗聴の手口、盗聴器の種類、発見方法などの説明、 自分でできる盗聴対策のアドバイス |

電話、電子郵便、面会 |

| 盗聴被害に遭っている、もしくは遭っている可能性が高い | 発見調査や法的対応の相談、 専門の調査員による盗聴器の発見調査の手配、 盗聴の証拠の集め方、警察への相談方法、弁護士への依頼の仕方などのアドバイス、 盗聴に関する法律に基づいた法的措置のアドバイス |