応訴管轄:裁判管轄の例外

調査や法律を知りたい

『応訴管轄』って、被告が裁判所に文句を言わなかったら、その裁判所で裁判が進むってことですよね?よくわからないんですけど、具体的にどういう場合ですか?

調査・法律研究家

そうですね。本来ならば裁判する場所が違うのに、被告が何も言わなければ、そこで裁判が進んでしまうんです。例えば、本来東京の裁判所で審理されるべき事件を、間違えて大阪の裁判所に訴えてしまったとします。

調査や法律を知りたい

ああ、場所を間違えてしまったんですね。それで、被告が大阪でも良いですよって言ったら、大阪で裁判が進むってことですか?

調査・法律研究家

そうです。被告が『大阪の裁判所でやってもいいですよ』と明示的に言うか、または大阪の裁判所で答弁書などを提出して裁判に積極的に参加するなど、裁判をすることに異議がないことを示すと、大阪の裁判所で裁判が進むことになります。ただし、これは第一審の場合で、法律で裁判をする場所が決められているような場合は、この限りではありません。

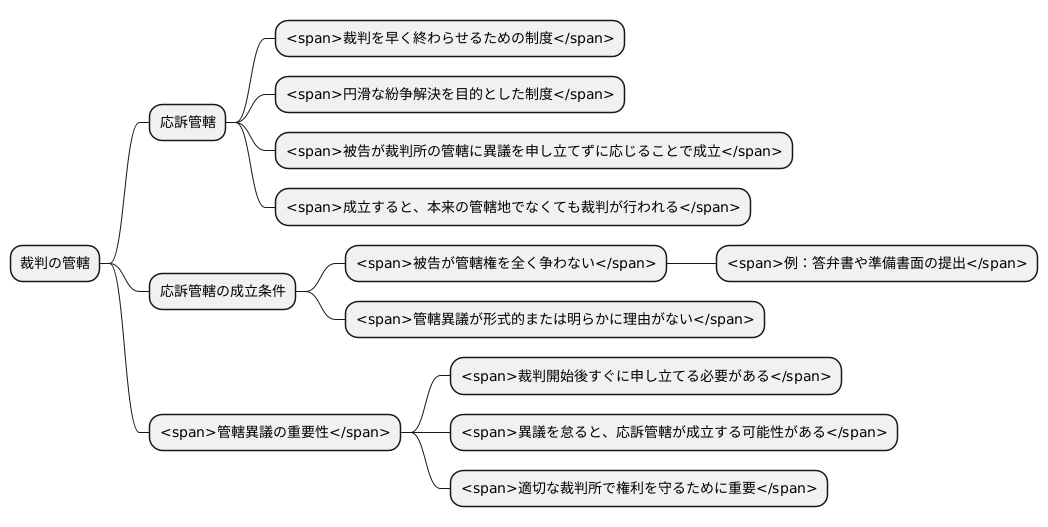

応訴管轄とは。

裁判を受ける場所を決める権限のことを管轄といいます。本来ならば、その裁判所が扱う権限のない訴えを起こされた場合、被告はその裁判所には判断する資格がないことを主張しなければなりません。しかし、被告が裁判所の権限について何も異議を言わずに、自分の言い分を述べた場合には、その裁判所が訴えを審理する権限を持つことになります。これを応訴管轄といいます。ただし、応訴管轄は第一審の裁判に限られ、また、特定の裁判所だけが扱うと決められている事件には適用されません。

はじめに

訴訟を起こす際に、まず考えなければならないのが、どの裁判所で審理してもらうかという問題です。これは管轄と呼ばれ、裁判所が事件を審理する権限のことです。すべての裁判所がすべての事件を審理できるわけではなく、それぞれの裁判所には、担当する地域や事件の種類が法律で決められています。たとえば、東京地方裁判所は東京という地域で起こった民事事件や刑事事件を、東京家庭裁判所は東京という地域で起こった家庭に関する事件を、それぞれ担当しています。

訴訟を起こす側の人は、この管轄をきちんと理解し、正しい裁判所に訴えを起こさなければなりません。もし、間違った裁判所に訴えを起こしてしまうと、裁判所はその訴えを却下し、審理してもらえません。たとえば、大阪で起きた事件を東京地方裁判所に訴えても、東京地方裁判所には管轄がないため、訴えは却下されてしまいます。

しかし、このような管轄の原則には例外があります。それが応訴管轄と呼ばれる制度です。本来であれば管轄権のない裁判所に訴えが提起された場合でも、被告が異議を申し立てずに答弁書などを提出した場合、その裁判所に管轄権が認められるというものです。たとえば、本来であれば大阪地方裁判所で審理されるべき事件を、誤って東京地方裁判所に訴えてしまったとします。この場合、被告が東京地方裁判所に管轄がないことを理由に異議を申し立てれば、訴えは却下されます。しかし、被告が異議を申し立てずに、内容の認否を記載した答弁書を提出した場合には、東京地方裁判所に管轄権が生じ、そのまま審理が進むことになります。これは、被告が管轄違いを主張しないということは、その裁判所で争うことに同意したとみなされるからです。応訴管轄は、被告の意思を尊重し、裁判の迅速化を図るための制度と言えるでしょう。

このように、応訴管轄は管轄に関する重要な例外規定です。訴訟当事者にとっては、管轄に関する基本的な知識と応訴管轄の制度を理解しておくことが不可欠です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 管轄 | 裁判所が事件を審理する権限。地域や事件の種類で決まる。 | 東京地裁は東京の民事・刑事事件、東京家裁は東京の家庭事件を担当 |

| 管轄違いによる却下 | 間違った裁判所に訴えを起こすと、審理されずに却下される。 | 大阪の事件を東京地裁に訴えると却下 |

| 応訴管轄 | 管轄違いでも、被告が異議なく答弁すると、その裁判所で審理される。 | 大阪の事件を東京地裁に訴えても、被告が異議を申し立てなければ東京地裁で審理される。 |

| 応訴管轄の目的 | 被告の意思を尊重し、裁判の迅速化を図る。 |

応訴管轄とは

訴えを起こされた側、つまり被告にとって、どこの裁判所で争うのかは重要な問題です。裁判所を間違えると、時間や費用の無駄が生じるだけでなく、裁判に負けてしまう可能性も高くなります。これを防ぐために、法律ではそれぞれの裁判所の担当範囲を定めており、これを「管轄」と呼びます。本来であれば、裁判所はこの管轄に従って事件を処理しなければなりません。しかし、時には管轄を誤って訴えを起こされる場合もあります。このような時に、被告を守るための制度が「応訴管轄」です。

応訴管轄とは、本来その裁判所が担当する事件ではないにも関わらず、被告が裁判所の管轄に異議を申し立てずに訴訟手続きを進めた場合、その裁判所に管轄権を与えるという制度です。例えば、東京に住むAさんが大阪に住むBさんに商品を売ったとします。AさんとBさんの売買契約に関する訴訟は、本来Aさんの住所地である東京の裁判所、またはBさんの住所地である大阪の裁判所の管轄となります。仮に、この訴訟が全く関係のない北海道の裁判所に提起されたとしましょう。本来であれば、Bさんは北海道の裁判所に「管轄違い」を主張して、訴えを却下してもらうことができます。しかし、Bさんが北海道の裁判所に訴えられた際に、この管轄違いの主張をせずに、例えばすぐに商品の代金を支払っていないことなどを反論する答弁書を提出した場合にはどうでしょうか。この場合、Bさんは北海道の裁判所で争う意思を示したと見なされ、北海道の裁判所に管轄権が認められるのです。これが応訴管轄です。

なぜこのような制度があるのでしょうか。それは、訴訟を円滑に進めるためです。もし被告が管轄違いの主張をせずに訴訟活動に参加した場合、被告は管轄権を争う意思がないものと解釈できます。そこで、被告の意思を尊重し、訴訟をスムーズに進めるために、応訴管轄という制度が設けられているのです。もし、被告が本当に裁判所の管轄に納得していない場合には、最初に管轄違いの主張を明確に行うことが重要です。そうすることで、本来の管轄裁判所での審理を受ける権利を守ることができるのです。

応訴管轄の要件

裁判を受ける場所を決める、応訴管轄が認められるには、いくつかの条件を満たす必要があります。これは、裁判をスムーズに進めるために重要なルールです。

まず第一に、裁判で訴えられた側が裁判所の管轄に異議を唱えないことが重要です。訴えられた側は、もし裁判を受ける場所が適切でないと考えるなら、速やかにその異議を申し立てなければなりません。黙っていたり、裁判に出席するだけでは、その裁判所の判断を受け入れると見なされる可能性があります。異議を申し立てないと、後から裁判の場所について文句を言うことはできなくなります。

第二に、訴えられた側が、訴えの内容に対してきちんと反論を行うことが必要です。単に裁判所に出席するだけでは不十分です。訴状の内容に対して、事実関係の誤りや、法律の解釈の違いなどを主張し、反論する必要があります。その他、自分に有利な証拠を提出するなど、積極的に防御活動を行う必要があります。ただ裁判に出席しただけでは、真剣に争う意思がないと判断され、応訴管轄は成立しません。

第三に、一審の裁判であること、そして特定の裁判所でしか扱えない事件ではないことも条件です。控訴審や上告審のように、すでに一度判決が出た後の裁判では、応訴管轄は適用されません。また、法律で特定の裁判所でしか扱えないと決められている事件、例えば土地や建物の権利に関する争いなどは、応訴管轄は適用されず、決められた裁判所で審理されます。これらの条件を全て満たすことで、初めて応訴管辖が成立し、裁判所が事件を審理する権限を持つことになります。

| 条件 | 詳細 |

|---|---|

| 管轄異議の欠如 | 訴えられた側が裁判所の管轄に異議を申し立てないこと。異議を申し立てないと、後から裁判の場所について文句を言うことはできない。 |

| 本案防御 | 訴えられた側が、訴えの内容に対してきちんと反論を行うこと。単に裁判所に出席するだけでは不十分。 |

| 一審であること | 控訴審や上告審では応訴管轄は適用されない。 |

| 専属管轄の欠如 | 法律で特定の裁判所でしか扱えないと決められている事件ではないこと。 |

応訴管轄の意義

裁判を起こす場所を決めるルールを定めたのが応訴管轄です。これは、裁判をスムーズに進める上で、とても大切な考え方です。もし、裁判を起こされた人が、裁判所の場所が間違っていると主張して争わず、改めて正しい裁判所に訴えを起こし直すことになったら、どうなるでしょうか。時間も費用も無駄になってしまいます。

応訴管轄は、このような無駄をなくし、揉め事を早く解決するために役立っています。例えば、本来東京の裁判所で扱うべき事件を、大阪の裁判所で始めてしまったとします。被告となる人が、大阪の裁判所では場所が違うと主張すれば、東京の裁判所で改めて審理することになります。しかし、被告となる人が、裁判所の場所について何も言わなかった場合は、大阪の裁判所で審理が進むことになります。これは、被告となる人が、大阪の裁判所で争うことを受け入れたと見なされるからです。

もし、被告となるすべての人が、裁判所の場所が間違っていることを理由に、改めて正しい裁判所で争うことになったら、多くの時間と費用がかかってしまいます。応訴管轄は、このような事態を防ぎ、裁判を円滑に進めるための重要な仕組みです。また、被告となる人が裁判所の場所について異議を述べなかったということは、その裁判所で争うことを認めたと解釈できます。これは、裁判の手続きが公正に行われていることを示すものでもあります。

このように、応訴管轄は、裁判をスムーズに進めるための重要な仕組みであるだけでなく、裁判の公正さを守る上でも大切な役割を果たしています。裁判を起こす場所を適切に定めることで、当事者の負担を軽減し、迅速かつ公正な紛争解決を実現することが可能となります。

| 応訴管轄の目的 | 応訴管轄の効果 | 応訴管轄の意義 |

|---|---|---|

| 裁判を起こす場所を決めるルールを定めることで、裁判をスムーズに進める。時間と費用の無駄をなくし、揉め事を早く解決する。 | 被告が裁判所の場所について異議を述べなければ、指定された裁判所で審理が進む。被告が裁判所の場所が間違っていると主張すれば、正しい裁判所で改めて審理される。 | 裁判を円滑に進めるための重要な仕組み。裁判の公正さを守る上で大切な役割を果たす。当事者の負担を軽減し、迅速かつ公正な紛争解決を実現する。 |

まとめ

裁判に巻き込まれた場合、どこの裁判所で争うかという問題は非常に重要です。これを管轄と言い、裁判所の場所によって大きく左右されます。本来ならば管轄権を持たない裁判所、つまり本来であればその場所で裁判を行うべきではない場合でも、被告が裁判所の管轄に異議を申し立てずに応じてしまうと、その裁判所に管轄権が生じてしまうことがあります。これを応訴管轄と言います。応訴管轄は、裁判を早く終わらせるという経済的な視点と、円滑な紛争解決という目的のために設けられた制度です。もし、本来とは異なる場所で裁判が行われることになれば、移動時間や費用など、被告にとって負担が増える可能性があります。しかし、裁判の開始時点で裁判所の場所について何も言わずに裁判に応じてしまうと、後から裁判所の場所がおかしいと主張することはできなくなってしまうのです。

応訴管轄が成立するためには、いくつかの条件があります。まず、被告が訴えられた裁判所が、そもそも管轄権を持つ裁判所であるかどうかを全く争わなかった場合です。例えば、被告が裁判所の場所について何も言わずに答弁書を提出したり、準備書面を提出したりした場合には、応訴管轄が成立する可能性が高くなります。また、被告が管轄異議を申し立てたものの、その異議が形式的なものであったり、明らかに理由がないと判断された場合も、応訴管轄が成立する可能性があります。

訴えられた裁判所の管轄権に少しでも疑問がある場合は、裁判の開始後すぐに異議を申し立てることが重要です。これを怠ると、応訴管轄が成立し、本来であれば争う必要のない場所で裁判を続けることになりかねません。裁判所の場所が適切かどうかを確認し、疑問があれば速やかに専門家に相談し、適切な対応を取るように心がけましょう。そうすることで、余計な時間や費用を費やすことなく、本来あるべき裁判所で適切に権利を守ることができるのです。