物と債権:留置権の解説

調査や法律を知りたい

『留置権』って、よくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、他人の物を預かっていて、その人に何かしてもらう約束だったのに、してもらえなかった場合、その物を返さなくてもいい権利のことだよ。

調査や法律を知りたい

たとえば、どんな場合ですか?

調査・法律研究家

時計の修理を頼んで、修理してくれたけど、修理代金を払わない場合、修理屋さんは時計を返さなくてもいいんだよ。これが留置権だね。

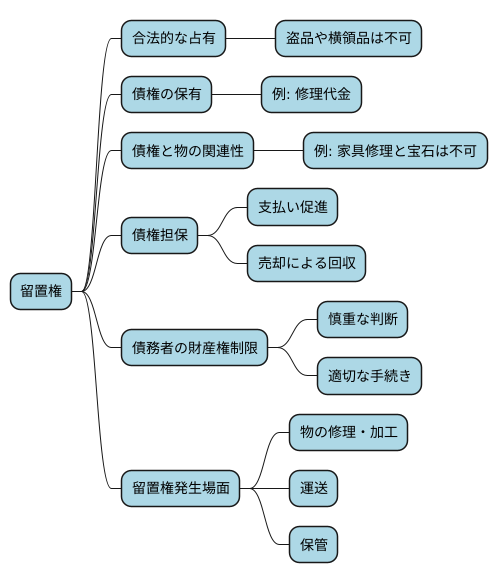

留置権とは。

『留置権』について説明します。留置権とは、物を担保にする権利の一つです。他人の物を預かっている人が、その物に関係するお金を払ってもらうまでは、その物を自分の手元に置いておくことが法律で認められています(民法295条)。例えば、山田さんが田中さんに時計の修理を依頼し、修理が終わったにもかかわらず、山田さんが修理代金を支払わない場合、留置権に基づき、田中さんはその時計を山田さんに返すことを拒否できます。

留置権とは

留置権とは、民法で定められた権利の一つで、特定の条件下で他人の物を自分の手元に置いておくことを認めるものです。これは、債権を確実に回収するための強力な手段となります。

留置権が発生するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、自分が他人の物を合法的に占有していることが必要です。盗品や横領品など、不正な手段で手に入れた物を占有している場合は、留置権は発生しません。次に、その物に関して債権を持っていることが必要です。例えば、家具の修理を依頼し、修理代金を支払っていない場合、職人は修理した家具に対する債権を持ちます。そして、その債権と占有している物との間に関連性が必要です。家具の修理代金を請求するために、無関係な宝石を留置することはできません。留置権は、債権を担保するための権利なので、債権と物の間に直接的な関係が必要です。

留置権は、物の修理や加工、運送、保管など、様々な場面で発生する可能性があります。例えば、運送業者が荷物を運んだにも関わらず運送料金が支払われない場合、運送業者は荷物を留置することができます。また、倉庫業者が保管料を請求するために預かっている荷物を留置することも可能です。

留置権を行使することで、債権者は債務者に支払いを促すことができます。債務者が支払いを拒否し続ける場合、最終的には留置物を売却して債権を回収することもできます。ただし、留置権の行使は債務者の財産権を制限する行為ですので、留置権の要件を満たしているか慎重に判断する必要があります。また、留置権を行使する際には、債務者に事前に通知するなど、適切な手続きを踏むことが重要です。

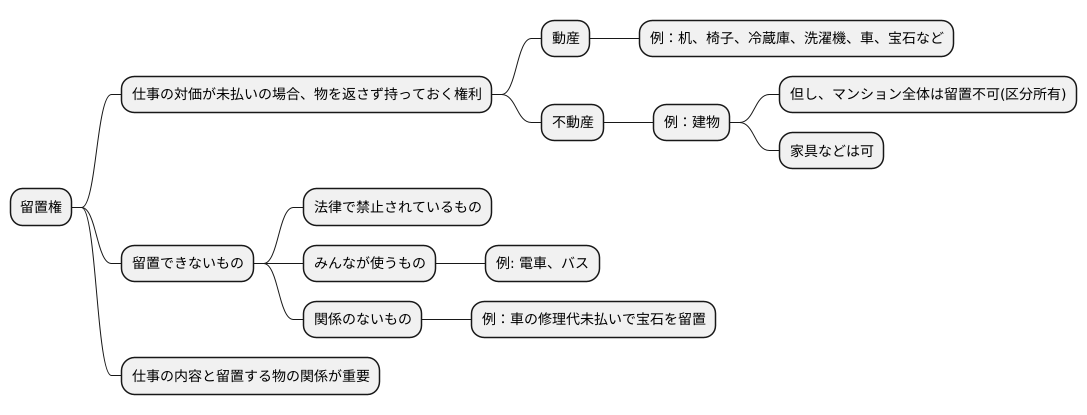

留置権の対象

物を預かったり、修理したり、保管したりする仕事をしている人が、その仕事にかかったお金を支払ってもらえない場合、その物を返さずに持っておく権利のことを留置権といいます。この権利は、お金を払ってもらえない場合でも、損をしないようにするためのものです。留置権は、動産と不動産どちらにも使うことができます。

動産というのは、簡単に持ち運べる物のことで、例えば、机、椅子、冷蔵庫、洗濯機、車、宝石などが挙げられます。これらの物が仕事に関係している場合、お金が支払われるまで持っておくことができます。

不動産というのは、土地や建物のことです。こちらも留置権の対象となる場合があります。例えば、建物を建てたり、修理したりした場合、その費用が支払われないときは、工事をした人が建物を留置することができます。ただし、マンションの管理費のように、建物全体に関わる費用が支払われない場合、管理会社がマンション全体を留置することはできません。マンションに住んでいる人の所有物である家具などを留置することはできますが、建物全体を留置することは法律で認められていません。

留置権は便利な権利ですが、何でもかんでも留置できるというわけではありません。法律で留置が禁止されているものや、みんなが使うものは留置できません。例えば、電車やバスなどは、多くの人が利用するため、留置することはできません。また、お金を貸したのに返してもらえない場合に、借りた人の家にある物を勝手に留置することもできません。留置権は、預かったり、修理したり、保管したりといった仕事に直接関係する物に対してのみ行使することができます。

留置権を行使する際は、仕事の内容と留置する物の関係をよく考えなければなりません。関係が薄い場合は、留置権は認められないことがあります。例えば、車を修理した人が、修理代とは関係のない宝石を留置することはできません。留置権は強力な権利ですが、正しく使わなければトラブルになる可能性があります。そのため、留置権を行使する前に、専門家に相談することをお勧めします。

留置権の成立要件

物を担保にお金を貸したり、修理を請け負ったりする際に、その物に対する権利、つまり留置権について理解しておくことは大切です。留置権とは、債権者が自分の債権を確保するために、債務者の物を合法的に留め置いておく権利のことです。この権利を行使するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、債権者であるあなたが、債務者の物を正当な方法で持っていることが必要です。盗んだり、だましたりして不正に物を手に入れた場合には、留置権は成立しません。例えば、修理を依頼された時計を預かっている場合などが該当します。

次に、その物に関して正当な債権を持っている必要があります。単に物を預かっているだけでは、留置権は発生しません。その物に関係する債務、例えば修理代金や保管料などが存在しなければなりません。時計の修理を依頼され、修理を終えたものの、債務者が修理代金を支払わない場合、時計に対する留置権が発生する可能性があります。

さらに、債権と持っている物との間に関連性が必要です。例えば、自動車の修理代金を請求するために、関係のないパソコンを留め置いておくことはできません。時計の修理代金を請求するために、時計を留め置くことはできますが、関係のない宝石を留め置くことはできません。債権と留置する物の関連性は、留置権が成立する上で重要な要素です。

最後に、留置権は、法律で認められた範囲内でしか行使できません。留置権を乱用することは許されませんので、注意が必要です。例えば、高額な修理代金を請求するために、少額の修理で済む物を長期間留め置くことは、留置権の乱用とみなされる可能性があります。

これらの要件を全て満たすことで、初めて留置権を行使し、債権の回収を図ることができます。留置権は強力な権利ですが、その行使には慎重さが求められます。もし、留置権について疑問があれば、法律の専門家に相談することをお勧めします。

留置権の効果

物を預かっている人が、その物に関わる料金を支払ってもらえない時、その物を返さずに置いておく権利のことを留置権と言います。この権利は、料金を支払ってもらえるまで、物を手放さなくてよいという強力な権利です。例えば、修理工場で車の修理を依頼したとします。修理が終わった後、修理代金を支払わない場合、修理工場は車を返さずに置いておくことができます。これが留置権の典型的な例です。

留置権は、お金を支払ってもらうよう促す効果があります。物を返してもらえないという状況は、物を持っている人にとって大きな心理的な負担となります。そのため、早く解決しようと、お金を支払う可能性が高くなります。

しかし、留置権は、お金を直接回収できる権利ではありません。あくまで、物を手放さない権利であり、お金を強制的に回収できるわけではありません。もし、物を持っている人がいつまでもお金を支払わない場合、最終的には裁判所に訴えを起こし、判決に従って回収する必要があります。

留置権を行使する際には、注意が必要です。留置権は正当な権利ですが、使い方を誤ると、逆に損害賠償を請求される可能性があります。例えば、高額な料金を請求したり、不当に長期間物を留置したりすると、問題となる可能性があります。留置権を行使する場合は、法律をよく理解し、適切な範囲で行うことが大切です。専門家に相談することも有効な手段です。適切な手続きを踏むことで、トラブルを避け、スムーズに解決できる可能性が高まります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 留置権とは | 物を預かっている人が、その物に関わる料金を支払ってもらえない時、その物を返さずに置いておく権利 |

| 効果 | 料金支払いを促す効果。金銭の直接回収は不可。 |

| 例 | 修理工場で修理代金を支払わない場合、工場は車を返さずに置いておくことができる。 |

| 注意点 | お金を直接回収できる権利ではない。高額な料金を請求したり、不当に長期間物を留置したりすると問題となる可能性がある。法律をよく理解し、適切な範囲で行うことが大切。専門家への相談も有効。 |

留置権と質権の違い

「留置権」と「質権」は、どちらも借りたお金を確実に返してもらうためのしくみで、担保物権と呼ばれています。しかし、この二つのしくみには、いくつかの大切な違いがあります。

まず、留置権と質権では、お金を貸した人と担保となる物との関係性が違います。留置権は、貸したお金と物との間に直接的なつながりが必要です。例えば、修理工場で車の修理代金を支払えない場合、修理工場は修理した車を留置することができます。これは、修理代金というお金の貸し借り(債権)と、修理された車(物)との間に直接的な関係があるからです。一方、質権では、貸したお金と物との間に直接的なつながりは必要ありません。例えば、お金を借りる時に、借りたお金とは関係のない宝石を担保として預けることができます。

次に、物の持ち主が誰になるのかという点も違います。留置権の場合、物の持ち主は変わりません。先ほどの修理工場の例で言えば、車は持ち主の物であることに変わりはなく、修理工場は修理代金が支払われるまで車を預かっているだけです。一方、質権の場合、物の持ち主は一時的にお金を貸した人になります。お金を借りる時に宝石を担保として預けた場合、お金を返すまでは宝石の持ち主はお金を貸した人になります。

最後に、留置権と質権は、発生するしくみが違います。留置権は、法律で定められているため、特別な手続きをしなくても自動的に発生します。例えば、修理工場が車を留置する権利は、法律によって認められています。一方、質権は、お金を貸す人と借りる人との間で契約を結ぶことで発生します。お金を借りる時に宝石を担保にする場合は、その内容を書面に残すなど、正式な手続きが必要です。

このように、留置権と質権にはそれぞれ異なる特徴があります。これらの違いをよく理解することで、状況に応じて適切な方法を選ぶことができます。

| 項目 | 留置権 | 質権 |

|---|---|---|

| お金と担保物の関係 | 直接的な関係が必要(例:修理代金と修理した車) | 直接的な関係は不要(例:借金と宝石) |

| 担保物の持ち主 | 持ち主は変わらない(債務者) | 一時的にお金を貸した人になる(債権者) |

| 発生のしくみ | 法律で自動的に発生 | 契約によって発生 |