生活保護の葬祭扶助:その概要と意義

調査や法律を知りたい

『葬祭扶助』って、生活が苦しい人がお葬式をする時だけのお金のことですか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。生活が苦しい人がお葬式をする時だけではありません。生活保護を受けている人が亡くなった場合で、お葬式をしてくれる人がいない時や、いてもお金がない時にも使われます。

調査や法律を知りたい

なるほど。葬儀をしてくれる人がいてもお金がない時にも使えるんですね。でも、お香典などをもらえる場合はどうなりますか?

調査・法律研究家

お香典などのお金ではお葬式に必要な費用をまかなえない場合に、葬祭扶助が支給されます。葬祭扶助は、基本的に現金で支給されます。

葬祭扶助とは。

生活に困っている方がお葬式をする際、あるいは生活保護を受けている方が亡くなった際に、お葬式を出す義務のある親族がいない、もしくはその親族がいても香典などではお葬式の費用を賄えない場合に、生活保護法に基づいて支給される『葬祭扶助』について説明します。葬祭扶助は、原則としてお金で支給されます。

葬祭扶助とは

葬祭扶助とは、生活に困窮している人が亡くなった際に、葬儀を行うお金に困っている遺族に対して、国が費用を援助する制度です。この制度は、生活保護法に基づいて運用されており、経済的な理由で葬儀を執り行うのが難しい人々にとって、故人を弔う機会を保障するための大切な仕組みです。

人が亡くなると、残された家族や親族は深い悲しみに包まれると同時に、葬儀の準備や費用といった現実的な問題に直面します。しかし、生活が苦しい状況では、これらの負担はとても重く、葬儀を諦めざるを得ない場合も少なくありません。葬儀費用には、火葬代や式場使用料、僧侶へのお布施、飲食代の他、様々な費用がかかります。葬祭扶助は、このような状況を避けるため、誰でも故人を偲び、最後の別れを告げることができるように設けられた制度です。

この制度の目的は、故人の尊厳を守り、遺族の心の負担を軽くするだけではありません。葬儀は、単なる儀式ではなく、故人の人生を振り返り、その行いを称え、遺族や関係者が悲しみを分かち合い、前を向いて生きていくための大切な機会です。葬祭扶助は、このような葬儀の意義を踏まえ、お金のことで困っている人々を支える安全網として機能しています。

葬祭扶助を受けるには、市区町村の福祉事務所に申請する必要があります。福祉事務所では、申請者の生活状況や葬儀に必要な費用などを審査し、支給の可否や支給額を決定します。支給される金額は、地域や葬儀の内容によって異なりますが、火葬や埋葬に直接必要な費用に限られています。

葬祭扶助は、社会の支え合いの精神に基づき、誰もが人間らしく最期を送れるようにするための大切な制度です。この制度があることで、経済的な理由で葬儀を諦めることなく、故人を弔い、静かに別れを告げることができるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 生活困窮者が亡くなった際、遺族が葬儀費用を賄えない場合に国が援助する制度 |

| 根拠法 | 生活保護法 |

| 目的 |

|

| 申請場所 | 市区町村の福祉事務所 |

| 審査内容 | 申請者の生活状況、葬儀に必要な費用 |

| 支給額 | 地域・葬儀内容により異なる(火葬・埋葬に直接必要な費用に限る) |

| 意義 | 社会の支え合いの精神に基づき、経済的理由で葬儀を諦めることなく、故人を弔う機会を保障 |

支給の対象となる人

葬祭扶助とは、経済的な理由で葬儀を行うことができない人を支援するための制度です。亡くなった方が生活保護を受けていたかどうかに関わらず、葬儀を行う責任を持つ人が生活に困窮し、葬儀費用を支払うことが難しい場合に支給されます。

まず、亡くなった方が生活保護を受けていた場合を考えてみましょう。この場合、葬儀を行うのは通常、近しい親族などになります。このような近親者などが葬儀費用を負担できない場合、葬祭扶助の対象となります。つまり、故人自身が生活保護を受けていた場合は、葬儀を執り行う近親者などが生活保護を受けていなくても、葬祭扶助を受けられる可能性があるのです。

次に、亡くなった方が生活保護を受けていなかった場合です。この場合でも、葬儀を行う責任のある近しい親族などが、自分のお金や香典だけでは葬儀費用を賄えないほど生活に困窮している場合、葬祭扶助の対象となります。重要なのは、葬儀を行う責任を持つ人が、本当に経済的に困窮しているかどうかです。単に葬儀費用を支払いたくないという理由では、葬祭扶助は支給されません。

葬祭扶助の目的は、故人の尊厳を守り、残された家族の心の負担を軽くすることです。制度の趣旨を正しく理解することが大切です。支給される費用は、一般的に火葬や埋葬、そしてそれに伴う必要最低限のものに限られます。盛大な葬儀や特別な宗教儀式などは、支給の対象外となることがあります。それぞれの状況によって判断が異なるため、詳しい支給条件については、お住まいの地域の福祉事務所に相談することをお勧めします。担当者に事情を説明し、必要な手続きについて確認しましょう。

| 故人の状況 | 葬祭扶助の対象者 | 条件 |

|---|---|---|

| 生活保護受給者 | 近しい親族など | 葬儀費用を負担できない |

| 生活保護非受給者 | 葬儀を行う責任のある近しい親族など | 自分のお金や香典だけでは葬儀費用を賄えないほど生活に困窮している |

支給される金額

人が亡くなり、残された家族が葬儀を行うには費用がかかります。経済的に困窮している世帯のために、国は葬祭扶助という制度を設けています。この制度では、葬儀に必要な費用の一部を自治体が負担します。支給される金額は、全国一律ではなく、それぞれの自治体によって異なります。これは、葬儀費用は地域によって異なること、また物価の変動なども考慮に入れているからです。例えば、都市部と地方では火葬場の利用料金や、墓地の価格に差があることが考えられます。また、同じ地域内でも、物価の変動によって葬儀費用が変わることもあります。

支給額は、火葬、埋葬、棺、霊柩車など、葬儀を行う上で必要最低限と認められる費用を賄える範囲で決められます。具体的には、火葬料、埋葬料、棺桶代、霊柩車代などが含まれます。しかし、高額な祭壇や豪華な食事、故人の好きだった花をたくさん使った豪華な供花などは、支給対象外となることがほとんどです。葬祭扶助は、故人を弔うために必要最低限の費用を支給する制度であり、派手な葬儀を行うための制度ではないからです。

具体的な支給額を知りたい場合は、お住まいの地域の福祉事務所に問い合わせることが大切です。福祉事務所では、担当者が個々の事情を詳しく聞き、適切な金額を計算します。収入や預貯金の状況、葬儀の規模、その他の事情を総合的に判断して決まります。また、支給方法も様々です。原則として現金で支給されますが、状況によっては葬儀業者に直接支払われる場合もあります。いずれの場合も、福祉事務所とよく相談し、手続きを進めることが大切です。葬祭扶助を受けるには、申請が必要です。申請に必要な書類や手続きなども、福祉事務所で確認できます。葬儀費用について不安がある場合は、早めに相談することをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度概要 | 経済的に困窮している世帯に対し、自治体が葬儀費用の一部を負担する制度。 |

| 支給額 |

|

| 問い合わせ先 | お住まいの地域の福祉事務所 |

| 支給額決定方法 | 担当者が個々の事情(収入、預貯金、葬儀規模など)を総合的に判断 |

| 支給方法 | 原則現金支給、場合によっては葬儀業者へ直接支払い |

| 申請 | 必要。福祉事務所で必要書類や手続きを確認。 |

申請の手続き

葬祭扶助を受けるには、申請が必要です。この申請は、亡くなった方が住んでいた場所、もしくは葬儀を執り行う場所を管轄する福祉事務所で行います。

申請に際しては、いくつかの書類を用意する必要があります。申請書はもちろんのこと、亡くなった方の死亡診断書、戸籍謄本などが必要です。これらの書類は、亡くなった方の状況や申請者との関係などを確認するために用いられます。

申請の手続き自体は複雑なものではありません。とはいえ、必要な書類を全て揃えることが重要です。申請は原則として、葬儀を行う前に行わなければなりません。葬儀後に行うと、申請が認められない可能性がありますので、注意が必要です。

申請を行う前に、福祉事務所の担当者に相談することをお勧めします。必要な手続きや書類について、詳しく教えてもらえます。福祉事務所では、申請の手続きについて丁寧に説明し、困っている場合には様々な支援も提供してくれます。申請を滞りなく進めるためには、福祉事務所とよく話し合い、連携していくことが大切です。

申請を行ってから、実際に葬祭扶助が支給されるまでは、ある程度の期間がかかります。葬儀の日取りを決める際は、この期間も考慮に入れるようにしましょう。葬儀費用について不安がある場合は、早めに福祉事務所に相談し、必要な手続きを進めることが大切です。担当者に相談することで、葬儀費用に関する疑問や不安を解消し、安心して葬儀の準備を進めることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申請場所 | 亡くなった方の居住地または葬儀を執り行う場所を管轄する福祉事務所 |

| 必要書類 | 申請書、死亡診断書、戸籍謄本など |

| 申請時期 | 原則として葬儀前 |

| 事前相談 | 福祉事務所の担当者に相談推奨 |

| 支給時期 | 申請後、一定期間が必要 |

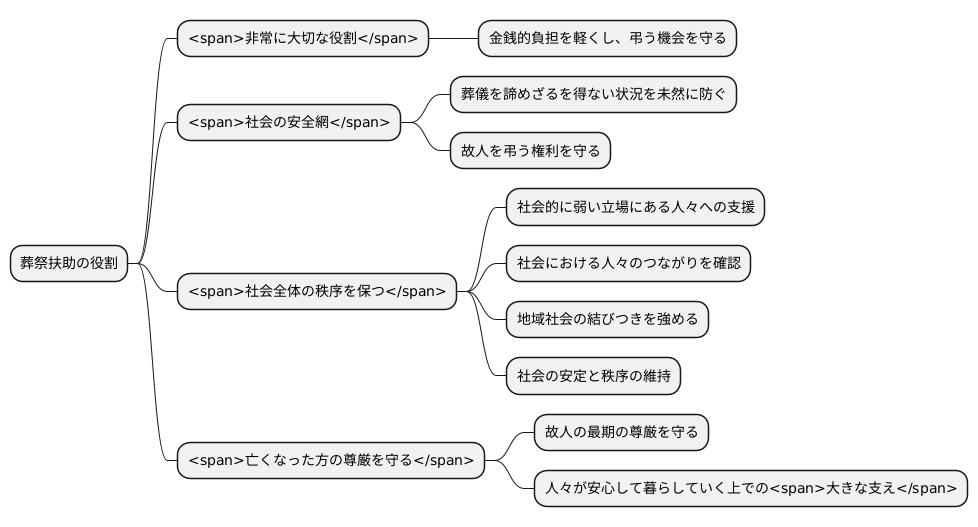

制度の意義と役割

葬祭扶助という制度は、生活に困窮する人々にとって、金銭的な負担を軽くし、亡くなった方を弔う機会を守る上で、非常に大切な役割を担っています。人が亡くなると、その方の生涯を偲び、最後の別れを告げる大切な儀式、つまり葬儀を行います。しかしながら、金銭的な事情によって葬儀を諦めざるを得ない状況は、残された家族にとって計り知れない心の痛みとなります。葬祭扶助は、このような悲しい状況を未然に防ぎ、誰もが故人を弔う権利を守るための、社会の安全網として機能しています。

この制度は、社会的に弱い立場にある人々への支援策であると同時に、社会全体の秩序を保つ上でも役立っています。葬儀は、社会における人々のつながりを改めて確認し、地域社会の結びつきを強める機会となります。葬祭扶助は、金銭的な苦しみを抱える人々も、社会の一員として葬儀に参列できるよう支えることで、社会の安定と秩序の維持に貢献していると言えるでしょう。

さらに、葬祭扶助は、亡くなった方の尊厳を守るという視点からも大切な制度です。金銭的な理由で適切な葬儀が行えないことは、故人の尊厳を損なう可能性があります。葬祭扶助は、故人の最期の尊厳を守るための、いわば最後の砦として、重要な役割を担っています。この制度があることで、人々は安心して暮らしていく上で、大きな支えを得ていると言えるでしょう。