訴訟と当事者の関係:処分権主義

調査や法律を知りたい

先生、『処分権主義』ってよくわからないんですけど、簡単に言うとどういうことですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、裁判は当事者が自由に始めたり、終わらせたりできるっていう原則だよ。裁判所は当事者がお願いしたこと以上に判断はしないんだ。

調査や法律を知りたい

つまり、裁判はお互いの話し合いで解決しようとして、ダメなら裁判所に決めてもらうってことですね?

調査・法律研究家

そうだね。当事者が『もう裁判やめます』と言えば、裁判所もそれに従う。当事者が和解して『訴えを取り下げます』と言えば裁判は終わるんだ。 自分たちの問題だから、自分たちで解決する自由があるんだよ。

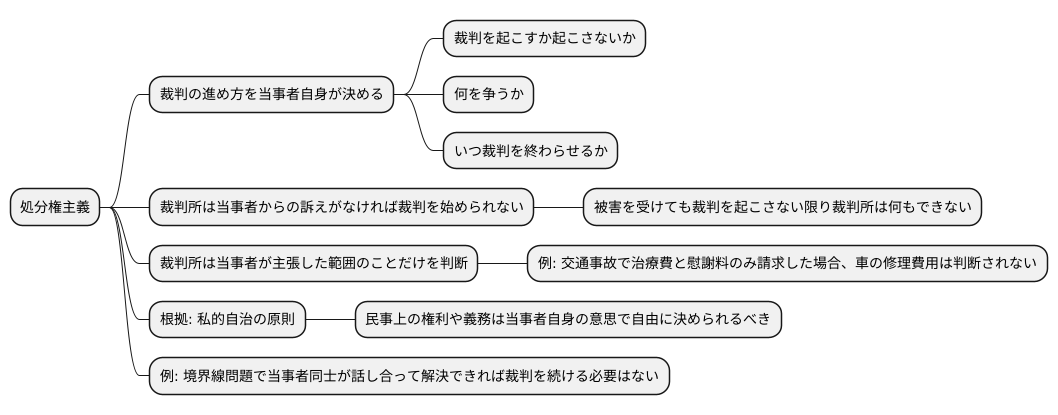

処分権主義とは。

民事裁判では「処分権主義」という考え方が大切です。これは、裁判を起こすかどうか、また、裁判を取り下げるかどうかは、当事者である個人の判断に任せるというものです。裁判所は、当事者が訴えを起こさない限り裁判を行うことができず、当事者が訴えを取り下げれば裁判は終了します。また、裁判所は、当事者が申し立てた内容についてのみ判断を行い、それ以外のことを勝手に判断することはできません。これは、個人の自主性を尊重する「私的自治の原則」に基づいた考え方で、民事裁判の基本となっています。

処分権主義とは

民事裁判の世界では、「処分権主義」と呼ばれる大切な考え方があります。これは、裁判の進め方を当事者自身が決めるという原則です。当事者とは、揉め事の当事者である原告と被告のことを指します。具体的には、裁判を起こすか起こさないか、何を争うか、そして、いつ裁判を終わらせるかといったことを当事者が自由に決めることができます。

裁判所は、当事者からの訴え、つまり、裁判を起こしてほしいという申立てがなければ、自分から勝手に裁判を始めることはできません。例え、明らかに誰かが悪いことをしていたとしても、被害を受けた人が裁判を起こさない限り、裁判所は何もできません。また、裁判の途中で当事者が和解して、もう裁判を続けたくないとなった場合、当事者は訴えを取り下げることができます。すると、裁判所は裁判を終わらせなければなりません。たとえ、判決を出す直前だったとしても、当事者が訴えを取り下げれば、裁判はそこで終わります。

さらに、裁判所は、当事者が主張した範囲のことだけを判断します。当事者が「あれも悪い、これも悪い」と主張しなければ、裁判所はそれらについて判断することはできません。例えば、交通事故で怪我をした人が、治療費と慰謝料を請求したとします。もし、その人が車の修理費用を請求しなかった場合、裁判所は修理費用について判断することはできません。たとえ、車が壊れていたことが明らかだったとしてもです。

なぜこのような原則があるのでしょうか。それは、民事上の権利や義務は、当事者自身の意思で自由に決められるべきだという考え方があるからです。これを「私的自治の原則」と言います。処分権主義は、この私的自治の原則を裁判の手続きにも当てはめたものと言えます。当事者同士の話し合いで解決できる問題は、なるべく裁判ではなく話し合いで解決してもらう方が良い、というのが処分権主義の根底にある考え方です。

例えば、隣の家との境界線のことで揉めていたとします。境界線をめぐって裁判を起こしたとしても、当事者同士が話し合って解決できれば、裁判を続ける必要はありません。処分権主義は、このような当事者による自主的な解決を後押しする役割も担っているのです。

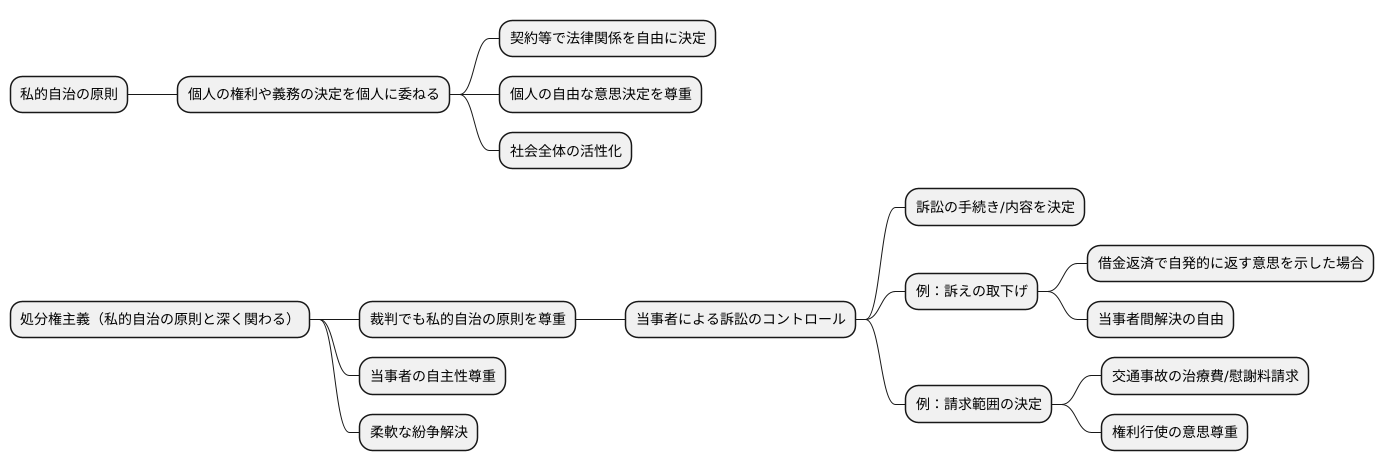

私的自治の原則との関係

個人の権利や義務に関する物事の決定を個人自身に委ねるという考え方を「私的自治の原則」といいます。これは、契約などを通じて、自分たちの法律上の関係を作り、変えたり、終わらせたりする自由を意味します。多くの法律、特に民法はこの原則に基づいて作られており、個人の自由な意思決定を尊重することで社会全体を活発にすることを目指しています。

この私的自治の原則と深く関わっているのが「処分権主義」です。処分権主義とは、裁判においても私的自治の原則を尊重し、当事者自身が訴訟をコントロールできるようにする考え方です。具体的には、自分の権利を守るために必要な範囲で、訴訟の手続きや内容を自分で決めることができます。

例えば、お金を貸した人が、返済を求めて裁判を起こしたとします。しかし、お金を借りた人が、借金があることを認め、自発的に返す意思を示した場合、貸した人は訴えを取り下げることができます。これは、当事者同士で解決する自由を尊重したものであり、まさに私的自治の原則が裁判の場でも実現されている例です。

また、裁判で争う範囲も当事者が決めることができます。例えば、交通事故で怪我をした人が、加害者に対して治療費と慰謝料を請求する場合、治療費だけを請求することも、慰謝料も含めて請求することもできます。これも、どのような権利をどのように行使するかは、本人の意思に委ねられるという私的自治の原則に基づくものです。このように、処分権主義は、私的自治の原則を訴訟手続きに適用することで、当事者の自主性を尊重し、より柔軟な紛争解決を可能にする重要な原則となっています。

処分権主義の例外

民事裁判はおおむね、当事者どうしの話し合いで解決するかどうかを決めることができます。これを処分権主義といいます。当事者間の揉め事は当事者間で解決するのが原則であり、裁判所は当事者の自由に任せるべきだという考えに基づいています。たとえば、お金の貸し借りに関する裁判であれば、原告が訴えを取り下げることも、被告が請求を認めて和解することも、当事者の判断に委ねられます。

しかし、どんな揉め事でも当事者の思い通りにできるわけではありません。処分権主義には例外があります。たとえば、夫婦の関係や親子関係などをめぐる裁判は、当事者だけの問題ではありません。家族という社会の最小単位、ひいては社会全体の秩序にも関わる重要な事柄です。そのため、離婚裁判や親権・養育費をめぐる裁判では、当事者が勝手に訴えを取り下げたり、和解したりすることが制限される場合があります。たとえ夫婦が「やっぱり離婚しません」と合意しても、すでに夫婦関係が破綻していて修復の見込みがないと裁判所が判断すれば、離婚が認められることもあります。また、子どもにとってどちらの親と暮らすのが良いのか、養育費はいくら必要なのかといった問題は、子どもの福祉を最優先に考えて決めなければなりません。たとえ親同士が合意したとしても、子どもの利益に反すると裁判所が判断すれば、その合意は無効とされることもあります。

処分権主義の例外は、社会全体の利益や、守るべき人たちの権利を守るために設けられています。当事者の自主性を尊重しつつも、社会の秩序や道徳、そして何よりも弱い立場の人たちの利益を守るために、法律は様々な形でバランスをとろうとしているのです。

訴訟における当事者の役割

裁判では、争っている本人たちがとても大切な役割を担います。 これは、裁判を動かす権利が本人たちにあるという考え方、つまり処分権主義に基づいています。具体的には、どんな風に大切な役割を担うのかというと、まず裁判を起こすかどうか、どのようなお願いをするのか、裁判を続けるのかやめるのかなどを決めることができます。 例えば、隣の家との境界線でもめているとします。裁判を起こすかどうかは、自分が決めます。そして、境界線をどこにしたいのか、自分の希望をはっきり伝える必要があります。また、裁判を始めても、途中で話し合いがまとまれば、裁判をやめることもできます。

さらに、裁判の手続きにも、本人たちが積極的に関わる必要があります。 裁判官は、本人たちが持ってきた証拠や言い分に基づいて、何が真実で、法律的にどう判断するのかを決めます。ですから、証拠をきちんと出すことや、証人に話を聞くことは、とても大切です。例えば、交通事故で怪我をした場合、自分がどんな怪我をして、どれくらいお金がかかったのかを、病院の診断書や領収書などの証拠を出して、具体的に説明する必要があります。裁判官は、それらの証拠や説明に基づいて、どれくらいのお金を払ってもらうべきかを判断します。

もし、本人たちが裁判に積極的に関わらないと、正しい裁判をすることが難しくなります。 例えば、先ほどの交通事故の例で、怪我の程度や治療費についてきちんと説明しないと、裁判官は正確な金額を判断できません。もしかしたら、本来もらえるはずのお金よりも少ない金額になってしまうかもしれません。そのため、裁判では、本人たちが積極的に関わり、自分の言い分や証拠をきちんと出すことが、正しい裁判を受けるために不可欠なのです。 自分自身の権利を守るためにも、積極的に裁判に参加し、正しい判断が下されるように協力することが大切です。

まとめ

民事裁判は、個人が抱える争いを解決するための大切な仕組みですが、その中心となる考え方が処分権主義です。これは、個人の自主性を尊重し、自分たちの問題を自分たちで解決できるようにするためのものです。具体的には、裁判を起こすか否か、何を争うか、そしていつ解決するかといったことを、当事者自身が自由に決めることができるということです。

たとえば、隣の人との境界線でもめごとがあったとします。裁判を起こさずに話し合いで解決することもできますし、裁判所に判断を委ねることもできます。もし裁判を起こすとしても、境界線全体について争うのか、一部についてだけ争うのかは当事者が決めます。また、和解によって途中で解決することも当事者の自由です。このように、裁判の進め方に関する主導権は当事者にあるのです。

裁判所は、当事者が提示した情報と主張に基づいて判断を下します。当事者が主張していないことについて勝手に判断することはありません。たとえば、境界線だけでなく建物の高さについても争いがあるとしても、当事者が建物の高さについて裁判所に判断を求めなければ、裁判所は境界線についてのみ判断します。

しかし、全ての裁判でこの処分権主義が適用されるわけではありません。例えば、親子関係や養子縁組といった、個人の身分に関わる裁判では、当事者の意思だけで全てを決められるわけではありません。社会全体の秩序を守る必要があるため、法律で定められた一定のルールに従う必要があります。

このように、処分権主義は民事裁判の基本的な考え方ですが、例外も存在します。それぞれの裁判の性質に応じて、適切な判断が必要となります。処分権主義を理解することは、民事裁判の仕組みを理解する上で非常に重要です。自分たちの権利を守り、問題を解決するためには、裁判の仕組みを正しく理解し、適切に利用することが大切です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 処分権主義 | 民事裁判の中心となる考え方。当事者が裁判の進め方について主導権を持つ。裁判を起こすか否か、何を争うか、いつ解決するかを当事者が自由に決定できる。 | 隣人との境界線争い。裁判を起こすか、何を争点とするか、和解するかは当事者が決める。 |

| 裁判所の役割 | 当事者が提示した情報と主張に基づいて判断を下す。当事者が主張していないことについて勝手に判断することはない。 | 境界線争いで、建物の高さについても争いがある場合、当事者が建物の高さについて裁判所に判断を求めなければ、裁判所は境界線についてのみ判断する。 |

| 処分権主義の例外 | 全ての裁判で処分権主義が適用されるわけではない。親子関係や養子縁組といった身分関係の裁判は、社会全体の秩序を守る必要があり、法律で定められたルールに従う必要がある。 | 親子関係の裁判 |

| 処分権主義の重要性 | 民事裁判の仕組みを理解する上で非常に重要。権利を守り、問題を解決するためには、裁判の仕組みを正しく理解し適切に利用することが大切。 | – |