離婚と年金分割:知っておくべき基礎知識

調査や法律を知りたい

先生、「離婚時年金分割制度」って、結婚していた期間の年金を半分ずつもらえるってことですか?

調査・法律研究家

半分ずつになる場合もあるけど、必ずしもそうとは限らないよ。合意で割合を決められる場合と、自動的に半分になる場合の2種類があるんだ。

調査や法律を知りたい

え?どういうことですか?

調査・法律研究家

平成19年4月1日より後に離婚した場合は夫婦で話し合って割合を決める。平成20年4月1日以降に加入した年金については、申請すれば自動的に半分になる。ただし、実際に分割されるのは、平成20年4月1日以降に支払った分だけなので、それより前に結婚した夫婦は、前の制度も併用することになる場合が多いんだよ。

離婚における「離婚時年金分割制度」とは。

結婚生活中に夫婦で積み立てた厚生年金や共済年金は、離婚時に結婚していた期間に応じて分け合うことができます。これは「離婚時の年金分割制度」と呼ばれています。この制度には二つの種類があります。一つ目は、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が、話し合って分割の割合を決める方法です。二つ目は、平成20年4月1日以降に始まった制度で、専業主婦(夫)などが加入する国民年金の第3号被保険者が請求すれば、自動的に半分に分割されるものです。ただし、この二つ目の制度で分割されるのは、平成20年4月1日以降に支払われた年金分だけです。なので、平成20年4月1日より前に結婚した夫婦は、多くの場合、一つ目の方法と組み合わせて利用することになります。年金を受け取るには、分割後も、それぞれが年金を受け取るための条件(受給開始年齢や、一定期間以上の加入期間)を満たしている必要があります。そのため、すでに年金をもらっている相手から分割してもらっても、すぐに年金を受け取れるわけではありません。また、離婚してから2年以内に手続きをする必要があります。

年金分割制度の概要

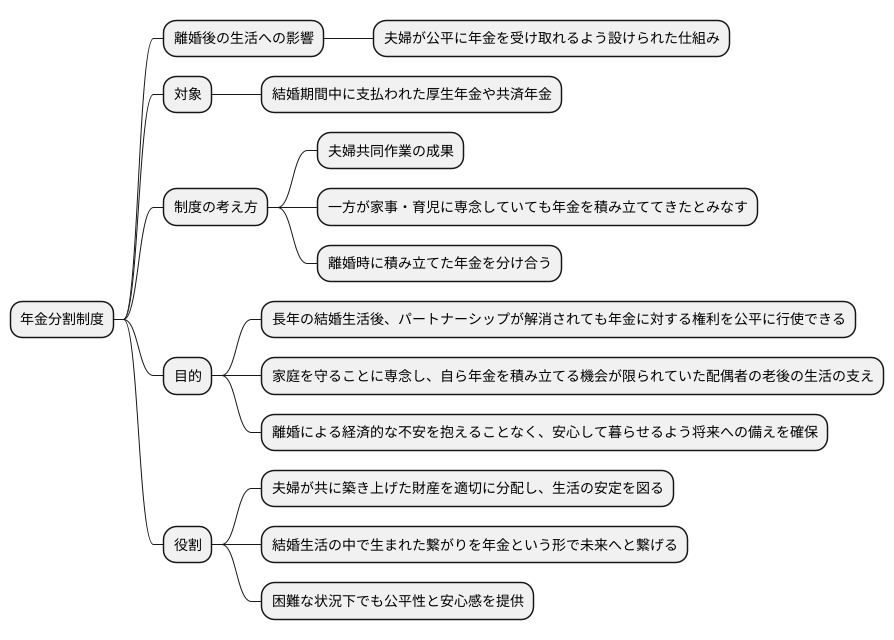

夫婦が人生を共に歩む中で、将来への備えとして積み立てた年金は、二人の共同作業の成果と言えるでしょう。しかし、人生には様々な出来事が起こり、やむを得ず別々の道を歩む選択をする夫婦もいます。そのような時、結婚生活中に共に築き上げた年金をどのように分けるかは、離婚後の生活に大きな影響を与えます。そこで、年金分割制度は、離婚という人生の転換期において、夫婦が公平に年金を受け取れるよう設けられた仕組みです。

この制度は、結婚期間中に支払われた厚生年金や共済年金といった公的年金を対象としています。結婚生活を送る中で、夫婦の一方が家事や育児に専念し、収入を得る機会が少なかったとしても、もう一方と共に年金を積み立ててきたものと見なされます。そして、離婚の際に、その積み立てられた年金を夫婦間で分け合うのです。これは、長年に渡る結婚生活の後、離婚という形でパートナーシップが解消されたとしても、年金という大切な財産に対する権利をどちらの側も公平に行使できるようにするためのものです。

特に、家庭を守ることに専念し、自ら厚生年金や共済年金を積み立てる機会が限られていた配偶者にとって、この制度は老後の生活の支えとなる重要な役割を担っています。離婚によって経済的な不安を抱えることなく、安心して暮らせるよう、年金という形で将来への備えを確保できるからです。

このように、年金分割制度は、夫婦が共に築き上げた財産を、離婚後も適切に分配し、それぞれの生活の安定を図るための重要な役割を担っています。結婚生活の中で生まれた繋がりを、年金という形で未来へと繋げるこの制度は、離婚という困難な状況下でも、公平性と安心感を提供してくれる大切な仕組みと言えるでしょう。

二つの分割方法

年金を分けるには、大きく分けて二つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

一つ目は「話し合い分割」です。これは、夫婦の話し合いによって、年金をどのように分けるか、その割合を決める方法です。平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が、この方法を選ぶことができます。例えば、夫が年金を受け取る権利の6割、妻が4割というように、自由に割合を決めることができます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

二つ目は「3号分割」です。これは、平成20年4月1日以降に支払われた国民年金の保険料について、自動的に2分の1ずつ分ける方法です。主に、会社員や公務員の配偶者で、国民年金に加入している第3号被保険者が対象となります。この「3号分割」では、夫婦の話し合いは必要ありません。自動的に2分の1ずつ分割されるため、手続きも比較的簡単です。

どちらの方法を選ぶかは、夫婦の状況や希望によって異なります。「話し合い分割」は、自由に割合を決められるというメリットがある一方、夫婦間の話し合いが必要です。離婚の際に、感情的な対立があると、話し合いが難航することもあります。「3号分割」は、手続きが簡単というメリットがある一方、2分の1以外の割合で分けることはできません。また、対象となる期間も平成20年4月1日以降に限られます。

それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、自分たちの状況に合った方法を選びましょう。必要に応じて、専門家などに相談することも検討してみてください。

| 分割方法 | 概要 | 対象期間 | 割合 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|

| 話し合い分割 | 夫婦の話し合いにより年金の分割割合を決める | 平成19年4月1日以降の離婚 | 自由に決定可能 | 自由に割合を決められる | 夫婦間の話し合いが必要 話し合いが難航する可能性あり |

| 3号分割 | 平成20年4月1日以降に支払われた国民年金の保険料を自動的に2分の1ずつ分割 | 平成20年4月1日以降の支払い | 2分の1 | 手続きが簡単 夫婦間の話し合いが不要 |

2分の1以外の割合で分割不可 対象期間が限定的 |

分割対象となる年金

離婚する場合、夫婦で築いた財産は分けることができますが、年金も分けられることをご存知ですか?ただし、全ての年金が対象となるわけではありません。

分けられるのは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分と呼ばれるものです。これは、会社員や公務員などが加入する年金制度で、働いていた期間の長さや、支払った保険料の額によって、もらえる年金額が変わります。老齢厚生年金でいうと、2階部分にあたるものです。

一方、国民年金や老齢基礎年金は、全ての人に共通する部分なので、分けることはできません。自営業者や専業主婦(夫)などが加入する国民年金は、老齢基礎年金として受け取りますが、これは離婚時の財産分与の対象外です。

さらに、3号分割と呼ばれる制度では、平成20年4月1日以降に支払われた保険料に基づいた年金だけが分けられます。これは、専業主婦(夫)が厚生年金に加入している配偶者の扶養に入ることで、保険料を支払わずに将来年金を受けられる制度ですが、平成20年4月1日以前の3号被保険者期間は分割対象となりません。そのため、それより前に結婚した夫婦の場合、合意分割という別の方法と組み合わせる必要がある場合もあります。

年金を分ける際には、分割できる範囲や条件、手続きについて、しっかり理解しておくことが大切です。必要に応じて、専門の窓口に相談することをお勧めします。

| 年金種類 | 財産分与 | 備考 |

|---|---|---|

| 厚生年金・共済年金(報酬比例部分) | 〇 | 会社員や公務員等が加入、期間・保険料額によって金額変動(老齢厚生年金の2階部分) |

| 国民年金・老齢基礎年金 | × | 全ての人に共通のため対象外、自営業者や専業主婦等が加入 |

| 3号分割(平成20年4月1日以降) | 〇 | 専業主婦(夫)が配偶者の扶養に入る制度、平成20年4月1日以前は対象外 |

| 3号分割(平成20年4月1日以前) | × | 合意分割と組み合わせる必要あり |

受給資格と請求期限

年金分割制度によって年金を分けるには、夫婦それぞれが年金を受け取るための資格を満たしていることが必要です。これは、まるで二人が別々の道を歩み始めるように、それぞれが年金を受け取るための条件をクリアしていなければならないということです。例えば、老齢年金を受け取るには、原則として65歳に達していることが求められます。また、国民年金や厚生年金に一定期間以上保険料を納めていたという実績も必要です。

分割された年金を受け取ることができるのは、これらの条件を全て満たした時点からです。もし、条件を満たしていない場合、すぐに年金を受け取ることはできません。例えば、60歳で離婚し、年金分割の手続きを行ったとしても、65歳に達するまでは実際に年金を受け取ることができないのです。これは、年金分割によって年金の受給開始年齢が変わるわけではないからです。

さらに、年金分割の請求には期限が設けられています。離婚してから2年以内に、年金事務所や市区町村役場などに必要な書類を提出し、手続きを完了させなければなりません。まるで、人生の分岐点で決められた時間内に次の道を進んでいく必要があるように、この2年間という期限は厳格に守られるべきです。もし、この期限を過ぎてしまった場合、原則として年金分割の請求ができなくなってしまいます。

年金分割は、離婚後の生活設計にとって非常に重要な手続きです。必要な手続きや書類、具体的な内容について、事前に年金事務所や関連機関に確認し、余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。また、専門家である社会保険労務士に相談してみるのも良いでしょう。しっかりと準備し、期限内に手続きを完了させることが、将来の安心につながります。

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 受給資格 | 夫婦それぞれが年金受給資格を満たす必要がある(例:老齢年金は原則65歳以上、一定期間の保険料納付実績が必要) |

| 受給開始時期 | 受給資格を満たした時点から(年金分割で受給開始年齢は変わらない) |

| 請求期限 | 離婚から2年以内 |

| 請求場所 | 年金事務所や市区町村役場 |

| 期限超過 | 原則として年金分割請求不可 |

| 相談 | 社会保険労務士等の専門家への相談推奨 |

専門家への相談

老後の生活設計において重要な役割を担う年金制度。中でも、離婚などによって夫婦間で積み立てた年金を分割する「年金分割」は、複雑な制度であるがゆえに、手続きも煩雑になりがちです。自分だけで全てを理解し、手続きを進めるのは容易ではありません。

年金分割制度を正しく理解し、手続きを円滑に進めるためには、専門家への相談が不可欠です。相談できる専門家には、公的な機関である年金事務所の職員、法律の専門家である弁護士、社会保険や労働問題に精通した社会保険労務士などがいます。これらの専門家は、相談者の状況を丁寧に聞き取り、個々の事情に合わせた適切な助言をくれます。

例えば、離婚の際に年金分割の合意ができていない場合、専門家は過去の判例や法律に基づき、最適な解決策を提示してくれます。また、年金分割の手続きに必要な書類は多岐にわたり、その作成や提出は大変な労力を要します。専門家はこれらの書類作成や提出をサポートしてくれるため、相談者は手続きの負担を大幅に軽減できます。さらに、年金分割には様々な種類があり、それぞれの手続きや必要な書類が異なります。専門家は相談者の状況に応じて、どの種類の年金分割が適切かを判断し、手続きを案内してくれます。

年金分割について少しでも疑問や不安を感じたら、一人で悩まずに早めに専門家に相談することが大切です。専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進み、適切な年金分割を実現できるでしょう。年金は老後の生活の基盤となるものです。将来の安心を確保するためにも、年金分割についてしっかりと理解し、適切な対応を行いましょう。専門家への相談は、そのための第一歩と言えるでしょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 年金分割の重要性 | 老後の生活設計において重要であり、複雑な制度で手続きも煩雑。 |

| 専門家への相談 | 年金分割制度を正しく理解し、手続きを円滑に進めるために不可欠。相談できる専門家には、年金事務所職員、弁護士、社会保険労務士などがいる。 |

| 専門家の役割 | 相談者の状況を丁寧に聞き取り、個々の事情に合わせた適切な助言、過去の判例や法律に基づき最適な解決策の提示、多岐にわたる書類作成や提出のサポート、適切な年金分割の種類の判断と手続きの案内。 |

| 早期相談のメリット | 疑問や不安を感じたら一人で悩まず早めに相談することで、手続きがスムーズに進み、適切な年金分割を実現。将来の安心を確保できる。 |

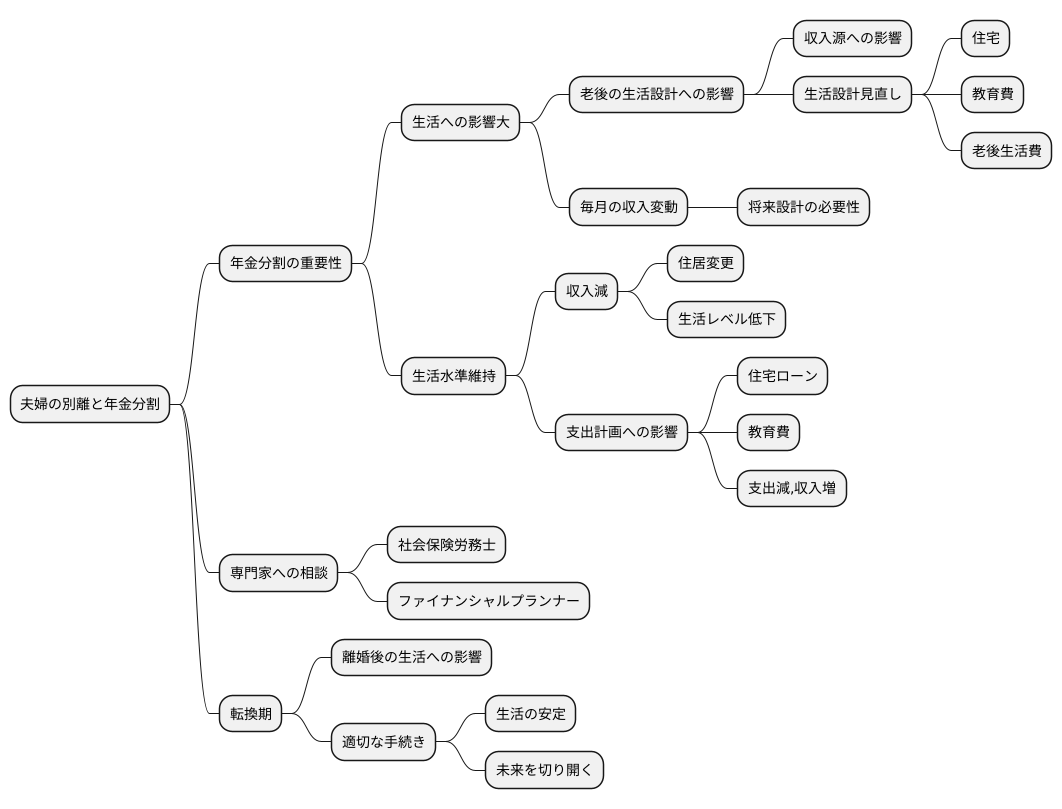

将来設計への影響

夫婦が別れる際には、年金を分ける手続きが必要となることがあります。この手続きは、別れた後の生活に大きな影響を及ぼすため、しっかりと考えておくことが大切です。特に、年金を主な収入源として老後の生活を送ることを考えている人にとっては、この分割によって受け取れる金額が変わってくるため、生活設計全体を改めて見直す必要が出てくる場合があります。

例えば、住宅を借りる際のお金の計画や、子供たちの教育にかかるお金の計画、老後の生活費の計算などをもう一度確認する必要があります。年金がどのように分けられるかによって、毎月の収入が大きく変わる可能性があるからです。そのため、将来どれくらいのお金が必要になるのかをしっかりと把握し、無理のない生活設計を立てなければなりません。

年金の分割は、将来の生活設計において重要な要素です。分割によって受け取れる年金額が減ることで、生活水準を維持することが難しくなる場合もあります。例えば、老後の生活費が不足する場合、住む場所を変えたり、生活の質を落としたりする必要が出てくるかもしれません。また、住宅ローンや教育費などの支出計画にも影響が出ます。分割によって受け取れる年金額が減る分、他の支出を減らすか、収入を増やす努力が必要になるでしょう。

専門家の助言を受けることも重要です。社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどに相談することで、年金分割の影響をより具体的に把握し、適切な対策を立てることができます。専門家は、個々の状況に合わせてアドバイスを提供してくれるため、将来の生活設計をより確実なものにすることができます。

夫婦が別れることは、人生における大きな転換期です。年金分割は、離婚後の生活に大きな影響を与えるため、軽視することはできません。年金分割についてしっかりと理解し、適切な手続きを行うことで、離婚後の生活を安定させ、より良い未来を切り開くことができるでしょう。