有責配偶者と離婚

調査や法律を知りたい

『有責配偶者』って、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、結婚生活が壊れる原因を作った夫か妻のことだよ。例えば、浮気や暴力などが原因で離婚になった場合、その原因を作った方が有責配偶者になるんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。浮気とか暴力が原因になるんですね。他に何かありますか?

調査・法律研究家

そうだね。他にも、相手をわざと見捨てたり、生活費を渡さなかったりする場合も有責配偶者になる可能性があるよ。ようするに、結婚生活を続けるのが難しくなるようなことをした方が有責配偶者と考えられるんだ。

有責配偶者とは。

結婚生活が壊れてしまう原因を作った夫または妻のことを「責任があるほうの結婚相手」と言います。裁判で離婚が認められるには、法律で決められた離婚の理由が必要です。例えば、不倫をした、相手をひどい扱いをした、家庭内暴力など、結婚生活を続けることが難しいことをした人が、「責任があるほうの結婚相手」にあたります。

有責配偶者の定義

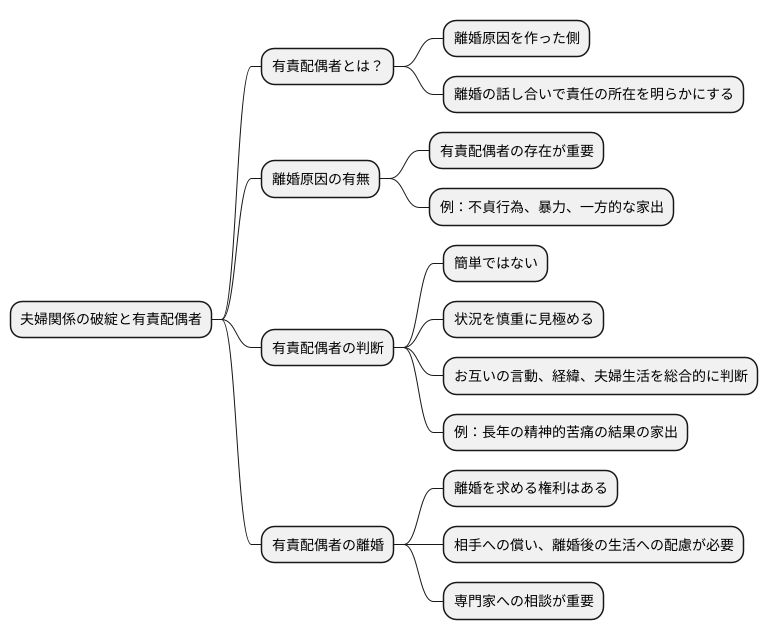

夫婦というものは、お互いに協力し合い、支え合うことで成り立ちます。しかし、時として、その関係が壊れてしまうこともあります。壊れてしまった夫婦関係、その原因を作った側を、法律では有責配偶者と呼びます。これは、離婚の話し合いをする際に、どちらに責任があるのかを明らかにするための大切な考え方です。

離婚するためには、法律で決められた離婚の原因が必要です。この有責配偶者の存在は、離婚の原因があるのかないのかを考える上で、とても重要になります。例えば、配偶者以外の人と不適切な関係を持つことや、暴力を振るうこと、あるいは、一方的に家を出て行って二度と戻らないといった行為は、夫婦関係を続けることを難しくする行為です。このような行為をした側は、有責配偶者と見なされることが多いでしょう。

しかし、有責配偶者かどうかを決めるのは、簡単なことではありません。それぞれの状況をしっかりと見極め、慎重に判断する必要があります。一方の行為だけを見て決めるのではなく、お互いの言動やこれまでの経緯、夫婦としてどのような生活を送ってきたのかなど、あらゆることを総合的に考えて判断されます。例えば、長年にわたり精神的な苦痛を与え続けられた結果、家を出て行った側も、一見すると一方的に家を出て行ったように見えても、必ずしも有責配偶者とは言い切れない場合もあります。

また、たとえ有責配偶者であっても、離婚を求める権利がないわけではありません。ただし、離婚を認めてもらうには、相手方に与えた精神的苦痛に対して償いをしたり、離婚後の生活について十分な配慮をする必要があります。有責配偶者かどうかは、離婚の話し合いの結果に大きな影響を与えるため、専門家によく相談することが大切です。

離婚原因との関係

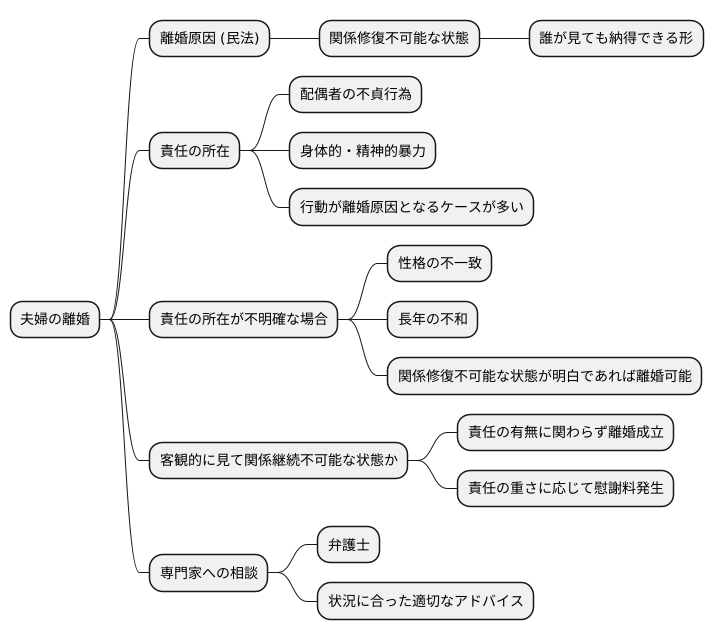

夫婦が別れを決意し、法的に解消するためには、民法で定められた離婚原因が必要です。これは、二人の関係がもはや修復不可能なほど壊れているということを、誰が見ても納得できる形で示すためのものです。

この離婚原因と深く関わってくるのが、どちらに責任があるかという問題です。例えば、配偶者の不貞行為や身体的・精神的な暴力が明らかになった場合、これらの行為はそれ自体が離婚の原因となると同時に、責任の所在を明らかにする重要な手がかりとなります。つまり、責任のある側の行動が、そのまま離婚の原因となるケースが多いと言えるでしょう。

しかし、必ずしも責任の所在が明確でなければ離婚できないというわけではありません。例えば、性格の不一致が原因で、長年に越し口もきかず、互いの心が完全に離れてしまっている場合など、たとえどちらが悪いと決めつけられなくても、二人の関係が修復不可能なほど壊れていることが明白であれば、離婚は認められる可能性があります。

重要なのは、客観的に見て二人の関係が継続不可能な状態にあるかどうかという点です。どちらか一方に責任がある場合、その責任の重さに応じて慰謝料の支払いなどが発生することもあります。しかし、責任の有無に関わらず、二人の関係が破綻していることが法的に認められれば、離婚は成立するのです。そのため、離婚を検討する際には、弁護士などの専門家に相談し、自分の状況に合った適切なアドバイスを受けることが重要です。

慰謝料請求との関連

夫婦の一方が離婚原因を作った場合、責任がある側は相手に慰謝料を支払う義務が生じる場合があります。この慰謝料とは、心に受けた傷に対する賠償金のことです。責任がある側の行動によって、相手が精神的な苦痛を感じた場合、その苦痛に対する償いとして慰謝料を請求できます。

この慰謝料の金額は、様々な要素を総合的に判断して決められます。具体的には、責任のある側の行為の内容、夫婦として生活を共にした期間、お互いの収入や財産といった経済状況などが考慮されます。例えば、不貞行為の期間が長ければ長いほど、あるいは暴力を振るった度合いが酷ければ酷いほど、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。また、肉体的な暴力だけでなく、言葉による暴力や無視なども精神的な苦痛を与える行為として認められ、慰謝料の対象となることがあります。

さらに、経済的な支配、いわゆる生活費を渡さない、働くことを制限するといった行為も精神的な苦痛につながるとして、慰謝料請求の根拠となる可能性があります。相手の収入や財産を隠して、適正な財産分与を妨害した場合も、慰謝料の対象となることがあります。

慰謝料の請求は、離婚の手続きと同時に行うことも、離婚が成立した後に改めて行うこともできます。離婚と同時に請求する場合、離婚成立までの精神的な苦痛に対する賠償を求めることになります。一方、離婚後に請求する場合、離婚によって生じた生活の変化や将来への不安などに対する賠償を求めることができます。いずれの場合も、証拠の収集や法律の専門家への相談が重要となります。

| 慰謝料の発生原因 | 夫婦の一方が離婚原因を作った場合、責任がある側が相手に支払う |

|---|---|

| 慰謝料の目的 | 精神的な苦痛に対する賠償 |

| 慰謝料の金額決定要素 |

|

| 慰謝料請求の時期 | 離婚の手続きと同時、または離婚成立後 |

| 離婚成立後の慰謝料請求の対象 | 離婚によって生じた生活の変化や将来への不安など |

親権決定への影響

{子どもの親権を決める裁判では、子どもの幸せを何よりも大切に考えて判断されます。}

もし、夫婦どちらかに悪い行いがあり、それが原因で離婚することになった場合、その行いが子どもの幸せに悪い影響を与えるようであれば、親権は相手方に渡る見込みが高くなります。

例えば、子どもに暴力を振るったり、育児を全くしなかったりなど、子どもの安全や健やかな成長を脅かすような行為は、親としてふさわしくないと判断される可能性が高いです。このような場合には、たとえ子どもをとても愛していたとしても、親権を失う可能性があります。また、子どもに精神的な苦痛を与えることも、同様に深刻な問題と捉えられます。暴言や無視、過度な束縛など、目に見える傷ではないものの、子どもの心に深い傷を残す行為も、親権を争う上で不利な要素となるでしょう。

しかし、離婚の原因を作った側であっても、必ずしも親権を失うとは限りません。親権を決める際には、子どもの幸せにとって何が一番良いかを様々な角度から見て判断されます。具体的には、子どもとどちらの親の方が強い絆で結ばれているか、それぞれの親が子どもにとってどのような養育環境を提供できるか、経済的な状況はどうか、親族の協力は得られるかなど、様々な要素を総合的に考慮します。たとえ離婚の原因を作ったとしても、日頃から子どもと深く関わり、愛情を注ぎ、安定した養育環境を提供できることを証明できれば、親権を獲得できる可能性は十分にあります。

重要なのは、子どもの幸せを第一に考え、行動することです。離婚という辛い状況の中でも、子どもにとって最良の道を選ぶことが求められます。

| 親権争いにおける考慮要素 | 詳細 | 影響 |

|---|---|---|

| 子どもの福祉 | 子どもの幸せを最優先に考え、判断される。 | 最重要項目 |

| 有害な行為 | 暴力、育児放棄、精神的虐待(暴言、無視、過度な束縛など) | 親権喪失の可能性大 |

| 親子関係 | 子どもとの絆の強さ | プラス要素 |

| 養育環境 | 提供できる養育環境の質、経済状況、親族の協力 | プラス要素 |

| 離婚原因 | 離婚原因を作った側でも、必ずしも親権を失うとは限らない。 | 判断要素の一つ |

財産分与への影響

夫婦が人生を共に歩む中で築き上げた共有財産は、離婚という形で関係が解消される際に、それぞれの貢献に応じて分配されます。これを財産分与と言います。財産分与は、原則として、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産の価値を二等分することで行われます。

それでは、離婚の原因を作った側、いわゆる有責配偶者の存在は、この財産分与にどう影響するのでしょうか。結論から言えば、有責配偶者であるという事実だけでは、財産分与の割合が大きく変わることは通常ありません。財産分与の目的は、夫婦が共に築き上げた財産を公平に分配することにあり、どちらに離婚の原因があるかは、直接的には考慮されないからです。言い換えれば、不貞行為や暴力など、離婚原因となった行為そのものは、財産分与の計算には直接影響しないということです。

しかし、有責配偶者の行為が、夫婦の共有財産に損害を与えた場合は話が変わってきます。例えば、過剰な遊興や浪費によって財産を著しく減らした場合、あるいは、隠れて借金を作り、共有財産を減少させた場合などは、その損失分を考慮して財産分与の割合が調整される可能性があります。具体的には、浪費された金額や借金の額を、有責配偶者の取り分から差し引く、あるいは、相手方の取り分に上乗せするなどの調整が行われることがあります。

つまり、有責配偶者であるという事実そのものは財産分与に直接影響しませんが、その行為によって財産が不当に減少した場合には、その影響が考慮されるということです。これは、財産分与の公平性を保つための重要な考え方です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 財産分与の原則 | 婚姻期間中に協力して形成した財産の価値を二等分する |

| 有責配偶者の影響 | 有責配偶者であるという事実だけでは、財産分与の割合は通常変わらない |

| 有責配偶者の行為が財産に損害を与えた場合 | 損失分を考慮し、財産分与の割合が調整される可能性がある (例: 浪費、借金) |

| まとめ | 有責配偶者である事実自体は影響しないが、財産に損害を与えた場合はその影響が考慮される |

事例における判断の複雑さ

夫婦間の問題において、どちらに非があるのかを判断するのは、容易なことではありません。現実の離婚では、様々な事情が複雑に絡み合い、白黒はっきりつけることが難しい場合が多くあります。例えば、長年にわたり夫婦仲が悪かったり、お互いの性格が合わないといった状況が続いている場合、どちらか一方だけが悪いと決めつけるのは難しいでしょう。また、暴力を振るったり、不誠実な行為があったとしても、その背景には相手方の言動が影響を与えていた可能性もあります。

このような複雑な状況を踏まえ、裁判所は、双方の言い分や証拠を注意深く調べ、それぞれの事情に合わせて判断を下します。例えば、夫が暴力を振るようになったきっかけが、妻の度重なる侮辱や挑発だったとすれば、妻にも一定の非があると判断される可能性があります。また、妻が家を出て行った理由が、夫の育児放棄や過度の飲酒による家庭環境の悪化だったとすれば、夫に非があると判断されるでしょう。

時には、両方とも責任を負うと判断される場合もあります。例えば、夫は仕事に忙しく家庭を顧みず、妻は家事を疎かにして趣味に没頭していた場合などです。このような場合、離婚の原因は「夫婦関係を続けることが難しい重大な理由」とみなされます。

このように、離婚における責任の判断は非常に複雑で、様々な要素を考慮する必要があります。個々の事情によって判断は異なり、安易に一方だけが悪いと決めつけることはできません。そのため、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが重要です。

| 状況 | 責任の所在 | 詳細 |

|---|---|---|

| 長年の不仲、性格の不一致 | どちらか一方だけを責めるのは困難 | 白黒はっきりつけにくい |

| 暴力、不誠実な行為 | 一方の責任と断定するのは困難 | 相手方の言動が影響を与えている可能性 |

| 夫の暴力 (妻の度重なる侮辱や挑発が原因) | 妻にも一定の非 | 裁判所は双方の言い分と証拠を元に判断 |

| 妻の家出 (夫の育児放棄や過度の飲酒が原因) | 夫に非 | 裁判所は双方の言い分と証拠を元に判断 |

| 夫は家庭を顧みず、妻は家事を疎か | 両方とも責任 | 「夫婦関係を続けることが難しい重大な理由」 |